《山丘上的修道院》经典读后感有感

《山丘上的修道院》是一本由范毅舜著作,江西人民出版社出版的平装图书,本书定价:98.00,页数:264,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《山丘上的修道院》读后感(一):宗教和艺术

这是一本讲柯布的拉图雷特修道院的书,但是不涉及建筑上的专业细节。作者是一位摄影师也是一位教徒。

从宗教的发展和故事来述说艺术如何被宗教所用,而宗教又如何开放接纳新的艺术新的建筑。

最近恰好在看哲学家都干了什么这本书,里面也提到了基督教的一系列发展。和这本书里提及的一些宗教知识正好呼应起来,时代的变化真是巨大的力量……

我读的是kindle版本,仅从黑白来看书里的照片也是很棒的,所以如果排版和印刷的质量得到保障,实体书应该是第一选择。

总之别期待建筑上的阐述,但是可以给你带来一些心灵的安静和慰藉吧。

《山丘上的修道院》读后感(二):各种都很美

文字太美了,

作者那种身临其境写出意境、感悟、读起来让人莫名平静

最先开始拿到书时,其实是几次拿起几次放下的,因为我对基督啊、建筑啊并不感兴趣,脑子里的印象就是枯燥的,模式化的,但图片和作者的文字很吸引人,真的读下去后,觉得那个年代下人们生活才叫精致

不过感觉这书还是挺高端的,针对的读者,可能真的信徒和对建筑痴迷的人更有东西

《山丘上的修道院》读后感(三):勒•柯布西耶的最后风景

作者范毅舜是一名摄影师,毕业于加州布鲁克摄影学院,是一名虔诚的教徒。 勒•柯布西耶(Le Corbusier,)是20世纪最重要的建筑师之一,他所设计的教堂中最为著名的朗香教堂被誉为20世纪最为震撼、最具有表现力的建筑。朗香教堂的设计对现代建筑的发展产生了重要影响。

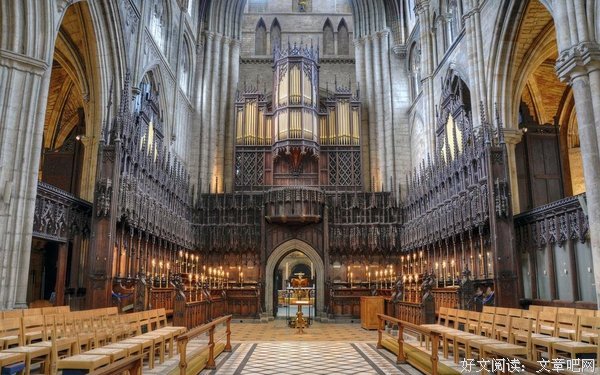

全书图文并茂,大量精美的照片,真实展示了建筑大师所设计的教堂最为美丽的一面。看过,也有一种想身临其境去感受大师作品的冲动。

在介绍大师的建筑作品中穿插着当年大师设计、建造这些教堂的一些秘闻趣事,也从中可以了解这位享誉世界的建筑大师性格中不为人知的一面。

这本书刚刚上市的时候在网站上的评论大多赞誉有加,所以自己跟风也买了一本。大量的照片都拍摄的很唯美,适合平时休闲的时候,慢慢欣赏。是一本值得收藏,不断翻看、慢慢欣赏的好书。

《山丘上的修道院》读后感(四):2017B6

#2017B6#《山丘上的修道院 勒·柯布西耶的最后风景》范毅舜 一位自称为无神论者的建筑师,为两千年历史的古老宗教——天主教的道明会设计修道院,如书中所言:“原始的设计理念究竟是服膺于宗教之下,还是自我的艺术追求全然凌驾于宗教之上?” 这很有意思,这位著名建筑师设计的拉图雷特修道院,如果不是有神父穿行其中,完全会被认为是一座现代艺术馆嘛。只是会慢慢发现,虽然不是传统造型的教堂,但细节之处颇有深意。看似不经意的简单设计,借助大自然不同时节不同时刻的光影效果,传递哲思。不靠外在具体的物象,简化物质,体会天地,尽量纯粹地与心灵对话。无论艺术或宗教,“对真理的追求殊途同归”。

对阿兰神父挺敬佩的,信仰传统却拥有开放的心态,如果不是他力排众议,坚持己见,世人将永远看不到这些建筑史上的杰作。

教义虽古老,艺术却可以赋予新的体验观感。

#我在那独处却一点也不寂寞的时刻,发觉原来我们可以如此简单却又实在地活在当下#

《山丘上的修道院》读后感(五):从未想过自己会被一本建筑摄影书籍所打动

这是一本适合在午后阳光充足的地方,家里书房阳台或咖啡馆里,泡上一壶好茶或浓香的咖啡,细细品读上半天的书。不用杀死很多脑细胞,却能使得心灵静下来的一本好书。世人知柯布西耶大多只知他的朗香教堂,却不知他还有一座建在山丘上的修道院。修道院出世气质的图片配上作者清澈空灵的文字,一次又一次把我带到那个实际上与我完全不相关的空间去,想象着自己跟着作者的图片和文字游弋在那座修道院和驻院修士之间,让我得以近距离观察这座建筑物和建筑物里面的人。

从作者的文字中,我还看到了一个敢于打破传统宗教禁忌,以宽敞的胸怀邀请和接纳不同信仰的人来为自己所信仰的宗教设计和建造修道院的故事。一个有着前卫艺术觉知的神父加上一个天才的设计师,两人碰撞在一起,才使得法国一个小山丘上的拉图雷特修道院展示在世人面前,朗香教堂也如是。

我不信教,但依然感谢先贤们,是他们让传世的建筑诞生,同样感谢本书的摄影师和作者,他出色的摄影和文字功底,才让远在万里之外的我知道这座出色的建筑物的存在。从此多了一个梦想,想站在修道院里用双脚丈量,用双眼亲自去体验这座令人神往的修道院。

《山丘上的修道院》读后感(六):我们的修道院

与朗香小教堂相比,拉图雷特修道院作为柯布西耶的作品知名度显然不及前者,会去膜拜的多为建筑迷,与其说这是一个宗教场所,不如说它是以俗世中的建筑而闻名。这本书由修道院缘起,串起了建筑背后的推手阿兰神父、现代艺术与宗教融合的试验物阿熙教堂、马蒂斯教堂、以及大名鼎鼎的朗香。

作为西方现代建筑史上最重量的人物,柯布西耶是没有宗教信仰的,偏偏这样一位没有宗教信仰的人设计建造了建筑史上举足轻重的宗教场所:朗香小教堂以及拉图雷特修道院,更要求人生最后一晚在拉图雷特修道院渡过,此间的心路历程外人不得而知,但信与不信之间的张力却因建筑永远的留存了下来。

教堂建筑从继承罗马时代四四方方的巴西利卡式到后来的拉丁十字、希腊十字,从罗曼式到哥特式再到巴洛克式,教堂的建筑代表了一个时代的人对上帝的崇敬与忠诚。可很多人都忘记了在最初的最初,没有教堂,教会活动仅在地下坑道中进行,信仰所需的从来不是华丽的场所,一个人全然奉献的心才是最华美的崇拜场所。

柯布西耶并不是信徒,他的作品有巧妙的设计以及无与伦比的光影。今日的拉图雷特修道院从宗教意义而言已经没落,仅有区区十个会士长居,但它的建筑地位却吸引了络绎不绝的朝拜者,这真是一种讽刺。如若人们迷恋的是外在的形而忘记这样的形是为内在的神所服务,那么从宗教意义而言,这所建筑是狂妄的失败的。

《山丘上的修道院》读后感(七):距离天堂最近的地方

文:徐阳春

知名建筑与知名建筑设计师的名号不可分割,譬如麻省理工学院科技楼与贝聿铭,北京地质馆与林徽因等。一般来说投资方都会倾向于聘请已经成名的建筑师,很少有寂寂无名的新人因为设计了某个惊世骇俗的建筑而声名鹊起。究其根本,是因为建筑行业有更多的风险,需要经验丰富的人来尽量规避。不过大陆是不拘一格用人才的地方,建筑师的名字往往听起来很陌生,不过在高桥大厦如豆腐渣般崩塌时建筑师往往能一夜成名。

比起普通建筑,宗教用建筑的设计拥有着更多的羁绊。如拉图雷特修道院的重要促成者阿兰神父所言,“基督徒的艺术若能由一位虔诚且富天分、近乎圣者的信徒来实现,可说再理想不过。”虔诚教徒的身份至关重要,至少也要对《圣经》有所了解,这样可以把神的意志融化在教堂的每个角落,从而使得进入教堂的普通人能感觉到天堂触手可及。当然阿兰神父不得不承认,这样的能人并不存在。鱼和熊掌不可兼得,阿兰神父更中意没有信仰的天才勒·柯布西耶,最后柯布西耶以绝对的优势在公投中胜出。

虽然柯布西耶不算是最虔诚的教徒,但是他天马行空般的想象力和令人瞠目结舌的创意保证了他出色的造成了这座修道院的设计。依靠大大小小的窗口所营造出的光影效果令人惊叹,使人瞬间有如置身人间之外。法国朗香教堂也是他的代表作之一,从摄影作品上我们可以看到他在墙壁上通过多处不同的窗口和投射进来的阳光改变了室内的格局。并通过地板和粗糙墙面的折射,使得原本颜色统一的室内出现了不同的明暗度。而在拉图雷特修道院,我们能看到更多惊世骇俗的设计,譬如大教堂的屋顶周围通过一圈细天窗来营造出屋顶浮在墙上的假象,似乎天堂就在此墙之外。

作者范毅舜是一位拥有海外教育背景的华人,这本书中的摄影作品也出自他手。按照他的理解,屋顶阳台的简约设计拥有着东方的禅意。从他的照片中可以看到楼顶阳台前的杂草已经长到了一人来高,却无人去轻易把它铲去或者刻意修剪整齐。这是西方建筑设计的特色之一——不会去让建筑物破坏自然的布局,而是试图让建筑和自然背景尽量融为一体,看起来就让人觉得舒服而不突兀。这样的风格和我们“天人合一”的理论暗合。事实上我们国家的建筑风格也是大体相同,很多小区都在试图让绿化带和居民楼有机结合,兼顾了方便和环境。

根据作者的考证,柯布西耶在设计大教堂的时候坚决不设暖气,冬季的大教堂寒冷刺骨。而修士的房屋如蜂巢般整齐而狭窄。没有更多的空间意味着断绝享乐,这证明这里是更适合苦修的场所。而按照苦修者的说法,身居苦难中的人能留下更诚挚的忏悔,也能在肉体的压榨下升华灵魂,从而得到救赎。于是这光影斑驳的教堂成为了苦修者的圣堂,那也是柯布西耶留给我们的一笔财富,这里是世界上距离天堂最近的地方。

《山丘上的修道院》读后感(八):宗教与艺术的殊途同归

文/

范毅舜出生在台南,祖籍是天津的宁河县。作为世界顶级摄影师,其作品不仅为各种摄影器材做代言,还被美国国会图书馆、台北市美术馆等机构纳为馆藏。

尽管事业辉煌,人生却不乏困惑。范毅舜在《山丘上的修道院》的序言里说:“彼时我的工作、创作、发表机制随着网络科技发达,全部陷入瓶颈。我的信仰与人生观也因此受影响,生活呈现中年危机般的死沉。”一个寒冷,哪也去不了的冬日,他收到了神父友人的邀请,去法国里昂的拉图雷特修道院任驻院艺术家。

这次偶然的邀请,不仅使笃信宗教的范毅舜有了人生的喘息之机,也令他可以依据自己的观看之道,重新审视宗教与艺术的关系。当然,信手拈来的流光异彩和有趣的驻院笔记结集所成的本书,就算是这趟修道院之旅的意外所得吧!

范毅舜曾经有过出版旅行笔记和拍摄宗教圣堂的经历。之前出版的《德国文化遗产之旅》和《走进一座大教堂》便是佐证。但本书与众不同之处是,“也许这一趟深度探索,也让我实在界的生命,得到了新的整合”,范毅舜如是说。

拉图雷特修道院竣工于1960年,历史不算悠久,却堪称现代建筑大师勒•柯布西耶的旷世杰作,也是继朗香教堂之后的扛鼎之作。勒•柯布西耶的建筑思想可分为两个阶段,早期的萨伏伊别墅和马赛别墅偏向合理主义、功能主义和国家式样。中后期转向表现主义和后现代主义。拉图雷特修道院摒弃古典主义,运用建筑革新技术的设计,令建筑界惊诧不已。

正如范毅舜在书中所说,“建筑形式前卫怪异,内部没有任何装饰的拉图雷特修道院,却让我产生了踢到铁板般的不惯与惶恐”。由此,我们对此建筑的设计理念产生了浓厚兴趣。而作者正是由“无神论者勒•柯布西耶争议不断的一生”,开始引领我们去探索,隐匿在教堂内的神秘照片和冰冷塑像之后的,不为人知的故事。

从而,“惊世骇俗的阿兰•高提耶神父”闯进了我们的视线。这位伟大的宗教改革家力排众议,为勒•柯布西耶提供了宗教与艺术创新结合的契机。拉图雷特修道院的建筑革命性,令我们想起了当年毕加索是如何从传统教育中挣脱出来,而成为了伟大的绘画及雕塑大师。

但是,拉图雷特修道院的可贵之处在于,“当教会信仰跟不上时代脚步时,这些艺术却吸引人重新回到教堂”。当看到成千上万的建筑朝圣者,不远万里来到拉图雷特修道院顶礼膜拜的时候,我们不得不钦佩阿兰神父的远见卓识。

“宗都与艺术往往是人类历史文明的起源与结晶,后者更自前者汲取灵感与养分”。然而,离经叛道的建筑师与保守严谨的修道院相结合,不正是说明艺术从未服膺于宗教之下,自我的艺术追求也未凌驾于宗教之上。两者是一体的两面。对于心灵的给养,宗教与艺术,殊途同归。

转载请豆邮联系

《山丘上的修道院》读后感(九):敲开心灵的宁静

无论你是不是教徒,无论你信不信宗教,当你面对拉图雷特修道院时,会卸下所有的疲倦,所有的浮夸,放弃一切城市中的喧嚣,为自己心灵敲开一扇宁静的大门。

《山丘上的修道院》会带你走进另一个时空,宁静、自由、愉快的“仙界”,拿起这本书爱不释手,很怕那瞬间的平静溜走。本书属于摄影集,摄影师范毅舜本身是教徒,在造访了无数宗教遗迹之后,仍对拉图雷特修道院不敢兴趣,这次他还是受神父的邀请前去,在这里他终于明白神父邀他来时的期许,除了期望他能善用艺术天赋尽情发挥,更期望他能够跨越宗教藩篱,以更开阔的心胸来表现与享受人生。这样的道理,也正如阿兰•高提耶神父建造拉图雷特修道院的用心,无论你是不是教徒,无论你信不信宗教,拉图雷特修道院为你提供心灵深处的宁静,开阔你的心胸,面对自我,享受人生。

勒•柯布西耶是拉图雷特修道院的设计者,他是20世纪最著名的建筑大师,现代建筑派主要代表之一,主要作品有萨伏伊别墅,马赛公寓等。在他的设计中只有两个作品为与宗教相关,一是赫赫有名的朗香教堂,二是拉图雷特修道院,而这些都与阿兰•高提耶神父相关。本书中,正记录着这两座宗教与艺术相结合的建筑,透着宗教的神秘,又有着前卫的艺术气息。1965年勒•柯布西耶在法国病逝,人们在整理笔记中发现,勒•柯布西耶要求遗体在拉图雷特修道院的教堂里停放一夜,他非教徒,又不信宗教,可见他对此修道院的偏爱,在某种意义上,他参透了这里的精髓,同时回忆着与阿兰神父带给他的心灵震撼。

本书不仅是一部视觉效果最佳的摄影集,而影像背后不为人知的故事又赋予了观看者的意义与趣味。作者仔细地拍摄了朗香教堂,拉图雷特修道院,从不同角度,不同地点,全面地展示着宗教与艺术的结合,作为宗教的建筑物,却有着时尚前卫的风格,在当今时代也是独一无二。拉图雷特修道院每一处设计都与光线结合非常完美,甚至勒•柯布西耶在教堂入口处放有一座十字架,可是却无人能解开这十字架的位置。修道院中设计的狭窄会士房间,看似压抑,却是逼迫人诚实地面对自己,面对内在。

无论是朗香教堂还是拉图雷特修道院,都是阿兰神父为了世人找到心灵之地,他不惜一切让勒•柯布西耶来设计,是看到了这位天才设计师在建筑上的造诣以及他对世人以及自己内心对心灵的理解,而不是为了教义而建。所以,当看到拉图雷特修道院时,你不是教徒,不信宗教,但是你的心灵仍然会被它悄然打开,它把一丝丝的宁静注入你的心中。

《山丘上的修道院》读后感(十):两种信仰的交相辉映

建筑、道明会的发展与衰败、传统宗教与前卫艺术的格格不入、无神论者与有信仰者的矛盾、历史与当下的时代演变,《山丘上的修道院》引入了这些有趣的议题,作为一位艺术家,同时也是传统教徒,范毅舜的这本书绝不仅仅是介绍建筑作品的摄影集,在他的行文中,我看到更多的是自省和对艺术及信仰的思考。

这本书的创作背景非常有趣,拉图雷特修道院位于法国里昂地区,属于道明会修士,在20世纪50年代设计完成。而在这片传统宗教势力最为强大的土地上,代表教徒信念的修道院却是由一位自称是无神论者的伟大建筑师创作的。范毅舜由于自己的宗教信仰,起初并不能认同勒•柯布西耶的立场,二十年的远离后,他应教士朋友的邀请,再次来到了这个修道院,这一次他的感受大为不同。

单看拉图雷特修道院的艺术风格和建筑特色,毫无疑问是一个伟大的作品,但若以功能性论,我能想象到这个建筑作品对传统教徒的冲击。看修道院的正面,就感觉色彩和形状在扭曲并互相交织起来,有种扑面而来的压迫感,让人觉得极不真实,但仔细一看,才知是有意为之下的效果。与传统修道院相比,它的变化可谓翻天覆地,整个经院像一个空洞的大盒子,没有拟人化的石像以供教徒移情,选用的色彩大胆明亮,光影效果让人有种洗涤心灵的感觉。

最让我感到震撼的是教堂入口处的铜门十字架,当门旋转到与门框垂直时,呈现出一具气势磅礴的十字架,这一刻仿佛艺术与宗教完成了最美的融合。范毅舜从道明会的历史,以及拉图雷特修道院选用勒•柯布西耶做设计的前因始末来讲述艺术和宗教的因缘际会,不禁让我看得都觉心潮澎湃。阿兰神父对艺术的坚持推动了这一伟大建筑的诞生,而其后巴黎的学生革命使道明会走向衰败,然而修道院的艺术价值使得这个日益空寂的建筑保留下来,如今修士们还要负责向前来参考的人讲解其艺术特色,这看起来像是宗教与艺术力量的此消彼长,但这两者真的是对立存在的吗?

范毅舜在历经人生的历练和沉淀后,有了与二十年前完全不一样的解读,宗教不是信仰的唯一归属,教徒与艺术家有着各自的信念与坚持,因此殊途同归一点也不奇怪,就如同那具铜门十字架,最终达成了对彼此的理解。 宗教与艺术的一体两面在于它们都是某种信仰,当我们能将对心灵和禀赋的追求发挥到极致时,这两者也就不分轩轾了。

范毅舜娓娓道来,也让我思考良多,信仰是多元的,我们也需要有开放宽容的态度面对与自己见解不同的人事,如此也能更好地认识自己。范毅舜在修道院工作生活的这段日子让人觉得特别可贵,远离了电子产品的干扰,全身心投入一种信念中去,感觉是特别好的修行。此外他说到的另外一点也让我颇为赞同,心静不下来的人别指望在修道院里就能改头换面,这样反而只会感受到空虚的巨大压迫,沉下心来,方能觉出其中真味来。这本书能琢磨的地方有很多,我的思绪还游荡在光影的长廊中,漫天飞舞。