故乡的变化

村子里有个不成文的规矩,男孩子到了十岁左右就要开始学担水,祖祖辈辈就这样一直流传下来。 我们村子坐落在一条长约六里山沟的两侧。沟里人吃的、用的水都取 自于涝坝,涝坝里的水又是来自于沟脑深处的几眼泉水,这几眼泉水一天就能流满一个涝坝。涝坝的水满了以后,村民们便用其灌溉农田。当然村子里不只有一个涝坝,阳屲里有两个,一个地势高点,一个地势低点 ;阴 屲里也有两个,也是一高一低。这样的布局既能充分利用沟里的全部山泉、 小溪,也利于各种地势农田的灌溉。这四个涝坝便成为全村人的取水之处, 各家可根据自己的住所位置,就近取水。

离我家最近的一座涝坝叫前台大涝坝,之所以叫此名,是因为该涝坝 居于阳屲一个突出的大平台上面。说是离我家近,也有半里地的距离。 八九岁时,每每倚在门口,看一群小哥哥嘻嘻哈哈地结伴去担水,很 是眼热,便开始跃跃欲试。 学担水一般是在夏天,虽然没有浓重的仪式,但总要告诉家里,长辈 们便要为你整理扁担、绳索、钩子。把扁担绳钩弄短一下,有条件的可以 做一根小点的扁担,扁担也不能太硬,也不能软了,硬了搁在肩膀上发疼, 软了则弹性太好,担上水晃晃悠悠,初学者难以把握。扁担一般都是选用 柳木做,绳索为粽绳,有的也用铁丝,再用细钢筋弯一副钩子,一个扁担 就做成了。 刚学担水最害怕的是伙伴们的嘲笑。我学担水时选择的是夏天天最热 的时候,伙伴们都在家里凉着,我便拿起扁担,钩起水桶,去涝坝担水。

担水最难的是舀水。初级阶段是把扁担搁在涝坝岸上,高挽裤腿,提 桶站在专门为担水人设计的石台子上,估摸自己的实力,决定桶水的深浅, 双手握住桶把,小心拎上岸来。但往往过于高估自己的能力,一起身就两 腿发软,只好把桶里水倒掉一些。循序渐进,继而可提着水桶径直跨下去, 把水桶左右一晃,舀满,一转身把水桶放在岸上,那姿势当然是优美的多了。 这功夫在夏秋季一定要学会,不然到冬季要吃苦头。站在岸上,两手 抓着扁担中间,另一头勾住水桶,往涝坝里一抛,左右晃动,将水面的树 叶杂草荡开,手腕一抖,桶便一头扎进水中,再利用浮力,拖到岸边,腰 部发力,一桶水就稳稳地放在岸上。 初学时,由于手劲不够大,技巧没有完全掌握,水桶多时会脱钩而去, 只好脱下裤子,纵身入水去捞。好在我们那十来岁的男孩基本都会游泳, 否则只能求人帮忙了。

水担压在肩膀上,走不了几步路肩膀便火辣辣地痛,任凭你垫塞衣服, 或是双手在肩上做擎举,或是不停地休息,或是不断地换肩膀,好像这些 都不管用,弯腰弓背,想挺也挺不直,一路走一路歇,路人碰见我这幅样 子就说。

“一路都是水桶印啊!”

“哈哈,这一点水,我一口都能喝完。”

“看!看!都驼背了……”

当然也不乏赞扬的,“哎哟!这么小的娃娃就担水了,真懂事。”

回家奶奶问,歇了几回呀?每次都斩钉截铁地回答,“没有歇!” 担上几个月,步子也稳了,腰杆也挺直了,现在想起来,可用健美二 字概括。 当然我们小孩儿担水只能算是“业余”,玩儿的成分占大半,家里的 水主要还是靠父母来担。今儿说起担水,不能不说我们村子老石了。村里 的理发馆、压面房、做豆腐的,或者红白喜事、婚丧嫁娶,只要用水,就 请老石来担。老石的水桶比我们家里用的大得多。那时老石担水以“缸” 记数,担满一缸给他多少钱,具体数目我也记不得了。 老石一脸麻子,个不高,一只脚有点跛,时常穿一件辨不清颜色的棉 夹袄,薄薄的,打满补丁,腰间系一条黑带子,脚穿一双用羊毛毡做的鞋, 一直快到膝盖了,说是冬天到水里也不冷,但我始终有些不相信。老石结 婚没几年,老婆不知道怎么就疯了,也没有生育,整天坐在炕上胡言乱语, 我们小孩都很害怕,几乎不去他们家。自包产到户后,老石就在我们村以 及周边几个村子靠担水、帮人干农活等维持生计。 老石担水的样子跟一般人不一样,扁担横在肩上,与肩平行,虽说走 路有点跛,但桶里的水始终平如镜。老石整日担水,速度不紧不慢,始终 一样,从未看见过他出汗。老石担水的气度也是村里小孩一直所模仿的。

离开家乡二十多年了,在没有搬入楼房之前,曾住在单位的平房里, 由于平房为临时用房,没有安装自来水,整日还需从不远的水房里担水吃, 自从搬到楼房以后再也没有享受过担水的“待遇”了。 前年春节,回到久别的家乡和叔叔婶婶一起过春节。大年三十的下午, 我在炕上闲躺着,忽听堂弟在院子里喊 :老石来啦!婶子赶忙放下手头的 活,慌慌张张地往塑料袋里装好吃的,油饼子、麻花、糖、橘子、红枣…… 叔父在一边使劲催,“手底下麻利些,时间一久人就走了。”

“真是个难得的要饭的”,婶子边说边往门外走。我连忙从炕上下来趿 拉着鞋,跟出大门一看,愕然,的确是老石。穿一件藏蓝色的新衣服,脸 上堆满了祥和的笑。婶婶把那袋子好吃的递给他,他接过去点了一下头, 缓缓地转过身去,一拐一拐地向坡下走去。邻居们已经有人在自家门口站 着,手中托着各种吃的东西在等他。

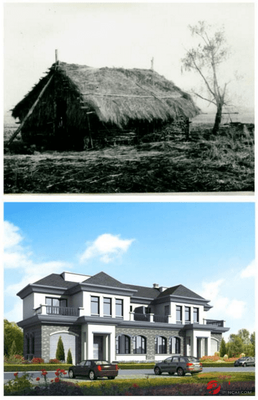

“每年只要一次饭,穿三天新衣服”,婶婶说着,摸了一把眼睛,转身 进了大门。我站在路边,一直目送他拐过沟边那条路。 前些日子给叔叔婶婶打电话,说我们村已经整体搬迁到乡政府所在地。 这是一个新农村,家家盖一样的新房,户户都通了自来水。叔叔一个劲叫 我有空去看看。我急忙应诺,一定去,一定去。通完电话突然想起了老石, 也不知道他怎么样了?我应该多问一句的,可又一想,现在这么好的政策, 老石也应该衣食无忧了。 一根扁担,一担水,一份乡愁,一生牵念。那些融进生命里的人和事, 就像那一担担水,永远荡漾在每个怀念的日子里……