《孙中山》经典影评有感

《孙中山》是一部由丁荫楠执导,王诗槐 / 刘文治 / 张燕主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《孙中山》精选点评:

●6.8分。除了重大历史事件,几乎没有孙先生私人生活描写。即使是重要历史人物,也不是所有人能识别出来的,为何不用字幕交代一下他的名和字呢?尽管有一些大的战争场面,但未展现出清末民初中国历史的大格局。宋庆龄的戏份过少,或是演员选角不合适,就是感觉这个重要人物没演出味道。刘文治表演不错,他是当仁不让的主角,可为什么豆瓣和碟片上把王诗槐列为第一演员?未将革命先驱者当做神而几乎还原为一个普通人,这是本片的一个优点。

●找到的片源画质太烂。但电影是好的。

●说教啊,说教啊

●1988.10.18

●老校,陈校的历史课到阶梯教室放的,基本看完

●对于电影本身来说,单刀直入从孙先生的革命路程开始,没什么侧重,也没什么亮点,人物之间关系也不清晰。 对于那段历史,还停留在历史课的印象上,不敢妄加评论什么。 感觉上,就是孙先生的一生都在努力,旦因为种种原因却鲜有成功,愿他的思想与勇气长存。

●交待了些事,但没有高潮和重点。

●影片本身比较忠实的重现了历史,战争场面调用了不少群众演员,算是大制作,包揽了不少奖项。突然想到一点,文章以后会演孙中山,形象气质还都比较符合,就像摩根弗里曼必须演曼德拉,陈道明必须演蒋介石一样

●闷都你HIGH甘

●难能可贵的日语演员;什么都缺的感觉;

《孙中山》影评(一):【176】《孙中山》——鲸鱼推荐872部好电影

革命的火车头

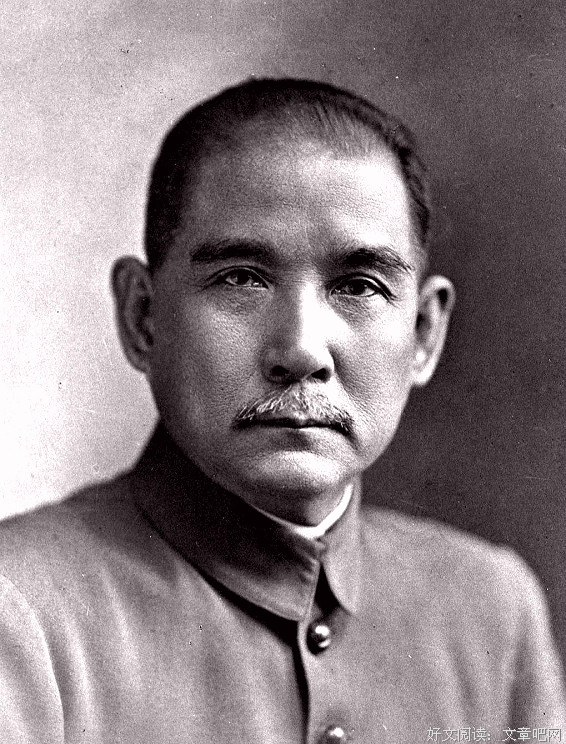

《孙中山》 年代:1986年 / 国家:中国 / 导演:丁荫楠 / 主演:刘文治 张燕

作为中国民主革命的先行者和开拓者,孙中山为中国耗尽毕生精力,在历史上留下了不可磨灭的功勋,他跌宕起伏的一生,就是传记电影最好的素材。第四代导演丁荫楠最拿手的就是传记片,《鲁迅》《邓小平》《周恩来》都是他的代表作,而孙中山这位“革命的火车头”成为他镜头中的主角也是意料之中,只是没有想到会是上下两部长达两个半小时的鸿篇巨制。说它是巨制,不只是片长上的,更是它的制作成本,不仅远赴日本取景,同时它也有数量巨大的拍摄团队,不但有一大批日本电影人,同时还有上万人的群众演员,这使得电影当中出现的战争场面格外逼真。由于赶上了80年代那拨儿“重大历史事件题材”的热火,《孙中山》也成为那批电影中的佼佼者。

不过上下两部的差距还是比较明显的,上部讲的是孙中山成立中华民国前的经历,但是导演显然没有把心思放在这边,成立兴中会、中国同盟会等部分都草草了事,缺乏一以贯之的情节线,显得十分松散。下部则把笔墨放在了刻画孙中山心理活动层面,尤其是面对袁世凯阴谋篡权,他的无奈下野,影片都有细致并且不乏尖锐的描写。这部分挽回了一部分水平。另外他和宋庆龄的爱情婚姻被淡化了,看起来他们更像是同事,这似乎也只能归因于那个还不算开放的年代所限吧。

亮点1

第17分钟,这位夫人是不是看起来很眼熟?她就是《追捕》中饰演真由美的中野良子。作为文革后中国引进的第一部日本电影,《追捕》让片中青春美丽的真由美成为了街知巷闻的大众情人,中野良子也凭借该片着实在中国火了一把。《孙中山》作为一部中日合拍电影,在日本拍摄时就请来了这位大红人客串,出场不到两分钟,却成为一个美丽的插曲。

《孙中山》影评(二):《孙中山(Dr. Sun Yat-sen)》:救国流水账【第7届金鸡奖最佳影片】

http://blog.xzdy.co.cc/2012/04/dr-sun-yat-sen7.html

孙中山 (1986)

本片获得1987年第7届金鸡奖最佳影片。

这是一部传记片,内容就是孙中山的救国历程,完全符合孙中山的真实经历。所以,具体情节不重复了,详情可以查看相关资料或者找一本他的传记看。

可以写写的是电影本身,因为本片是一部超级大闷片。电影时长达150分钟,可是却没有具体情节,一点点让人想看的欲望都没有,整部影片俨然就是一部流水账。影片表现的方式不过是用一段段的文字隔开一些场景,然后再用这些场景复述史实,仅此而已。比如,电影前半部分孙中山起义的过程,电影就是一段文字、一个场景的间隔着表现孙中山“失败-失败-再失败”的过程,这一部分看得我非常郁闷。影片后半部分则是孙中山在民国政府的上上下下,忽而上任、忽而让位,一会在广州、一会在日本、一会在上海、一会在香港,可见这样的情节比“流水账”还流水账。因此,影片根本就没有鲜明的人物刻画,更没有细腻的情感抒发,也没有转折与吸引人的悬念。哎,一部电影能拍得如此乏味,实在让人惊诧,它的乏味大概在世界电影中也是数一数二的。由此可知,本片编导水平实在不一般,竟然能将传记片拍成这个样子,它给传记电影树立了一个完美的反面教材。总之,这部电影它不是电影,是图像化的历史片段,也是孙中山的救国流水账,一部记录他如何一再失败的流水账。

作为一部传记片,主要目的是描述人物,将这个人物的方方面面展现出来。可是本片看过之后,我对孙中山这个人却没有太深的了解,只有一个感觉——理想化。根据电影描述,孙中山是一个思想进步的人,但是性格软弱、优柔寡断,缺少成为领袖的决断力与勇气。说白了,孙中山这个人心太软,不敢强硬。这也就使得孙中山虽然一心救国,但却被自己身边的人屡次背叛,而且还被各种反对派削弱实力。到最后,孙中山成为了一个只有名望但无实力的知名人物。这一切的根源都孙中山的性格造成的,如果他强硬一些,也不会屡次成为失败者,果然是性格决定命运啊。所以,孙中山的一生是一个理想主义者的失败历程。

电影拍摄方面就无话可说了,故事不流畅、人物走马观花、对白也没有实质内容。影片唯一让人赞叹的是它的服装、布景和道具。电影是1986年上映的,但是片中的所有陈设、服装以及国内外场景的细节都符合历史背景,而且一些画面还非常华丽奢侈,让人不敢相信这是中国在八十年代拍摄的电影。此外,片中对于日本文化的描绘也很真实,尤其是一些日本女人出现的传统场景,会让人以为这是一部日本电影。哎看来电影编导没有将心思放在电影关键之上,而是在关注影片的外在表现,不务正业嘛。

本片主要演员只有一位——刘文治。刘文治第一次看见他是在《京都纪事》中,不过印象也已经不深了。在本片中,虽然刘文治的表演有些脸谱化,但他还是将孙中山那种革命救国的恒心、屡战屡败的勇气,以及郁郁不得志的心境表现的淋漓尽致。客观来说,刘文治的演技还是不错的,获得金鸡奖最佳男主角也是实至名归。此外,在当时的中国电影演员中,有伟人气质的并不多,刘文治这样的外形很难得。片中其他演员就不多说了,都是跑龙套的。不过,本片演员选择上有一个优点,即外国人演外国人,不是中国人假扮洋人了,这一点比同时期的其他中国电影强很多。

总结一下。这是一部不能称之为电影的电影,除了服装、道具、布景之外一无是处。这样的电影都能获得金鸡奖,让人诧异!

序列:0777

电影网

2012-04-11

《孙中山》影评(三):导演说

以往中外历史人物的传记片,不外乎两种艺术模式:其一采用戏剧性结构形式,截取历史人物生平中富于传奇性、轶事性的片断,铺衍成具有观赏性的戏剧性情节。另一种侧重于纪实,比较忠实地记叙人物的主要业绩,近似文学中的传记。还有一种则是戏剧性与纪实性的折中形式。无论哪种结构形式,在电影的影像层面上,基本上倾向于纪实,真实地再现历史环境中的历史人物。

《孙中山》在历史人物传记片中,可谓独树一帜,另辟蹊径。在结构上既非戏剧性的,亦非纪实性的,也不是两者的折中。导演丁荫楠表白他的意图是要“努力在以半殖民地、半封建的旧中国为特定历史氛围的影片中,结构成以心理情绪为主体内容,以艺术的造型与声音为表现形式的一部哲理性的心理情绪片。”(《<孙中山>影片制作构想的美学原则》)对传记片的创作而言,这种探索是整体性的,美学层次的。影片基本上成功地实现了这一构想。

《孙中山》的探索当然寓有强烈的主体意识,但这种美学选择也并非是主观随意性的。它至少受到两个重要因素的制约,一是特定的题材内容,一是中国的美学传统。孙中山一生的史实浩瀚,进行了近40年艰苦卓绝的战斗,足迹遍及三大洲。选择一件或几件事,难以概括这位历史伟人思想性格的全貌。以心理情绪作为结构的枢轴,可能更直接触及人物的心灵;在把握繁复的历史事件上无须拘泥于因果的交代,取得较大的灵活性。这就有利于扩大影片的容量,加强艺术概括力和作者主体意念的抒发,赋予作品以史诗式的宏伟气势。

无论编导是否明确地意识到,《孙中山》总体构思的写意性和表现性溯源于中国的传统美学。以往中国电影在美学上的民族特色,主要表现为叙事的传奇性和构筑情景交融的意境,《孙中山》这样史诗规模的写意性把握,则是一种新探索。

如影片导演所言,《孙中山》美学探索的主要艺术手段,是独特的空间造型和声音处理。兹以影片开场和结尾为例。

开场的第一组镜头。在熊熊烈焰的映衬下,富于塑雕感的孙中山缓缓回眸,眼里充满了深沉的思索和忧郁,像是回顾苍茫的神州大地。

一群群拖着辫子呆滞麻木的农民在风沙里;

满清王朝的龙旗在风中抖动;

刽子手的大刀和覆盖芦席的烈士尸体;

紫禁城中隆裕太后的鸾驾;

茫茫大海上行驶的货船。一群华工“猪仔”被塞在阴暗潮湿的货舱里呼号、挣扎。舱门打开,华工被驱上甲板,外国水手用水龙头向他们喷射消毒液……

这一组并无因果关联的画面,非常简练地概括了特定的时代背景和时代氛围。这半封建、半殖民地的悲惨图景,又似通过孙中山的沉思和忧郁的眼神观察的,时代苦难激起人物心绪的波澜,为孙中山一生献身革命提供客观依据,人物与环境互相转换渗透。画面造型是写实基础上的写意,时空跳动很大,具有很大的概括性和情绪冲击力。

影片结尾,孙中山应邀北上,在前门火车站广场受到十多万民众的欢迎。这个场面的处理带有浓厚风格化和写意性。首先色彩就非纪实,这样一个盛大的欢迎会以白色为基调:无数民众手中挥动的小旗是白色的,竖立的超大条幅是白的,孙中山的衣着也是白的,构成一片白色的海洋。白色,代表纯洁、高尚,象征孙中山的品格;白色是中国人的孝服,这欢迎场面又意味马上要来临的孙中山的葬礼。孙中山坐在藤椅上被卫士抬着进入人群,人群缓缓流动,孙中山被民众拥托着向前飘浮而去……这显然不是那个历史性场面的真实再现,而是它的升华和诗化。孙中山为国为民鞠躬尽瘁,他的灵魂也汇入民众的海洋……

类似的带有抒情、思辨色彩的场面还可以列举许多。在孙中山庄严宣誓就任临时大总统仪式之后,一个人在长廊上踽踽独行,清道夫扫去盛大庆祝仪式留下的爆竹屑;卸任临时大总统后,孑然一身走向黄光笼罩的拱门;孙中山和宋庆龄北上之前,向72烈士墓地告别的画外心声,等等。

影片的下集以孙中山的四个亲密战友黄兴、宋教仁、陈其美、朱执信一个个离去作为结构框架,他们的牺牲投射到孙中山的心理情绪上,反映出革命先驱的孤独感和悲怆感。辛亥革命之后,孙中山从他事业的第一个巅峰上滑落下来,末代皇帝的皇冠落地并未从根本上改变中国之命运。国事纷乱坎坷,老战友或被害、或病故,把握住人物的孤独感和悲怆感,是有心理深度的。在具体艺术体现上,则参差不齐。黄兴、宋教仁的牺牲脉络比较清楚,孙中山心理情绪的冲击也较强烈。陈其美和朱执信的死,主要由于他们的形象——对革命的贡献和与孙中山的情谊——太弱,折射到孙中山心灵的震动就不那么大了。

心理情绪结构方式的局限在于叙事上掐头去尾,时空跳跃过大,容易导致叙事线索的紊乱。影片下集的某些段落存在这种缺陷。看来对素材的酝酿、剪裁和提炼尚有不足。

《孙中山》作为一种整体性的美学探索,一种崭新的传记片风格,要求电影的各种艺术元素均能按照总体艺术构思进行独创性处理。影片的制作在整体上是相当出色的,这从第七届电影金鸡奖的评奖中就充分反映出来。《孙中山》除获最佳故事片奖外,还获得其他八项最佳奖及录音、照明、烟火等项奖的提名。当然,这也并不意味着在这些方面已臻于完美。就以影片成就辉煌的空间造型而言,结尾时前门车站的风格化场面与前面某些较写实的场面,在艺术风格上尚未臻至浑然一体。

《孙中山》影评(四):100年前的“中国梦”——孙中山的二十万里铁路计划