李宗仁回忆录读后感摘抄

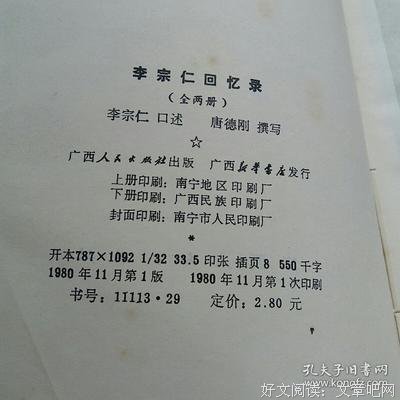

《李宗仁回忆录》是一本由李宗仁口述,唐德刚撰写著作,广西师范大学出版社出版的精装图书,本书定价:128.00元(上下册),页数:856,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《李宗仁回忆录》精选点评:

●这确实是李宗仁的打击蒋的武器

●较之《袁氏当国》、《段祺瑞政权》,更喜欢此本。有些部分很有阅读快感。

●挺装逼的,不过台儿庄打的确实确实好,太不容易了,军阀建设一个省好多都挺不错的,就是军阀多了谁都不服谁,常凯申还是资治通鉴看少了,怎么解决地方势力远远不如毛,毛多次以少吃大,刘志丹?江西?张国焘?

●前半卷在青年的革命时代朝气有活力,后半段不仅时局江河日下,口诉者亦推诿扯皮不已,多少令人有些泄气。李宗仁当以台儿庄一战和代总统闻名,但此二部分在书中的篇幅并不大,而读毕更惊觉李宗仁在抗战前的诸多决定性作用和壮举。诚然在一般的历史角度,现在对李宗仁的作用是多有忽视的,但没有一些知识基础而尽信其所言,对了解那段历史则更是有害。

●唐氏作品,阅读快感堪比小说。作为个人回忆录,涉及自己多谈功绩,涉及政敌多揭短处,实属人之常情。读这样的作品,重在通过生动的历史场景,培养对历史的现场感,加深对历史逻辑的理解。书中有趣之处很多,诸如老蒋对江西红军围而不剿是为了养寇自重、蒋纯粹用金钱和权谋来控制人事造就了松散混乱的kmt、老蒋对部队的跨级指挥到了何种荒唐的地步。总之,该书老少皆宜,强烈推荐阅读。

●治史之功,唐氏之强,他人难及。

●老李太能吹,对自己的机关权谋轻描淡写一笔带过,取而以救国救民慷慨大义代之。前半部能一嗅民国初期派系倾轧和权力制衡,后半部有老蒋吐槽大会的味道,李骨子里是军人,半生戎马,带兵是强项,然终其一生最大的敌手确是政坛的蒋。唐德刚当年答应给老李写回忆录,利用哥伦比亚大学的资源开口价20到30万美元。写回忆录除了记录编纂,还得对当事人所述做研究考证。有时讲述人隐瞒了,夸大了,记不清了,亦或记错了,执笔人都要予以更正,才能定稿。

●李多处为自己辩护

●懂的人自然懂,不懂的,说再多都没用。这书读过的人竟然这么少,出乎意料,读的人估计多半是因为唐德刚,而不是李宗仁,然作为广西人,读来还是令人叹惋。历史是任人打扮的小姑娘,读史的人需要胸怀,否则,谈何读之。

《李宗仁回忆录》读后感(一):李宗仁

对于晚清到中华人民共和国成立的这段历史,很多人都感兴趣。 我找到很多书来拼凑,从讲述大型战争的,到许多人的自传等等。 对比下来,这一本书算是比较齐全的。

看完书之后,特地去维基百科查阅相关人的档案,基本上和书中李宗仁讲述的对的上。

书中的描述,李宗仁确实是一个热血青年,有理想,有抱负。而对应的蒋介石,是一个善于玩弄权术的人,却毫无理想抱负,只考虑自己的利益。 其实从许多的片段也能大概了解蒋介石的为人。

战争时期,给自己的嫡系部队配备最好的装备,让非嫡系的部队打头阵。

西安事变中,杨虎城,张学良,逼迫蒋介石抗日, 最后囚禁张学良一生。别的不说,可证明他本身绝非一个大度之人。

任由中统,军统的势大。 我专门看过戴笠传,军统的猖狂是确有耳闻的。证明在那个年代,蒋介石确实需要这样的一个机构来维护自己的权威。

撤退到台湾后,台湾经历了一段白色恐怖,确实是由蒋介石一手操控。直到现在,台湾的各界人士,对于那段白色恐怖还耿耿于怀。

前几年网上有很多言论上,如果由蒋介石胜利,说不定中国又是另一番情况。 当我们抱有这种想法的时候,就是我们失去思考能力的时候,在任何时代,武力上的崩盘,就能从侧面证明内部早已腐化。

以上。

《李宗仁回忆录》读后感(二):理论也并不是百无一用

总的感觉来看,毛周的视野更加宽广,蒋李精于权术,在理论与视野上似乎有些不足,这样看来文人也似乎没用那么不堪,理论也并不是百无一用。而李宗仁在总结失败的结果时,感觉更多集中于指摘蒋,蒋李困难重重,毛周的难处难道比他们少吗?再看解放后的三十年,无论台湾还是大陆,都是魔幻到无法想象,大家嘴里都是喊着人民啊人民,仿佛是人民的代言人,实际上都不过是政治手段罢了,有些手段高级一些,有些手段低级一些,很多人内心真的为人民也实在被裹挟在政治中逐渐变质。

在结论中李宗仁讲到:

这个观点在60年代提出,还是很有意思啊。

《李宗仁回忆录》读后感(三):李宗仁黑蒋介石的一百零一种方式

开篇就是一篇李敖的推荐。李敖称李宗仁晚年以两件“武器”发挥了“恨别鸟惊心”的作用:一件是回归大陆,把他的“剩余价值”别有所赠;一件是藏诸名山,把他的《李宗仁回忆录》完成出版。这之后还跟了一句“一生最好的收尾,令人拍案叫绝”的评价。看完全书,我也算是多少明白了李敖这句“拍案叫绝”的评价意欲何为,所谓敌人的敌人就是朋友,在反蒋这件事情上,李宗仁和李敖大概可以穿越时间和空间的隔阂,达到灵魂伴侣的高度。

这本书从李宗仁年幼求学写起,到其从美回大陆前结束,包含信息太多,下面只摘李宗仁在各章节里对蒋介石的直接或间接评价记录,和“李白”比起来,李宗仁蒋介石这种互虐一生的CP明明更带感啊!

——第二十章 亲赴广州,促成北伐

那时白崇禧时常往来粤桂间,对蒋校长和黄埔军校的革命作风颇多好评,更增加我们对蒋氏的钦佩。

这是1926年5月11日,我和蒋先生第一次的会面。我对他的印象是“严肃”、“劲气内敛”和“狠”。其后我在广州珠江的颐养园和白崇禧聊天,白氏问我对蒋先生的印象。我说:“古人有话说,叫作‘共患难易,共安乐难’,像蒋先生这样的人,恐怕共患难也不易!”白氏对我这评语也有同感。

——第二十一章 北伐前夕的革命阵容

——第二十二章 向长沙前进 北伐的序幕战

唐生智见事有可为,乃于6月2日我军大捷之后,正式宣布就革命军第八军军长之职。又三日后,中央才正式公布蒋中正为北伐军总司令,宣布出师北伐。换句话说,便是我们自行入湘作战的部队已取得决定性的初期胜利之后,中央诸公才决意北伐。

——第二十三章 长沙会议

他们(北伐期间,二、三、四、六各军的高级军官)同时又抱怨将总司令治军无法度,遇事不论军法而好市私恩。

总司令被拖了两仗远,便和马脱离,卧在地上。我们都连忙下马,将他扶起,问其受伤没有。但见总司令惊魂未定,气喘吁吁。一身哔叽军服上沾满了污泥,帽脱靴落,白手套上也全是泥土,狼狈不堪。(此段描写形象生动,画面感极强,算是报了后面被蒋介石坑,穿一身军便服入职副总统的仇。)

——第二十五章 武昌之围

蒋先生的个性极强,遇事往往知其不可为而为之。蒋先生总喜欢遇事蛮干,一味执拗,不顾现实。武昌第三次攻城之举,把他个性的弱点暴露无遗。蒋先生这种个性可说是他个人成功的因素,也可说是国事糟乱的种子。嗣后他亲自指挥南昌攻城失败,与武昌之败如出一辙。

——第二十九章 胜利声中的政治暗礁

就军事方面来说,最难克服的一项困难,便是蒋总司令身上无可补救的缺点。蒋氏的个性,可说是偏私狭隘,刚愎黠傲,猜忌嫉妒,无不具备。

蒋氏最多只可说是偏将之才,位居主帅之尊,其智能、德行、涵养俱不逮远甚。

——第三十五章 总司令下野,宁汉息兵

总司令是一个极端顽固偏私而嫉妒贤能的人,他对任何文武干部,尤其是统兵将领,都时时防范,连何应钦这种四平八稳的人,他都不能放心。总而言之,蒋氏一生,只能一味制造奴才,而不敢培植人才。

——第四十一章 善后会议与东北易帜

此章里,李宗仁又黑了一把蒋介石的学历,略长,故不摘录。

——第四十三章 所为“武汉事变”之因果

——第四十七章 沈阳事变后广西之新面貌

蒋氏下野前,特手令将在沪被捕的邓演达枪毙以泄愤。于此也可见蒋氏残忍的本性。蒋氏每次下野总要杀一二要员以泄其胸中的积愤。

——第五十章 “七七事变”与上海、南京保卫战

——第五十八章 汉中行营期中对战后局势的预测

蒋先生事事以其个人利益为出发点,大权独揽,事必躬亲。做他的参谋长,必须要事事请示而后行,断不可自作主张。

蒋先生为巩固其独裁政权,竟不择手段豢养特务,鱼肉人民。知识分子偶有批评蒋先生的,则遭迫害。其属下文武官员也每因私怨而被借端枪毙,几因受疑忌而遭毒手。其他暴政,罄竹难书。

整个战略之外,抗战时我方指挥系统的毛病亦多。最重大的一个缺点便是蒋先生越级亲自指挥。蒋先生既不长于将兵,亦不长于将将。但他却喜欢坐在统帅部里,直接以电话指挥前方作战。

——第六十三章 民主的高潮与逆流——当选副总统始末

他所喜欢的常是“国人皆曰可杀”的人。其人声名愈狼藉,愈得蒋先生的欢心,因为他愈不敢脱离蒋先生的左右,而蒋先生也愈可向其市私恩。

此章还有就职副总统,服装被坑事件,两个大男人因为服装耍心机,简直了。

——第七十二章 纽约就医和华府做客

蒋先生统兵、治政的本领均极端低能,但其使权谋、用诈术则天下第一。

蒋之所以能每策皆售,固然是他的本事,同时也是国民党内开明分子的力量太小。稍有改革举动,蒋先生渗透、离间、威胁、利诱各种笃姬一时俱来,必将其连根拔除而后已。

《李宗仁回忆录》读后感(四):文字可人,细节动人,赞!!

1、和知鹰二与何益之。鹰二是日本四大特务机关中“兰”组的头目,何益之是夏文运的化名。因“夏”字与“何”字在日语中发音相似,故有此名。李宗仁觉得何为人正派,遂拉拢刺探日本军事情报,长期潜伏于和知鹰二身边作卧底。李觉察日人之间对侵华、反苏两项抉择实持有不同意见。纵使少壮军人之间,意见也相去甚远。南进、北进两派格格不入,陆军与海军也势成水火。鹰二便是不赞成侵华而力主反苏的重要分子。他认为日本侵华是最大的错误,苏联才是真正的敌人。

3、汤恩伯借头。汤恩伯的最大缺点,还是他的治军无法度。汤军借口防谍,凡所驻扎的村落,除老弱妇孺外,所有成年男子一概迫令离村往别处寄宿。壮年人既去,则妇女、财产便一任驻军支配了。河南人民有话说:“宁愿敌军来烧杀,不愿汤军来驻扎。”后来石专员又告诉我一个他目击的事,当地有一位老举人,八十多,求见汤。言谈之间,对汤以前抗日的英名表示怀疑。汤奈何他不得,只好说:“请批评,请批评!”这老人便毫无隐讳地将汤军如何驱逐人民的事实和盘托出。汤连说:“我不相信,我不相信!”立刻约石专员一同去各村巡查,见了实情,便叫来三位连长,问他们当地老百姓都去哪了。三位连长说防谍赶跑了。结果这三个连长被枪毙了。

侵华战事即已发动,而日人又没有气魄来大举称兵。等到中国民愤达到最高潮,以致卢沟桥“事变”无法收场,大规模用兵势在必行之时,日本又不愿倾全国之兵来犯。只是在华北、华东用少数兵力与中国作战,到兵力不敷时,才逐次增兵,深入作战。这种“逐次增兵法”便犯了兵家大忌。中国地广人密,日军一个师团、一个师团地开进中国,正如把酱油滴进水中,直至把一瓶酱油滴完,为水吸收于无形而后已。日本人便是这样一滴滴的,滴进了六、七十个师团在中国大陆,但是还是泥腿深陷,坐以待毙。

日本的基本政略既已铸成大错,而其小规模局部战略运用错误亦复如出一辙。卢沟桥事变后彼方乘我方政府不备,不宣而战,瞬息既击破我华北的驻军。如果乘胜跟踪穷追,紧迫武汉、南京,截断长江运输,则京、沪不攻自破。日军有此天与的良机而不取,竟将其主力军投入四面丛山峻岭的山西,以致旷日持久,作茧自缚。虽用尽九牛二虎之力,前锋勉强一度进至黄河北岸,然而南望风陵渡,面对汹汹巨浪,何能飞渡??

其后虽把主力军抽出,南下围攻徐州,西进攻占开封,企图席卷豫、皖产粮区域,却又被黄河决堤泛滥所阻。逼不得已,乃转循长江西侵。因两岸地形复杂,进展缓慢。到占领武汉,已成强弩之末,形成僵持局面。中国历史上元、清两代入关,系由北方南下,以居高临下之势,自可事半功倍。日本恃有海军支援,违背传统战略有利条件,改由海道溯江西上作仰攻。兵力又不敷分配,其失败固可预卜。

日本之所以在战争初期不这样做的道理,一则。或许由于无深谋远虑的政治家以及气魄雄伟的战略家,它们相信我们不会长期抵抗,南京、武汉失守后便要投降了。再则,是它们本国之内可能有擎肘之处,军阀未能随心所欲。关于此点,研究日本问题的专家们当可提出详尽的答案。但是,日本既然不能放手来侵略,则又何必搞此无结果的侵略呢?

5、我坐下细看全文(蒋介石引退文告),觉其中颇有不妥之处。第一、文中并无引退、辞职等字样,如是则1月21日以后的蒋先生究系何种身份?所以我坚持在“于本月21日起”一句之后,加“决身先引退”五字。第二、蒋先生在离职前一再要我“继任”,绝未提到“代行”二字……今蒋总统不是“因故不能视事”,他是“辞职不再视事”,则副总统便不是“代行”,而是如蒋先生亲口所说的“继任”。所以我主张将“于本月21日起由李副总统代行总统”一句,改成“于本月21日起由李副总统继任执行总统职权”……孰知次早晨,各报所登的文告竟然还是修改前的旧稿。

6、抗战前,革次汤恩伯自河南叶县乘轮船往界首视察,启碇时,船身碰及囤船,稍为震动,此亦常事。不意汤竟大发雷霆,饬该船公司经理前来责询,在大骂奸商之后,竟拔出手枪将该经理当场击毙。一时传遍遐迩,叹为怪事。我向汤的总参议沈克求证。沈克叹息说,他那时以为汤总司令不过装模作样,持枪恐吓而已,谁知他竟认真开枪,轰然一声,对方已应声倒地。

7、后来宋氏(宋子文)在西岸吃鸡,不幸噎死的消息东传之后,我个人闻讯,真捶床叹息——我们治民国史的人,怎能把宋子文这样的“口述史料”,失之交臂呢?