《资治通鉴(全四册)》读后感锦集

《资治通鉴(全四册)》是一本由司马光著作,岳麓书社出版的精裝本图书,本书定价:112.00元,页数:3770,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《资治通鉴(全四册)》精选点评:

●看的是黄山书社的五卷本,无评无注。

●司马温公以此可名扬矣。

●我的十一岁。

●这版本印刷很不错。。。。我也不知道还说什么了。马光的说教有点烦人。就这。

●太长了。13年终于读完了。

●只读第一册

●我感兴趣的是春秋战国史和汉代史,有批注这点比较好。汉代史,部分取材于史记和汉书。

●小学阅读作业……

●终于读完了,耗时三年啊

●看过,但不是这个出版社的。。。

《资治通鉴(全四册)》读后感(一):人生必读之书

一个多月读完了这本书...

每天六点下班到家,读到夜里2点睡觉。

周六周日基本上足不出户的在读..

中国历史上风云的能人志士太多了

看完了大长见识

《资治通鉴(全四册)》读后感(二):历史流淌在你心里

以前一直没有机会完整得读资治通鉴,最近买了岳麓书社的这套,开始认真得读一遍。

史书大家一般还是比较推崇中华书局的版本,不仅是因为相对权威,而且繁体竖排本确实读起来很有感觉,可是资治通鉴一套300左右的价格还是偏贵了,所以就选择了岳麓书社的这套

我本人还是比较喜欢编年体的史书,虽然这样很难能如《史记》这样的纪传体一样生动得刻画一个个人物,但是随着时间的顺序追寻历史,看着历史的画卷在你眼前徐徐展开,就如同历史在你心中流畅,资治通鉴正是此类史书中的上乘之作。

《资治通鉴(全四册)》读后感(三):有始无终读死书

早上坐公交车上班,偷空读点书,翻到“情僧”苏曼殊对刘半农说的一句话:“半农,这个时候,你还讲什么诗,求什么学问!”唬得我一愣:是啊,读书到底是为什么?

古人讲读书是为“修身,齐家,治国,平天下”,现在看早已不合时宜。曾国藩说“刚日读经,柔日读史”,那是是封疆大吏的文武之道,咱小老百姓,也就赚点谈资而已。然而偏偏喜欢这种“死书”——作者大多都已作古,内容也没有《细节决定成败》之类“教材”的指导性。

去年读《资治通鉴》,岳麓书社的版本,主要图个便宜,厚厚四大本,网上买才78元,抱在怀里很有满足感。以前读《史记》,花三个月细细啃完,以为已是不小的工程,这次才发现太小CASE了。《资治通鉴》整整3700多页,我每小时只能读10页,每天都坚持读的话,也要一年时间。倒是也不愁,毕竟是好书,古文好处在于精炼,有味道。政论洋洋洒洒,战争血脉贲张,尤其是讲朝代兴替,让人觉得天道茫茫不可逃。这套书真正考验了我的耐心,在家坐着、躺着都读倦了,就在书的空白处写点评。这种大部头的东西,如果不做点记号,看到后面就会把前面忘了。偶尔周末,去火车站附近24小时营业的麦当劳读通宵,凌晨两点看到晚归的情侣吃汉堡,拾荒的老人在店角落中安睡,心中莫名生出亲切感。在异乡城市的深夜,想千载世事沉浮,越发觉得自己渺小,出门正寒雨潇潇,恍惚间不知今夕何夕。

虽然几番痛下决心,《资治通鉴》我也读了80%,而后就在我的床头搁置下来。从这套书开始,我渐渐养成一个恶习,不自量力地喜欢读大部头的书,但每本都读不完,买一本新书就把刚读一半的书扔掉,床头的书越堆越高,有《五灯会元》、《元好问全集》、《清代笔记小说》等。每每让我感慨时间有限的同时,也鄙视自己的恒心。

读书贵在活学活用,我始终没真正领会这点。办公桌上那本梅尔文•门彻的《新闻报道与写作》已陪了我5年多,但直到我告别新闻,也始终没读完一半。学以致用成了笑话。

不过换角度来看,既然明知道书无用,也就早熄了好胜的心;既然知道读不完,也就没了执着的苦。这样为自己一开脱,“有始无终读死书”的乐趣反而浮现出来。书这个东西上瘾很难,但一旦上瘾就无药可医。每次逛书店都要经历复杂的心理斗争,买和不买难以抉择。在回家的车上也忧喜参半。喜的是接下来几天又有好书可读,忧的是这次又超支了,接下来几天要过“紧日子”。

当然,读书之乐来时也很汹涌。比如刚刚看到某位杭州人写的句子:“犹是阿房三月泥,烧作未央千片瓦”,精神为之一振,真想痛饮三杯。

《资治通鉴(全四册)》读后感(四):资治通鉴第一卷笔记

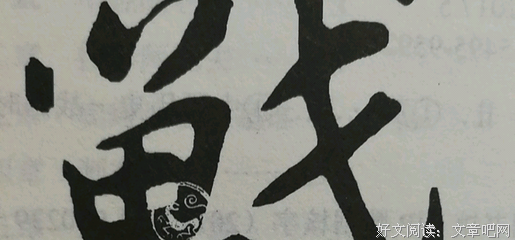

1.智赵立后,引出德和智,哪个对于领导者更重要。德为才帅,才为德资。 2.蓝台之宴,告诫强者,不要恃强凌弱,你不知道未来某日,现在你眼中的软弱可欺,什么时候就可以对你落井下石。我往期的文章《蓝台之宴》有做一些分析,欢迎查看。 3.智伯请地于韩康子。启发弱者不要一个人独自承受强者的攻击,要寻找其他和你一样因为相同原因被欺压的人作为盟友,等待反戈一击的日子。 如果对更多内容感兴趣,欢迎关注微信公众号: 王牧信读通鉴 4.襄子将出。赵襄子撤退路线的选择,提醒领导者,一定要建设好根据地。 5.智伯行水。提示领导者,说话要慎重,别对人没有恶意却让人产生你要针对他的感觉。 6.魏文侯以卜子夏、田子方为师。这段话,提示领导者想要聚集什么人才,就尊重什么人。 7.魏文侯与群臣饮酒。这段话,给领导者一个启发,无论对方身份如何,自己讲信用这点,对于每一个人都该是平等。 8.文侯与田子方饮。这段话,提示领导者,每个人有每个人的职责。如果不能做好自己的本职,那在其他方面做得再好,也不算本事。宋徽宗擅长瘦金体,李后主擅长写诗,他们两个,若不是生为帝王,这些优点,无可厚非! 9.子击出,遭田子方于道。这个故事,警告领导者,光脚不怕穿鞋的。越尊贵的人,越得懂得尊重人。尊重人,也会因美德,让尊贵的人名声得到传颂。 10.文侯谓李克。这段话,提出了识人五法。看一个人,看他日常、有钱,没钱,有权,没权的时候,会做什么。 在我往期的《识人六法》中,有细谈,欢迎查看。 11.起之为将,与士卒最下者同衣食。这段话,吴起的案例,告诉领导者,想要得到别人卖命,必须能得到他们的心。 如果对更多内容感兴趣,欢迎关注微信公众号: 王牧信读通鉴 12.三月,盗杀韩相侠累。这段话,刺客聂政的故事。告诉我们,你尊重一个人的父母,或者他重视的人,那你就能曲线得到他的好感。 13.武侯浮西河而下。这个故事告诉我们,即使占据地理优势,但是如果不能施行仁政,那本国的人也会变成敌人。 14.子思言苟变于卫侯。这个故事,告诉领导者,在选用人才的时候,得取舍。人无完人,你要用他的长处。 15.卫侯言计非是。这两段话,警告领导者,如果领导者自以为是,下属和自己说话一致就有好处,和自己说话违背就有坏处,等待自己的是衰弱。 如果对更多内容感兴趣,欢迎关注微信公众号: 王牧信读通鉴 16.齐威王召即墨大夫。这个故事,告诉领导者,对于身边人说的话,需要考察。每个人都夸奖,未必做得好,可能他讨好了每个人。每个人都诋毁,未必做得差,可能他没讨好别人。 补充一张通鉴版本选择的参考图