中世纪的衰落的读后感大全

《中世纪的衰落》是一本由[荷兰]约翰·赫伊津哈著作,中国美术学院出版社出版的平装图书,本书定价:28.50,页数:393,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中世纪的衰落》精选点评:

●节本,又翻译先天不足,听说另外出了全本。

●2015.07.01—2015.07.06

●值得看

●骑士.爱情.死亡观念.宗教的具体化,诗意的语言,材料充实。需要再读理清思绪

●只是翻译的不一样,还是中世纪的秋天好一点。

●赋格曲 仿效imitation 维庸 玫瑰传奇

●若放在中世纪,堂吉诃德会是一个好骑士。用文艺复兴以后的眼光去看一个中世纪的人,就像用现代的眼光去批判晚清政府放弃治外法权一样,以后世的标准要求前人。中世纪虽然暴烈、颓废、虚荣,但是并非一无是处,毕竟文艺复兴是自中世纪时期孕育而来的。中世纪没有后世想象的黑暗,也有田园牧歌的生活。

●据悉,用的是节本,删掉了所有的参考文献和作者原注

●行文很美……有些人名流派名译错,不过都能明白。

●伍尔夫谈自我意识过剩(大概)的小说常陷入一种境地,即越压抑就越强烈地表达我爱我恨我受苦的此类断言,看这本书中的中世纪人,感觉活法也是如此。偏北方的中世纪,赫伊津哈用对理想世界的追求联系起中世纪与文艺复兴,更指出文艺复兴所倡导的新并非前无古人,从中世纪中的骑士制度与牧羊人式的生活就是此类的发端。看得不仔细还需再读。

《中世纪的衰落》读后感(一):两个比较明显的翻译问题

翻译不是很好,首先注释没有多少,这对于一个介绍完全异质文化的书可不是一个好习惯。

明显的翻译错误我看到有两条:一个是把Joan of Arc翻译成阿克的约安,而不是更常见的贞德。

如果说这个错误无关大局的话,那么另一个错误就不能容忍了。另一个是把realism给翻译成了现实主义,而不是准确的实在论。这使得很多地方压根就不知所云。

《中世纪的衰落》读后感(二):翻译特别惨烈

中美本,只看了13页

几处比较大的问题如下(1、2下方附《中世纪的秋天》相应部分对比)

1、“The Waning of the Middle Age"原文:

“During the Burgundian terror in Paris in 1411, one of the victims, Messire Mansart du Bois, being requested by the hangman, according to custom, to forgive him, is not only ready to do so with all his heart, but begs the executioner to embrace him.'There was a great multitude of people, who nearly all wept hot tears.'”

《中世纪的衰落》读后感(三):血腥中的玫瑰

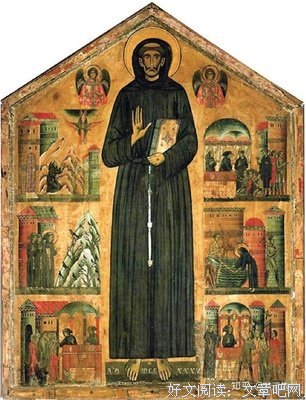

花了一整天看完这本书,此书再版时又名中世纪的秋天,据说有配图,看起来应该不会那么枯燥。中世纪以先是英雄辈出的罗马时代,以后是光辉灿烂的文艺复兴和大航海时代,中世纪更多的像一个尴尬的过渡,又被称为黑暗时代,但真的认真去故纸堆中发掘,你会发现更多有意思的细节。作者很博学,通篇旁征博引,所有的框架都用无数的实例去举证,那个模糊的中世纪在书中变得饱满而生动。也许过去我只看到了宗教迫害,但没有看到他们极端情绪的可能,不间断的节庆游行,对观看死刑的推崇膜拜,这都发生在同一批人身上;也许过去我只看到了骑士精神,却没有看到植根于文学的粗鄙低下与礼仪中的拘礼做作,这也发生在同一批人身上。如果细心去发掘,你会着迷于那个时代的矛盾性、单纯、炽烈,它并不黑暗,它只是我们的过去而已,发生在那个时代的故事,其实现在仍在发生。

书摘如下:“一切事物在他们看来是如此泾渭分明,并都被赋予隆重礼仪,这给他们每天的生活带来热情与兴奋,也带来了失望与欢乐、残酷与善意间的矛盾,这就是典型的中世纪生活的特点。

中世纪历史的每一页都证实人们对王侯自发而强烈的忠心和崇拜。

在中世纪,酷刑和同情心交替出现。一方面,人们深深同情病人、穷人与神志不清的人,这一点有些类似现代俄国文学中描写的那样;另一方面,他们受到难以置信的酷刑折磨。

生活是如此复杂,混合着血腥与玫瑰。人们徘徊于地狱的恐惧与纯真的欢乐之间,徘徊于残酷与温柔之间,徘徊于苦行与享乐之间,徘徊于仇恨与善良之间。而这一切都走向极端。

人们大都认为,从西方大分裂开始直到十四纪末,没有一个人有幸升入天堂。”

《中世纪的衰落》读后感(四):中世纪晚期文化的对立

《中世纪的衰落》是著名荷兰历史学家赫伊津哈的著作。原著是荷兰语,有两个中译本,分别译自两本不同的英译本。第一本是1997年中国美术学院出版社出版的《中世纪的衰落》,译自The Waning of the Middle Ages,这本书由赫伊津哈的同事和朋友弗里兹•霍普曼翻译,但是在翻译中进行了大量的删选和修改,“损害了原著” 。另一本是2008年广西师范大学出版社的《中世纪的秋天》,这本书译自英文全译本The Autumn of the Middle Ages,相对来说更加忠实与原著。但是两者的中文翻译也存在差异,相比之下,《中世纪的衰落》更加符合中文的阅读习惯。综合之下,选择《中世纪的衰落》进行阅读。

《中世纪的衰落》和传统的史学著作不同,没有堆砌的历史事件,没有大量的官方资料,而是参考了大量文学作品、诗歌、绘画等艺术形式,并在此基础上分析欧洲中世纪末期的生活、思想和艺术。正如作者赫伊津哈在荷兰文版序言中所言,“本书试图审视14世纪和15世纪,不是把这个时期当作宣告文艺复兴来临的时期,而是把它当作中世纪的末期,当作中世纪思想生命历程的最后阶段,当作一株硕果满枝、充分成熟、发育完全的果树。” 因此,本书并没有集中笔墨表现文艺复兴是如何萌芽,而是为我们展现了欧洲中世纪晚期的一副多彩生活画卷。在这幅画卷中,无论是生活,还是思想、艺术,都充满着对立。

生活方面,欧洲中世纪晚期,社会上笼罩着悲观主义的氛围,但同时人们的生活方式又充满激情。无处不在的悲观情绪体现在当时的编年史、诗歌、布道文甚至法律文件中,人们抱怨生活中各种琐碎难题,恐惧生老病死,对世界也充满着悲观情绪。(这很有可能和黑死病带来的死亡与萧条有关。)在这样残酷的现实面前,人们开始向往美好的理想生活,摆在面前的有三条路:摒弃世界、改变世界、梦想之路。在基督教信仰深入人心的背景下,人们更多选择第三条路,“只须用梦幻来粉饰生活,只须在理想、和谐的幻觉中寻求遗忘” 。在当时悲惨的社会背景下,荣誉和富贵显得格外引人注目,为此,人们付出了极大的热情和努力。他们对痛苦和欢乐特别敏感,并且通过各式各样的仪式表达出来。游行和死刑就是其中极端的两个代表。游行的目的各种各样,频繁的游行,给人们带来持续的兴奋;而死刑则带来一种残酷的兴奋,使人们获得了一种 “残酷的兴奋及粗野的同情心” 。而巡回传教士的布道仪式更是受到人们的热切欢迎,人们还用集体哀悼表达灾难,也会因政治的严肃性而伤心落泪。这些都是极富感情色彩的公众活动无一不在证明中世纪的人们极易受刺激。他们的生活充满感性认识,还带有些神话色彩,人们的政治观点来自于《旧约》和文学作品,国王对应为数不多的几个文学形象。王侯的生活也充满着激情和冲动,这种情绪被尊严和权势意识强化后,反映到国家的政策上,维护尊严和复仇常常成为对外政策的出发点。

《中世纪的衰落》读后感(五):充满神圣感的时代

每一个时代,都有它独特的精神风貌。这种精神风貌就体现在人们有意识或无意识表现出来的性格气质与人们普遍的生活风格当中。我们把一个时代的这样一种独特的精神风貌称为一个时代的时代精神。时代精神是一个时代的身份依据,是它相区别于其他时代的个性。把握住一个时代的时代精神,便把握住了理解一个时代的关键。

从西罗马帝国灭亡(公元5世纪)至16世纪初文艺复兴的鼎盛时期,这段长达十一个世纪的欧洲历史被称为“中世纪”。人们很容易把这段漫长的历史与宗教,与一种独特的气质——神圣性——联系起来。这种联想是非常合理的,也只有把握住这种关联,才能够真正理解中世纪。在那个时代,宗教左右着人们生活的方方面面,至高无上的上帝就如同每天升起的太阳一样“影响”着人们的日常生活。这种宗教氛围培育出了中世纪独特的精神风貌,使得中世纪欧洲的土地上呈现着一股色彩鲜明的特征——神圣性。确实,那是一个信仰的时代,一个充满着神圣感的时代。尽管当时生活常常是艰辛困苦的,但人们在对神圣的敬仰和对彼岸的期待中度过每一个昼夜,满怀着一种令人羡慕的乐观情绪,在种种馨香的神的节日里沐浴着神圣的光芒。

中世纪之为中世纪并不是一个任意划定的历史阶段,是这段欧洲历史的精神特质,使得它与其他时代区别开来。这个使得中世纪区别于其他时代的特质,便是中世纪精神。这个精神的核心正如我们前面所透露的——是信仰,是神圣性。诺瓦利斯1799年在《基督世界或欧洲》中满怀着激情说道:“人类曾经有过光辉美妙的时代,那时欧洲是一个基督教的国度,那时有一个基督世界安居于这块按人性塑造的大陆上;” 诺瓦利斯生活在一个风起云涌的匆忙的步伐正渐渐远离中世纪的时代。如同荷尔德林被古希腊诸神的世界所陶醉,诺瓦利斯深深地被中世纪基督教世界所吸引。他体会到中世纪基督世界中所蕴藏着的一种令人起敬的美好的精神,正是这种对中世纪精神的领悟,使得他如获圣灵的启示而写下了激情昂扬的《基督世界或欧洲》。尽管诺瓦利斯对那个梦想般的基督世界的描绘与真实历史并不那么相符,但他所把握到的那种中世纪的精神,却是非常恰当的。这个精神就是当人们欢欣地围绕在上帝的教堂周围,沉浸于庄严崇高的圣乐之中时所体验到的——神圣性。

与古希腊的多神崇拜不同,中世纪欧洲人们信仰的基督教是一神教。人们向唯一一个万能永在的完美存在者祈祷,而不是与多个超越人类的高级物种(诸神)讨价还价。在古希腊诸神的神话中,充满了诸神之间的争吵与斗争,而不同的神也各各个性不同。这样一种诸神世界与世俗社会的特点很类似,虽仍然充满着神圣感,却也参杂了许多世俗的味道而使其严肃性大为逊色。而基督教这样的一神教更能给人一种严肃神圣的感受。因为这样一种信仰更超脱于世俗而象征着不可接近的彼岸。中世纪的整个历史便是在这样一种一神信仰中前进的。这种一神信仰便成了中世纪精神中神圣感最为重要的来源。这种神圣感便是中世纪精神突出的特点。当然,我并没有断言多神崇拜与一神崇拜孰优孰劣,只是说出各自的特点而已。古希腊活泼的诸神世界自有其优越的地方,这一点,荷尔德林最为清楚了。

对上帝的一神崇拜是基督教的根本,同样,主宰中世纪的基督教也使得这种一神崇拜造就了中世纪精神的核心。这种神圣感通过象征性渗入进人们生活的每个细节。培养了那个时代人们的生活气质,并构成了人们对生活和自我所作的解释的基础。说神圣感是中世纪人们精神的基石与看世界的眼镜并没有丝毫夸张。“对生活在五百年前的人们来说,他们对一切事物的看法比我们要泾渭分明得多。痛苦与欢乐、忧患与幸福的差别是十分明显的。一切经历过的事情在他们心目中只意味着直接、绝对的欢乐与痛苦。每一件事情、每一个活动都通过庄严堂皇的形式来表达,并形成严肃的仪式。这些仪式并不局限在生死婚嫁这些已经神话的人生大事,其他诸如旅行、任务、访问等小事亦同样有着一整套完整的礼仪:祝福仪式、庆祝仪式及其他必须程序。” 从这段描述中,我们可以看到中世纪的人们不像现代人那样完全沉沦于世俗生活中,在他们心中有一个超越于世俗生活的神圣世界。世俗生活中的一切活动通过象征意义与那个神圣世界联系了起来。每一个活动都有着相应的神性的超越的解释。生活不再仅仅只是单调封闭的生活,而带有了某种浪漫主义的诗意。就像沉醉于通灵当中的祭司,人们感到生活中的每一个举动都有着神圣的意义,都与另一个超越世界有着紧密的关联。

通过信仰,通过践行爱与宽恕,人们的生活获得神圣感。整个大地上洋溢着一种浪漫主义的宗教情怀。在向着彼岸世界,徐行于忏悔与救赎的道路上,人与宇宙万物,与神性达到了和谐。人的理性与非理性也在对上帝的虔诚崇拜中得到统一。人的现世生命的意义也在这种神圣性中得到解决。我们可以说,这种神圣性构造了中世纪人们一种非常独特的生活风格与观看世界的独特模式。

这种神圣感,自遥远的原始社会以来,便开始萌芽。在宗教气氛浓厚的中世纪更是得到了极致的发挥。对于丧失神圣感的现代生活,中世纪精神具有非常重要的借鉴价值。因为中世纪能提供给现代生活神圣性的典范,使现代人找回久违的神圣感,找回超越于世俗生活本身的东西。人的生活毕竟不同于石头的生活。人有灵魂,有灵性,有着不断超越自身的本能与需求。只有在这种不断超越,不断向着更神圣的目标前进时,我们才能感受到生命的活力,感受到存在的意义。所以,对于迷失于世俗当中的现代生活而言,中世纪的神圣精神是一个不容忽视的典范。