达尔文的黑匣子读后感100字

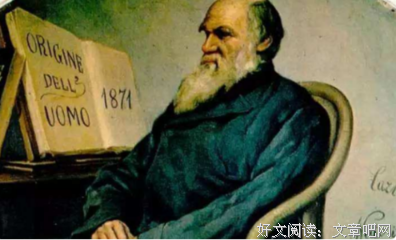

《达尔文的黑匣子》是一本由(美)迈克尔・J・贝希著作,中央编译出版社出版的平装图书,本书定价:29.00元,页数:352,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《达尔文的黑匣子》精选点评:

●作为文科生,读本书仿佛对封闭思维的一种突破,受益匪浅

●渐进?我看不出足够的理由

●使我至今对进化论持保留态度,发自内心的

●对于了解世界,探索未知,突破权威挺有启发作用的。读的时候,具体生化细节有所跳过。

●雄辩的反进化论的科普书

●看了一遍,可惜读不懂,无休止的争论不能带来普世性的意义,相信真理只有一个。

●这是本生物化学入门纯理论论述和分析的科教书 ,极少案例,读起来感觉晦涩、且相当枯燥,它揭示了自然选择的规律和秘密,想必只有逻辑思维特别理性的人可以看得下去吧

●上帝创造了太阳,魔鬼创造了灼伤;上帝创造了爱情,魔鬼创造了婚姻;上帝创造了一位经济学家,魔鬼陷入了沉思。第二天,魔鬼创造了另一位经济学家。拿破仑指出,宁可要一位平庸的将军带领一支军队,也不要两位天才同时领导一支军队。一个人赚的钱12.5%来自知识,87.5%来自关系。“不要为打翻的牛奶哭泣”,大人物之所以高大,是因为你自己跪着。

●翻译很差,又毁了一本好书。

●还不错,但是稍有些枯燥

《达尔文的黑匣子》读后感(一):何来挑战?

虽然不迷信进化论,但此书的标题和推介语着实太唬人。

什么“生化理论对进化论的挑战”?出版商太能吹了。

如果光作为一本中等程度的生物、生理教科书,那还是挺及格的。如果书的标题正正经经地叫作《生物设计论》,要我给它五星也不过分。

但它偏要硬扯到进化论头上,标题写上“达尔文”,副标写上“对进化论的挑战”,未免太夜郎自大了。

为了“进化论”三个字而买的这书,不想书中不足10%内容是认真联系到进化论的。并且对进化论的引用都非常生硬,像补丁似的硬贴到书中各处。

不给它一星,只看在它还科普得挺平实,例子挺生动。

《达尔文的黑匣子》读后感(二):必须正视达尔文进化论只是一个理论假想

必须正视达尔文进化论只是一个理论假想,正如马克思的共产主义设想一样。他们提出这些理论,都是有待后人去证明的,而不是不能质疑的真理。

也许这本书不够专业,不够严谨,甚至有的地方确实太情绪化,不断重复同样的对进化论的近乎孩子气的批评和对设计论的不节制的颂扬,但毕竟这本书很尖锐的提出了一个问题:进化论如何在分子生物水平上解释变化的机制和原因?随着人类对微观世界的认识深化和研究手段的进步,使得我们对世界的复杂性越来越感到焦头烂额。量子物理对牛顿物理的挑战不就足以让我们在面对世界的复杂性时更谨慎更谦卑一些吗?而生命化学的发展,也展示出了一个远远超乎我们想象的复杂精妙世界。书里提出的细胞鞭毛、血凝系统、防疫系统等等例子,并不是一句“进化出来的”就可以解释。一只鸟的羽毛颜色变黑变灰跟一只鸟变成了爬行动物根本不是同一个意义上的变化,必须谨慎地去解释变化的机制,或许由此才能越来越接近生命起源的原因。

保持好奇,保持敬畏。

《达尔文的黑匣子》读后感(三):赵刚:《达尔文的黑匣子》读书报告

赵刚:《达尔文的黑匣子》读书报告

摘要:

如果达尔文主义者对这本重要著作的反应是忽略,歪曲,或

者嘲笑的话,则只是给现在对达尔文主义只是一个理想化,而不

是一个科学性的理论的广泛怀疑提供证据而已。如果他们能够回

答Behe的问题的话,这将是支持达尔文主义的重要证据。

全文:

《达尔文的黑匣子》读后感(四):智能设计?现在我们有很多证据来反驳它了

本书甫一出版,轰动一时,的确,作为一个学生物的人,我也曾怀疑,如此复杂而美妙的生物机制,真的是进化出来的?

在20年前,很多实验没有完成之前,就算是科学家这么想也不奇怪。

但是,现在,我们有很多证据来反驳智能设计了。

比如:

眼睛的进化:

人人上丰富的相册:

虽然达尔文的进化论现在看来纰漏百出,但不妨碍该理论成为现代生物的一块坚硬基石。

所以,这本书或许对科学家们加速探索进化路径起到一定的激将作用,但谁若是现在还抱着智能设计的idea到处宣讲,那实在滑天下之大稽了。

《达尔文的黑匣子》读后感(五):设计论与进化论的争论——《达尔文的黑匣子》读书笔记

如果人体这样复杂的结构确实能够按照进化顺序一点点地回溯到过去——从人到无脊椎动物到单细胞生物到无机物,那么达尔文的进化论无疑是正确的。但是问题在于:回溯的链条在中间断裂。

就像捕鼠夹不管再怎么简单都必须具备底板、弹簧、钩子和夹子四种部件,而不会有更简化版一样;如果人体的某些精巧的器官——比如眼睛——本身具有无法降低的复杂性,而它的前身绝无可能通过一步变异改变所有必须改变的结构;或者如果计算出来经过变异进化出人所必须的时间远高于地球出现生物的年限;那么是不是就可以说,达尔文的渐进式进化有着无法解释的漏洞呢?

中世纪的人相信小虫起源于垃圾堆,而我们如今则认为生物起源于海水,但是很多年以后回头来看,谁能够保证我们不是在重复过去的笑谈呢。而分析种种精巧的生物结构,解释它们的不可简化性,这就是智能设计者的论据。

或者,还有另外一种可能。也许因为人类一直是从己身出发来观察世界,所以才有所谓精巧和粗拙之分,而只因人类的知识体系更多的是来自于在自己能够认识和经常思考的事物,所以那些对人类有用的事物才在人类眼中精彩绝伦。

反对设计论的休谟说,(如果这个世界是被设计的,)那么用高级标准来衡量,这个世界是缺陷、不完美的,使某个幼稚神灵的粗浅尝试,然后由于对其成果的感到羞耻而抛弃了它。然而,设计论者则说,就如山上的石像也会日久磨损一样,今天的人们未必能够轻易地看到设计的本来面目,更何况如果设计者有意将设计的痕迹掩去,那么我们将无从发现。

于是争论还在继续,一切留待发现。

《达尔文的黑匣子——生化理论对进化论的挑战》 [美]迈克尔.J.贝希著 邢锡范译 中央编译出版社

参考资料:

《智能设计论:一具行走的僵尸》 方舟子