克里斯托弗和他的同类的读后感大全

《克里斯托弗和他的同类》是一本由[美] 克里斯托弗·伊舍伍德著作,上海译文出版社出版的平装图书,本书定价:79.00,页数:388,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

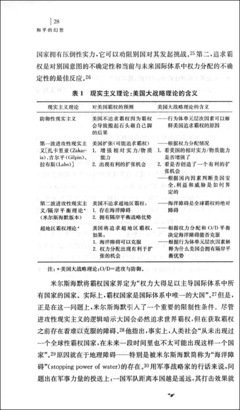

《克里斯托弗和他的同类》读后感(一):克里斯托弗和他的同类

.是一篇硕士论文。中学生习得性无助感及其与学业自我效能父母教养方式的关系 (作者:赵莉莉 学位授予单位:河南大学 学位名称:硕士 学位年度:2010 ) 2 是一本书 书名: 《体育心理学》 作者: 商虹 在学校的数据库就能搜到。都是中国的学术文献,虽然理论可能不是前沿的,但是很实用,很符合本土的情况

《克里斯托弗和他的同类》读后感(二):克里斯托弗和他的同类:同性恋们的战斗宣言

克里斯托弗•伊舍伍德,他绝对是一个特殊的存在。他用自己在写作,通过自己的故事就构成了他小说的全部。而他细腻优美的文笔极及其对人性的深刻剖析让他成为“最美英文作家”。而他同性恋的身份,加上欧战的整个社会背景,让他的小说也有着极其尖锐的社会意义。 《克里斯托弗和他的同类》讲述了他从一九二九年到达柏林至一九三九年离开德国去往美国整个十年的故事。在这里,他同性恋的身份得以彰显,再也不用偷偷摸摸;在这里,他认识了奥登,成为一生的挚友;在这里,他和工人男孩海因茨陷入爱河,但又不得不分开;在这里,他和毛姆、福特斯、伍尔夫等一群志同道合的朋友交友,混迹于文学圈,电影圈。他最终成为文学上的克里斯托弗,电影中的克里斯托弗,一切都起点就在这里。

克里斯托弗在1929年,离开父母,离开了压抑的英国,来到了柏林,克里斯托弗得到了个性的解放,再也不要压抑自己的本性,“柏林就意味着男孩子”。奥登带领着他混入同性恋酒吧“惬意角落”,在这里他获得的角色认同。最为“少数派”,最为叛道者,他把对于同性的爱恋也作为自己特立独行的一部分。即使能接受异性恋,也许还可以通过结婚生子来掩盖同性恋的本质,但克里斯托弗却不屑于如此,“即便我的本性和他们的一样,我也应该以这种或那种方式反抗他们。假如男孩子不存在,我也必须把他们创造出来。”他为同性恋向整个世界发声了。但现实是残酷的,社会还没有能完全接受同性恋的程度,之前的英国不行,之后的德国也不行。纳粹上台之后,对同性恋的态度极为严苛,而克里斯托弗的情人海因茨因为身份有问题,无法在德国继续待下去,两个人只能不断在欧洲辗转逃离。但最终海因茨也没有逃离被迫回到德国的命运,在整个社会的大环境下,个人是无法与整个国家抗衡的。克里斯托弗个人的反叛没能成功,在整个纳粹的统治下,自由的气息越来越稀薄,最终,他只能逃离,去往更加自由的美国。就像他曾经逃离英国来的柏林一样,美国将是他最终成就自己的理想家园。

但这德国的经历,却成为他生命中不可缺少的素材,从他生命中经历过的人后来都成为他小说的素材,不但包括爱的人海因茨,朋友奥登,著名的作家,电影人,就连一些普通人,也都成为他后来小说的养料。普普通通的房东、邻居,都在克里斯托弗的小说中占用一席之地。 克里斯托弗小说的语言是平实的,甚至可以说他的小说是琐碎的,没有极为聚焦的故事情节,就是以大广角的记录者自己的生活,记录者自己的思想,但也正是这些见闻、这些思想成就了克里斯托弗,让他成为他现在的这个样子。

《克里斯托弗和他的同类》也是一样的以时间顺序记录着他这十年的经历,看似琐碎的叙事风格,但这也是不平凡的叙事风格,生活就是以小见大,从细微处还原生活的本质。《克里斯托弗和他的同类》是这样,《追意似水年华》是这样的,《红楼梦》也是这样的,但谁又能说他们不是伟大的作品呢。

《克里斯托弗和他的同类》读后感(三):情是迷迭香——读《克里斯托弗和他的同类》

本书讲二战前夕,叛逆的英国上流社会主角去德国和工人阶级的男子同居的事。有浓厚的回忆录风格。从欣赏小说的角度,本书不属于开篇就描写扣人心弦的场景,抓牢读者眼球的那一种。整部作品像一幅巨大的画布,作者以时间为轴,在画布上潦草勾勒出一个又一个人物的剪影。本书的前半部分类似于人物群像的叠加,出场人物在画布上挨挨挤挤,作者精妙的比喻给每位笔下人物都刷上了富有个性的鲜明色彩,凸显出各自的特点。

作者以照相机自喻,冷静地观察,客观地描绘,连自己也不放过。通过一次次心理剖析的冷嘲,将自己并不完美高尚的人格展示在读者面前。照相机自拍出了作者的文艺才华与叛逆精神,也并未刻意掩饰某些时刻冷酷、自私的缺点。作者笔下描绘的自我,绝非完人。展示自己的阴暗面需要勇气,作者显然并不缺乏这样的勇气,或者对此并不介意。

本书也具有游记的特质。主角浪迹各地,每到一地就描绘一番当地风景,为人物群像的画布增添了莫奈式印象派风格的背景。莫雷阿岛“狂野壮阔的天际线如同一个权威的著名标志,保证这里是最令人向往的陆地”;香港是“维多利亚殖民时期的堡垒里各种建筑风格的碰撞”;中日风格的对比是“这个小镇的心理氛围似乎是斯堪的纳维 亚式的;它看起来是那么悲伤、单调、干净。公园里的神社让他联想起市政办公室。他怀念中国那种艳俗的、脏兮兮的生动气息。这里就是长崎,距离原子弹爆炸还有七年。”美国则是“炎热而破败的大草原卷起团团尘土,像要把自己刮走。餐车里食品的价格让他们震惊。天黑后,他们穿过芝加哥,希望能看到一些黑帮匪徒,却只看到一家为他们的葬礼供应花圈的花店”。

主角是男同,但也完全可以切换成异性恋。只不过在两个群体之间,他选择了少数派,作为一种反抗方式。国外男同身份的作者写男同,与国内女作者写想像中的男同很不一样。全书文风冷静克制,语言简洁,比喻生动,通篇只是淡然叙述自己的生活,没有不可描述的情节,似乎性只是为友情增加了一个维度,是生活里锦上添花的一个令人愉悦的部分。主角除了和德国无产者海因茨发展出了一段稳定长久的亲密关系以外,和其他人也发生过关系,但都是松散的,字里行间透着一种随性而为的气息,并不像言情小说里一样爱到死去活来。

作者的艺术创作过程与游历和性同在。他每到一个地方都不停地创作,坚持记大量的日记积累背景素材,本书就像是撷取日记素材连缀而成。本书具有时代性,在日常描写中不时穿插一段时政,仿佛画布背景上远处天空灰蒙蒙的雷雨云。作者1929年(25岁)前往柏林待了四年,恰好见证了纳粹在德国的兴起。战争的阴云在欧洲上空渐渐聚拢,纳粹取得了德国政权,盖世太保横行,德国平民被征召入伍。“克里斯托弗开始产生轻微的幻觉。大半夜里,他似乎听到有几辆重型车在房子前停下。他突然在墙纸里发现了纳粹符号。他让自己相信,房间里所有的东西无论表面颜色如何,本质上都是棕色的。纳粹棕。”从主角试图帮助海因茨逃避纳粹的征兵令开始,情节渐渐进入高潮。两个相恋之人隔了一条国境线,爱别离,求不得,感情敌不过分离的宿命。海因茨被捕入狱,被迫服劳役、兵役,成为纳粹冰冷的国家机器的一分子。二人各有祖国,两个国家彼此为敌。这段极具悲剧色彩的人生,很可以成为由贵香织里或韩露的一段少年漫画。“接着,克里斯托弗上了自己的火车。车厢有一半是空的,隔间里只有他一人。列车穿过茂密的树林,靠近比利时边境。没有护照的兔子四处蹦跳,没有签证的鸟儿飞来飞去,甚至不知道自己在哪个国家。它们越境进入比利时,然后返回,觉得两边的草地和树木没什么不同。”

本书封面是美国画家安东尼·卡德希(Anthony Cudahy)的画作,与内容十分合衬。两名偎在一起的年轻男子,面目模糊,动作却亲昵暧昧,仿佛在低声交谈。其中一名男子手上拿着一枝半凋的黑色花朵,花茎缠绕过他的中指,如同一枚订婚戒指。暖黄的色调传递了热烈的感情,造型又充满了私密性,似乎二人正处在自己的一方小天地里。同性之间的爱恋,虽然属于少数群体,但并不比异性间的爱恋更难。恋情本是皮囊之下灵魂的吸引,仿佛正负磁极的相遇。与那个对的人目光相接处擦出的火星,迅速蔓延成燎原之火,煎熬着,也温暖着彼此的灵魂。

本书还附有美国剧作家、小说家和散文家戈尔·维达尔写的前言,对作者的介绍值得一看。

《克里斯托弗和他的同类》读后感(四):克里斯托弗的勇与怕

“我的意愿是按照自己的本性生活,找一个地方可以让我做我自己……但我要承认一点——即便我的本性和他们的一样,我也应该以这种或那种方式反抗他们。假如男孩们不存在,我也必须把他们创造出来。”

这是克里斯托弗的同性恋者宣言。

说完这段话不久,他就离开呆板无趣的英国,再次前往德国柏林,因为“柏林意味着男孩子”。

在那里,好友奥登带他去了同性恋酒吧“惬意角落”。这两个人很神奇,在世界上任何地方都能找到这样的“惬意角落”。1938年他俩来到中国,在那个年代的上海都能去到有小伙子色情服务的澡堂子。

英剧《克里斯托弗及同党》剧照在柏林,克里斯托弗认识了海因茨。之后的绝大部分时间都是他带着海因茨四处游历,其实是四处躲藏。当希特勒上台执政,曾经带给克里斯托弗美好的柏林变得可怕。他努力不想让纳粹将海因茨抓回去判罪和服役。

曾经柏林给了他一个爱人,现在要收走了。

克里斯托弗开始害怕。第一次流露出这样的情绪是1934年1月5日海因茨来英国,结果被海关扣住。工作人员拿着克里斯托弗写给海因茨的信,对克里斯托弗说:“这封信像是一个男人写给他相好的。”

后来同去的奥登说,他一看到那个人就知道事情不好,“因为他也是我们这种人”。

这个人也敏锐地嗅出了同类,然后,拆散了他们。

克里斯托弗和奥登直到1936年在葡萄牙,作家詹姆斯·斯特恩的妻子塔尼娅提出海因茨应该去德国领事馆明确询问:如果拒绝征兵令会有什么后果?克里斯托弗才扪心自问为什么不愿意陪海因茨去?是因为害怕。当年英国哈维奇港海关的事情令他至今心有余悸。“他害怕被问及他与海因茨的关系,害怕失去勇气,害怕陷入无力的愤怒……”

为此,他还拒绝了托马斯·曼女儿埃丽卡·曼的假结婚请求。埃丽卡是因为纳粹要取消她的德国国籍,必须和英国人结婚来取得英国国籍。克里斯托弗对于这件事情“感到荣幸、激动、好玩”,但是他害怕做,害怕海因茨会在随后的报道中曝光,“被纳粹视为其敌人的丈夫的走狗”。最终这项“殊荣”只能落到了他朋友奥登身上。

克里斯托弗一度害怕到了神经质的地步,时刻担心纳粹会来绑架海因茨,他在日记中写道:“每次门铃一响,我们都吓得魂不附体。”

克里斯托弗和写《101只斑点狗》的英国女作家多迪·史密斯夫妇然后他精神上的压力无处释放,只能迁怒于自己的母亲。克里斯托弗承认:“内心深处,他对凯瑟琳有一种施虐倾向。”他说,“她对待海因茨的态度如此居高临下,作为惩罚,让她承受一点儿焦虑和尴尬又何妨。”

互害就这样产生了,并且日益严重,恶性循环。

另一个严重的后果是他不愿意面对现实,或者说不愿意面对旁人的道德恶意,“他拒绝承认他者真的憎恨通奸、同性恋和他们所谴责的任何罪行。他认为凯瑟琳只是个势利眼。”这一方面是自欺欺人,眼不见心不烦,一方面是为别人开脱,其实说到底还是为自己开脱。

但同时,当他需要直面问题的时候,克里斯托弗倒也并不退缩,并不躲闪。当异性恋者以高人一等的口吻询问他海因茨,他会说:“哦,我觉得应该和你对琴恩(该人的太太)的感觉很像吧。”正面坦荡,反而让对方无话可说。

可惜最终克里斯托弗找人、花钱,各种办法用尽,还是没能免除海因茨被纳粹逮捕。

在海因茨的罪行中,不可避免地涉及了同性性行为。对此,律师为了让他罪行降到最轻,说海因茨和克里斯托弗是“互相手淫上瘾”。克里斯托弗写道:“在敌人面前,这就是他们爱情的名字!”

很显然,在那个年代,同性恋不是爱情,而是一种犯罪。E.M.福斯特写完同性题材小说《莫瑞斯》,只敢拿给身边人比如克里斯托弗看,然后要求在自己死后才发表。所以“海因茨很容易被判在集中营里无限期监禁,就和许多同性恋者一样”“他们的食物比其他囚犯更少,工作比其他囚犯更多。有成千上万的同性恋者因此死亡。”

不过幸运的是海因茨没有死,至少活了下来。他能活着,已经是克里斯托弗最后的宽慰。

《克里斯托弗及同党》剧照因为海因茨,克里斯托弗曾经认真思考过自己与纳粹的关系——

如果自己有一个按钮,一按就能将一支纳粹军队炸飞……只有海因茨可以例外。

克里斯托弗想:“假如我知道海因茨本人因为怯懦或道德上受到感染,已变得跟其他人一样坏,并且参与了其他人所有的罪行呢?我会按下按钮吗?”克里斯托弗毫不犹豫地表示:不会!

那如果海因茨在行动中阵亡了,按下去死的就都是别的纳粹了,要按吗?

克里斯托弗的答案还是不按。

“一旦我因为海因茨而拒绝按下按钮,我就再也无法按下去了。因为这支军队里的每一个人都可能是某人的海因茨……”

这,就是克里斯托弗的勇与怕。

大卫·霍克尼画作:克里斯托弗和他后来的恋人唐·贝查迪