奥斯维辛集中营的志愿者经典读后感有感

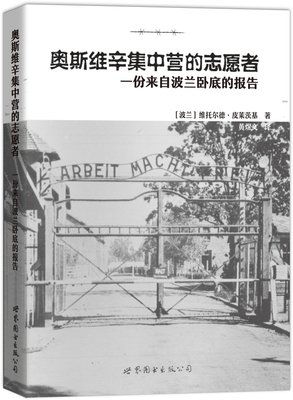

《奥斯维辛集中营的志愿者》是一本由[波兰]维托尔德·皮莱茨基著作,世界图书出版公司出版的平装图书,本书定价:42.00元,页数:248,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(一):哪怕世间充斥黑暗,也永远有善良之光星星点点,不熄不灭,希望永存。

一份波兰人视角的纳粹集中营报告,这本大概算是集中营报告里比较正能量的一本,作者和他的伙伴们通过智慧与技能与纳粹军官周旋,彼此互相信任帮助,所以生活还算较为能够忍受。

但也正是因为作者与其伙伴相对安全的生活对比,更加凸显了纳粹的残酷与无情,流水线式的死亡工厂,人已经失去了生而为人的自尊与价值,读来真的让人难过到窒息。

作者真的是英雄,英勇、冷静、机敏、克制,能够冒着生命危险进去奥斯维辛集中营去收集情报,并且在集中营内成立秘密组织,集结力量,甚至在某种程度上控制集中营运作,以保证自己同志的安全,可以说是完成了近乎不可能的壮举。他的伙伴们也都是一群正直、勇敢、善良的精神强大的伟大的战士,每一个人都用自己的意志力战胜了集中营内的邪恶与绝望。

作者的成功脱逃,不得不说除了他们本身的机智与缜密之外,更是归功于善良平民的帮助与支持,哪怕世间充斥黑暗,也永远有善良之光星星点点,不熄不灭,希望永存。

“你愈贴近事实,不做任何评论,那么你的描述就愈有价值。”

“集中营是性格的试炼场。”

“请代我向我的家人道别,如果可以,如果你还活着,请告诉他们,就算我死了,我也曾英勇奋战过……”

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(二):“然而,某天晚上,他停止继续活下去。”

维托尔德•皮莱茨基

4/12/2021摘录: p157: “真正可怕的不是他们的死亡,而是冷酷无情的手将我们的挚爱带离这个世界,从精神上打碎他们,将他们丢入另一个世界,那是任何人均无法轻易通过的地狱。” “他没有能力从如此整齐划一勇敢走向死亡的队伍中脱离!”

p162: “人需要亲自体验事物的相对性,才能了解我这里说的幸运是什么意思。” “然而,某天晚上,他停止继续活下去。” “优秀的人就在这里死亡,为了避免连累外界的人而丧失生命,但外头那些远比我们软弱的人竟然轻松地说我们瘦骨嶙峋。”

p166: “然而……小男孩的眼睛看着我们,那寻找亲人的眼神……一直困扰着我直至深夜……”

p255: “然而,如果可能的话,我倒是愿意以远大于打字机上的字体,写下我的所见所闻,让所有人看看,特别是让那些头发分得整整齐齐,但脑壳底下空无一物、只装着木屑的家伙看看,那些人显然应该感谢自己的母亲给自己生了一副好头骨,没让脑子里的木屑漏了出来:让他们有机会思考自己的人生,让他们能环顾四周,起而对抗虚妄、谎言和自利。这些弥天大谎如今正以狡狯的手法将自己美化成充满意义的事物,甚至让人误以为它们就是真实,是值得投入的伟大宗旨。”

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(三):勇敢者的告白

直接的面对困难和敌人,是一种勇敢的精神,在敌人背后,默默承受痛苦,也是一种勇敢。而后一种是更加伟大,更加深刻,也更加另人佩服的。

《奥斯维辛集中营的志愿者》这本书,讲述了波兰军官维托尔德为了帮助同胞,自愿前往集中营。他在集中营中待了三年,这期间,是一般人无法想象的痛苦,而主人公依靠自己本身强健的体能、聪明才智与意志力,还有拯救同胞的坚定的信仰,在里面组织了很多秘密活动,并通过技巧向外界传递情报。

后来,皮莱茨基从集中营中死里逃生,开始整理自己的经历,也就形成我们今天对这本书的记录。他在集中营里经历的世人难以想象的日子,他又是怎样一步步挺过来的?在这本书中,我们将找到答案。

志愿者是伟大的。这有具有了伟大的牺牲奉献的精神,才会放弃自由平静的生活,选择一种痛苦的生活方式,他不是傻,也没有什么自私的想法,只是一心一意想拯救更多的人。而事实上,他的行为,他的精神,确实感染了很多人,使人们相信,信念的力量,相信明天。

志愿者是深刻的。他的经历和他的品格深深打动着每一个读者,他对人类做出的贡献,也将载入史册,被人们所铭记。对于他经历的各种各样的痛苦,是我们今天享受幸福生活的人们所无法想象的,我们只有珍惜现在的生活,才能对得起活着的意义。

志愿者是另人佩服的。他放弃了很多本来属于他的东西,陷入了痛苦境地。就像书中形容的,我们误入了歧途,我的朋友,我们走上一条可怕的岔路。更糟的是,我们找不到适当的语言来形容它……我想说我们已经成了禽兽……然而,不,我们比禽兽还糟一大截!我们有数千人死在那儿……之后是数万人,数十万人。这种痛苦是一般人无法承受的,可他却自愿承担了起来。

让我们细细阅读《奥斯维辛集中营的志愿者》这本书,看看主人公都经历了什么。珍惜和平,珍惜生命。

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(四):愿再无奥斯维辛集中营

搜索了一下奥斯维辛集中营的相关资料,是德国在二战期间建造的1000多座集中营中最大的一座。1940年建立,1945年被苏联解放,五年的时间有超过400万的人在此遇害,平均每年有百万,被称作是死亡工厂。

远在欧洲大陆的集中营里发生了什么罪行,了解的不多,可是日本在我们祖国犯下的滔天罪行罄竹难书。南京大屠杀、细菌活体实验等等,看过这本《奥斯维辛集中营的志愿者》知道,罪恶是不分国界的,挑起战争的犯子,他们的共同点是毫无人性。在二战期间的集中营里,毒杀每天都在上演、囚犯遭受非人虐待。

没有人性的战争犯没有丝毫的羞耻感,他们在集中营里以杀人折磨囚犯为乐;被抓进去的人几乎没有活着走出来的,那里边上演着什么无人记载。囚禁者没有记载下自己的暴行、被囚禁者没有人能活着记下,那些真实的残暴的应该被铭记的历史,差点就要湮没在时光里。但就是有这样一个人,自动被抓到奥斯维辛集中营,凭借超人的耐力、智慧和意志力,潜伏三年的时光,用最真实的经历、最平白的记述写下奥斯维辛集中营内最真实的生活、最真实的内幕!

“你愈贴近事实,不做任何评价,那么你的描述就愈有价值。”最简单的描写,往往又是最能令人信服的。《奥斯维辛集中营的志愿者》,作者皮莱茨基“卧底”集中营三年,记载下营内生活,并形成报告带出,得以使集中营内的残暴灭绝人性呈现于人世。

初次进营,如果自称工人,在第一关盘问就会少受折磨,如果自称教授律师,就会被残暴对待甚至杀害:德国纳粹着故意杀害专业人士,杀害波兰人的方式从杀害知识分子开始。被告知被恐吓只能活六个星期,多活的时间是你偷来的,这是纳粹头子在用最快的方法搞崩溃你的心理防线。

书里记载有真实的毒杀、繁重的劳动、非人的折磨;也有在皮莱茨基的带领下成立的拯救小组的抵抗,团结众人的对抗。在书里,半个多世纪以前的集中营内的景象,就那么直白的呈现在我们的面前。不是第三方机构的报道&不是国家档案的解禁,是亲身经历的人的亲笔记录。看的是那段真实的历史,收到的是震撼的心灵感受。

愿以后再无集中营,愿世界和平,那段残暴的历史应该被铭记,来警惕后世不要重复。

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(五):《奥斯维辛集中营的志愿者》书摘/1945/波兰/维托尔德·皮莱茨基

1. 不是每个人都这样响应环境的压力。 集中营是性格的试炼场。 有些人跌进了道德泥淖。 有些人洁身自爱,坚守原则。 我们被锐利的工具雕琢着。它的刀刃划进我们的身体,令人疼痛不堪,但在我们的灵魂里,它却找到了耕耘的田地…… 每个人最终都会经历这段转变的过程。 就像翻过的土壤,有些已被犁进右方肥沃的田垄,而左方的土壤则必须等下一次才能克竟全功。 有时候,犁会跳过石子地,因此留下一些未翻动而不肥沃的土壤——一块无用贫瘠的土地…… 我们失去了所有的头衔。 身份、学历全留在集中营以外的世界…… 2. 奥斯维辛的惩罚分成几等: 最轻的惩罚是在长凳上挨打。通常是在全营点名时,在大家面前责罚。 “处罚区”准备妥当——一张长凳,上面有洞能让人把双手双脚伸进去趴着。 两名党卫军恶棍站在那里(通常是塞德勒,有时还有囚犯头子布鲁诺)。 犯人裸体接受惩罚,以免衣服损坏。 打的时候使用鞭子,有时则用粗棍子。 打了十几下之后,身体已经破皮。血喷了出来,接下来就像在打生肉一样。 这种惩罚我目睹了好几次。 有时要打50下,甚至75下。 有一次,惩罚居然达到100下,这个可怜的犯人打到90下时就断气了。 如果受害者还活着,他必须站起来,做几下蹲跳让血液流通,然后立正,说感谢这个公正的惩罚。 3. 集中营是自给自足的地方。 农作物自种;家畜(马、牛与猪)自养。 屠宰场将动物的肉转变成适合人类摄取之物。 离屠宰场不远的地方是火葬场,人类的肉在这里转变成灰烬,然后成为田地的肥料——这是人肉唯一的用处。 最好的室内工作是猪舍,用来喂猪的残羹剩饭远比厨房里准备给囚犯吃的东西来得丰富。 这些猪吃的是“超人”吃剩的东西。 受命运之神眷顾,得以担任养猪人的囚犯,可以吃到好的食物,只不过这是从他们受命照顾的猪口中抢来的。 4. 一种广泛的不诚实变得愈来愈明显。有一种毁灭性的因子正在发酵,不断地模糊真实与虚假的界线,这种现象已明显到众人皆知的地步。 真实变得极富弹性,可以无限延展,几乎任何事情都能披上真实的外衣,成为藏污纳垢的地方。 诚实与普遍的不诚实之间的界线,正点滴遭到侵蚀。 5. 如果可能的话,我倒是挺愿意以远大于打字机上的字体,写下我的所见所闻,让所有的人看看,特别是让那些头发分得整整齐齐,但脑壳底下空无一物、只装着木屑的家伙看看,这些人显然应该感谢自己的母亲给自己生了一副好头骨, 没让脑子里的木屑漏了出来:让他们有机会思考自己的人生,让他们能环顾四周,起而对抗虚妄、谎言与自利。这些弥天大谎如今正以狡狯的手法将自己美化成充满意义的事物,甚至让人误以为它们就是真实,是值得投人的伟大宗旨。

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(六):《奥斯维辛集中营的志愿者》:信仰,不惧生死

我从来没有想过有人敢进入奥斯维辛集中营当卧底。

警匪片中的卧底是很多的,这些场景也往往能看得人惊心动魄。但是,即便是战争年代深入敌营的卧底都比不上深入集中营的卧底来得艰难。

在我的印象中,奥斯维辛集中营就是一个杀人工厂,无论是相关的电影还是纪录片,无一不是把它描绘成一个血腥、杀戮的世界。在这里,说人命如草芥一点都不为过,任何一个举动或一句话都能轻易要人性命。

最为大家熟知的描述奥斯维辛集中营的电影应该就是《辛德勒名单》了。辛德勒在集中营办工厂,救下众多犹太人。但是辛德勒的本意只是赚钱,发展到后来救助犹太人也算是大势所趋。并且他虽然身在集中营,要跟德国军官打交道,但是他是个德国人,只要事情不被发现就不会有多大危险。

诚然辛德勒是伟大的,他救下的人命无法用任何其他的物质衡量。但是与维托尔德·皮莱茨基的行为比起来,他的只能算是被动救人。

如果说辛德勒是身在地狱往外救人,那么维托尔德·皮莱茨基就是冲向地狱解救同胞。

在集中营当卧底,我想最重要的就是勇气吧。智商、情商、能力……缺少了勇气,这些即便再高也是枉然。

维托尔德·皮莱茨基有足够的胆识,有谋略,当然还有运气。他一次次熬过危险,成功地在集中营中开展工作。

对于他在集中营中的具体工作,我不想复述,感兴趣可以去看书,比电影真实精彩得多。

每次看到集中营的时候都会不由自主地想到渣滓洞。虽然从规模性质方面,渣滓洞都跟集中营不太一样,但是两个地方同样都有坚持不懈地做着斗争的人。这些人从不愿向现实低头,哪怕是在夹缝中也要努力生存下去。

就像之前说的,我从来没想过集中营这种地方会有卧底愿意进去,那么当年的渣滓洞、日军的牢房这些地方是不是也曾经有过勇敢的中国人进去当卧底呢?即便是最后没有成功,抑或是真相一直未被公布。但是,或许真的有过一群勇士,飞蛾扑火般潜进地狱。

在全世界各个地方都不缺这些为了正义自我牺牲的英雄。

然而,纵观历史,有太多的英雄没有死于战争却死于政治。

本书在看正文部分之前一定要把前面的导言等内容仔细阅读,看完这些再去阅读正文跟直接阅读正文的体会是不一样的。如果没有了解那些背景,我看到的只是一个军人深入虎穴的故事,但是看完这些介绍再看正文难免会为维托尔德·皮莱茨基感到不值。尤其是那些侥幸躲过死亡的事情发生时,我不知道该庆幸他活了下来还是该担忧他竟然活了下来。

如果就此死去,那么他很有可能从此留名青史,而不是像现实中那样被冠上反政府的罪名处死。

这就好像每次看《亮剑》的时候看到里面的“和尚”熬过了日军的监牢,熬过了大大小小的战争,最后竟然被一群土匪杀了。当时的心情不知道该用什么词形容。愤怒有之,惋惜有之。

然而也许即使维托尔德·皮莱茨基能事先知道自己的结局,他也会继续这么做的。这件事于他而言不是任务,而是信仰。有信仰的人往往会比普通人勇敢,比普通人更不留退路。

维托尔德·皮莱茨基被判决后说了这样一句话:这是我选择的生活方式,所以在我生命的最后一个小时,宁可感到快乐而不是恐惧……我在生命中找到了快乐,因为我发现这是一场光荣的战役。

没有信仰的人怎么可能说出这样的话呢?

所幸波兰人民最终还是没忘了这位英雄,他得到了应有的赞誉。

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(七):不是志愿者而是勇士

奥斯维辛集中营,在我心目中,是除了731部队以外,最恐怖的地方。

小的时候看过两部关于奥斯维辛集中营的影片,一部的名字已经忘记了,只记得其中一个情节。成千上万的犹太人被火车运到了那里,纳粹军官询问谁会手艺,一名十五六岁的男孩子说自己会,于是被分到了一队,而他的家人被分到了另一队,纳粹军官说会带他们去洗澡,住到别的营区。过了一段时间,这个男孩子去一个地方送东西,发现院子里面全是裸体的犹太人,男女老少排着队往一个竖着烟囱的建筑里面走,那不是洗澡间而是火葬场。男孩子这才意识到自己的家人全部被活活烧死了。还有一部是《苏菲的选择》,著名影星梅丽尔斯特里普主演,前两天通过豆瓣才知道,这部电影是根据同名小说改编的,小说作者威廉斯泰隆,美国继海明威和福克纳之后最伟大的小说家,《苏菲的选择》成为美国当代小说的经典之作,被誉为“西方小说史上的里程碑作品”,为斯泰隆摘得了当年的美国国家图书奖。女主人公苏菲在奥斯维辛集中营经历了悲惨的生活,也因此改变了自己的人生。

无论是电影的主角还是文学作品的主人公,都是被抓进奥斯维辛集中营的,而本书的作者维托尔德•皮莱茨基却是自己主动进入集中营的,仅凭这一点,就让人不得不钦佩。如果没有对国家和人民的坚定信念,怎么会有这样的勇气?

奥斯维辛集中营,存活率远比死亡率低的多很多。作者写了这样一个细节:纳粹每隔一顿时间会清查老号码,一年的时间,作者所在的百个号里面只活着6个人,6%的存活率对94%的死亡率;另外一个百号里面只活着9个人,9%的存活率对91%的死亡率。就是在这样残酷(其实我找不到最合适的形容词)的环境下,皮莱茨基不仅仅活了下来,还成功,秘密建立起了抵抗组织,其难度真是让人无法想象。

这本书是作者于1945年写的一篇报告,因为是报告,并且是在仓促之间写就的,因此相较于文学作品而言,没有过多的修饰成分。大部分内容都是作者对于集中营里面生活、工作的记述。作者曾经把报告给同伴看过,同伴说有些地方重复。作者不禁感慨,相同的事情看一次两次还好,但是一天上演300多次,全是这样的惨事,怎么会不重复呢?当然,在某些地方也夹杂着作者的议论和感慨,就像作者说的即使看的麻木了,但是人非草木,内心怎么能不被触动呢?而最触动我的,恰恰是作者的这些思考。

作者不止一次的问,作为20世纪“进步”的人类,我们的进步就是互相戕害吗?作者也不止一次的思考,究竟“我们”与“他们”是相同的人类吗?在集中营里面,不用说盖世太保和党卫队,就连囚犯也分了三六九等,待遇最好的是德国人或者德裔波兰人,他们大部分是区长或者监督员,为虎作伥,成千上万的囚犯死在了他们的棍棒下,但是,即便如此囚犯就是囚犯,三百余名德裔西西里人被集体枪毙,而2号囚犯德国人奥图还与其他几名囚犯一起成功越狱;最悲惨的莫过于苏联战俘和犹太人,他们大部分都没有被编号就直接被送进了毒气室和火葬场,每天处死8000人的速度,足以灭绝全人类了,1号火葬场的烟囱还因为长期高温烧坏了。像作者这样的波兰人境况算是不上不下的,凭着良好的体魄、钢铁的意志和出色的能力,作者坚持了1000多天,并成功越狱。

就是这样的一位英雄,二战胜利后由于支持波兰流亡政府被波兰人民共和国以“西方间谍”罪处死,直到上世纪90年代苏联解体、东欧剧变后才获得平反。

奥斯维辛的灾难和皮莱茨基的人生经历让我想起了曹植著名的《七步诗》:

煮豆燃豆萁,

豆在釜中泣。

本是同根生,

相煎何太急。

人类之间的互相杀戮和戕害几千年来从未停息!

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(八):平淡文字下的残酷——评《奥斯维辛集中营的志愿者》

提起奥斯维辛集中营,大多数人的第一反应是纳粹德国对犹太人的屠杀。事实也确实如此。在110万死于奥营的人中,九成是犹太人。余下的死者及幸免遇难的人中有波兰人、吉普赛人,甚至德国人(非犹)……他们因为数量上的不够庞大往往容易被大众忽略。本书作者维托尔德·皮莱茨基为执行波兰国家军的秘密任务(发展营内组织并向外传递信息)于1940年9月自愿被德军逮捕送往奥斯维辛,直至1943年8月逃脱,在奥营“生活”了近三年时间。本书是皮莱茨基1945年撰写的关于这段经历的一份详细报告。从一个波兰人的视角,向我们描绘了这个“进去的人几乎可以宣告死亡”之地的种种细节。

首先,我对作者自愿赴奥持有一种不可思议并充满敬意的情绪。十分怀疑作者是否知道这样的决定意味着什么。如果知道奥营是怎样一个有去无回的地狱,他是否仍会从容做此决定?下决心的情绪无从判断,作者没有对此作任何表述。但无论如何,皮莱茨基的作为足以称之为壮举而得到应有的尊重。对其的这种敬意在阅读本书的过程中始终环绕,应可以算是一种独特的阅读体验。

作为报告,本书的语言并不生动,近乎于平铺直叙。如此为之,是为“你愈贴近事实,不做任何评论,那么你的描述就愈有价值。”虽然作者偶有表达想法,但这并不妨碍本书读起来“不带有个人感情色彩”。即便文字不具有观赏性,直白描述的现实无需任何修饰,已能带来足够的震撼——“囚犯通常会选择早上‘爬铁丝网’(寻求被射杀),这样就可以省去一天劳苦。在入夜之前,此时大家可以稍事喘息,一般通常不会挑这个时间。”类似这样的表述简直让人啼笑皆非。但这却有一种特殊的现实感,残酷和滑稽搀半的荒谬。这就是平淡文字的震撼。而“遭到杀害”、“乱枪打死”因为时刻都在发生而成为作者笔下稀松平常的事。这种对屠杀的重复叙述,从阅读角度让人生厌,但不断的杀戮本身无法不令人心生悲天悯人之意。可以说,正是这些不算优秀的文字,向我们展示了最生动的奥斯维辛集中营——一个人间地狱。

阅读这本书,让我关注三个方面:迫害、生存、人性。

纳粹对所有囚犯的奴役和屠杀是广为人知的。而在囚犯中间,因为种族、岗位的不同,使得一些囚犯管理人员手中拥有了权力,形成了不同的“阶级”。囚犯头子为向党卫军/上级献媚而杀害、虐待同胞的行为时有发生。这是来自囚犯内部容易被忽略的更令人愤慨的迫害,在奥营中却比比皆是;面对纳粹视人如草芥的屠杀,活下来是首要问题。与大多数人不堪折磨听天由命甚至主动寻死不同,皮莱茨基及其同伴表现出了顽强的求生欲望。波澜不惊的文字底下,你可以感受到其在面对无数死亡时所展现出的冷静与坚强。作者能够数度与死亡擦肩而过,除了个人勇气与智慧,更多的是依靠其在囚犯内部发展起来的数个“五人小组”。依靠组织的团结,众人才可扶持着在奥营苟活甚至逃脱;而为了生存,某些管理人员选择的虐杀同僚的行为,使得他们失去人性,沦落为“像人的生物”。与之相对,“皮莱茨基提到,有些人可以超越环境的限制,虽然他们很想活命,但却不愿牺牲别人来换取自己的性命。”“它显示即使在如此残酷而堕落的环境里,仍有人坚守基本的美德,保有正直、怜悯与勇气。”生死抉择下,人性中的这种崇高,熠熠生辉。

讽刺的是,作者在经历三年纳粹地狱仍然逃生,却没能躲过同胞——波共的魔爪:皮莱茨基1947年5月8日以间谍罪被波共政权逮捕入狱,走过场的审判后被枪决。他在家人探望时说“与这里相比,奥斯维辛实在是儿戏,苏联训练出来的波兰人简直心狠手辣。”这一部分不是本书的主题,但作者却以这样的人生结局,向我们揭示了两种截然不同的法西斯政权的罪恶。

报告的最后,皮莱茨基留下了一点有较多个人感情的文字,如“有时我觉得自己在一栋大房子里游荡,突然间我打开房门,房里只有孩子:‘啊,孩子们正在玩耍……’”其中饱含了经历过地狱之人对于世俗的一种偏激的情绪。在我看来,虽然无法直接拥有这种历经劫难重新审视生活的体验,但我们理应包容作者的这种情绪并从中尽可能多的体会到一些东西,这是这份报告的另一种价值所在。

本书是近几年我阅读的书籍中装帧设计最朴素的一本,黑白简约的风格与其内容相协调。内文插图编辑的非常专业、精致。翻译亦很流畅。向大家推荐这本书。

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(九):带有生命温度的报告

文/文小妖

在希特勒统治下的12年,迎来了历史上最黑暗的时期。据上世纪九十年代的经典著作,犹太人大屠杀研究专家克里斯托弗·R·布朗宁的《平民如何变成屠夫——一〇一后备警察营的屠杀案真相》中所提供的数据显示,“在1942年3月中旬,犹太大屠杀受害者中,75%~80%的人尚在人世,20%~25%已经遇害。仅仅11个月后,即1943年2月中旬,存活者和遇难者的比例便精确地对调了。这是一场短暂而激烈的大规模屠杀行动。”众所知周,许多人对纳粹恶行的了解就是奥斯维辛集中营对犹太人的血腥屠杀。

然而,在《奥斯维辛集中营的志愿者:一份来自波兰卧底的报告》则以一个全新的视觉,让读者深层次地窥探奥斯维辛集中营的全貌及其人性崩坏下的残忍。维托尔德·皮莱茨基上尉的这份报告,混合了泪水、悲痛、倾诉和谴责,是一位冷静有良知的波兰英雄对纳粹独裁政治的控诉。

1940年9月,维托尔德·皮莱茨基以卧底的身份冒着生命危险成功混入奥斯维辛集中营,一脚踏入集中营,也就一脚踏入了死亡。在奥斯维辛里,每天都上演着杀人如麻的戏码,稍不留神,就会成为焚尸炉里的一缕青烟。在这座魔鬼营里,没有尊严、人格、自由这些最基本的权益。

有时候,很多人也会疑惑,为什么关押在此的人比党卫军的人多,为何这些被关押的人甘于任人宰割?然而这些都可以在维托尔德·皮莱茨基的这份报告里找到答案。纳粹党卫军对集中营里的犯人每天变换着方式施压高强度的工作,以及稍不称心就对犯人各种残暴殴打,让他们耗尽所有力气,当健康的人不再健康,孱弱的人变得更弱,谁还能有更多的力气来进行反抗?再者每天笼罩在死亡的恐怖气氛下,许多人的心变得不堪一击,凝聚力自然而然减弱;再加上饥饿、寒冷、疾病的围绕,所有人命悬一线。当然,还有党卫军卑鄙的“连坐”、“以犯人家人作为借口的威胁”等等因素都是众人隐忍,不敢明目张胆反抗的原因。

在关押波兰人的集中营中,维托尔德·皮莱茨基显然是与众不同的存在,他是冷静的,他深刻明白在集中营里首先要做的第一件事就是保命,在保护好自己的同时,他也开始有条不紊开展起地下组织“五人小组”,他的组织重点在于协助犯人面对可怕的环境,并帮他们改善环境,同时组织也是把集中营报告送出去的信息小组,让外界更多的人了解奥斯维辛集中营的真相,最后,组织也在时刻准备着,为武装起义做好准备。维托尔德的小组长渗透各个基层,加入组织的波兰人都明白,在这里,唯一活下去的方式就是结交朋友与合作,彼此相互帮助,正因如此,许多人保住了命,也有人顺利逃亡。反观米克洛斯·尼斯利的《来自纳粹地狱的报告》,同为关于奥斯维辛集中营的真实史料记载,里面的犹太人就相对显得懦弱很多,他们当中有些人为自保成为党卫军的帮凶,甚至举报旁人。在生命最绝望的时候,维托尔德·皮莱茨基和自己的组织为很多人带去一丝温暖和慰藉,甚至有的人为了保全他人性命而缄默再三,牺牲自己,这些人性的闪光点是伟大的,也是值得讴歌的。

一千多个日夜,维托尔德·皮莱茨基用生命来潜伏的同时,身心也受着巨大的挑战,他目睹了这所人间地狱对种族屠杀的惨烈,经历了恶毒的殴打和身体病痛的折磨,所幸的是,他以坚强的意志和体格一次次与灾难擦肩而过,这份报告的每字每句都带着他生命的温度和血液的流淌。

今年是反法西斯战争胜利70周年,战争和悲剧已过去半个多世纪,和平年代,人们对历史的遗忘越演越烈,随着亲历者的逝去,曾经再伟大,再轰烈的人或事都将变为尘埃,博物馆、纪念物都无法重现当时历史的真实,因而像维托尔德·皮莱茨基的这些报告就显得尤为珍贵,他将成为人类历史上最浓墨的一笔,时刻提醒所有人勿忘历史,铭记历史。

.文字皆为原创,若转载或另作他用,请豆邮告知!

《奥斯维辛集中营的志愿者》读后感(十):不过是沧海一粟而已

不过是沧海一粟而已-评《奥斯维辛集中营的志愿者》

文/信实的精灵

如果历史是一面镜子,那么奥斯维辛集中营就是人们最不愿翻起的那一个。因此当拿起这本书的时候,心中有微微的恐惧感。

奥斯维辛的事情我听说过一些,从正经的毒气室,焚尸炉,到八卦性质的人皮灯罩。这个地方已经成为人性泯灭的代表。几年间有上百万人,路过这里,走向死亡。但一直以来,那都是故事而已,因此拿起这本书,通过亲历者的眼睛来看集中营的生活,让人倍感压力。

这本书是波兰一个普通的上尉维托尔德·皮莱茨基作为一个卧底的身份以故意被捕的方式潜伏于奥斯维辛集中营,后来又顺利出逃后写出来的一份报告。

由于这本书是报告性质,文笔平铺直叙。但恰恰是这种平铺直叙的风格,让故事更加触目惊心(正如他们所说:“你愈贴近事实,不做任何评论,那么你的描述就愈有价值。”)。在第一部分,作者从自己的角度,介绍了集中营内的劳作制度,对犯人的虐待折磨,以及犯人那种每天都是最后一天的绝望感。之后作者见证了战俘的集体屠杀,瘟疫的流行,以及对犹太人的屠杀。最后一部分,是介绍自己出逃的过程。

全书的故事,可以用惨绝人寰来形容。作为犯人,整日生活在死亡、劳役、伤病的阴影之下。心理承受的压力可想而知,书中多次描述了犯人面对死亡的场景。他们当中的大部分,都对此麻木不仁,因为死亡的阴影已经盘旋了太久。当人没有什么可以失去的时候,一切也都无所谓了,这正是最大的悲哀。

而另一方面,作者作为波兰人,又是幸运的。在集中营中,波兰人的生存几率远大于苏联人,犹太人。后两者,甚至还没有领略过集中营的残忍,就被骗入毒气室屠杀了。作者作为老犯人,不仅能够在相对清闲的地方工作,还能通过犹太人的遗产把自己养的膘肥体壮。某一个犯人,甚至能够偷藏一公斤的黄金,待遇的优厚可见一斑。

事实上,奥斯维辛的可怕,不过是沧海一粟。在世界其他地方,人们做着同样的事情。日本人把中国的俘虏拉到九州岛的煤矿和南太平洋的橡胶园,终日劳作,惨烈程度不比奥斯维辛好多少;二战后苏联人又把日本人拉到西伯利亚,对他们做同样的事情,幸而劳作强度小很多,后来又给放了(有些鬼子还成功的勾搭到俄罗斯女兵)。

若是比较死亡数字的话,奥斯维辛集中营也不是遥遥领先,美国的原子弹,杀死十几万人;轰炸日本,几十万;盟军轰炸德国,死伤也有几十万。在轰炸汉堡的时候,高温形成了火焰漩涡,将方圆几公里的人吸进去烧成骨灰,残忍程度更甚于毒气室。

至于中国人,也有屠杀的传统,元人屠宋人,满人屠汉人,两次政权更替都有若干次屠城。唐代的黄巢叛乱,不仅杀出了记录,更创下将尸体磨碎充当军粮的壮举。到了太平天国,造成的死亡更有几千万。而当代,三年饥荒和文*革所致死的人数,恐怕也远超出奥斯维辛的记录。

前几天到海边旅游,同行的人在沙滩上感慨海的壮阔和人的渺小。其实在政治的大浪面前,人又何尝不是如此。当时局需要一些人变成狼,于是就有了奥斯维辛的禽兽;当时局需要一些人去赴死,就有了焚尸炉里的冤魂。在我看来,在这本书里,没有打手,没有无辜的平民。书中只有一株株无根的草,风往哪里吹,就往哪里跑。一些草掉进火坑里,一些草飞到天上,尽管命运不同,但他们只是草。没有多久,就统统归于死亡。然而自然的力量却一直都在,同样的故事,便一次又一次的重复。

我们每个人都是一本书,有千百个故事,若是用心了解一个人,恐怕一辈子也看不完。但是在后人眼里,只是那年,那件事,那个数字的一部分,仅此而已。

:作品虽有限,但均为原创。如需转载或者另作他用,请豆邮或664591856@qq.com联系本人。谢谢您的尊重~