《珊瑚岛上的死光》影评摘抄

《珊瑚岛上的死光》是一部由张鸿眉执导,乔奇 / 凌之浩 / 乔榛主演的一部科幻 / 惊悚类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《珊瑚岛上的死光》精选点评:

●满满都是回忆啊~那天聊起八七春晚冯巩和刘伟的相声巧对影联,突然记起这片子~小时候没有科幻片的概念,以为电影里全是真的······握着手里的红领巾看共产英雄挽救全人类看得满眼泪花······

●二了吧唧的老科幻片挺乐的。由于时代关系能明显的感觉到对资本的排斥心态。

●评分那么低干啥呀

●死里逃生 我坠机落到海里 未知方向的激光杀死了鲨鱼 我因此游到一座荒凉的岛屿 隔空的声音与我对话 醒过来的时候我在温馨房间里 还是隔空的声音我没有看见任何人而感到恐惧 我说我要自由 机关墙移开 我来到了外面 周围的建筑给人的感觉很简陋 我爬上岛屿的山坡 跟着一个奇怪的机器人进了山洞 里面有奇怪的设施 超前时代的显示屏在闪闪发光 我继续往里走 在经过一扇门后 它们突然同时关闭并发出奇怪的声音和灯光 我感到空气越来越热 窒息 我晕倒在地 就在此时 门打开 穿着白大褂的人出现在了我的眼见 如同救赎 他把我扶了起来并带我去见岛上的主人马太先生

●儿时模模糊糊的记忆,现在重看原来是个很洋气的电影呢

●小说本来就不高明,电影拍得更是糟不可言,不过用冷战大阴谋的观点重拍应该更有意思

●概念挺不错,激光技术如今也确实越来越多被运用到军事领域了,可惜当时受限于环境、技术、经验,注定了拍出来的效果无法与同时代的优秀科幻作品相媲美。多1星出于敬意。

●中国第一部真正的科幻片?我为了写作业看了些什么鬼片子啊干,80年代的影迷朋友们你们还好吗

●原著是童恩正的小说,可惜电影就算在当时也很一般

●曾经的中国科幻,现在看,咋看咋尴尬

《珊瑚岛上的死光》影评(一):拍的还不错嘛

无意中看到了这个老片

最开始有印象还是小时候的漫画书,这次就认真的看了一下,很有些怀旧的味道

其实内容主要批判万恶的资本家?

但在那个年代,片子也是难能可贵了

感觉这些年就没有太好看的国产科幻片

连科幻小说,除了《三体》外,好像也没什么好看的了

文中的很多背景介绍的也不是很清楚,感觉应该是两个留美的科学家

但是究竟是属于学院内的,还是公司内的,还是独立创业公司?其实不是很清楚

当时对于国外的了解,也都是雾里看花吧

《珊瑚岛上的死光》影评(二):不输给好莱坞科幻片,但有几点不明白

看了这个电影,80年,文革才结束不到几年就能拍出这种片子,可见我国的技术和创意都丝毫不差啊!80年代真是个不平凡的年代。可惜中国科幻片始终没起来,这部片子几乎难以被目前的国产科幻片超越。

不过因为时间关系跳着看的,有些不太明白

既然不希望自己的激光器被人用于战争目的,既然要维护人类和平,老科学家为什么还发明这种武器?正所谓不作死就不会死

老科学家的科研资金从哪来的?这有点像阿笠博士,资金来源不明

严格的说老科学家搞的不算是科学,而是个工程项目,因为那是把科学的东西转化为能实用的产品,大学的工科就是这个。科学无价,但工程产品是可以有市场价值的。比如核物理是理论,是科学,它无价,属于全人类,但核武器和相应的技术就是工程类,是实用产品,它有价值。开发出了这样的武器,被大财团或政府收购是必然结果

老科学家的图纸没留备份,可惜了,按照常识,这种亘古神器不留个图纸备份备份真的是剧情漏洞

这片子真该翻拍翻拍啊。但愿不要出现太多西洋名词,维纳斯公司改成“北方公司”多好,它就是属于中国人的科幻片。实在要出现洋人,让真的洋人演,也可行多了。

《珊瑚岛上的死光》影评(三):刘慈欣说珊瑚岛上的死光

明天,中央电视台6套节目将放《珊瑚岛上的死光》,如果要回顾中国科幻,可以说没有哪部作品比它更能引起我们的回忆和感叹了。这与它的内容无关,它的内容现在也没有太多可讨论的,它像一件文物,全面反映出中国科幻第二个黄金时代的面貌。做为一个“老”科幻迷,它也引起我很多美好的回忆,下面是我所知道的有关它的事。

《珊瑚岛上的死光》写于60年代,发表于《人民文学》1978年,几月号忘了。人民文学这4个字在当时可是很了不得的,几乎是文学圣殿的代称,是中国主流文学最权威的刊物(不过那时也没有太多的其它文学),能在其上发表的作品是公认水平最高的。小说发表之后,在社会上引起了很大的反响,这种反响与现在是有本质区别的,这就需要谈谈当时中国科幻的读者群状况。当时的中国,是没有“科幻迷”这个概念的,也没有什么科幻圈,这种状况一直持续到八十年代中期。当时科幻的读者也许并不比现在多,但却分布于社会的各个阶层,与现在科幻的“票友文学”状态完全不同,那时优秀科幻小说的影响是全社会的。《珊瑚岛上的死光》就是这样。当时国内有一项很权威的评奖,即全国最佳短篇小说奖,它在当时的文学界分量很重,那一时期著名的作家有相当大的比例是从这个奖项脱颖而出的。在当年的读者投票中(那时的主流文学奖也要读者投票,这是很有意思的事),这篇小说得票数居于前列,但由于它从当时的情况看太另类,评委们便把它放到了获奖名单的最后。不过那个奖项好像没有什么一等二等的,只要获奖的都一块列出来。小说在当时被广为传阅(与它同一时期产生巨大影响的还有《哥德巴赫猜想》)。《人民文学》后来还刊登过至少两篇科幻小说,其它的主流文学杂志上也不断有科幻小说出现,像魏雅华的小说还在文学评论界引起激烈讨论。想想那时主流文学与科幻的关系何等亲密,现在它们一个成了虽已破落却更加清高的穷酸绅士,另一个成了流落街头没名没户的小盲流,互相翻着白眼儿看不起对方,唉。

这之前,新时期已经有科幻小说在各种杂志上零星出现,但《珊瑚岛上的死光》确是改变概念之作,在这篇小说中普及科学技术已不是主体,且政治色彩很浓,使人们对科幻小说有了一个新的认识。

当时苏联《真理报》有文章评论这篇小说,说它“充满了民族沙文主义,但也是中国文学解冻的标志,各种以前从未有过的视角开始出现。”对于一篇把自己做为大反派的小说,老大哥还算客气。后来的科幻中反复出现的“某大国”的称谓可能就是由此开始的,这很奇怪:既然当时苏修是亡我之心不死的恶魔,这什么不能直呼其名呢?

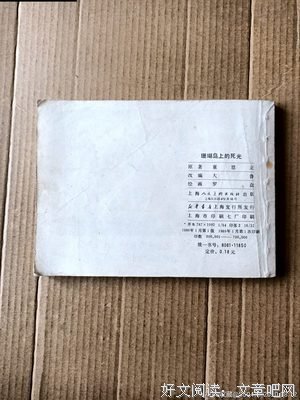

《珊瑚岛上的死光》多次被改编为连环画、广播剧,好像还被改编成话剧。它的电影大约是82年左右放映的,即使按当时的标准也拍得很糟,所以反应平平。当时一位著名科学家评论说:“那么高能量的激光怎么是红的,红光是能量最低的光,这样的激光应该是看不见的,如果要加强视觉效果,可以搞成蓝色的嘛。”电影中的特技也是十分简陋,我印象最深的是试验核电池时电脑屏幕上出现的那些莫名其妙的图形,还有那个杀手用的啾啾叫的手枪,最后像一个大爆竹般爆炸的潜艇……当时电影流行把爱情当作料(与现在的科幻相似),曾有一部描写对越战争的战争片让男女主人公在战场上的坦克里谈恋爱,一时成为笑柄。《珊瑚岛上的死光》也不能免谷,原小说中是好像是没有女性的,电影中加了一个,此女无作用无性格,连姿色也没有,在最后驾驶了一艘比公园中的小船儿大不了多少的小艇,越过大洋从原子弹下出了男主人公。我记得很清楚:同学们对她戴的那个变色镜很感兴趣,因为当时社会上的人戴变色镜都不撕商标,可人家撕了。另外,影片未尾那首爱国歌曲当时流传很广,但人们大都不知它的出处。

不管怎样,这仍是中国唯一一部纯粹的科幻片(《霹雳贝贝》、《大气层消失》和《小太阳》等都有些别的因素在里面),但愿不是最后一部。

童恩正老先生已经离开我们,我一直认为他和郑文光的科幻小说是那时最好的,我印象很深的还有《遥远的爱》。

电影不怎么样,但做为科幻迷的一种怀旧,劝大家还是看一看。想想从那以后,中国科幻又奋斗了二十年,也没弄出多少东西,连一部像样的科幻电影都没有,不禁生出许多叹息。

《珊瑚岛上的死光》影评(四):80年代中国科幻片:娱乐片视野下的集中尝试

1980年,改编自童恩正同名科幻小说的电影 《珊瑚岛上的死光》横空出世。影片讲述了陈天虹与 马太博士为保护海外科学家赵谦的研究成果,在珊瑚岛上利用激光发射器挫败邪恶资本势力的故事。该片被视为严格意义上中国内地第一部科幻电影, 这是因为该片编导首次明确以科幻作为影片的类型定位,并严格按照科幻片的创作规律去实践,提供了典型的人物形象、情节模式和大量科幻影像奇观。即便因资金技术局限,影片特效属于土法炮制, 但对于海底长廊、水下电梯、激光发射器、升腾的蘑菇云等物质奇观的呈现还是给当时的观众带来了巨大惊喜,这对后来内地科幻电影的创作产生了深远影响。

也是从这部影片开始,20世纪八九十年代还非常稚嫩的科幻片创作就已开始有意无意地挑战类型融合的模式。《珊瑚岛上的死光》就在科幻类型中混入了反特元素。反特片曾在政治文化具有普泛性的 “十七年时期”风靡一时。随着国家工作路线从阶级斗争到经济建设的转变,反特片也改良自身向着娱乐化的动作片方向靠拢,并与时俱进地加入了有关 反走私和反盗窃科技资料的内容。在之后的科幻片 《异想天开》和《再生勇士》中,都能看到含有反特片色彩的段落。除此之外,与科幻融合的其他几大类型样式还有,成长主题突出和教育意味浓厚的儿童片(如《霹雳贝贝》《魔表》《疯狂的兔子》),利用科技噱头渲染气氛的恐怖片(如《潜影》《凶宅美人头》), 借助幻想讽刺现实的荒诞喜剧片(如《异想天开》《男 人的世界》《隐身博士》),富有娱乐气息的警匪动作片(如《飞天蜈蚣》《再生勇士》)和当时的特有片种环 保片(如《大气层的消失》《毒吻》)等。虽然在类型融 合上这些影片各有侧重,但它们无一例外地都借助 了科学幻想的方式来反映现实生活中的问题。

总的来看,这一时期的内地科幻电影创作有着三大明显特征,且这些特征在当下中国科幻电影创 作中,也多多少少依然存在。一是类型杂糅作为中国科幻电影的基本类型形态被固定下来。虽然类型杂糅在当下类型电影发展模式中占据主流,但对于当时内地科幻电影的创作者而言,这却是一种无奈之举。在科幻类型创作经验欠缺、科幻内容本身不足以支撑全片的情况下,人们只好在其他熟悉的类型题材中寻找结合与捆绑。换句话说,在激烈的市场竞争和相对贫瘠的科幻文化土壤中,科幻电影必须嫁接在本土强势的类型及惯例之上才能存活。悖论的是,其他类型元素在帮助科幻类型存活的同时,也对其造成了威胁甚至吞并,这让影片无法更深层 次地体现出科幻题材独有的美学价值与思想性。尤其是一些中式幻想元素,例如神话、志怪、修仙、武侠 及一些市井迷信的内容,对于科幻概念以及概念下的影像呈现造成了很大混淆和干扰,这也是这些影片在电影史中很难被划入科幻片范畴的根本症结所在。二是带有浓厚的世俗现实感。与好莱坞科幻片超越性的叙事策略与内容主题不同,这一时期的内地科幻片很少尝试新世界观的设定,而是习惯直接 在现实生活片段中插入科技想象,致使影片的奇观展示流于表面,并且影片探讨的主题往往也并非科幻片常见的宏大命题,而是在实用主义观念的导向下,倾向于借助科幻形式外壳来反映现实社会中的问题,特别是反映在社会思想转型期,人们对传统与现代价值观态度的暧昧和焦虑。三是总体制作水平较低,尤其是特效方面,远无法与同期好莱坞科幻电影的水准相较,也不及港台地区的一些科幻作品。由于电脑技术、资金和经验的缺乏,中国的电影特技更多的是使用在了武侠电影的打斗设计和对历史剧的场景处理上,而没有用它来制造征服宇宙的科学神话 ,这让科幻片在必备的影像质素方面大打折扣,也限制了当时观众对于科幻片想象、理解和接受的程度。

也许是认识到技术上的不足或市场号召力的欠缺,内地影人不久就放弃了对科幻片的继续探索。不过即便存在诸多问题,但对中国科幻电影整体发展而言,这一时期对科幻片创作的规模化尝试,使内地科幻片实现了从无到有,并朝着类型化和类型融合的方向发展,是非常具有积极历史意义的。更难能可贵的是,这批内地科幻片还显露出了珍贵的探索精神,打印了先锋的时代烙印。一是在影像风格方面,不少影片将现代主义艺术元素添加在美术置景和镜头语言中,具有开创性和实验性;二是不乏艺术思想较为深刻的影片,它们难得地提出了一些科幻片才有的思考,如《错位》和《合成人》,前者的讨论涉及有自我意识和反抗精神的人工智能,后者则提出了关于科学极端实验的道德性问题。无论从哪个方面看,20世纪八九十年代这段时期都称得上是内地科幻电影类型化探索历程中的一段高潮。

《珊瑚岛上的死光》影评(五):它是国内首部科幻电影,也是中国科幻史上最重要的一部作品

很多年轻的影迷朋友应该是从《流浪地球》开始知道中国科幻电影的。此前,估计提起来科幻片,我们更加能如数家珍的那些个基本上被好莱坞垄断了。如果有人对他们说,我们国家也有科幻片,很可能会被人笑话。但是一些老影迷们要反对了,国内的科幻片其实早就开始生根发芽了,只不过在很长一段时间内,国内的科幻片土壤并不肥沃,但国内的科幻片作品其实起步挺早的,甚至于比有些人的年龄还要大。

不过结果很遗憾,因为起步不晚,但是发展却很缓慢,甚至于很长一段时间内,科幻片基本上是倒退的。从《流浪地球》往前推好几十年,我们的科幻片领域究竟发生了怎样的变迁?这个没人说得清楚,大多数人记得的也只是,曾经有一些科幻片作品很早就问世了,而且完全可以成为国内科幻片发展早的佐证,其中就有今天给大家推荐的这部电影。

《珊瑚岛上的死光》是一部1980年上映的作品,距今已经有四十年的历史,但是回顾这段历史我们却很遗憾,因为从它到《流浪地球》这四十年内,我国的科幻电影基本上没有任何的进展。时至今日,在回顾这部电影的时候,就越发显得它意义非凡。

刘慈欣曾经在接受采访的时候说过,最早对他产生过影响的科幻著作中,《珊瑚岛上的死光》是非常独特的。而本片跟《流浪地球》一样,也是一部根据小说改编的作品,当年的那部小说曾经在人民文学上发表过,后来因为受到大家的火热追捧才被改编为影视作品。可见,《流浪地球》的成功并不是偶然的。

本片中的科学家发明了一种原子能电池,这种电池具有体积小,能量大的特点。因此,一个外国公司想要买下这个电池的技术专利。但是发明它的科学家严词拒绝了,他认为科学家的发明的初衷就是为了全人类服务,为少数人服务的外国公司显然背离了这个理想。于是,这个外国公司怀恨在心,某一天夜里,他们派人杀死了这个科学家。

后来科学家的助手带着电池乘坐飞机,却没想到依旧被这家外国公司盯上了,他们将飞机打了下来并导致该助手落入海中。他在海中遭到鲨鱼追击,危急关头,附近岛上的一束激光杀死了鲨鱼救了他。原来这个小岛是科学家的朋友搞研究的地方,他研究出了激光装置,但是却苦于没有高能电池来让这个装置缩小体积。助手与科学家的朋友熟识后,一五一十地诉说了科学家的遭遇,而此时,这家外国公司的负责人也来到岛上。

当然,本片如果跟《流浪地球》相比较,故事简单了很多,你甚至能定义它为一部儿童电影。但是这是四十年前的作品啊。如果当时你看到本片,那么惊讶程度并不小于让你在2000年就见识到了智能手机。因此,这部作品本身的意义并不局限于片中所涉及的那些科学逻辑。

八十年代是我国电影事业飞速发展的时代,几乎大部分能在今后产生深远影响的作品都诞生在八十年代。创作上的一次集体爆发使得很多之前从未有过的作品得以问世。而这些作品很大程度上给予了国人一种新鲜的观感。本片由上海电影制片厂制作发行,因此,你会在片中听到一种非常好玩的背景音乐。如果你看过《黑猫警长》那就一定不会陌生。这或许是本片的彩蛋之一。

还有就是本片的色彩搭配,给人的感觉非常的舒服。上海电影制片厂的美术功底还是有的,作为生产了全国大部分动画片的上影厂,在本片的配色以及美术设计上都给观众带来了一次非常舒适的体验。即使是八十年代,一切物质条件都还很简陋的情况下,本片的美术设计还是非常精彩认真的。

最后就是本片的不足了,不足当然很大程度上碍于当时的电影技术发展。开放伊始,国人还没有看到自己同西方电影工业方面的差距,因此,那个时候很多导演们的作品还都是很大胆的。毕竟之前在国内没有过类似的作品,但是到了九十年代,当国内的导演们以及观众们见识到了西方电影工业的力量之后,这种尝试也就戛然而止了。毕竟在当时的环境下,我们孱弱的电影工业只能支持文艺片等类型电影朝前发展,至于科幻片等类型的电影,自身的工业体系并不足以支撑其发展扩张。因此,那股子科幻热也就渐渐的退潮了。

时至今日,当《流浪地球》获得大家的普遍关注后,相信国产科幻电影会重新崛起,毕竟,四十年前,我们好底子在那里。