山西人的这碗"和子饭"

人类自从学会在土地里刨食物,自茹毛饮血的狩猎时代走过来,文明就进了一大步。面食大概自什么时候烹制没考证过。在1500年前,北齐智慧大贤贾思勰,留下了记录重要农耕生活的《齐民要术》。里面提到最早的面条记载,叫"水引"。

华夏民族学会用筷子,吃面食,领先了地球的文明水平。山西是古老文化的发祥地,最早端起饭碗吃面食。5千年文明是吃出来。老百姓说有米有面就是好人家。

这碗"和子饭"里又有米又有面。后来衍生出多种物质供人享受娱乐。尽管社会发展到今天这么眼花缭乱,根系都可从这碗"和子饭"里读出来。

如果与21世纪的新生代娃们说这碗"和子饭",是和合了山西几千年的悠久文化,承继了祖宗十八代的舌尖美味故事。他们会觉得很可笑,大大的out了。

本人自打记事起,从村里吃到城里,和子饭,就结下一日三餐最近的缘。晋中祁县人叫菜稀粥。上世纪60年代,那阵子的中国人都很穷。吃是生命的第一追求。见面问候,偏僻的山村,还是繁华的大城,熟人照面寒暄一下,口令一致。诶,吃了没啦?吃了。你也吃嘞?吃甚来了,菜稀粥。你呢?呵呵,也是菜稀粥。

和子饭是山西穷人万家生存的作品。小米,是黄土地上生生世世的产品。丘陵山区的小米比平川的小米更好吃。许多人讲不清楚,为什么山西小米可以甲天下。可以告诉你,因为山西的地脉浑厚,有这个星球上最深最久的黄土资源。每一粒黄澄澄的米粒,都来自大地母亲的精血。黄小米还是中国抗日战争时战士的奶娘。小米加步枪,壮大了人民的军队。旧时农耕落后,牛耕马拉,土地稀薄,小米的产量不大。小米是五谷杂粮中的全营养主粮,经常焖着吃干饭不行。山西人通常用小米熬稀粥,当营养汤。塞不满肚皮,就些窝窝头之类的干粮,下地劳动得有力气。

那阵子的人能生养,三兄五妹的不稀罕。如果家里有几个半大小子,简直会吃塌他老子。所以从老祖宗开始,就创造了半干不稀的和子饭。锅里的小米稀粥熬成七成熟,然后土豆、豆角、西红柿,甚至上顿饭的剩菜剩面,一古脑儿可以倒进稀饭里,然后下点擀面或剔尖,面圪垯等,或洒点莜面…,意在增加稠粘度。然后端锅调了味。依各人的口味,加上生葱烂蒜香芫荽,香啊。穷苦人家吃饭,谁家也不上桌。盛和子饭的大海碗男女老少,人手一捧。然后圪蹴在墙根下,嘘嘘的溜碗边把滚烫吹凉,呼噜呼噜的哈气再下口。和子饭好消化,但不耐饿。每个人两大碗,把胃囊子灌的滚圆才收兵。稀汤灌大肚有饱腹感。

记事起,最难吃的是红面剔尖菜稀粥。那阵种的"5号高粱",产量大,但口感很差。加榆树皮磨成的粉和起来的高粱面,面粗又涩涩的难下咽,仿佛能感觉到要拉裂了食管子。偏偏这样的和子饭家常,还能管饱。山西多地小麦粉细粮比例少。到了冬天,也能偶尔吃顿精致的和子饭。记忆中,最好吃的当数"流尖菜稀粥"。外婆在大锅里切些许小羊肉丁,然后和上稀稀的豆面,用筷子夹起流进锅里,有山药块,红薯片,一锅烩的那个香。没端碗之前就馋的,看着是真流涎水。端了大海碗,呼噜声喝着,筷子在碗里大海捞珍珠一般打捞,寻找那比小指甲盖还小的羊肉丁。儿时的黑脖子脏脸,会映着和子饭荡漾着快意。

有人说醋是山西人的血液。那杂食面食,是山西人的命。是中华民族5千年之根的头道营养。人无论旱土水乡,生养在不同地方,都会产生浓浓的乡情,就是与山与水与土相处的那份感情。天人合一是和大自然的和谐。所以天下晋人的观念很执着,无论岀自何处,都觉得数干般风景是我的家乡最美,万般美食,最好吃的东西是妈妈在灶台上烧出来的"和子饭"。

如今山西人的和子饭,就是在晋人家乡的食谱上,也逐渐失了颜色。

和子饭,生活在不同地方的晋人有不同的叫法。晋北一带,包括省城太原人叫"和子饭","和和饭",晋中祁太平一带叫"菜稀粥""菜饭"。霍山以南的晋人叫"米其子"的多。有天和吕梁山隰县的杨律师说美食和子饭,他们的方言叫"圪沾"。挺美的称谓。更有点儿文学味道。

不管叫什么吧,但凡是山西人凑在一起聊天,就是有过岁月经历的男女。无论他今天混成局长还是博士,街妇还是滚满泥土的农哥,一说和子饭都能对上口令,忘了阶层,忘了角色,找到了共同的回忆。有的同样感兴趣的话题。这就是"和子饭"蕴含的文化魅力。与锅里碗里不同作料不同颜色的品相融合相似,和子饭能把晋人团结到一处。

五谷杂粮,南方人吃的水稻应是年轻的作品。黍稷麦菽,最为古老。原始人类走到今天,面艺丰富多彩。面糊糊是最简单的主食烹制。人类最原始的通行食物。烧熟了就可下肚。现在落后的非洲人还在吃。

和子饭,是面糊糊的进化换代。是烩菜又不算烩菜。和子饭集主食与副食于一碗,已有了色香味的内容。

黄土高原上有和子饭,是山西人的造化。依偎在中华母亲河身旁的山西,有最为丰富多姿的表里山河。5千年华夏人一路走来,炎黄蚩尤三人祖开文明之先,尧舜禹繁衍华夏之根,三千年地火天光,开辟出一个大中国。山西多样的地貌气候,历史文化多色。融合了农耕,山川,游牧,草原等多民族的生活习俗文化,所谓"和子饭"名之实归,和合了天地荣光,百子归一。一碗饭,写出晋人的千秋史诗。

和子饭,且不说碗里的面食好吃与否,静静的细嚼这三个字,越来越多的文化味儿。翻遍大江南北各种的菜谱食名,你觉得"满汉全席"意味无穷,但与"和子饭"的海纳百川较量,和光同尘,融万千于一锅的气势就逊色了。

近些年,吃饱喝足的国内闲人喜欢摆龙门阵,指手划脚,评价中华美食榜的面食。十大面食榜上,山西人的刀削面挂在第10名尾巴,还有括号说明,与河南有争议。面食涵盖了生活文化的大块江山,是中华悠久文明鲜活的细胞,承载的是历史存续。其中有深刻的面道。面术只是最浮皮的表现。拿简单的一时兴吃喝消费现象,概括大江南北的面食文化,十分的浮浅。

山西根本不须和他乡比较面食高下。面道,面术,面的故事,在这个星球上,晋人的面食,是当之无愧的无冕之王。炎帝辨百草,兴农耕稼穑,五谷杂粮晋人始。山西是杂粮的王国,是杂粮面食的艺术大全。玩儿小麦粉的各种面术已是后来进化的厨艺了。到山西自南向北走一遭,民间的各种杂粮烹制几百种。不重样子可以吃一年不止。山西是面食文化的海洋,故事实在太多。所以那些个排行榜有的是商业化推广,被资本染了色的,扯蛋的吆喝噱头。

今天掰扯的只是"和子饭",是山西杂粮面食中有代表性的一种。千百年来的三晋人家,无论是穷人,还是富人,都没有离开过和子饭的喂养。如果让胡说评价晋菜之冠,莫"过油肉"莫属,杂粮面食之冠,和子饭是潮流之祖。

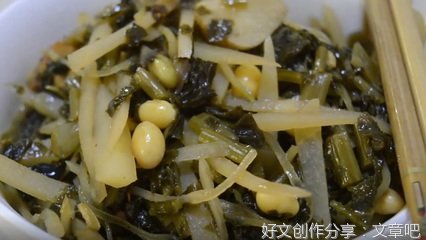

什么是"和子饭",天下美食的第一大俗。永远理不出食谱烹调的标准公式。一家一味,一日一味,一锅一味。和子饭除了主角小米,其它的佐料随其所欲。也就是说,煮豆角,煮南瓜,煮大肉等,什么颜色喜人可以往锅里扔什么。你和武乡人说菜饭,他说不煮南瓜不算。你和雁门关以北的乡亲吃和子饭,上面不洒些莜面,寡了八几的没吃头。右玉人说和子饭没有麻麻花炝锅不行。霍山其右的晋南人做米其子,不放个三五样时令蔬菜,摇头说不出美太太。隰县人的圪沾,山药蛋是必须熬的……。这就叫和子饭,是海纳百川的作品,容黄土大地的各种作物果实,和合成一碗。

今天的这碗"和子饭“太好做,煤气火一开,定个时间,小米煮烂了,想吃的面片下进锅里,各种颜色的菜品汆进去。然后现成的作料。现在油水泛滥,想吃麻油使劲炝,想吃香油咕咚咕咚的倒。还有什么十三香,浓鸡汁,应个人的胃口选择,尽情的和子。

一口吃,就能写尽中国通史。看影视剧才知道,日本人统治满州国,老百姓吃白面大米都是犯罪。所以只能高粱米大烩菜。穷人为活下去,所以创造了和子饭,大烩菜。千般百样,剩的拣的一齐往锅里煮熟。和、烩二字,写的都是穷人的血泪史。

有的外埠人笑话山西人,怎么就喜欢这碗半干不稀的"和子饭"。白面馍,白米饭多好吃。说山西人求毛鬼胎,过日子抠门的很。连现在国内最大的餐饮集团,大东家是山西人,叫"九毛九餐饮集团"。九毛九很形象,一分钱也计较。有什么错呢?传统文化的俭朴,仔细过日子,长长久久的算计。千百年来,山西人无大灾难,饿死的少。骨子里的思前想后,才能积小成多,才时常可以应对不测,减少人祸。晋商在明清期间纵横天下三百年,一度是商帮老大。怎么发家的,其中磨豆腐的不少。天下的营生三样最苦,拉纤、打铁、磨豆腐。山西人除了能吃苦,就是抠门创业。惜物,不糟践,包括一米一粟,一砖一瓦。所以现在中华大地上的现存文物宝贝,留存的古代建筑,几乎占三分之二。这就是山西人抠门文化的果实。珍惜天地所赐。民间有话,求毛鬼胎,发不了猛财,但细水长流,代代相传。

读懂中华史,必须剖析山西人。读懂山西的文化,先从一碗"和子饭"开始。