文徵明传读后感摘抄

《文徵明传》是一本由周道振著作,上海古籍出版社出版的精装图书,本书定价:128.00,页数:352,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。

《文徵明传》读后感(一):《文徵明传》后记

现在的《文徵明传》书稿,是先父周道振在上世纪九十年代中期改写而成的。上世纪八十年代中期,原江苏古籍出版社王先生来沪嘱请先父仿苏州柳闻先生所作《唐伯虎》一书,编写《文徵明》。

先父以徵明“三十事”写了《文徵明传》初稿,请家乡老友张观教先生修改。张公谓“俗”,先父说:“余告以王君嘱按柳君法以求合读者目,观兄曰:奚必随人脚踵,各具风格可也,闲居无事,当为代撰。”后张公寄来的《文徵明》确实“清峭”,而王君不予纳用。先父有“曲高和寡”之叹!随即他仿照写故事的方式编写了《吴中名贤文徵明》一稿(或称《文徵明故事》),但时过境迁,王君已离开该社,出版之事因而作罢。《文徵明传》稿,与《文徵明故事》稿,先父生前(2007年逝世)都没有机会面世,一直放置书箱内二十多年。2015年中,我相商于无锡博物院盛诗澜女士,时盛为院文物征集部主任,并为《无锡文博》(季刊,内部刊物)主编。她同意在此期刊上分期连载,一俟尚在连载中的《停云馆帖考》完毕,即予刊登。不料2015年底,院方决定《无锡文博》停刊,2016年改以编辑出版正式刊物《无锡文博论丛》,因《文徵明传》不合新刊物的出版要求,我于2017年中取回书稿,立即与上海古籍出版社的马颢先生相商。

这六七年来,马先生给予我极大帮助。在该社领导的全力支持下,他负责修订再版了先父的《唐寅集》(原名《唐伯虎全集》)、《文徵明集》,又负责出版《唐寅书画资料汇编》《文徵明书画资料汇编》。他在阅看《文徵明传》稿后,觉得可在该社出版,立即向社领导推荐,并得到领导们的首肯,我欣慰极了。

2月上旬,责编钮君怡女士与马先生一同与我商讨,希望我能补充一段文徵明与拙政园主王献臣友谊的文字作为“附录”,以弥补先父稿中的“遗漏”,并作后记介绍父亲写作此稿的情况,我都欣然接受。

最后,我除要感谢上海古籍出版社的领导外,特向马颢先生以及本书责编钮君怡女士、复审袁啸波先生、美编严克勤先生等致以深切由衷的感谢。

周邦荣于南杨花园,时年七十八

2018年2月28日

《文徵明传》读后感(二):古名家的文艺版“活着”:文徵明的三十事

文徵明这三个字,自是人人耳熟能详了。关于他的现代版坊间传闻也有不少,比如说他是文天祥的后人,说他是有钱的大户人家,说他向外界爆料唐伯虎科举舞弊等等。斯人已去,对于这一切他也“莫口难辨”,他的故事到底哪些是真实的,哪些是被杜撰的?进一步说,谁来讲文徵明的故事更合适?

周道振是研究文徵明的权威,发表成果颇多,他的人生中,有60余年用来编写文徵明的诗文集、年谱、书画录、停云馆帖考、杂录等119卷,唐伯虎的资料也有26卷。不仅如此,他也搜集、收藏不少文徵明的书画作品,由他来讲文徵明的故事,十分恰当。

文徵明的故事,周道振一直在讲述,不同的是,《文徵明传》是一部未曾面世的遗稿。在此之前,周道振笔下的文徵明,都颇具学术味,而《文徵明传》,则算是地地道道的“故事”。这部书稿最初正是按照一位出版人的建议,以故事形式来写文徵明,当然,中间也有了些插曲,以至于这部书稿未能在周道振生前出版,而他也没有将这部书稿告知后人,直至周道振去世后14年,这部书才出版面世。

周道振在这本书里,讲述了一个怎样的文徵明故事?他将文徵明的一生及其生活、社会交往各方面分为三十个部分,称之为“三十事”,在这些故事里,可以看出文徵明家世渊源、他的诗书画如何学成与拥有他后来的造诣,他与友人们之间的往来如何影响他的事业与生活等等,对了,文徵明光乡试就考了9次。他虽每次落第,但不妨碍他潜心专研书画,他的名气也没有因为落第而没有“彻海内外”,科举的重要性甚于今日的高考,文徵明的这些经历,对于现在的我们来说,似乎也有点励志的作用。

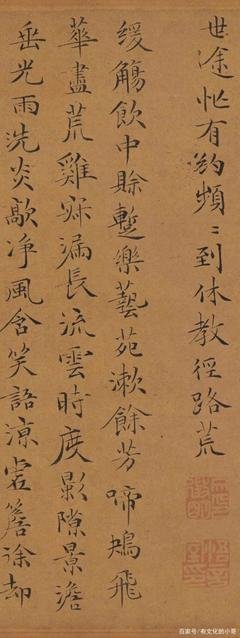

文徵明《猗兰室图卷》

文徵明《兰亭修褉图卷》

世人曾道文徵明“越老越妙”,可惜的是,《文徵明传》里的文徵明,活脱脱是一位文艺版的“活着”的主角——文徵明身边的人都去世得比他早许多,而他,不停地为亲人和友人写着各种墓志铭。

关于上述坊间传闻,周道振在书中都有一一解释。不过说文徵明是文艺版“活着”的主角,除了他寿命长,他的人生也并不顺遂,倒不至于如福贵那般凄凄惨惨,而文徵明也有着豁达、坦荡的心态,所以才说他是文艺版的“活着”。

文徵明《风竹扇面》

文徵明并非大户人家,清廉的父亲去世后,“家徒四壁”足以用来形容文徵明一家的生活。不知道是否是这个原因,文徵明的不少绘画中,对居室的描绘都近乎清一色“家徒四壁”,描绘友人的居所如此(友人大部分也是穷困),描绘自己的居室亦如此。然而,文徵明并没有因此而让自己变成无赖文人,他依然有自己的原则,比如“书画三不应”、不拜客、不受礼,也不背后议人是非。

也或许因为自己穷困,所以对同样穷困的亲友特别照顾,这种照顾其实有点损害他的名声——明知道是赝品却以自己作担保,称其是真迹。这其实是大忌,但文徵明的解释是,亲友需要这些书画来应急,他觉得可以帮这个忙就帮一帮。不仅如此,只要这些亲友邀他创作书画,他都轻易应允,也是为了以此来帮助他们渡过难关。但是,达官贵人没有这般好的待遇。

如此看,文徵明其实也是一位“可爱”之人。他率直,不单一,有亮点也有污点,但他似乎也没有显现出遮遮掩掩的姿态,反而还让人看到了这位清高文人烟火的一面。

《文徵明传》一书颇下血本,书中由于附上不少文徵明的书画作品,全书都用铜版纸印刷,作品像素也高清,文徵明那些不符合透视的笔法都能一一看在眼里,想不烧脑去了解文徵明,或许这部《文徵明传》就足够了。

《文徵明传》读后感(三):德艺双馨的艺术大师,难怪连唐伯虎都想拜师!

提起“四大才子”,我们的印象或许依旧停留在那些影视作品的演绎当中,其中最广为人知的一定要数大名鼎鼎的唐寅了,一句“别人笑我太疯癫,我笑他人看不穿”火了几百年,而相较之下,低调严谨、耿介可风的文徵明无论是从名气上来看还是留下的史料和文献,似乎都显得稍逊一筹。

实际上,文徵明不仅为人谦逊耿介,在艺术造诣上也有着非常高的成就,文徵明诗文书画皆精,博雅多能,主吴门风雅数十年,“艺文布满海内外,家传人诵”,是当之无愧的“四绝”全才——于诗,他歌风吟月,意蕴悠远,“笑区区一桧亦何能, 逢其欲”;于文,他文体多变,见解深邃,“发为文章,日星光焰”;于书,他兼擅诸体,六体皆工,其时实无过其右者;于画,他是明代吴门画派的领袖人物,被推为“南宗”正统。

王世贞在《文先生传》中就曾这样评价道:“吴中文于诗述徐祯卿,书述祝允明,画则唐寅伯虎。彼自以专技精诣载,则皆文先生友也……文先生盖兼之也。”

文徵明之书画成就可谓冠绝群彦,称其为吴门书画之执牛耳者也并不为过,甚至连向来狂傲不羁的唐伯虎唐寅,都曾表达过想要拜文徵明为师的想法:“昔项橐七岁而为孔子师,寅长徵明十阅月,愿例孔子,以徵明为师,非词伏也,盖心伏也。诗与画,寅得与徵仲争衡,至其学行寅将捧面而走矣?寅师徵仲,惟求一隅共坐,以消熔其渣滓之心耳,非矫矫以为异也。”

在对文徵明其人、其才、其事的研究当中,著名碑帖鉴藏家和文徵明研究专家周道振先生可谓是成就颇高的一位,他钻研文徵明艺术生涯、风格及思想几十年,1987年,周道振先生还将多年来节衣缩食购藏的文徵明书画墨迹和碑帖拓本300余件,无偿捐献给家乡无锡市博物馆。

周道振先生著有多部文徵明的相关研究著作,这本《文徵明传》就是其尘封三十年几经波折之后才得以出版的遗稿,书中史料翔实,图片丰富,以文徵明的传世墨迹、诗文集及书画著录串联起他从出生到离世的完完整整的风雅一生。

《文徵明传》对于衡山先生文徵明的家世、生平、性格、艺术等方面的介绍可谓面面俱到,事无巨细,从家族、婚姻,到交游、师从;从吴中四才子、東荘十友,到先友八詩、金陵三俊;从诗文词曲、书画碑刻,到屡试不第、致仕出京,《文徵明传》所呈现的就是原原本本、有血有肉的文先生。

五百年前的文先生是以怎样的风姿主持吴中文雅,怎样在耄耋之年依然不改文人本色,他为何能令其师友都敬之爱之,又是如何成为影响后世几百年的书画艺术家,都在周道振先生的这本《文徵明传》当中了。

在很多影视剧当中,即便是喜剧形式的演绎,文徵明的形象也一直是沉稳持重的那一个,实际上的文徵明亦是如此,儒雅稳重,一丝不苟,耿介清廉,德才两具。甚至可以说,在文徵明的身上,“德”比“才”还要令人敬重。

文徵明幼而好学,但并非早慧之人,甚至比大部分人开蒙都要晚,到八九岁说话还是不很清楚,概是因为如此,文徵明自小勤奋刻苦,正如文嘉《先君行略》里所言,文徵明“少拙于书,遂刻意临学”,那么他刻苦到什么程度呢?周道振先生在《文徵明传》中这样写道:

这一品质直到文徵明九十岁寿终正寝也从未改变,几十年如一日地习字作画、诵读诗文,他文徵明一生临池,用功最勤,篆隶楷行草无所不精,70岁书《文徵明草书卷》,飘逸中尽显沉稳老辣,88岁书《小楷真赏斋铭并序》,依旧骨力劲健。

除了在诗文书画创作上的勤奋刻苦,文徵明的品行为人也非常令人敬重,《文徵明传》中就介绍了许多关于文徵明思想性情的相关记载。

在士大夫声色放荡、三妻四妾的明代,文徵明可谓是文人当中的一股清流,文徵明的父亲、岳父、老师、兄弟和朋友,都是家有姬侍的人,然而文徵明却是“生平不二色”的独一份儿,私生活特别严谨。

文徵明的好友们还常常以此捉弄他,唐伯虎在邀徵明游石湖的时候就曾令一个风尘女子藏在船中,文徵明躲闪不及还险些掉进湖里,而私生活比较豪放不羁的钱同爱则调侃他说:“不见徵明令人敬杀,一见徵明令人闷杀。”文徵明也回之:“不见同爱令人想杀,一见同爱令人气杀。”几人之间的你来我往读起来也甚是有趣。

私生活严谨检点,文徵明为官也十分清廉,其父文林去世时,文徵明连丧礼都不肯收,当时温州官民异口同声说:“文家父子都是清廉的人。”而面对劝他接受丧礼的人,文徵明只说:“士之取舍,不可不择。”

文徵明虽然在书画艺术上成就颇高,在当时文笔之名已经遍天下,但是他才华横溢却不随时流,在人们慕名而来乞诗文书画之时,文徵明从无高傲之态,都是尽力去满足,但是他却从不会阿谀奉承,不依权贵,不慕荣利。

文徵明为人耿介,从不卖画于权贵之流,金钱名望非文先生所求,因对达官贵人的求字问画皆为所拒,还有了“三不肯应”的说法,《双玉堂从话》也记载了这样一番场景:“文徵明家居,都国守相连车骑,富商贾人珍宝填满溢于里门之外,不能博先生一赫蹄。”

周道振先生在书中也评价说:“徵明诗文书画固然都好,但更为重要的是人品高洁。”

文徵明的这些品质,在其诗文书画当中其实也都有所体现,他人品醇厚,诗平和蕴藉,词也多是音调清丽,风韵俊逸,书画作品更是尽显其修养和造诣,澄怀净心,追求本真,正因如此,文徵明在诗、文、书、画都取得了很高的造诣,他一生十试十落却旷达无怨,他品味过官场名利,却依旧耿介淡然,他有才气更有风骨,在文先生而言,“德艺”之二字,德永远在艺之前。