《天地大冲撞》影评10篇

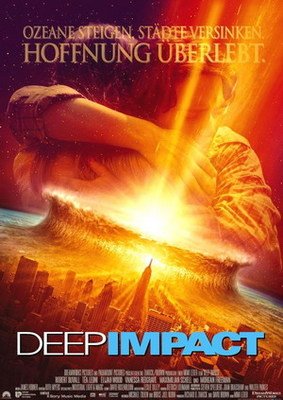

《天地大冲撞》是一部由米密·莱德执导,伊利亚·伍德 / 瓦妮莎·雷德格瑞夫 / 摩根·弗里曼主演的一部剧情 / 动作 / 科幻 / 灾难类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《天地大冲撞》影评(一):世界末日,你在干嘛?

世界末日定会大乱,有人烧杀掠夺,有人绽放人性光辉,如果有那么一天,你会在干嘛?

本人不幸从小极富正义感,无恶不作之江洋大盗的美梦估计难以实现了,拯救人类的历史使命可能也不会降大任于鄙人也,但等死之事还是万万不可为的,一定要生的卑贱死的光荣。

于是乎对于普通人,光荣有N种方法:1.把自己生的希望让渡给更需要活着的人;2.坚守在岗位最后一刻,把有限的生命奉献给无限的为人民服务中去;3.为爱豁出去,将爱情进行到底…

而电影则告诉我们:生时不奋发为时代精英、死时徒伤悲于无处可躲。

其实灾难降临,绝大多数普通人是进不了诺亚方舟的,再忐忑也是浮云,洗洗睡吧。

如果你还没有乱了阵脚,这里提供了几个自选项目,仅供参考:

1. 正式的向父母朋友道个别吧,谢谢他们。

2. 再打电话给你恨的人说你丫真是一大SB。

3. 大胆表白,两情相悦的就赶紧去开房吧,不然就没机会了。

4. 陪在爱人身边,诉说你是如此留恋。

5. 把以前不舍得买的东西统统收了,人这辈子最大的痛苦就是人死了钱没花了(当然还有最最痛苦的,你懂的…)

中肯的讲,片子还行,美国人再一次成为救世主,符合好莱坞主旋律,Téa Leoni漂亮有气质,还有James Horner的配乐从不曾让人失望~

《天地大冲撞》影评(二):做一个有爱的人 ——电影《天地大冲撞》观后感

98年的一部科幻片,粗俗的译名,相比较英文名DEEP IMPACT缺少了那么一丝发人深思,差了点层次。电影相比较于现在的制作水平,会让你感觉有点粗制滥造,但俗话说不能拿现在的标准去评判历史,以现在的科技眼光去看待几十年前的电影技术同样不恰当。然而这部电影所带给人的感思绝对是科幻灾难剧中的翘楚,剧中的诸多镜头都可以称之为经典,你可以在其后上映的诸多电影(如《后天》、《2012》)中看到引用该电影创意的地方。

然而我想说的是,这部电影成功在贯彻了一个词“选择”,虽然电影前半部分茫茫然乱七八糟的堆砌了一堆的素材,让人感觉缺少灾难科幻片的紧张节奏,以至于招徕网上众多网友的批判。但导演出色的地方在于对一个电影经常热衷讨论的话题“人性”给出了不一样的答案,那就是“选择”。我们每一个人每天都会面临无数个选择,大的小的,重要的不重要的。如果这样的选择放在世界末日的背景下,你该如何去选择,当你做出了N多选择之后,希望仍然破灭后,有的人歇斯底里,有的人绝望。电影中的电视主持人、发现彗星的小男孩从两条线为我们展现了“选择”的含义。或许会面临死亡,但死亡来临的时候我可以选择逃避也可以选择勇敢面对,很多时候正是因为有了太多欲望,才舍不得放不下,你唯一可以选择的是再死亡来临的那一刻在你那拳头大小的心中的留下什么?是爱还是欲望?特别喜欢电影最后的镜头,海啸面前,相拥的父女,深情凝视的夫妻,安静翻看报纸的老人。在惊慌失措到处奔跑的人群中显得那么的突兀又是那么的和谐,这让我又突然想起了电影《2012》中大洪水来临时安坐喜马拉雅山山峦寺庙中的那位喇嘛,世界在那一刻变得那么的宁静,再没有了喧嚣与痛苦。有得只是爱。

一直以来都是一个感性的人,每次看到动人的镜头都会眼泪哗哗的。这也是我爱看电影的缘故吧,跟着剧情走,体验爱与生活。记得那天看到一则故事:一位妻子临死前将一个盒子托付于丈夫,说这是她此生最珍贵的东西,今后摆脱他好好照看。妻子死后丈夫打开盒子,里面仅有一面镜子~~~看完后特别感动,就转头和小勾突然聊起来如果我哪天不小心死掉的话,希望她一定要找另一个人来照顾她。小勾同学突然就哇哇的哭起来了,最后反而我安慰她好久。生命是如此的脆弱,命运给了你生命,一直坚信命运七分天注定,正如老话所说,阎王让你三更死,谁敢留你到五更,既然如此何不做一个有爱的人,爱自己爱他人。

最后,希望大家都能做一个有爱的人。因为当万物归于零的时候,它们都能被重建,唯有爱无法重来。但不要滥用你的爱,一个人一辈子,能吃的饭是定量的,谁先吃完了谁先走。爱又何尝不是,滥用你的爱会让你孤独,那将是世上最具毁灭性的灾难。

《天地大冲撞》影评(三):听说这部可以和绝世天劫比??

最早看的是布鲁斯威利斯的绝世天劫,

然后就有人推荐这部,看完感觉很一般。

这部严格来说只属于剧情片,动作成份太少,感情比较多也可以归类为爱情片。很多人说绝世天劫科学BUG比较多,这个比较符合科学,那是因为在太空的镜头实在太少了。

这部是花更多的时间描述其他方面。

1.开头就是描述一对未成年眉来眼去,然后一个博士莫名其妙就死于车祸,当时怀疑那个时代有没电话这种东西,既然你电话打不通,就表示人不在,人不在你开车去就有用了?

2.那个未成年男孩因为发现了这个彗星而命名,结果就开了大会,就有人当场发表见解表示,出名就可以有更多的女孩子送货上门给他搞了,这就是为什么那么多人想出名。美国小孩的人生观是不是有问题?

3.女孩为了全家活命就和那个出名的小孩结婚了?有16岁吗???

4.其实美国地位歧视也比较严重,选的那100万可以看出,甚至人的命都不如野生动物。98年的片子,不知道那时候美国有没1亿人,选100万才1%,那剩下的99%个不闹事才怪。道理很简单,如果是你在100个人里,只有1个可以活命,没有了法律没有了约束,被选出来的不被弄死才怪。

《天地大冲撞》影评(四):假如一生只有一次机会说我爱你

我是个父亲,也是个丈夫,我有平静的生活和幸福的家。不过我很少说我爱你,我几乎没说过,至少我已经记不起来上次是什么时候和对谁说过这个词了。

我和很多中国人一样,并不是没有深挚的情感和热爱的人,只是我们认为这个表达太郑重了,至少我是这么认为的。如果总把这句话挂在嘴边那太不严肃了,但这部不错的片子让我意识到人一生一定要有一次必须对你爱的人说“我爱你!”,那就是在你将死的时候,因为只有这个时候你才没有开玩笑的心情,你会用尽全部的真诚,只有这个时候这句话才有意义。

我曾经是个很怕死的人,一想到未知的末日就坐立不安。但我有了儿子以后,我感到自己不再对那不可知的黑暗那么畏惧了,至少不像以前那样了。原因是我很严肃的考虑了一下,如果有一个我可以单独脱逃的机会,我会怎么办,我的结论是我会和我爱的人待在一起。这是我以前无法想象的结论。并不是电影感动了我,是因为有了家我就明白了,末日终究会来,如果你不是孤单的人你就不会那么害怕。

有很多人说这是部灾难片,并拿来很多同类题材做一比较,结论是这是个二流货。

好吧,我们就姑且管这类题材叫灾难片吧。可是那些说这是个二流灾难片的人我想一定是还“没有家也没有可爱的小公主的人们”,所以才会象比较恐怖片和色情片一样从技术层面来评价,其实这也没什么错。

不过,我觉得这是个关于爱和人生意义的题材。愿上帝眷顾那些孤单的人们,愿他们和她们也找到人生的幸福。

《天地大冲撞》影评(五):珍惜的时间

我想我应该是有些误解了珍惜的意义了。我常说现在很多人都不爱珍惜身边的事物,必须要等到是去后悔之后才明白存在的价值,看完这部Deep Impact后,引申了一个问题:要生离死别的时候,才能特别的感人。起码电影就是这样拍的。到生离死别的时候,那背景音乐都特别缓慢动听。很清楚明白,生离死别的场面,若用很欢快的音乐是绝对的不妥当的,特别是灾难片。就以这部电影为例,若第一颗彗星撞击地球引起大洪水时,背景音乐是一首欢快的而且节奏感极强的乐曲,我想没有人会说这是对的,并且有反常理,确实不适合。我想说的是,为什么要到生离死别时旋律会特别动听?因为都快死了,这个时候不动听难道死光光了才开始动听?若是等死光了之后才加上配乐,我想整个画面与配乐就错位了,就没有了最佳搭配的效果。而珍惜,也应该是这样的。若整部电影从头到尾都是那生离死别的音乐,那么到真正生离死别的时候,或许就没有了意义,因为都是相同的东西,已经听过了,再听下去,或许就不想听了。若时时刻刻的珍惜,或许到最后,也失去了珍惜的意义,到了最后,或许珍惜就会变得没有意义。这个是没有平衡点的,珍惜和浪费之间没有过渡的词语,只能在各自前面加“更”,或“更加”,只能不断的深刻,再之后,就变了质。

所以说,珍惜也是要说TIMING的吧,起码我是这么觉得了。或者对于任何一件事,都不能从头到尾的去珍惜,因为它会比原本设定的时间,还要早结束。

所以,切记过分珍惜,但不是不在乎。依然坚持,只不过个中的平衡,还没有好好的找到,不过真的要告诫自己,对于失去的东西,要看开,不要再在乎。

另,电影是比较普通的,但freeman一在九感觉是部大片了,还有james horner的配乐,听了开头,也猜出来了,太像titanic了吧。

《天地大冲撞》影评(六):永不过时的科幻灾难老片

当年这部电影上映的时候我还只是个小学生。虽说现在看来,不论是人物的造型,还是那艘布满各种手拨式按钮的“倪塞亚”号,确实有点“土”得不能入眼,但是说它永不过时,却一点也不过分。

有故事的灾难片是不用担心票房的。灾难、英雄、人性,单这几样就可以构成一个被取之不尽的题材,这部电影不光题材足够吸引眼球,故事主题也得到了升华,特效上更是值得敬佩(和十多年前技术比,《让子弹飞》中炸火车的特效简直幼稚得敬业)。

比如电影中小彗星撞上地球,引起的滔天巨浪向城市涌来,当看到这里时,你绝对不会认为这面海墙有一丝“人造”的可能。

另外,在这个段落中,父女俩在海滩的设计也很经典:一如昔日的夕阳海滩上,除了父女俩空无一人,道尽了大难前,人们的恐慌和无助。女儿到海滩寻找父亲,父亲孤独的背影入画,他面朝大海,表明了他对过往的悔悟,和敢于直面自己的勇气。父女二人在他们一家三口曾经留下欢笑的海滩冰释前嫌,也暗示了一家三口的精神团圆。巨浪袭来前,大风和倒吸的海水,不但加强了画面的真实度,也极大的提升了惊悚的效果。在无助而渺小的父女二人对比下,更加直观地呈现出巨浪不可战胜破坏力。

《2012》片尾的巨浪是《天地大冲撞》中的数倍,为了营造巨浪的威力,《2012》运用了报出海浪高度的数字,搭配演员惊愕的表情,以及特效浪从崇山峻岭后向画面前推进等手段展示,尽管如此用力得强调,也不及《天地大冲撞》中“巨浪”所达到震撼的十分之一。自然与人类力量悬殊的画面对比,配以瞬间由暖转暗的色彩,背景音只有风浪声,似乎可以嗅到空气中咸涩的海味和夹杂在其中无处藏匿的恐惧。《天地大冲撞》中营造氛围的手法显然更加轻松巧妙。

《2012》中,在绝望中等待被巨浪吞噬的科学家一家人,能带给观众的震撼和惋惜,显然也不如《天地大冲撞》中抱紧女儿,毅然直视巨浪袭来的父亲来得强烈。《天地大冲撞》中父亲的表演向观众展现了人类精神中,可以被毁灭却不可被战胜的力量。既然躲不开,那就绝不卑微,在境界上《2012》完败。

故事主题决定高度,在人性上的探讨是电影永恒的话题,《天地大冲撞》就是一部讨论人性的电影。末日来临,通过几个普通人物的生活以及心理的变化,让观众感同身受。故事的中的“胜利”并非落在战胜灾难上,而是在于人们保留了最真贵的真善与美好。面对来日无多的一个死命题,故事中的人物做出了勇敢的,正确的选择,哪怕曾经错过,哪怕要承担不可挽回的后果。那么观众那?影片结束后,命题解除,看电影的你,还有更多的选择机会,你会如何面对未来的选择?也许,这就是我们看《天地大冲撞》最大的收获。

《天地大冲撞》影评(七):关键词E.L.E.

经历了1999的末日预言记忆很深刻,正如《2012》在这个玛雅预言终点之前上映一样,1998年有两部同类型电影,主题都是尝试用人类原本为战争创造出来的太空和核子技术干掉想要毁灭地球的星体。这一部选择的星体是彗星,关键词E.L.E.,Extinction Level Event。

虽然不像绝世天劫那样星光灿烂,但依靠弗罗多这帮演员展现出来的故事其实更深刻和精彩一些。

主角不是宇航员,所以相对绝世天劫没情节那么热血,估计是自知在这方面没有机会相比,采用了核弹装备自动钻洞设施的设定,装弹过程当然也是非要玩到最后一秒的,结果核弹任务失败,至于人类一直YY的可以用核武器洲际导弹打入侵星体同告失败。

然后,以彗星发现者和首先得知此事的记者的角度来演绎,当除了生命一个人之前在社会上取得的一切包括恩怨都不再重要,其表现非常引起深思,比如末日来临世界各地的乱象,最后时刻跟谁在一起是父母还是爱人,宇宙飞船是否选择自杀任务,特别是死亡来临时女主角选择放弃生命与父亲相拥的那一瞬间让人非常感动。

建造太空飞船的是美国和俄国,但还是影片中还是忍不住拿切尔诺贝利涮了俄罗斯一把。

《天地大冲撞》影评(八):或许那天真的会发生!

这仍然是一部科幻类的灾难片。不过与我之前看过的几部灾难片(如《绝世天劫》、《末日预言》、《地心毁灭》等等)有所不同的,影片所讲的彗星撞击地球的事,并不是没有可能的。现在已经有很多国家的科学家在探讨这样的问题,大多数的人都没有的排除这种撞击可能,所以片中发现的事,或许是我们将要亲身经历的,又或许是我们的子孙们要经历的。

冲着这种带有极大可能发生的事情,我带着一种很谨慎的心态在看这部电影。我想知道在导演的预想中,如果发生了这样的事情,人类将会采取什么的手段,做出何种选择。

影片的故事讲述的是,在弗吉尼亚里奇蒙天文实验室里,14岁的里奥.贝德曼无意中发现了一颗不知名的彗星,后来经过科学家证实这竟是一颗能给予地球毁灭性打击的彗星。这颗彗星重约500兆吨,面积相当于纽约市大小。目前它正受太阳的引力而围绕太阳运行,如果按照它所运行的轨道,大约一年后便会与地球相撞。

为了拯救地球,政府决定派遣由前宇航员坦纳船长率领的小组驾驶由美、俄联合制造的飞船“弥塞亚”号登陆彗星,试图用核装置引爆彗星或使彗星偏离原来的轨道以阻止这颗灾难之星。然而由于对彗星结构分析的不够,爆炸使彗星分成大小两块仍继续飞向地球,“弥塞亚”号则在行动失败后与地球失去了联系。随着彗星与地球的距离越来越近,人类已经无法阻止其前进,地球虽然不会因为撞击而消失,但撞击所产生的海啸与尘埃将会给地球所有的生命以致命的打击。

为了能够使人类生存下去,政府不得不实行了最后的“方舟”计划,即建立一处秘密庇护所,里面存有种子、植物、动物和少数人类的精英以便在两年后尘埃落定再出来完成自己的重任。撞击的日子终于到来了,第一块小彗星以超过光的速度撞进了大西洋,倾刻之间纽约、波士顿、费城等地被海啸吞没。幸运的是,“弥赛亚”号几经波折又与地球取得了联系,宇航员们毅然启动核装置,义无返顾地冲向随后而来的大彗星块……苍穹划过一片壮丽的流星雨,人类终于得救了。

或许是因为对这类型的电影已经有了自己所钟爱的经典作品(《绝世天劫》),总是自觉不自觉的拿此片与它作比较,所以在看完此片后,并没有引起我多大的震动。对于此片来说,我所关注的题材本身要比影片所讲的故事和视觉特效要大的多,毕竟这类型的电影实在太多了。故事情节早已换汤不换药的“新瓶装旧酒”,视觉特效方面除了片中最后一段海啸席卷城市的画面能刺激一下眼球之外,其它也没有什么了。

对于片中的故事情节不想做过多的评论,导演似乎也很想摆脱很多灾难片中只顾突出视觉性的场面而忽视人物的思想和性格特征的毛病,在剧情的推进过程,重点突出了在灾难面前亲情、友情、爱情的刻画,以求人物形象更加立体和丰满,更好反映出人类在灾难面前的无畏精神和亲情的可贵。但是由于想展现太多的东西反而无法展开,重点不够突出。

以我的观感来说,这部电影的主角是谁都有点模糊,总统?好像不是,弗里曼在片中的戏份除了几段电视面前的讲话外再无其他,我看不出导演要通过总统这一角色要表现出什么?女记者,应该是吧?按说这位女记者的戏份在片中是最多的,但是对于这一角色,我却始终无法定位,她的形象到底如何看待?一会儿像是一样兢兢业业的新闻工作者,一会儿又像是热爱父母的乖乖女,一会儿又像是为了挽救他人而将自己受保护的名字让给了她的同事,虽说这几个身份重合在她身上并不冲突,但是却将她的性格特征给模糊掉的了,毫无特色可言。飞船船长坦纳?主角肯定不是,应该是第一配角吧?对于他的形象和性格刻画的也并不到位,至于其他的向位船员更是没有什么细致的描写。14岁的里奥.贝德曼应该也算是一个主要配角,导演应该是想通过他来表现爱情的元素,可惜的是潦潦草草,没有新意,同时由于没有一些她们之间的感情铺垫,所以到最后两人结婚,分别后又独身一人回来寻找的情节显得很突然,缺乏那种水到渠成的感觉。

不知是影片剪辑的原因还是影片拍摄的时候就是这样,在影片中有许多地方都让我觉得的疑惑:

一是开场里的天文学家发生彗星撞击地球的信息,后来汽车失事,车毁人亡,然后镜头就直接切换到一年后的场景,这时的政府当局从片中反映的影片来看,政府早就知道了这个信息?政府的信息是从何而来?如果是政府的相关部门自己发现的,开场天文学家那场戏又是做什么呢?如果通过天文学家知道的,人不是已经死了吗?这消息又是如何让别人得知的呢?影片此处交待的并不清楚。

二是女记者发现这个信息的过程。照片中所述,这个信息应该是最高机密的,女记者是如何得知的?那个莫名其妙的“E.L.E”是从何而来?她与总统最初的一番对话又是什么意思?“艾丽”到底是指人还是指一个信息的代号?总之,关于此点,看的我是一头雾水。

三是女记者一段不知是收到什么信息,好像是她母亲死亡的信息吧?但是好好的,她的母亲怎么死的呢?怎么突然就一个人在下雨的时候坐路边?她和父亲的那段话,到底是什么目的?表示什么意思?事后,她的一句话“我感觉自己是个孤儿”就让她父亲第二天拿出一些照片来说是证明她不是一个孤儿?这到底是什么意思吗?难以理解。

四是政府打算进行方舟计划随机挑选80万人,按正常逻辑来说,挑选人应该是具体到个人,怎么片中好像一下就是按家庭来计算的呢?而且里奥.贝德曼通过结婚的方式想把女友也在保护名单之内,政府居然同意呢?还有就是,女记者作为预先挑选的那部分人把自己的名额让给了她的同事和她的子女,虽然说这是突出她舍己为人的精神品质,但是让疑惑的是,这政府挑选80万的人机制怎么如此之松?不合逻辑啊。

五是里奥.贝德曼已经通过专车到达方舟庇护处,居然又一个人跑了出来寻找他的女友?关于此点,抛开他能不能离开庇护所不说,如果他想救自己的女友,为什么不在上车前就和她一起走,或者一起留下,现在又孤身一人从庇护所里跑出来找她,这不是多此一举吗?难道仅仅是为了刻意的通过这样的桥段来展现两个人的爱情故事?这未免有点太小儿科了吧?而且很难有说服力,根本无法打动人心。至少,偶看到此段,只觉得的可笑。

六是“弥赛亚”飞船的第一次任务失败后,与地面失去联系,按道理来说,飞船和地面都应积极尝试恢复通讯,怎么感觉他们都不是很急呢?还悠哉悠哉的!

七是按照片中所讲的解决危机的最佳方法是在彗星上钻孔放核弹,然后引爆才能达到效果,为什么最后他们决定用飞船去炸彗星,这种做法不是仅仅在彗星表面爆炸吗?按片中的逻辑来说,根本无法将彗星炸碎,结果最后彗星却被轰得粉碎,这不是自相矛盾吗?

八是飞船上原来携带的是八枚核弹,为什么第一次放置的时候仅仅用了四枚呢?又不是只在一个孔里放炸弹?即使是,也不应该只放四枚啊?如何是因为时间来不及的话,那也不对啊?难道说,他们早就准备了用飞船炸彗星?呵呵……,那还真是有先见之明啊!

九是……,唉,不说了。越说越多!

相比较《绝世天劫》,此片无论是在故事情节、人物刻画,还是视觉效果、演员表演上,都略逊一筹。不过,虽然算不上佳作,作为中上之选还是可以的,所以此影片还是不妨欣赏一下的。其实,就冲着那些可能会在将来发生的事实,就可以把这部影片好好看一下的。

亦孤 / 文

06/26/2009

《天地大冲撞》影评(九):煽情有理

最煽情的科幻片——请允许我在流着泪看完影片之后如此形容它带给我的最直观强烈的感受。彗星撞地球本应该是它最大的噱头,但正如影片结尾被炸成流星状的另一半彗星温柔划过天空一般,视觉特效、情节逻辑、内容科学性以及灾难本身的震撼都统统成了转瞬即逝的精彩,它们完全被故事中更出彩的人性特质所掩盖。如果说来者不善的彗星和危在旦夕的地球是此片的观影兴奋点,那么承受应对它们的故事主角就是将兴奋点转化为高潮的关键。

科幻片的导演们从来都不会做到彻底的残酷或者善良,他们更擅长将故事变得复杂而纠结,绝望又温情。所以,我们并不惊讶的在《天地大冲撞》里看到了只牺牲少数人而绝大多数人存活,我们的地球仍有希望这种治愈无比的结局。哪怕只是在艺术作品做大胆的想象,人们终归还是不希望地球毁灭人类绝迹的惨境出现。

影片以科学家因公殉职开头,绝望的基调就此奠定。就在我不解其他人该如何知道彗星即将来袭的不幸消息时,故事又转向了政治丑闻的挖掘和掩盖,或许是没看明白,我个人认为这是影片中比较突兀的部分,即使这种安排是为了表现女主持人前后心路历程的转变,也有偏离主题之嫌。一番莫名其妙的权利交锋之后,人人自危争分夺秒的避难拉锯战终于开始。

女记者升格为女主播报道灾情,宇航员以身赴职,总统掌控全局。每个人都希望被拯救,残酷的筛选规则却迫使人们变得平静和理性。与其被灾难狼狈的夺去生命,不如漂亮的自我终结,这是母亲的选择。手握与女儿的合照站在一家人曾经嬉戏过的海滩迎接死亡,这是父亲的忏悔。放弃被选中资格的少年,最终在进入“方舟”的前一刻奋不顾身的返回寻找同样年轻的妻子,这是爱情的力量。女主持人将唯一的生存机会让给曾是竞争对手的无助的母亲,并最终选择投向隔阂许久的父亲的怀抱共赴死亡,这是释怀后的勇气。最令人动容的是几位宇航员的牺牲,他们几乎没有过多的犹豫和选择,就一致认定撞击剩下的那部分彗星,让自己连同彗星的片片尘埃一起散落在有着他们挚爱的人的大地上,并最终赦免更多的人以及地球于毁灭的重殇。

在灾难面前始终渺小的是人类的无能为力,但超越自然威力的,是人性的力量。为什么只有在生死抉择的危难时刻,人们才能潇洒的放弃曾耿耿于怀,念念不忘,折磨自己许久的人生负累,为什么我们不早让自己活的坦荡通透,这也正是人性的复杂所在。自始至终的豁达明智非常人所能企及,经历过痛苦的沉浮与挣扎,领悟才更显得难得深刻。正因如此,在电影结尾我们看到了种种来之不易的,今非昔比的,令人动容的感悟与抉择。这是人性光辉的体现,是结局的破土而出,是煽情的合理编排。

何为煽情?煽情并不是一味的叠加感人至深的场景和台词,煽情也不是万劫不复的悲剧。它的目的在于赤裸裸的展露过所有冲突、伤痛、无奈、挣扎之后,凸显来之不易的新生和希望,使所有复杂的情感一齐迸发,并最终制造出让观者含泪微笑的效果,《天地大冲撞》就是如此。

《天地大冲撞》影评(十):那一刻的到来我们是否会从容面对

1998年的片子今天又重新看了一遍,首先想不到的是10年后美国人真的选出了他们的黑人总统,98年那只是在电影上虚构一把而已。假如下一个十年会发生什么我们都不好说。

如果真的有那么一天,人类面临无法改变的灾难,时间已经到了尽头一切即将停止,我们会平静的面对吗?我们会平静的坐在沙发上看着电视等待着那一刻的到来?我们会与亲人朋友聚在一起紧紧坐在一起等待?我们会和心爱的人在拥抱中亲吻?我们会大声的放着摇滚乐就像昨天一样以一种蔑视的态度去面对?或许这种情况永远都不要发生

有那么一个机会,一个能让你躲过灾难存活下来的机会,但必须和情人、爱人、朋友、毫无相干的人分开,你会如何选择?是否觉得自己得到了上天的眷顾,释放放弃毅然和你最爱的人度过即将到来的最后时光,是否会把唯一的机会让给别人,你的亲人、爱人或者毫无相干的人!