《毕加索的秘密》观后感10篇

《毕加索的秘密》是一部由亨利-乔治·克鲁佐执导,巴勃罗·毕加索主演的一部纪录片类型的电影,文章吧小编精心整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《毕加索的秘密》观后感(一):得以重返童真的老家伙

有时候觉得,天才,就是那些被老天眷顾的,可以“重返”童真的人。平庸的我们,不经意间走过那个幸福的阶段,再也回不去了。生活的推动力,就是那日复一日的:惯性。

影片很简单,毕加索,光着膀子,在那儿不停的画,偶尔,和导演说句,“停一下,我要加墨”,导演呢,偶尔嘀咕一句“胶片快用完了,还有几分钟”。然后就是,画、画、画。

自始至终,眼睛跟着笔触,伴着一笔笔沙沙的摩擦声,随着绘画的进行,整个观看的人就被他操控了。心里涨满了“被表达”的快感、成就感,还有,幸福感!就像是“我自己”胸中的想法,被“他”淋漓尽致随意挥洒出来了。

孩子般的原生冲动,孩子般的自信,孩子般的兴之所至随性而为……这个幸运的老家伙,竟然可以像孩子般“涂鸦”!他是怎么做到的?!有神助,或者,他就是神。

《毕加索的秘密》观后感(二):大师之作

真正的艺术永远处于未完成的状态,我们看到的只是在完成过程中的一个状态。

毕加索的秘密我没有看完,不需要看完,我带着思考去看这部纪录片,我没有学习过绘画,我只是对绘画过程本身感兴趣,对毕加索感兴趣,对毕加索如何作画感兴趣。

大师不需要什么修饰,留下的就是最精华的,一个人,面对一幅画,然后将它画出来,在华出来之前,大师也不知道这幅画是什么样子,只是凭内心的感受画出来,然后,在充当一个观众来评价,毕加索的秘密,是否毕加索知道呢,我不知道。

一双粗糙的手,也许我不该去描述,任何描述都是对他的某方面的描述,记下来的就是对这双手的亵渎,毕加索的相貌更是没有必要,无论长成什么样,无论和他的作画有什么联系,这些都无关紧要,我们看画,不是看画像背后的毕加索,也不是单纯的看一个大师的演出,大师不需要这些,甚至是大师的称号,大师,我称呼你大师,请不要说我是个奉承的人,我也不虚伪,大师的称号 只是在说明我的尊重,也许这些尊重你也觉得是没有必要。大师的称号,代表你的成就,你的内在的认可,虽然在另一才能ing生他什么也代表不了。

以上这些话甚至可以不说,说出来,也可只当做一番简单的介绍,不是给其他人看,不是给自己看,这是简单的介绍,为了后面的陈述进行的一个必要的开头罢了。

毕加索绘画,心里有画也是无画,他是尊重自己的感觉的人,看他回话,似乎已经 有画,线条的单方面的描绘,也许赤裸的大师才更加真实,而我们看到的往往是成品,这是大自然剑给自己的塑造过程省略了,只留下人们的警探,我们的意识是碎片的,我们看一幅画却是整体的,而造画的过程却是如意识在流动一般是碎片的,却是更加的真是,更加能够反映一个精神上伟大的人物的内心。

画的是什么,如何画的,画成的效果如何,这些秘密隐藏在那只笔当中。

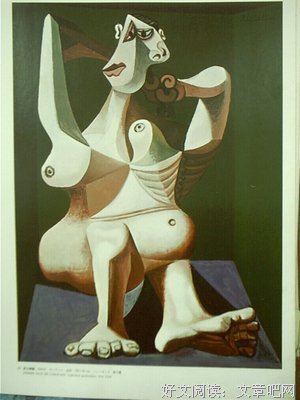

毕加索的作品的特色是抽象的,很哪里接,但真正的而艺术无论如何,都是能打动人心的,我们能够看到的就是美得极致的体现。

我讨厌包装,事实上,讨厌本身 就是侧面的,就是单方面的,上帝是最全面的看待这个额世界的人呢,而上帝在看世界的时候是没有丝毫感情色彩的,我们看这个世界,就应该摒弃我们的一切感情色彩。

我们能做的只是陈述一个事实,这个事实不需要感情,只需要真理,真理需要感情,但是需要的是信仰,需要的是目的但是对于过程本身,应该是没有感情的,因为事实就是如此,是构建一切感情的必要的手段。

我看到的首先是线条,在空白的地方填上一条线,线条的相互交汇,形成了图片,然后是涂色 ,可以使黑色,彩色,而之前的白色本身就是一种颜色。线条的作用本身除了构建,也是符号,涂色的符号,符号本身就是为了涂色,这是他的唯一的作用,最基本的两个作用之一,我们看这幅画,应该带着的不是原本的自己,而是自然地自己,不需要去思考大师下一笔盖洛在哪里,但线条出现,我们思考如何在哪里。

我们看一幅画的构成,和看一幅成画的感觉完全不同,我们不需要去知道这幅画告诉我们什么,只是在看着线条和染料诉说着他们的秘密。

线条,染料,线条的前后顺序,涂料的前后顺序。这些东西本身和我的数学的思考联系到一起,我们知道的下一步都是在前一步之上的引申,而绘画的过程,却不是这样,绘画的过程,更加的像写文章,他们的共同之处在于意识本身的那种特征,在成画之前,一切都是没有多少联系的,他们的联系只是因为他们在哪里,只需要画出来而已,他们仅有的联系只是空间的而联系,而非逻辑上的那种属于数学的而联系,这一点我曾经不明白,现在略懂。

绘画,反应的是意识,这一段落当成我最后也是最重要的陈述吧,在之前我解释我看这幅画的目的时就是在意识的交流,我的一生都是为了发现意识的存在而存在的,我的灵魂现在被意识占据,我想解开她的秘密,而意识的秘密,我认为是是这个世界上最难以捉摸,也是最神秘的事物,而我将投身这个伟大的事业之上。意识本身就是破碎的,但是,每一个破碎却构成了一个整体,有时候我们努力分清碎片之间的联系,比如逻辑的联系,比如因果的联系,这些都是真理,都是对的,但是,意识本身的碎片的特征不是那么简单的,意识的碎片决定着我们这个世界的完整,这些东西将是我下一步的思考,是的,最终要的部分只是一个标题,一个接下来的目的,没有任何实际性的东西。

《毕加索的秘密》观后感(三):接近永恒

大家其实真的该看看这部纪录片。我们先说说毕加索吧,如果说一个神秘艺术家或者说伟大艺术家的画画奥秘我们很难理解的话,但是至少通过这部电影我们也能知晓一二。

你会感到惊讶,噢不,这太神奇了。从来没有人能将色彩运用的如此自如,就好像色彩是毕加索的一部分一样。从来没有人的仅仅一笔就可以改变整个画作。用神奇已经不能再形容了。画家在想什么?通过他的手,画作让人震惊,以为要抹掉作废,临近毁灭边缘却马上美轮美奂。我还是《老残游记》里描述那个说书人,他说这“恍如由傲来峰西面攀登泰山的景象:初看傲来峰削壁干仞,以为上与大通;及至翻到做来峰顶,才见扇子崖更在做来峰上;及至翻到扇子崖,又见南天门更在扇子崖上:愈翻愈险,愈险愈奇。”我想这足以描述毕加索的天才的作画方式了。电影其实是从巴赞的理论文集看到的。而对于巴赞说的,我注意到了。周围是黑的布景,而中间导演和毕加索的对话实在巧妙。看似平常的对话却很好的使这部纪录片别具一格。整个拍摄方式,包括对话,黑色的布景都是新意的,非传统的。不妨大家想想,为什么周边是黑色的布景。答案巴赞论集中找。说实在,这里面没有怎样的故弄玄虚,但是这部纪录片绝对会给人留下深刻的印象,不仅仅是我们穿着白色T-桖光头的毕加索,还有一切。看起来简单的这部纪录片,其实细节面面俱到。然而这些细节融合在一起则是导演的创新能力。所以正如巴赞所说,不要以为这仅仅是毕加索,这还是亨利·乔治的杰作。其实我们只要看看一些记录绘画的纪录片就可以对比一二,这类大多是讲解形式。

最后毕加索说:

And this is what I wanted to show:

the truth revealed from within.

It's getting dark.

It's getting darker and darker.

The moon...

the stars...

a shooting star.

It's really bad.I'll get rid of the collage.

It's getting better.

At least, it's a painting.

ow that I know

where I'm going,

《毕加索的秘密》观后感(四):去你妈的天才

我想你看完这部纪录片,会爱上他。

一个在世时就享有盛名,创作精力源源不绝的大师,一个半百的死老头,怎么还会有这么丰富的感受,从未枯竭过一样。在黑暗的放映厅盯着他笔法游走的时候,内心涌起接近神一般的惊奇之美,他的画,一直在进行,没有结束,没有定式,没有顺从,无视规矩。想象力毫无节制,十足幽默感,观众若想看着他画看出点什么来,是一定会被戏弄的。不到最后一秒,你不会知道它是什么。

看他作画,女人是要迷死的,我这才感同身受地想起三毛曾经大大感慨,想要成为毕加索的女人啊想要。想要做他的模特,被他画。被他那样的眼睛看过去,同时想象着自己被他在画布上分割成无数面,或许还临时拼贴上布和麻绳,手在画布上飞驰,如同轻抚过你裸露的肌肤,摸到了你汹涌流动的血液,手指插入骨骼的缝隙,突然一把捏住你鲜红饱满的心脏——躺椅上的某个夫人对着这个想法简直激动得要昏过去。这驰骋千里的暧昧要比确实地做爱还惊心动魄的。

女人是很奇怪的动物,一激动一欣赏就想献身,就想以床明志。好像自己的身体是个恩赐是个礼物似的,对男人是报答是表扬是thanks from god。高级点的,这礼物送得皆大欢喜宾主尽欢,低级的,送完了还不欢而散过了还得自伤自怜。归根结底这取决于宾主双方的脑子。我建议女人们以床明志的时候还是要用点脑子。说白了,一切活动都是脑力活动,包括嘿咻运动。嗯,扯远了。

女人是种喜欢折服的动物,终其一生,也不过是想找到一个让自己甘心的对象。让那点光辉照耀到自己身上,像月球一样有了亮度。毕加索是那个时代最具光芒的人物之一,他给了无数从事艺术的人们最直接的观感,同时呈现给他们艺术世界的无限荣光和俗世里的繁华锦绣。他欣赏女人,他爱女人,他沉醉于女人。女人们也最乐意被他欣赏,他点燃她们的生命,当他离开的时候,他从不知道她们的身躯发黑,渐渐冷却。

可如果不是他,我们看不见自己身上的美妙。更无从知晓光亮后的黑暗世界。

那时代,被气死的艺术家不是一两个。也许你更有才,更有想象力,身体更棒,但是这个时代不知道你,这个时代不认同你。你被天时地利人和的天才紧紧踩在脚下,你每天吃着最便宜的土豆画着同一个模特借着钱一天又一天直到发狂崩溃。你什么星球也不是,你什么行星也照亮不了,你只是一颗小土豆。

若我是男性,大概超级理解波洛克未出头时挣扎郁闷,借酒浇愁,半醉半醒之间大喊出,去你妈的毕加索!什么都被你先做了!

不过我猜,他是给了波洛克很大灵感的,可能。纪录片里的他的行为,已经很接近某种行动绘画,这种偶发感和自动性,正是行动绘画的核心,只是他画里还有着明晰的形象。那么,当波洛克功成名就觥筹交错间,会不会还是会从心底暗暗咬牙咒骂一句:

去你妈的毕加索。去你妈的天才。

《毕加索的秘密》观后感(五):你看到的只是画的尸体

背景只有一个——画布。

演员只有两个——线条和颜料。

线条在飞舞,轮廓在变化,颜料就是毕加索手里的魔术布。

刚才还是美女,后来又变成小胡子。

一开始画的是树木,然后变成一条大肚鱼,鱼又变成大公鸡,公鸡又变成人脸,最后变成惊人的天象。

画每时每刻都在变,每一秒都是一张完整的画,又是没完的画,只要他手中的画笔不停止,那就是一张有生命的画,永远在生长,永远在变化,你不知道它下一秒会变成什么,也不知道它最终会变成怎样。总是想着不要停不要停。。。

当他停下笔来,画的生命也即时结束,你看到的,只是画的尸体,并不知道画活了多久,也不知道画是怎么活过的,所以你看不懂。

天才啊~~

一笔一笔勾勒着,描绘着,眼睛紧随着那变化的笔触,猜想着下一笔将在哪里出现,想想着描绘的东西,忽然一笔下来,原来是这样的啊,太神奇了,我不再猜测,不再想象,眼睛紧紧追逐着笔的去向,努力追逐着他的思想。

当他落笔的一瞬间便被某种光所带领着,疯狂的追逐着,不能停下来,越来越快,时而驰骋,疾驰,时而漫步,时而跑的急了似乎被绊倒,挣扎着去抓住那道光... ...

笔触中带着挣扎,纠结,美好,展望,幸福,快乐,疯狂,希望,所有的一切一切都随着画笔宣泄在画板上。

轻巧的,快乐的,完美的曲线勾勒出一条美丽的小鱼;转而竟变成了一只大公鸡;浓重的油菜遮盖了美丽的曲线,如同乌云压下,化开了,美丽不在了,变成了一个面具... ...

几条之前明确的分割了画板,貌似构图严谨,胸有成竹,一个海滩的场景渐渐展露,沙滩、美女、堡垒、数目... ...涂抹,重复,覆盖,层层叠叠,叠叠层层~糟了,太糟了~哦~有想法了,重新打开一块画布,一副历经蹂躏的画面干净的呈现了... ...

呈现的定格的画面,只是旅途的驿站,穿越这画面,是画家思想的不断调整,修改,覆盖,涂抹... ....

我想画家自己也无法复制任何一个作品,因为每一副画都是独一无二的历程。

要想了解一个画家就要跟随他的笔。

我深深陷入进去,紧随着他的笔,想追随住那一点点光,那是灵魂的历程。

疯狂,神秘

《毕加索的秘密》观后感(七):我是硬着头皮看完的

这是很久收藏的书签了

静下心才能跟着钟摆随着笔触吐出根根游动的线条,背面拍摄真的像是从画布里长出来一样,体会画面的律动变化,粗细不一的线条,色彩厚重的色块一块块镇压他想表达的随性灵动

我画画的时候总是钻进一个洞里刻画细节出不来,他完全是天马行空的不停寻找新的瞬间鲜活的生命。他的画给我的感觉随着四季交替,万物交融更替。从萌动的陌生,到相遇交织的线条色彩每一次行走都是独一无二的,再然后在各种符号元素里构建新的故事情节,但是每个场景都会走动,终究变成另一番摸样。大部分的笔触是跟着他的生活经验一次次跳跃寻找一种绘画新方式。在随意自由中寻找遇见每一个细节之处的惊喜

《毕加索的秘密》观后感(八):画布上的秘密让画布去揭示

老一辈无产阶级革命家,不由得还是肃然起敬,依然是五体投地。

有机会目睹一幅画完成的始始末末,的确是这部纪录片最可贵的部分,不必要用太多的文字、语言,全在落笔之间。

记得以前不知在哪里看来的,说古代文人的书房是只有挚友才可以进入的,因为平日里看什么书,留连什么、思索什么,都在期间,是一个人思想的私处,不能随便示人的,对于画家更是如此,因为涉及到视觉的,显现得多,远没有文字的字里行间可以隐藏秘密。这里不仅是进入一个创作的空间,还是亲历大师从起稿、铺色、修改、反复地调整直到完成的全过程,可以看得到下笔的细节,看得到在推敲一个形态时所经历的探索的心路,所以这就更是这部片子立意里的可贵了。

看时有两个最强烈地感受,一个是肆意,从开始时对于完成没有太强的预期,所以不会拘泥在已有的形上,所以下笔不会刻意。绘画从开始到完成永远都不会是一个工程,一步一步将已有的想法实现,而是无数个未知,每一笔都是令画布生动的,每一笔!而绝对不是一个已知的形态。

另一个是掌控力,片子里有多少个瞬间,都觉得很完美了,不需要再动笔了,但是对于毕加索来说显然不是,还会一遍一遍地涂改,一遍一遍地面目全非,而你也一次一次地被说服,同意这样的确更好。但可以肯定的,如果没有后来的对比,前一刻的画面也完全是值得喝彩的,而这些修改又是那么的不同,于是最终的结论便是,对于大师来说,这便是掌控力,无论在任何一种状况下都可以使其完美,当然,对于最终签下日期的那个画面来说,的确是属于作者解决了他的问题后的结果。

不得不感叹,大师确实是大师。

片子很好,说的是属于毕加索的秘密,在画布上的,甚至都没有刻意去表现画家的镜头,完全在画布上,除此之外不会意识到其它多余的存在。

《毕加索的秘密》观后感(九):“天才是靠勇气实践的能力”

晚上看《毕加索的秘密》,全片七十多分钟。前半部分两年前看过,快进快看,很快就到了结尾。以为片名取成这样多是为了吸引观众,哪有什么可告人知的“秘密”。谁知到最后一幅画,在我毫不留意时,“秘密”自己悄悄溜达了出来,朝我招招手,搞得我措手不及,只得立马倒回去再看一次。从倒数第三还是第四幅画时,毕加索要求换成大帆布作画。最后一幅,是海滩场景。他在上面不断地做修改,跟他前面的作画没什么区别,仿佛会一直涂改下去,直到完成。这次却怎么也不得画家满意。他决定按照在家作画的习惯,把各种帆布面料和纸片贴上去,又涂涂改改好几遍。边画还边念叨:“不好,这很不好。我越画越糟。我要把这些都去掉。不行,这幅画已经毁了。”在观众以为将要见证一代传奇失足时,毕加索说道:“这是行不通的。但没关系,这个过程已经让我知道我想要的是什么了。换张画布,重新来过。”很快,新画布就换好了。毕加索挥笔直画,一刻都没犹豫。几笔就勾画出跟上幅十分相似却又完全不同的画来。

他停笔,说道:“我画好了”,在另一张大帆布上写上”Picaso”。

这就是“毕加索的秘密”,也是所有天才的秘密。靠勇气去实践。

只有做与不做的区别,别无其他。

《毕加索的秘密》观后感(十):传奇毕加索

看片的时候 因为没有情节支撑 其实挺无聊的

但作为记录大师创作过程的纪录片 四星还是要满上的

---“2015年传奇毕加索展上海环球港展”志愿者

---Toastmaster30分钟专题分享“让我解答你对毕加索的困惑”

看过资料较多,本文作为演讲稿梳理。

困惑:为什么毕加索是第一个活着见到自己作品被端进罗浮宫的画家?凭什么在他年纪轻轻就已经脱离“画家死后才能成名”的魔咒,靠画画创造财富?为什么他的画如此丑,却为世人争抢创造出一个个拍卖奇迹?他一生到底有多少情人?什么是印象派?印象派给人们带来了什么?为什么他能担起“20世纪最伟大的艺术家”如此承载一百年文化的美誉?