坚强的人就事论事,软弱的人自我攻击

作者 | 丫梨说

我们能做的:饶恕过去,放过自己

某次,他搞砸了一个订单。在部门例会上,上司严厉地当众批评了他,还说了些过激的话。

一连几天,小良沉浸在这件事引发的强烈痛苦与羞耻中,他觉得同事看他的眼光也异样了,仿佛因为这件事,所有人都在背后对他指指戳戳。

他无法安静下来反思如何从错误中吸取教训,而是陷入了严重的自我攻击:

我怎么这么笨?

但对于那些处在软弱的人来说,面对同样的失败,他们非常容易开启自我攻击模式,过分自我归因,一次失败,就倾向于彻底否定自己。

只是这种自我攻击,来自何处?该如何改变?

他们忠实、不加掩饰地表达自己的需要,饿了就要吃,渴了就要喝,不舒服了就要哇哇大哭。

他们没有意识与潜意识之分,直到1岁左右,思想诞生后,潜意识才开始启动起来。

他们也没有任何防御机制,只有在生命第一年结束后,应对原始崩溃感的次级防御机制才被开启。

他们的心完全向世界敞开,他们不知道什么是自卑,什么是忍辱负重。

但是,当抚养者不断地去评判孩子时,攻击模式就被启动了。

关于自我的一切负面评价,如果追根溯源,它们最初都是来自于别人。

地铁上,一个5岁左右的小男孩,手里握着一杯海带汤。一不小心,汤被洒了一点儿出来。

妈妈立刻暴跳如雷,大声训斥说:跟你说过多少次了!小心点儿!你简直笨死了!

孩子整个人吓坏了,不知所措地站在那里。

讲真,这点用调味包冲泡的汤,即使都喝了,能带来多少营养?

我以为一切可控,但你不如我所愿,搞出来点事儿,把我吓了一跳,于是,我开始攻击你。

如果父母的自我太脆弱,不能承受突如其来的无常与失控,虽然无常与失控才是常态,他们会无意识地因为鸡毛蒜皮的小事攻击孩子。

长此以往,孩子就会内化一个严苛的父母形象,以后一旦犯错,比如自己搞丢了东西,即使不再有人指责他,他也会开启自我攻击。

正如一个网友回复说的:我就是这样长大的。现在自己犯了点儿错误,都恼怒自己太笨,恨不得拿刀捅自己。

想起我的童年,我爸可以因我扶着楼梯上楼而不断引申联想,最终到天塌了的地步:回来没好好洗手,终于得病了,最终被重病击倒在医院的病床上,并还因此损失好几万块……

1996年,李嘉诚的长子李泽钜被绑架。对方单枪匹马到李家中,开口就要20亿,李当场同意。

李回答道:“因为这次是我错了,我们在香港知名度这么高,但是一点防备都没有,比如我去打球,早上五点多自己开车去新界,在路上,几部车就可以把我围下来,而我竟然一点防备都没有,我要仔细检讨一下。”

再怎么自我攻击,也不会使时光倒流让错误不发生,此时更重要的是就事论事。

大不了的小问题,就让它过去吧。严肃的问题,学会以后如何规避。

如果你容易陷入自我攻击:

? 首先你需要重新接纳自己。

埃克哈特·托利在他的《当下的力量》提出了“向思维认同”的概念:

我们常常用思维来对抗那些痛苦的体验——不断地思考怎么办,怎么解决困境,却没有实在地感受那些痛苦的感受。

久而久之,我们忽略了感受,忽略了心灵与身体,却以为这些思维就是全部的自我,“我”等于思维,思维等于“我”。

但其实头脑的认知,非常容易被人灌输、影响。想想那些关于“你不行”的思维,回想下它们最初来自于哪里。

正如我们前面讨论的,负面的自我评价首先来自于生命早期的重要他人。

如果没有觉知,我们很容易认同负面思维进行自我攻击:我确实不行,我确实很差劲。

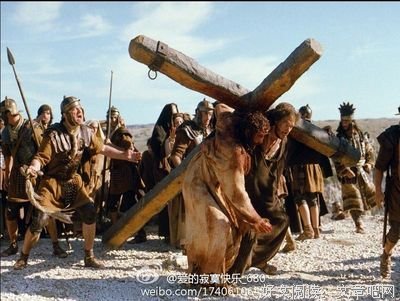

按基督教《圣经》的描述,人的被造是奇妙可畏的,在暗中受造,在地的深处被联络,上帝的手在母腹中就已经覆庇每个孩子。

即使撇开宗教信仰,想想母亲在孕期只是保持足够健康的饮食,一颗受精卵就发展成了有灵有肉的胎儿,这个过程本身就是值得敬畏的。

? 其次,你需要重塑时空感。

在陌生的场景A,你表现的有些笨拙紧张。在熟悉的场景B,你非常放松,轻松幽默地带动了气氛。

在第一个时空的失败,不代表在所有地点与时间,你都会是一个失败者。

另外,不要让一个失败蔓延到各个时空。

比如,工作不如意,回到家里不受控制向孩子撒气,最后你会发现,工作做的不好,孩子也被带坏了,这样,你更易于陷入自我攻击了。

? 最后,你需要积累那些“我是好的”的体验。

每个人都是自恋的。对于易于自我攻击的人来说,呵护那些“我是好的”的感觉至关重要。

比如,远离那些容易激发你自我攻击的关系。

有些人非常善于激发别人的自我攻击,比如不回应你,让你觉得你提的要求过分,或者有意无意地告诉你,你其实做的还不够好,甚至可以说挺差劲的。

另外,主动去做那些你擅长的事情。与其拼命改变缺点,不如全然专注你擅长的领域。通过这些领域,累积“自己是好的”的体验。

每个人都是不完美的,饶恕过去,放过自己。

关于作者:丫梨说,心乐土专栏作者,一位生娃后通过精神分析逐渐看清人生、育儿迷雾的80后。个人微信公号: 丫梨说(deartalk110)。