“小学生用大数据研究苏轼”?别不信!中国教育分层正式开始了!

上一期,小仙女给大家推荐了一款帮助提升睡眠质量的好物《睡得少光荣?睡得多可耻?真正成功的人,都是这样睡觉的》(☜点击查看)

这一期,我们来聊一件最近刺痛了很多人神经的事。

10月9日,清华附小2012级4班在班级微信公号上发布了一篇题为《当小学生遇见苏轼》的文章,里面收录了该班学生关于苏轼主题研究的作业。

围绕苏轼,这个班总共写了23份主题研究报告,书单君选了几个,大家感受一下——

《大数据分析帮你进一步认识苏轼》

▽

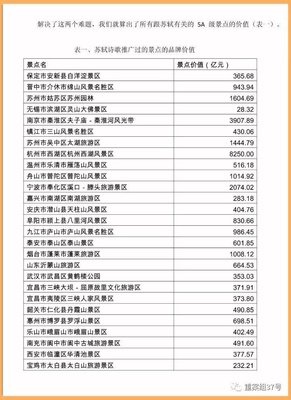

《苏轼的旅游品牌价值分析》

▽

《苏轼与王安石、欧阳修的对比》

▽

《苏轼的社交圈——揭秘苏轼不同时期的朋友》

▽

大数据、定量分析、心情曲线、词频分析……运用这些高大上研究手段的人,竟然只是一帮6年级的孩子?!

网友们当然不信:

实话说,在看到这些研究报告时,书单君也疑心:太假了吧,小学生能有这水平?!

但很快,权威媒体的报道就来了。清华附小的老师在接受澎湃新闻采访时这么说——

如果你看到这些孩子的成长过程,就不会只看结果就质疑。清华附小的学生从一年级就开始持续不断、完整的课题研究——包括校园里哪棵树最大,校园里地砖的花样有多少种,各个雕塑背后有什么样的故事。

其实,翻看一下清华附小2012级4班的公众号,发现这样的主题研究比比皆是——

这简直颠覆了大家对小学教育的想象。

我们本以为,顶级小学与普通小学的差异,还只是在优等生的数量上。好学校师资强、资源多、升学率高,但不管怎么说,大家都在同一条书山题海的路上奋斗。

但没想到,这种差异如今已经天差地别——

自己的孩子还在应试教育的路上吭哧吭哧,别人家的孩子却已在探索式学习上撒腿狂奔。

但书单君觉得,这事值得思考之处,还不止如此。

1

万维钢在《智识分子》一书里提到过一个观点,他认为,中国现阶段的流水线教育的默认生产目标,并不是在培养“人”,而是在打磨和挑选“器具”。

下等的器具,是某种实用工具,对应一般家长要求孩子有一个“容易找工作”的学历和技能。

上等器具,是工艺品,对应中国家长对孩子的期望是各种“素质教育”:会弹钢琴、学习好、外语棒、长相漂亮等。拥有的素质越多,别人就越觉得你好,越能在就业市场、婚姻市场等兑换收益。

然而器具,无论下等、上等,本质上都是在满足社会功用。这种教育模式下走出的人,更善迎合,而非开创。

相比之下,清华附小的孩子,会更具主人翁心态,更擅长分析问题和探索式学习。

在回答“如何评价《当小学生遇上苏轼》文章”的问题下,知乎网友@德龙 介绍了他认识的一个爱摄影的清华附小学生小贲,6年级时,就拍摄出长达20分钟的毕业纪念片。

初看这片,@德龙 就愣住了——“这样的镜头运动、这样的结构安排、这样的声音处理、这样的采访选景,放在我本科视频制作课上也毫不逊色,甚至名列前茅。”

小贲还跟同学成立一个名为inside的影像工作室,在优酷自媒体频道里,这样写着介绍——12岁少年摄影爱好者的工作室。里面有航拍作品、有VR体验、APPLE WATCH评测等。

@德龙 感叹——在其他小朋友没头没脑瞎玩时,他们已经在有计划、有意识、有成果地在玩了。没耽误正常学习,也没耽误发育成长。

这才是真正赢在了起跑线上。

而我们大多数人,意识到“学习”并不等于听讲、背书、考试,得是多大年龄时候的事了?

2

其实,这残酷的现实一直存在,只不过没太引人注意。这次清华附小的学生用苏轼的研究报告,直观又生动地,把差距摆在我们面前。

书单君觉得,网友们的关注、惊讶,甚至调侃、嘲弄,绝不仅仅是针对一份作业,这背后或多或少透露出的,是我们对教育分层的恐慌和焦虑。

什么是教育分层?万维钢在《智识分子》中,介绍了美国的情况——

底层和工人阶层培养的是工人,他们的教育强调纪律和遵守规范,唯课本是从;

中产阶层培养的是雇员,虽然学校教学灵活得多,但课本权威依旧不容置疑;

专业人士阶层教育,开始抛开课本,进行项目式教学、主题性研究,培养的是创造性和独立性;

再高一级的主管人士阶层,是国家的领导者和统治者。他们完全不用考虑升学、或跟随规则。他们的孩子是未来规则制定者,着重培养选择和决策能力。

各阶层平行运行,教育帮忙维持着稳态,这就是教育分层。穷人和一般家庭的孩子,在固化的教育模式下,十有八九无法突破父辈命运。

这种教育的分化,实际上也正在中国发生。

就拿清华附小为例,它的入学门槛就很特别。该校2017年的入学登记通知显示,清华大学事业编制教职工的子女(二代)及符合政策的三代子弟,才有入学资格。而这些孩子从小得到的是怎样的家庭教育熏陶,也就不难想见了。

而且清华附小的研究式学习从低年级就开始了,最初是具体的小课题,后来就是打通各学科的整合主题研究。

据媒体报道,为了这次的苏轼研究,孩子们实际上已经花了1年时间阅读苏轼作品,数学老师帮助寻找研究工具,语文老师负责帮助文字表达,学生们分工合作,最后形成研究报告。

这就是我们要面对的教育差距:牛校的小学生在用大数据研究苏轼,重点学校的孩子在超前学习,普通学校的孩子在按部就班……

3

这现实究竟有多严重,感受可能因人而异,有人细思极恐,有人坦然接受,都能理解。

但有一种声音却让书单君觉得有点可悲——质疑别人的爸爸。

他们紧盯着论文里出现的“爸爸”字眼——“在爸爸的帮助下”、“我和爸爸一起”——试图证明这样的研究是造假、是作秀。

“肯定不是孩子做的”、“以后写作业要拼爹”的舆论,不绝于耳。书单君刷朋友圈时,还看到有人调侃:“是不是以后要推出个硕士博士代小学生写论文的服务?”

这些故作自信、轻松的嘲讽,实际上恰恰暴露出了发言者的玻璃心:他们在情感上不敢接受小学生可以完成高水平研究的事实,便像鸵鸟一样,将头埋进沙子里,以为只要自己不承认,就可以颠覆客观事实的真实性。

说实话,书单君自己也很焦虑。我出身农家,从普通的重点大学毕业,当过几年苦逼的记者,现在还得靠自己码字养活一家子。

和中国其他千千万万最普通的爸爸一样,我不是官二代,不是富二代,没有多高的科研素养,连相貌都只能算平平,我究竟该拿什么,让我的孩子成为同龄人里比较优秀的一个(最优秀的显然已经不可能了)?

教育孩子这件事,不是知识不够就不能做,得看你想不想做、去不去做。

清华附小学生的爸爸们,当然不是等闲之辈。教孩子做作业,对他们的工作也没任何帮助,甚至有些无聊。但是他们愿意用自己的知识和技能,帮助自己的孩子去理解身边的事物——共享单车、高铁运力、打折陷阱、古代诗词……

而我们周围的很多爸爸,是不是还在以忙工作忙应酬为借口,把孩子托给孩子他妈,托给学校和老师,再花钱报上几个兴趣班,便认为自己尽到了教育孩子的责任,就可以要求他像“别人家的孩子”一样优秀?

真正的教育,其实就是拼爹。只不过,它拼的是父母的格局、认知、价值观,拼的是为孩子投入时间的意愿。

中国教育的分层时代已经开始。如果你希望下一代成为“别人家的孩子”,请先努力变成“别人家的父母”。

--我是推荐好物的分割线--

p.s. 昨天,小仙女给大家分享了一个TED演讲视频,来自《赫芬顿邮报》的创始人阿里安娜。虽然这个视频只有短短4分钟,却引发了很多人的思考。

她说,现在很多人都有一个错误观念——以睡得少为荣,以睡得多为耻,这样就感觉自己很充实很高效。然而,事实并非如此,那应该怎么睡?

点击下图,就可以看到这篇文章

☟