雁门关,代州,黄酒

“圪转”是山西人的专利语言,就是浮皮潦草的看了看。

雁门关在山西乃至全国是有名气的地方。它不仅是地理文化概念。故名思义,雁门山是座横亘在太原及忻定盆地与大同盆地的东西向大山。这座山属于吕梁大山的小支脉,在代州一带,候鸟大雁南回北归若出门进门,自古来走的是这条路线,雁门山自古设的关隘,是非常重要的军事要冲,也是南来北往的咽喉要道。

现在建高速,一条隧道五公里多穿山而过,天堑根本不是回事了。以前可不一样的,南北来客在山上蜿蜒曲折的绕行几十里,不耗个一两天功夫,非累的人仰马翻过不去。

雁门关如今是5A级景区。山西也算旅游大省,可上了这个级别的风景名胜区也就一共7家。太原往北也就大同云岗石窟,佛教圣地五台山加雁门关属旅游高等级。

应代县朋友的相邀,大早从太原出发,趁天不热就到了雁门关。熟脸好办事,我们没走旅游散客的步道,一直开车从专道盘旋路上了山顶。以前路过许多次雁门山到雁北,也只是匆匆穿行,山见的多了,没有在意。这次站到山峰望远,才见雁门山的巍峨与雄奇。峰峦叠嶂,朝东西向绵延远伸。这一带的石山多是断层,壁立陡峭,山的表皮也没多少植被,多是苔藓类绿植,难怪此处设军事关隘,借尽了天势与地利。所以明淸时太原大学者傅山先生叹之作诗:“三关冲要无双地,九塞尊崇第一关”。

进了景区门口,靠山建有一堵宏伟的文化墙,浮雕了雁门关的千古英雄人物,景区门两边雕塑了杨家将一门忠烈,个个性情彰显,栩栩如生。

雁门关景区开发时间不长,但已初具规模。我们从北坡沿着太和岭村南行。据介绍,太和岭也有故事。当年抗日战争时期,中共的代表周恩来等,曾与山西的土皇帝闫锡山,在这个村的窑洞里会谈组成抗日统一战线。

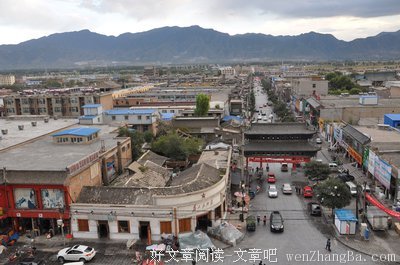

出了太和岭就是边贸街,复古明清时的砖木建筑风格,两边参差错落,商店卖皮货及当地的土特产品,掩映在群山之中的小街,两边有农家乐,客栈,很有味道。心想若是有闲时,在这里住上数日,远离都市的喧嚣,灰砖兰瓦,依山靠天,悠悠怀古情,那是怎样的享受呵。

雁门关就在眼前。雄奇的城楼,关山难越。脑际响起毛主席那两句大气磅礴的诗文:雄关漫道真如铁,而今迈步从头越。倒不是这座门楼有多么震撼。现代摩天大楼我们见多了。重要的是这座关楼,俯视了多少风云的变幻,读了千百年的沧桑人生,它像一个满腹情怀的岁月老人,我们不得不对她肃然起敬。

地利门进去,是面积不大的瓮城,几百米外就是天险门。这算雁门关的正门,也是地基和原始城楼保存较好之处。整个关城,面积不大,墙垛向东西向缓坡延伸,蜿蜒上升,气势宏伟,土灰色的大墙砖,也是近年的复古作品。这一切经了解,都是明代600年前的复制。只有天险,地利门内脚下的青石条,真切的写照着历史的脚迹。尺把宽,四五尺长的青石被数百年的车辙和脚印蚀的坑洼不平,磨蹭的发亮光洁。岁月打磨可绝对是功夫。

雁门关在明清以后,已经成了雁北内外的通道。据史料,军事上边关意义上的关隘是春秋战国之始。这里烽火连天,硝烟弥漫。起初的英雄便是赵武灵王时的李牧将军。当时雁门叫勾注塞,又一名西径关。李牧将军大战匈奴人,留下千古“奇才”的英名。数百年过后到了汉代,雁门又是抗击突厥人入侵的前沿战场。旌旗招展,铁骑浩荡。战火中又一骁将载入史册。他就是号称“飞将军”的守军统帅李广。“但使龙城飞将在,不教胡马度阴山”。又到了宋朝年间,契丹人贵族占领了雁北幽云十六州,屡屡向中原进犯。杨业为主的杨家将精忠报国,写了让国人家喻户晓的忠烈故事,成为现代人最有感染力的戏剧素材。(哲理故事 www.wenzhangba.com)

在雁门天险门右侧,在早被焚烧了的“靖边寺”旧址,近年也在原地复建起来。本是古代人纪念李牧将军的庙宇,现在成了群英纪念馆。有史记载的历朝各代名宿,被雕像成群供奉在各室。独有一人,供奉在正庭右室,他就是宋朝抗辽时的元帅潘美,穿文官服,孤独的尴尬,也无褒贬的评说。这也是呼应民间的舆论导向吧。潘美在现代戏剧中人物是潘仁美,是大奸的代表。对错是非,究竟是正史野史舞台文学,给大家留足了想象的空间。

在雁门山圪转时间不长,我们原路下山,直驱距东留属村不远的杨家忠武祠。

杨家忠武祠建在鹿蹄涧村,村的故亊是个神话,一个神鹿中了猎户的箭化身于此,只见神鹿之蹄不见其影。后来杨家九世孙杨再兴一门在此繁衍,全村人都是杨令公无故将军的后人了。忠烈祠几百年了,保存尚好。尤其是门口对称的两棵大树,躯干健壮光溜,枝叶繁茂,写照着一代忠魂青史英名不衰。

代州文化源远流长,千古真人英才辈出。在山西文化界有句话叫“南绛北代”,意思是三晋文化厚重,尤其是晋南中条山下的绛县,太原北部的代县,这两块文化热土上载有讲述不完的历史故事。雁门关山的一草一木,只瓦片砖,都象时间老人,能叙述出沧桑变迁的流年变迁,断不是这浮皮了草一圪转所能领略的。

中午我们到髙老大家用餐。东留属村离繁峙县城只有十几里地了,但还是属于代县的地盘。代县除了悠久的历史文明,有什么名产呢,只知道这里有丰富的铁矿资源,山坡野地杏树多,但还算不上名产。

名产的非遗文化寻根才是笔者感兴趣的东西——代县黄酒。在代县的历史文献中扒来扒去,最有挖掘的就是黄酒。

也是此行的目的。百闻不如一见,百见不如一品。

黄酒近年来被代县人重视起来了,因为前几年急发财挖资源,一下冒出了不少暴发户。近几年这条路难以为继了,有头脑有理性的老板就回头寻根千百年留下的名产,黄酒被聚焦,忽拉的出来了十来家。现在大多也没成什么气候,艰难维持是现实。

黄酒在世界上与啤酒,葡萄酒称为三大古老的酒种,其中黄酒是我国的国粹,据考证已有酿酒史5千年以上。如今,黄酒的消费群在江浙一带,以绍兴酒为代表,年消费在150万吨左右。

相比来说,代县的黄酒是小儿科。加起来的产能也不过几千吨。产量名气都远不够。可是,代县黄酒在北方却有代表性的地位。它的酿造原料是黍米,北方人叫黄米,这是区别于南黄酒的真正原始传承。如今还是手工工艺,酿成的黄酒醇香甘厚,回味延绵。放到现今时代,一个产品要传承有传承,要文化有文化,要质量有质量,货美价廉。这一切让我很惊艳的,带入一种难舍的思考。这么好的一款国粹土产,怎么就做不出娘子关去,做不到世界去。

黄酒厂老板高老大实情实意,人象酒一样醇厚。初次相识,也没说的老多,心中自有无限的感慨。以酒会友,更多的转入构想,对代州黄酒,想干点什么。

匆匆过客,圪转了代州。这是个能留住闲心文人的地方,也有感觉产生琢磨亊的意思。

这里属于来了还想再来的地方,不妨过来体会一下。