李小璐PK屠呦呦:能救你命的新发现都比不上婚姻出轨?

「“让青蒿素更好地造福人类”,是她毕生的愿望。」

新年开始了整整一周,打开手机每天的画风依然是这样的——

李小璐夜宿PG One家、贾乃亮取关、王思聪背锅、李小冉秒删……最后是前天贾乃亮悲情回应。

就在这些花边新闻霸占热搜榜的时候,有这样一条新闻被冷落在角落里:

诺贝尔医学奖得主屠呦呦团队又有突破性表现——双氢青蒿素对红斑狼疮有独特效果。

提起屠呦呦,人们并不陌生,她因为发现青蒿素而挽救了全球千百万人的生命,成为2015年诺贝尔医学奖得主,同时也是首位获得科学类诺贝尔奖的中国人。

与李小璐相关的信息,几乎每则都是“爆”的状态。与之相比,屠呦呦的新闻显得很平淡。

关注到的网友纷纷留言表示“这才是我们要看到的新闻”、“这才是真正和我们有关系的”。

可很多人不知道的是:在获得诺贝尔奖前之前,屠呦呦是北京东四胡同里一个如同“扫地僧”般的存在。

“低调行事”,这是街坊邻居和周围朋友对她的评价,也是她惯行一生的准则。

结缘青蒿

1930年隆冬,屠呦呦出生于浙江宁波一个书香门第,父亲是银行职员,母亲是当地的名门望族。

她是家里唯一一个女儿,父亲得女,喜悦之情溢于言表,脱口而出:“呦呦鹿鸣,食野之蒿。”

随即便拍手叫道:不如就叫她呦呦吧!屠呦呦就这样与青蒿结下了不解之缘。

年幼的屠呦呦与母亲

屠呦呦的少年时代,在父母的保护下过得还算安稳。她的小学初中都在私立学校度过,在老师和同学眼里,屠呦呦是个脚踏实地的学生,自己想做的事情,想学习的东西都会尽百分之百的努力。

只是这样平静的日子,在屠呦呦16岁那年中断了。那一年她患上了肺结核,不得已中断了2年的学业,经过长时间的调理才康复。

也是这次患病的经历让她重新开始思考人生的意义,那时候学医的种子就在她心里萌芽。

少年时代的屠呦呦

在考入北京大学之后,屠呦呦义无反顾的选择了医药学。

要知道当时的医药学是一个相当冷门的学科, 可她不在乎外界的眼光,这条路是自己选的,那自己就会坚定的走下去。

大学四年,屠呦呦成绩很优异,毕业后被分配到中国中医研究院工作。

屠呦呦在北大读书时

时间到了美越战争的阶段,疟疾在双方主战场上全面爆发,据不完全统计当年因为疟疾而死亡的士兵,是因战争而死的5倍!

而原有的药物产生了抗药性,这样寻找新的抗疟药物就成为了双方的“当务之急”。

这里科普一下,疟疾一直以来都是人类最大的杀手之一,主要通过蚊虫传播,仅非洲每年就有100多万人死于疟疾。

随后越南来寻求我国的帮助,由于我国当时也深受疟疾的困扰,于是国家成立了专门的研究组,研究抗疟新药。

39岁的屠呦呦临危受命,成为“抗疟中草药研究组”组长。

就当时而言,时间就是生命。

美国为了最先研究出抗疟新药,花费巨资,动用了最先进的设备,成立大型的专家组,短短时间内就找到了20多万种可能性药物,可最后都没能成功。

“他们都不行,我们的设备还没有人家先进,我们能行吗?”

当时不少人发出这样的疑惑。

临危受命,压力自然是有的,但是在屠呦呦看来,没有能不能的问题,只有肯不肯、能不能坚持的问题。于是她一头扎进新药的研究工作。

她先是花了3个月的时间,走访了无数老中医,日夜不休的筛选了640多个药方,

挨个研究抗疟性。

可转眼2年时间过去了,都没有太大的进展。

就在研究难以进行下去的时候,她发现从青蒿中提取药物治疗疟疾,药效很好,于是趁热打铁,继续做实验,谁知越做药效越低,屠呦呦整个人都进入了低迷的状态。

“是哪里出错了吗?”那段时间她一直在思考这个问题。

从哪里跌倒就从哪里爬起来,她开始查阅大量的古医书,从中寻找根源。

这时候一本叫做《肘后备急方》的东晋医书,给了她大量的灵感。

2年多时间,380多次实验,屠呦呦终于从青蒿中提取出了有效药物,只要在动物实验中没有不良反应,基本就成功了。

但是令所有人没有想到的是,在随后的动物实验中,个别动物出现了不良的反应,于是大家开始对青蒿素到底适不适合人类产生了分歧。

难道就这样放弃吗?当然不!一次不行研究两次,两次不行就三次,为了消除大家的疑惑,屠呦呦干脆亲自上阵,第一个进行人体试验。

这其中的风险可想而知,但此情此景下,时间就是生命,为了争取到宝贵的时间,挽救更多生命,她管不了那么多了。

还好,最后的结果是青蒿素完全适合人类对抗疟疾,这一项发现,最终拯救了全球数百万人的生命!

从青蒿素的发现到获得诺贝尔奖,从获得诺贝尔奖到如今的2年多时间,屠呦呦从来没有停下过研究的脚步。

即使她早就到了退休的年纪,即使她中间身体不好住院疗养了一段时间,对于她来说,生命不止研究不前。

她曾经说过:“咱不是为了得奖而得奖,问题是为实际地拿出一些东西。”

青蒿素的作用不简单

研究人员已证明,青蒿素对治疗白血病、肿瘤、多发性硬化、类风湿关节炎等疾病也有效果。

2016年12月1日,发表于美国Cell杂志上的一项突破性研究表明,青蒿素或许还可以拯救数亿糖尿病患者。

青蒿素的存在,给予了全国乃至全世界的科学研究学者一个研究对象,一个有着无穷的未知和探究意义的对象。

2015年12月10日,瑞典斯德哥尔摩,诺贝尔奖颁奖典礼举行 / 视觉中国

而青蒿素的衍生物双氢青蒿素,对疟疾有着更强大的杀灭作用。

早在1992年,双氢青蒿素被批准为一类新药后,屠呦呦带领团队开始重点研究青蒿素对自身免疫性疾病的治疗,发现双氢青蒿素片对红斑狼疮的治疗有明显效果。

红斑狼疮常见于15-40岁的女性,女性发病概率是男性的7-9倍,患者一般会有红斑,皮损,内脏损害等症状。

elena Gomez在ins发布自己完成手术的照片 / instagram

赛琳娜•戈麦斯(Selena Gomez)早在2013年就宣布自己患上红斑狼疮,不得不暂停巡演。

这些年,她时不时会被媒体拍到因药物治疗导致身材走样,不少人甚至误以为她染上了毒瘾。

红斑狼疮给人带来的痛苦难以想象,目前也无根治的办法。1955年以来,国际上没有一个针对系统性红斑狼疮治疗的新药上市。

2011年,美国批准了一种抗体药物(Belimumab/HGS1006)用于治疗,但高昂的治疗费用,使得绝大多数患者都被拒之门外。

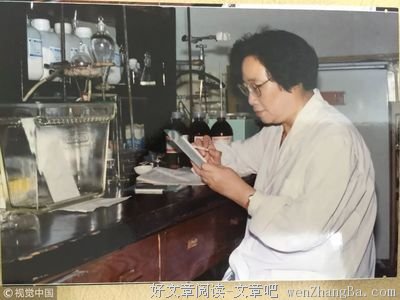

年轻时候的屠呦呦 / 新京报

她的青蒿素拯救数百万人

早在2002年,香港科技大学学者理查德•K•海恩斯(R. Haynes)便发文盛赞青蒿素,认为“这项研究是整个20世纪下半叶最伟大的医学创举”,提出“应该授予屠呦呦诺贝尔奖”。

由于没有博士学位,没有留洋背景,更没有院士头衔,屠呦呦一度被戏称为“三无”科学家。

屠呦呦获拉斯克奖 / 新华网

但正是这位“三无”科学家,在2011年9月,获得了美国拉斯克奖临床医学奖(被誉为诺奖风向标)和葛兰素史克中国研发中心“生命科学杰出成就奖”。

2011年,美国国家科学院院士路易斯•米勒,在拉斯克奖专为屠呦呦制作的颁奖视频中提到,世界疟疾感染者能够免于病痛,获得重生,离不开屠呦呦对于国家使命的忠诚与崇高情怀。

艰难承担治疟费用的非洲家庭 / 路透社

据世界卫生组织(WHO)不完全统计,在过去几十年里,青蒿素在全球共治疗了2亿多人,挽救了数百万人的生命。

自2000年起,撒哈拉南部的非洲地区约有150万人因青蒿素联合疗法避免了死亡,约2.4亿人口受益于青蒿素。

而在西非的贝宁,这种价格便宜、疗效明显的药被当地人民称为“来自遥远东方的神药”。

在肯尼亚内罗毕拍摄的由中国企业生产、含有青蒿素成分的抗疟药物 / 新华网

截至2016年底,全球91个国家和地区近一半人口仍受疟疾威胁,疟疾仍是世界三大致死疾病之一。

但青蒿素的存在,大大降低了疟疾的死亡率。它为人类健康的改善和疾患痛苦的减少做出了不可估量的贡献。

2015年10月5日,诺贝尔生理学或医学奖揭晓,屠呦呦实现了中国本土获诺奖“零的突破”。

可爱的是,当“中国科学家屠呦呦获得诺贝尔奖”这一消息轰动全国,传遍大街小巷时,这位年过80岁的老科学家还浑然不知。

她是在一个多小时后,通过电视新闻,才确认自己获了奖。

谈及获奖感想,这位老前辈仍不断强调这是整个团队的功劳,也是全中国科学家的荣耀。

屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖一半奖金,另两位科学家共享另一半 / Nobelprize.org

2015年12月,屠呦呦培养的唯一博士生王满元写下了《屠呦呦传》,记录了生活中屠呦呦的故事。

“在她身边这些年,感触最多的是屠老师对事情的看法特别平和,对有些事情看得比较淡。”

在学生看来,在生活中,这位造福难以计数的人类的老学者是一个真真正正简单的普通人。

88岁的她从未停止过脚步

获得这贝尔奖后的两年来,屠呦呦的团队正式发表过15篇科研论文,其中包括了两篇影响因子超过10的重要论文,另外还有三项专利正在申报中。

目前公开发表的青蒿素临床研究非常少,临床资料非常有限,青蒿素及其衍生物的二次开发还有很长的路要走。

“我还有很多事情要做”,这是屠呦呦获得诺奖后,接受采访时说的最多的一句话。

这位88岁的老太太从未停止过追逐科研的脚步。

“让青蒿素更好地造福人类”,是她毕生的愿望。

民族歌剧《呦呦鹿鸣》 / 人民网

在日前新华社的采访中,屠呦呦表示“截至目前,青蒿的‘全貌’我仍不完全了解”。希望在新的一年里。能发现青蒿素的更多秘密,“把论文变成药”。

这个与青蒿素作伴了40多年的老前辈,对青蒿素仍保有着初恋般的热情和好奇。

屠呦呦4年前赴美领拉斯克奖时与老伴留影 / 生活日报

在高中同学的印象里,屠呦呦的家务活儿不灵光,基本都由先生做。

也幸好,这位经常找不着身份证,箱子东西放得乱糟糟,坐火车中途下车后被火车落下的“粗线条”老太太,有着一位默默照顾着守护着她的老先生。

那段以身试毒的火热年华里,老伴儿李廷钊说过的那句“我心疼她也支持她”一直延续到了今天。

无论是世人为她喝彩赞颂,亦或是热度散去,她依旧沉稳平静,也依旧在坚守中渴望着前进。

—— THE END ——

推 荐 阅 读

▼

陈道明:始于颜值,陷于才华,忠于人品

张爱玲:在民国,活得最高级的女人

金庸:人生就是大闹一场,然后,悄然离去

本期编辑✎ 学妹

文章来源:槽值

图片来源于网络,版权归原作者所有

# 国学君说 #

中国有着上下五千年的厚重文化,后人当以史为鉴,以史明理,可多数人并不知道该从何处着手。

别着急,这里有个让你细细品味中国文化的机会。识别下图二维码即可,每天10分钟,一个月轻松通读中国古代史!

点击阅读原文,立即进群,走之前别忘了点个赞哦~