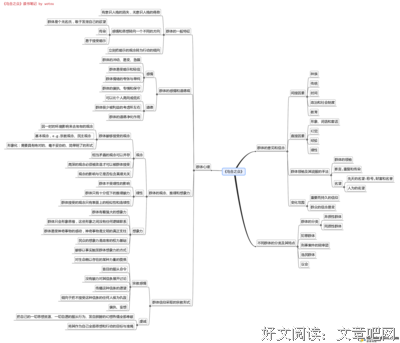

《乌合之众》的读后感10篇

《乌合之众》是一本由古斯塔夫·勒庞著作,译林出版社出版的平装图书,本书定价:CNY 28.00,页数:176,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《乌合之众》读后感(一):乌合之众:最合适的中文译名

迄今为止我读到的所有外文书中书名与中文译名最为贴切吻合的一本,没有之一。

怎样形容作者文中频繁提到的“群体”一词,英语中用Crowd没有毛病,中文只有“乌合之众”这四个字最合适不过了。

总所周知,这个词在中文语境下是个贬义词。在作者并未完全客观的语境下,Crowd这个词在这本书中也尽是贬义。作者的基本观点,简单理解就是用了各种各样的论证解释了中文中诸如人云亦云、以讹传讹、三人成虎、众口铄金等等成语的含义。

再聪明的人一旦被放入到一个群体中,也会变得愚蠢。这是作者持的基本论点。群体,或者说这群乌合之众,是作为一个人类的整体而言的,理性是不存在的,剩下的只有人类本性中的欲望。乌合之众最易受到煽动,容易被各种暗示、断言、激励性的话语煽动,不论多么理性的人,在这种情绪化的煽动下,毫无理性可言。这个观点不可辨驳,中文中的许多反例在这个观点面前往往不堪一击。

比如,“人多力量大”多用来形容一个人孤助无援的时候拉帮结派更有心理优势,比如干架吵架的时候。或是纯体力输出时确实人多比较有优势。而这句俗语本质上说的其实和乌合之众的理论是一个意思:当个人融合到一个群体中的时候,个人的特质就消失不见了。“人多”搬砖的力量确实大,但推倒一堵墙的力量也很可怕。

比如“众人拾柴火焰高”。齐心协力做一件事的时候凝聚力很重要,所产生的凝聚效应确实很强,但可怕之处依然如“乌合之众”所说:群体中的个人意识会消失,他们所有人的思想情感只会聚集到一个地方。

再比如“三个臭皮匠顶个诸葛亮”。仔细分析这句话,会发现三个臭皮匠确实比孔明聪明,但扩大到十个,二十个,一百个,形成一个真正的群体概念的时候,“乌合之众”毫无主见的特点也就出现了。

作者并没有解释,这种大众心理是为什么出现。人类是群居性的动物,同样的或是不同样特质的群体聚集在一起,从生物学角度来讲,也是人类为了更安全的生存所刻在骨子里的基因决定的现象。而当我们意识到自己身处一个群体中时,所需要意识到的是,自己的意志是会开始受到群体意识的影响的,这或是是本书对我们最大的益处——即永远不要把自己想象得多么的客观与公正,或许这个世界上根本没有真正客观的东西可言。

本书比较受争议的是作者的部分观点。比如对“社会主义”赤裸裸的鄙视,比如对女人赤裸裸的歧视等等,或是受作者那个时代的影响吧。这些观点读起来甚至会觉得作者幼稚得有些可笑,但也是另一个角度提醒各位读者:作者本人也是19世纪那个时代某乌合之众的一员,他自己根本意识不到自己部分已经被扭曲了的意志。

作者的观点很大胆,写法类似于对群众演说,重于煽动情感,疏于理性剖析,以至于文中的观点几乎没有用事例/实验佐证,引用到的历史事件也很容易使人得出截然相反的观点。但这无疑是强有力的散布观点的演说。

由于缺乏证据,第一卷中屡屡有不尽人意的地方,许多人说作者观点偏激也是基于第一卷的论述,这里需要说明的是,作者采取的是与恩格斯、里夫金等人相反的视角,即意识形态决定社会体制和社会关系,对于意识形态是否能由社会关系来决定,社会关系能否因为意识形态之外的原因发生变化这两点,作者是予以否定的。但这种否定本身就值得推敲。

第二卷的论述最为精彩。尤其是教育体制这一节对我们的当下是一个启发。但是在论述教育体制时,作者隐性假设教育体制决定意识形态,这就与第一卷他一再强调的体制不可能决定意识形态一说相矛盾。但作者说,教育是特殊的体制,因为它直接影响人类思想。那么什么不是特殊体制?什么体制不能影响思想?这些问题却没有明确阐释。私以为,这是本书的逻辑漏洞。作者在卷末提出群体心理发展与文明的联系,这点令我大开眼界。这或可以算是在历史物质主义和罗斯扎克的精神改变物质说以外的第三种解释文明变更的学说了,亦即,由群体心理、个体与群体关系的变更来推动文明的发展。

总之是非常值得看的书啊!

《乌合之众》读后感(三):大众心里学入门读物

这是一本探究大众心理学的读物,主要分析和探究群聚状态下,人们呈现的心里现象以及产生的根源,总结一些印象深刻的点:

1、平时在制度的规范和制约下,人们多数是文明的,一旦条件允许即群聚状态下,群体里的个体会爆发出原始的本能和野性,呈现情感大于理性,缺乏判断力的特征,情感和行动易受群体的传染性和暗示性。

2、纵观我们的历史书籍,分析历代起义和暴乱都是从政治、经济分析,缺少了从社会心理学的角度去探究和剖析这些群聚的原因。

3、群聚下的个体普遍特征:急躁、不理性、冲动和缺乏判断力,相信的东西是在传染性和暗示性下被决定的而不是经由思考而成,书中作者提到了群聚的积极方面例如为集体、国家而忘我,只有个体归属于某种集体才会为了这种集体利益而牺牲自我,当在个体处境中是不会做出这种与自我利益相悖的举动。

4、群众是如何被调动的:灌输观念、建立想象(断言、重复、传染、名望)、教育;个体在群聚状态下的心里状态:免责的、暗示性、传染性。

5、通过断言、重复、传染、名望影响群体相信某种信念和言论,这种手法在广告中比比皆是,谎言重复一千遍就成了真理,例如长期的护肤广告让女士认为护肤的步骤就应该是洗面奶然后水乳霜,通过不断的重复、请各类明星代言进行传染以及名望上的影响,使越来越多的人相信,最后成为了“真理”,让人们深信不疑。

阅后个人践行指导:

1、多读书,读好书,读的多了,看问题的视角也会增多,对问题的分析和思考也更接近真相。

3、多实践、知识本身没有价值,知识在使用中产生价值,实践才是改变的根本,用多了,自然就会了,读多了,用多了,才不受别人观念的忽悠和自身基因的牵制。

《乌合之众》读后感(四):怎么正确打开《乌合之众》

注:评价并非针对此译本本身而是原作,并以该译本的导读为引子。译者躺枪,在此先致歉。也贴在了知乎上面 (www.zhihu.com/question/33591602/answer/95735448) 正确打开《乌合之众》的方式 最近古斯达夫•勒庞的《乌合之众》新译本(注一)面世,在人文读本畅销书的道路上越走越远。在当代西方社会科学里已经可以被划归历史故纸堆的勒庞及其显得非常不合时宜的愚民论调在当下的中国却特别吃香。其如此强大的传播力应该是深刻体现了我们这个群情汹涌的“小时代”的精神风貌,本身就是一个值得反思的话题。 我读了新译本的导读,作者(不是译者)对勒庞不乏溢美之辞。勒庞人所皆知的种族主义倾向虽有提及,但作者认为“显然(…)是一种是隐喻”(注二)。面对勒庞和法西斯主义千丝万缕的联系,则辩解“并不是勒庞的过错,它反倒是一个证明勒庞所言非虚的例子。”。但最惊讶的还属这句: “无论勒庞的政治立场如何,他的《乌合之众》的确脱离了“历史语境”的巢臼,从一种探究人类自然本性的角度揭示了社会运动产生的生物学和心理学基础”。 挣脱历史语境的“巢臼”,从时代经验中提炼出放诸四海而皆准的原理的确是勒庞的野心,从导言的写法来看,作者应该是对这种思考方式深以为然。可惜就分析效果来看,这治学态度是不合格的。私以为,这么久远的文本,既然是导读,理因从思想史的框架出发。汉学家列文森(Joseph Levenson)说过一句话,我很喜欢:“思想史并非是思想的历史,而是人思考的历史。” 既然是人思考的历史,那么从什么立场出发、面对什么问题、利用什么思想资源通通是重点考察对象。正如理解马基雅维利为什么会写出《君主论》必须回到中世纪公国互掐的背景下,理解勒庞又怎么能脱离对十九、二十世纪之交的法国乃至欧洲分析。 我对勒庞的理解很大程度上源自一位我相当敬重的老师,法国高等社会科学院的Daniel Cefaï。他 2007 年出了一本很重(要)的书叫 Pourquoi se mobilise-t-on ? ,对十九世纪社会科学诞生以来的各种集体行动和社会运动理论作了一个相当详细的梳理(注三),其中就提到了勒庞其人及其著书的时代背景。我认为这来自勒庞思想发源地的主流观点大概值得我们关注,便想摘录于此与大家分享。翻译不求雅,只求信与达。原文为54至55页。 “这里有必要点明的是集体心理学理论(注四)的政治用途十分广泛。在法国,集体心理学和丹纳 (Hippolyte Adolphe Taine)的《现代法兰西渊源》(注:1871-94陆续出版)一道被拿来当作反革命武器。丹纳目睹了巴黎公社赤裸裸的恐怖,心有余悸,遂利用他写作的才华,把大革命期间习以为常的恐惧还有勒索和告密等行径刻画得入木三分,行文间充斥着对民众的鄙视。而勒庞作为一个坚定的国族主义者,一来对巴黎公社也是念念不忘,二来被1890年代风起云涌的罢工和示威弄得心神不宁。此人反对种族平等,女权和社会主义,明显带有精英主义和反犹倾向,而且极其悲观,因而对革命也是恶口相向。勒庞写了很多通俗读物,虽是拾人牙慧,但写作技巧十分了得,作品非常畅销,读者甚众,并且据说被某些跟他直到1932年去世前都来往密切的政治领袖奉为圭臬,这其中就包括墨索里尼。勒庞不止一次得意地宣传他和墨是笔友,墨也曾公开赞赏勒庞。勒庞是推销乌合之众理论的一把手:所谓群众心态幼稚、对ta们的“偶像”(注五)忠贞不二、毫无推理能力和判断力、“思想统一”、潜意识易受催眠(inconcient hypnotique) 等等等等,对他而言,均是西方文明正走向堕落的明证。社会主义是“人群时代”(p. 3) 的产物,该时代的特点便是“没有宽容心”、“领袖崇拜”、“一旦入教便唯命是从”。(p. 61, 98) 因此,统治者若想趋吉避凶,君临天下,唯一的办法便是不停重复宣传口号,直到其渗入潜意识,用各种不切实际的承诺俘获群众。(p. 101, 162-163, 177) “掌握了操纵群众的印象的技巧,便是掌握了治理术”。(p. 37) 把勒庞当成一个举世无双的创见者和谋略家未免太抬举他,他就是一个抱着贵族心态来批判现代社会和政治,并且精敏地把当时很流行的一些心理暗示还有催眠理论顺手牵羊拿来分析社会动荡的评论家。” 勒庞的思想在西方式微的原因便是,这样的一种宿命论,在六十年代民权运动风起云涌之后的的西方已经失去了市场。人们越来越相信,原来吃瓜群众也可以没那么“不明真相”,也会据理力争,也有能力管好自己。一言以蔽之:可以拿来说明“勒庞就是对”或“果然乌合之众”的“证据”,与其说是“揭示”了“人类的自然本性”,不如说是体现了具体历史语境和体制下的公民文化。乌合之众,不是什么恒久不变的政治定律,它代表了一种政治想象,一种把民众和愚蠢和暴力联系,否定社会自治能力,把治理归类于支配的政治想象。吊诡的是,这种想象越流行,越渗入社会肌理,便越容易自我实现。因为除了洗脑术,从它推论不出任何能培养民众反思、表达、尊重表达、判断、沟通、协商的能力的机制。而这些机制越弱,民众经验越少,便越容易被操纵,其参与公共事务的方式也越一窝蜂,越容易出现恐慌,越没有自我纠错的能力。民主参与是一个需要长期的教育、训练和实践来培养的能力。这在任何社会,包括当下的“西方国家”,都是一个任重而道远的目标。最后说句公道话。二十世纪初的集体心理学研究并非一无是处。大洋彼岸的芝加哥社会学派在帕克(Robert E. Park)的带领下把它发扬光大,解析了潮流、谣言、暴乱、恐慌等等社会现象,把这些比较不受主流政治学待见的现象纳入了政治分析的考量,也提醒了我们“理性经济人”的假定十分片面,这些都对理解社会动员提供了新的视角。再说就扯远了,就此打住。 注一: 陈剑 译. 2016. 译林出版社. 《乌合之众》是从英文版译名 The Crowd 翻过来的,很切题。中译本副标题即法文版标题,是《大众心理学》(« Psychologies des foules »),注意是复数。严格来讲,foule(crowd)最确切的翻译是“人群”或是“群体”。为什么纠结这个?因为“大众”在中文被用来翻译“mass”。根据Cefaï,mass作为学术概念,事实上是在勒庞之后出现的,并从1920年代到1960年代伴随着大众媒体的出现逐渐取代了crowd。这两个思想范畴的交替是一个很重要的讯息,它体现了学者们对“集体”的想象的变化。而今天mass这个词也慢慢受到 public,即“公众”这个词的侵袭。从“群氓”到“大众”再到“公众”的转变,正好是对二十世纪民主史的一个注脚。 注二:我用豆瓣阅读app读的,所以无法标页数,幸好《导读》不长。 注三:CEFAÏ, Daniel. 2007. Pourquoi se moblise-t-on ? Les théories de l'action collective. Éditions La Découverte. 书名我有冲动想很标题党地翻译成《为何揭竿而起?》,但mobiliser(即英文的mobilize)这个词事实上是一个相当中立的表述。书名的问题其实是“为何行动?”即“为什么人们会发起社会运动或参与到集体行动中来”的意思。 注四:集体心理学理论可以追溯到法国Gabriel Tarde 和意大利Scipio Sighele等作者。值得一提的是Tarde的理论近年被学界重新发掘(对此Bruno Latour功不可没),把他和Le Bon归为一类实在有点不公平。 注五:段落中引号均为Cefaï 引用的勒庞的原话。这里我是直接翻译,没有对照中译本。Cefaï有标注原文页码(应是《乌合之众》1998年法文版)的地方,我均在括号内有标注。

《乌合之众》读后感(五):心理暗示的《乌合之众》

《乌合之众》并非心理学书籍,而是解释了“群体”这一再普通不过的社会活动的特点。“在由个体组成群体中,群体的智力不会高出个体的智力。群体可以愚蠢、犯罪,也可以英勇、慷慨。但支配他们的,不再有理性辨识,而是冲动。”是作者给群体下的定论。这当然可以解释身边的很多现象,比如之前反日游行中,有人砸车砸店打人,这个人在平时是不会不敢这么做的,因为他知道是在犯罪。但是在群体中,他却这么做了,因为冲动支配了他,有一呼百应的口号,这么做不再是犯罪,而是高尚的爱国。再或者恐怖袭击中的人肉炸弹,他们是英勇的,他们处于个体时,亦不敢牺牲自己炸毁他人。

但是,从诸多的社会现象中,得出这个结论,即便作者从诸多方面解释了群体是怎么做到这一点的,也还是觉得会缺少了些类似逻辑推理的基础。这就像臭大街了的星座学说,会被冠以心理暗示之嫌。作者或许也在用大量的例子加以心理暗示,来证明着自己的观点。

所以说,即使有一万个现象都符合作者所述,也要保留着一丝清醒,或许群体也有例外,只是还没发现……

《乌合之众》读后感(六):领袖与暴君

暴君高高在上,一切行为依照自己的意愿。所以不会有爱和友情。所谓的同伴是共犯。就像《军师联盟》,曹操告诫曹丕:孤家寡人不是白叫的,要有君臣之分。存在利益那就不存在朋友之说,要不然怎么说君子之交淡如水呢!

那么领袖呢?擅于利用重复、单调、模棱的语言操纵群众,调动他们的情感和想象力。逻辑和论证说服不了他们,直观的事实最能煽动他们的疯狂。

民主是伪民主,各个民族各个国家理解的所谓民主、自由、社会主义的概念不一样。普选并不意味着更科学,所谓精英群体做出的决策并不比普通人群体更科学。这个在政界或司法界应该没错,因为该领域做出的决策往往需要平衡各方利益。至少议员制和陪审团制度说明了群体决策的不科学性。总之社会是太复杂了,决策都限于群体目之所及的经验,也许大数据的发展,可以让决策更科学。所以人可以怎么利用机器学习做出更科学的决策呢?

自由又是什么?群体趋向服从甚至奴役而不是追求自由吗?个人来说,应该尊崇法律和理性,而不是尊崇领袖或暴君的奴役。

任何时候,个人灵魂应该是独立的,学会做一个独立的人,找到自己的方向,坚持专注兴趣之所在,找到做为一个人的地位,那么不管社会如何变革,这个地位是不会变的,个人也便自由了。