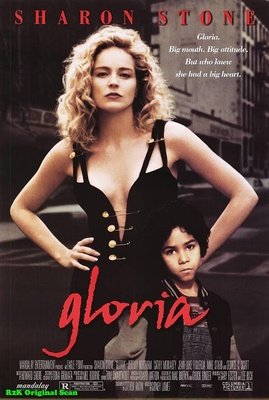

《女煞葛洛莉》影评精选

《女煞葛洛莉》是一部由约翰·卡萨维茨执导,朱莉·卡门 / 吉娜·罗兰兹 / John Adames主演的一部犯罪 / 剧情 / 惊悚类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《女煞葛洛莉》精选点评:

●卡萨维茨的纽约就像福特的西部一样是不可复制无法超越的 ps gena是我见过的最有魅力的50岁女人。。。

●9.6!!!!太!他!喵!的!帅!了!。。。但是后面真的超感人啊!!哭哭

●用生活流的写实手法讲述一个极具戏剧性的故事,效果美妙,异常好看,比后来者《杀手莱昂》耐看。大概昆汀也从卡萨维茨的作品里汲取了不少创作灵感吧。

●太迷人了:从开头的公交车上摔一跤到借咖啡到耐心展开的故事表里;从上西区到上东区到中城到地铁到大桥到皇后区到纽瓦克,都有抓住各个区域的特色(Gloria的衣服也都好美。看了之后觉得Leon好浮夸重庆森林好抖机灵...

●A / 人物所蕴藏的妙不可言的“僵直”状态。

●“你赢不了体制的。” 坚硬、冰冷、嘈杂,逃亡背后的世界远比逃亡自身迷人。Gena饰演的女黑手党居然叫GloriaSwanson……

●原来这个杀手不太冷也不是“原创”!卡萨维茨拍城市拍得太好了,体育场的一瞥,公共交通的不停出现【公交车,出租车,地铁】,背景人群自然入镜,疏离感从头贯彻到尾。反倒故事上稍微差点,女性主义的凸显【没有家庭,没有孩子】与“母子”关系对回归传统女性形象的表现之间的矛盾没有极具有力的刻画。

●把那个熟悉的Gena放进商业类型片结构里居然还挺成功,至于逃得有点莫名,怎么讲,类型片难道不就是为了逃亡而加个理由吗~6岁就觉醒了撩妹原力的拉丁小弟弟夸她tough, strong等等只愁找不出词,我想:弟弟可惜你们没有“屌”这个说法。Gloria逃命也不忘带足n套裙装始终细高跟,真是精致女孩。Bill Conti的音乐故意非常浓重但有一个萨克斯theme爆好听。摄影风格非常70年代初,尽显纽约脏乱差(不过市民都很讲义气)。

●荒诞见真情,小正太与熟女的故事

●Gloria这一角色兼具性格多样性和情绪波动性。一位现实主义甚至是享乐主义者的非传统女性突然被强加肩负起传统责任,挣脱体系又再度羁绊,实在是宿命的无奈,无法选择。几次在她独身时响起的萨克斯像极了[Taxi Driver]中的A Reluctant Hero,一样的迷茫、困惑、无助。片刻的宁静却依然凝重的脸庞。

《女煞葛洛莉》影评(一):笔记

刚看完思路有点乱,但回想一下,结构很好的。小孩生母同样是强大女性的设定,从她和葛洛莉的对话看来她真的是葛洛莉的朋友,而不仅仅是葛洛莉生活掩护的一部分,也所以在最开始让葛洛莉有不能随便抛下小孩的理由;此外还有葛洛莉保留的人性,让她在危急时刻还是放下自己的猫抱走小孩。(和猫猫为伴以及讨厌小孩,是葛洛莉不信任他人,以及缺少安全感的体现之一。)但安定的生活同样难以舍弃,这是前半段葛洛莉亚的态度抗拒和行为矛盾、拖延的原因。葛洛莉不确定是否要从此一直抗争,一直和这个小孩亡命天涯,没有尽头,所以她暂时没买火车票,而是又住下了。在讨论完能否战胜组织,是否要对抗组织后,她做了永远抗争的决定,才最终把面对面谈判和私人关系这些最终手段用上。

其实我感觉有些差评和说“混乱”的,是因为不知道1.对葛洛莉来说要救的是小孩,本子只是工具;2.组织不止要本子,还“要”小孩;3.黑手党对葛洛莉的看法是很居高临下很轻慢、刻板的。

演技也是很好的,成人们的不用说,小孩的既可以说是勉强,也可以说是恰到好处。所有他让人感到抓狂的地方和生硬的地方,构成了他的形象,他是个有些聪明但远算不上早熟的小孩,他没有第一时间意识到发生了什么,当他意识到后他恐慌,他想装成一个成年人让自己冷静,他想自己做决定,他也想继续依赖,他不相信自己。

.s.好喜欢片头!好喜欢路人们!穿过后厨逃跑那段配乐好绝!

结尾不是“一劳永逸”,而是他们会永远在生死间挣扎,他们会永远挣扎。

《女煞葛洛莉》影评(二):一场不紧张的逃亡之旅

《女煞葛洛莉》在影史上有一定的地位,在《这个杀手不太冷》可以看到相似的情节,在王家卫的《重庆森林》中,也能看到致敬罗兰兹的角色(林青霞饰演的金发杀手)。对笔者而言,电影剧本有可取之处,足以营造出各种冲突,但笔者认为电影拍得没有想象中那么出色。

类似的电影情节,观众可以因《这个杀手不太冷》的情节而聚精会神,但在观看《女煞葛洛莉》却无法产生相应的刺激感,这是为什么呢?笔者认为卡萨维茨并没有在电影中制造出不安感以及刺激感。女主角带着一小孩,从实际生活中其实是弱不禁风的一对组合,任何威胁都会变得十分棘手,如果着重表现黑手党或者警方的追捕,那么电影绝对比《这个杀手不太冷》更为刺激。但电影却没有抓住女主角两人的弱势做足功夫,也没有依托这点制造跌宕起伏的剧情反转,电影里面的黑手党业余到让观众无话可说,如此弱鸡的对手,又岂能营造出必要的危机感呢?电影除了用镜头对准女主惊慌的脸庞之外,啥也没做。因为电影气氛一点都不紧张,女主的表演反而像个小丑一样可笑。

氛围营造不足之外,情节发展也是模糊不清,女主带着小孩逃亡,路线始终动摇不断,只是在原地不断打转,丝毫没有目的计划可言,因此电影主线没有逃亡惊险的感觉。那么卡萨维茨是否真的只想拍好一个故事呢?作为美国独立电影的先驱者,卡萨维茨或许有自己的想法,或许他的重心压根不在于情节,逃亡这是一个麦高芬,在逆境中表现一对陌生人的情感或许才是焦点。

但问题同样存在,因为电影情节推进的过程中,女主和小男孩压根没有过多的情感交流,也没有表现太多的情感挣扎。女主作为一个“讨厌”小孩的人,转变为一个为了小男孩可以牺牲生命的“母亲”角色,这如此大的转折,电影中进入缺乏深入的情感铺垫。因此观众对于女主的动机始终是模糊的,女主的行为也不足以产生信服力,那么如此情感又岂能让观众产生共鸣呢?伊斯特伍德在《完美的世界》中,成功表现了大叔与小男孩的情感刻画及转变,因此观众更容易产生共鸣并为主角们的命运而触动。但《女煞葛洛莉》中却看不到类似的情节。

当然,电影让笔者感到惊艳的就是配乐了,萨克斯的音色演奏出一股荒凉不安的感觉,这让人想起港片的江湖感,也将女主逃亡的悲凉及左右为难的感觉表现出来。就这一点依然可以看到卡萨维茨的爵士魅力,而他创造性地使用孩子配角,也让电影增光不少,剧情上营造了趣味的可能性,这一点对后世者影响不小。

《女煞葛洛莉》影评(三):天下电影一大抄

冬季的时光是特别适合学习的,泡上一杯热茶或者咖啡,腾腾的热气,穿一件居家的大毛衣,蜷着写写字,翻翻书,抑或看看电影。这时候的看电影一定比夏天来的专注。因为夏夜都很躁动,站到窗口透口气,一听声音就知道对面窗户没拉窗帘在嘿咻,难道希区柯克的《后窗》就是在这种情况下创作而出的么?

电影《Gloria》1980年上映,那会儿还没有我呢,可即便那会儿有了你们谁,也很难看到这部影片。

14年后的1994年,吕克贝松模仿这个自己小时候最喜欢的影片故事结构写出了日后艺术商业得奖三好学生的《杀手莱昂》国内翻译的《这个杀手不太冷》,只是他把女大男小换成了男大女小,很《洛丽塔》。未看这部电影之前,一直觉得吕克的《杀手莱昂》简直神了,一般情况下,一部电影要么艺术成功,但商业一定很差;商业成功的片子呢,就更别提有什么艺术性了,所以能兼顾的两不误,最后还获奖确实是高手;后来看了此片,才发现天下文章绘画电影都是一大抄,可能说抄有点过了,是受到启发吧,因为王家卫《重庆森林》里面让林青霞戴上黄色波浪假发,搭配大墨镜,就是在向本片的女主角吉娜·罗兰兹 Gena Rowlands致敬。影片开始时,演小男孩妈咪的女演员其实长相身材俱佳,演技也控制得很到位,说实话,刚开始吉娜出场我并不感兴趣,当我知道小孩的妈咪也要被杀死时,就更可惜了,毕竟片中只有一个漂亮妞。而且很会演剧情片,是带着情感在表达。后来吉娜的表现让我改变了一些看法,因为她控制的很好,因为有时候很多演员最后失控了,太投入感情,而吉娜不是,她知道刚刚好就行,而且她带了一种黑暗的气质,如果再来点黑色眼影,简直眼神杀人。

编剧/导演:约翰·卡索维茨,以前是个演员,我看过他1964年的财色惊魂,没想到做导演这么棒。

挖电影祖坟是我近年来为了学习制定的计划,当DVD碟装满了两个最大号的宜家黑色塑箱以后,又开始多了几个2TB的硬盘,10几TB又有了。还在继续增多,就在思索,世界上怎么这么多电影?而我才看了那么区区一千多部。有的时候感觉很好,毕竟看到了很多人永远可能都不会知道的好影片,但有的时候也会失望,因为在这个看老电影的过程中看到曾经认为优秀的电影很多模仿痕迹,其实这也没有什么不对,但真的不敢再看20--40年达的老电影了。又怕发现50--80年代的是学习他们的。

要去写剧本了,可能我有一天也会陷入模仿痕迹严重的泥沼。无论如何,但愿我能看见像1994年那样的电影盛世,那一年《低俗小说》《杀手莱昂》《重庆森林》《霸王别姬》等等等等 百花齐放。希望我会是参与其中的一员。

《女煞葛洛莉》影评(四):好的作品,需要导演更有勇气的冒险和取舍,哪怕它使得电影偏离逻辑

我一直觉得美国电影太重剧情,演员表达太过直接,导演们缺乏给电影留白的艺术细胞,编剧们把故事写的太合乎逻辑以至于死气沉沉,影像层面更是肤浅得可怕,好像从不知道什么是意味深长且余韵无穷的留白。 直到看到这部作品,我发现,它改变了我对大多数美国电影的印象。毫无疑问,它存在明显的剧情瑕疵和人物瑕疵(这种取舍和设计,使得故事更好看,逻辑性更弱,热爱它的观众甚至愿意闭上他们能发现瑕疵和不和逻辑的眼睛),但是它平衡感了影像,剧情,表演,节奏,浪漫主义及余味无穷的电影留白。它是目前为止,我看过的美国电影里面,最特别的一部。 影像 80分 影像层面,其实刚刚达到大师标准。因为这部电影影像跟随着剧情,服务于剧情,若说影像层面有太深造诣,绝不可能,但导演的影像风格,基本确立。或许是受美国电影传统式叙事结构的影响,或许是太过于重视剧情和人物的表达,影像成为剧情和人物的烘托,这是导演的选择,当然,这并非不好,反而,它依然使得影像发挥出了迷人的魅力。 剧本 90分 这个故事有多迷人,这个剧本就有多迷人,不过这种迷人,是影像,导演和表演层面,而不太突出体现在剧本层面。 剧本并不完美,甚至充满缺陷,故事有千万种不合理,可纵然如此,依然挡不住剧本服务于作品过程中,电影做出合理的不和逻辑的故事情节取舍。有得有失,得在于保留了电影完整的浪漫氛围,省略了无关紧要,或者说强化故事主线;失在于不合传统故事表达逻辑,部分情节,突兀且不合理。 表演 90分 小男孩最初其实还没有完全进入角色状态,但是扮演葛洛莉的女演员,一开始便很好的找准了自己的角色定位,强大的个性,精准的表演直觉,以及美国女演员身上罕有的表演留白,没有过度表达,一切恰到好处。在这里,我并不喜欢去分析这位伟大的女演员层次化的表演,恰好相反,这种表演方式,更混沌的处于一种层次和无层次的边缘,类似于于佩尔的表演方式,它丰富并充满解读性,且绝不单一的表达某种情绪,而是使得角色完全成为情绪的混杂体,我认为这是使得一个角色复杂并富有深度充满魅力又独一无二的关键所在。不仅如此,葛洛莉在处理她这个角色与小男孩之间这种不断变化的人物关系及对手戏过程中,找准了定位,平衡好了二者之间关系。 导演 90分 和艺术电影导演还有一定差距,但是这种差距通过导演更人性化的电影掌控得以抚平。导演的优势在于细节层面的想象力,给了葛洛莉和小男孩创造了太多足以碰撞出故事火花和留白的情景,并很好的捕捉到它们。 创新 90分 毫无疑问,如果说低俗小说有些过分浪漫,重庆森林有些过分文青,戈达尔的电影的自由与浪漫还拘束于一种艺术化的表达,阿巴斯重视对人性的深层次挖掘与关怀并运用纪录式视角的旁观力量,去为电影贴上某种标签。那么这部作品,正如演员混杂各种情绪的精准演绎,这部电影具备以上多种元素,并平衡得恰到好处。 内容系数 0.9 得分 80分

《女煞葛洛莉》影评(五):少年菲尔的烦恼

某个平凡的下午,随着一连串枪响,一个六岁的波多黎各少年家破人亡。他的外婆、父母以及姐姐都死在了黑帮的枪下。父亲在送走他的时候把他带到家门外,双手紧紧的捧着他的脑袋,告诉他,要成为一个大丈夫男子汉,be a man. 但是,他也只还是一个六岁的孩子啊。他一次次反抗 Gloria就是想回去确认一下,他的家还在不在。就像Gloria说的,他们的关系不过就是邻居。我想不仅是邻居,他们还差着一辈,在Gloria家中,估计还是他们两个第一次交谈。说白了,他们就是陌生人。(Gloria估计也没想到,想着敲门去借个咖啡,结果却被托了孤。)

接下来他们一次次从黑帮的追捕中虎口脱险,不仅依靠Gloria的一股子狠劲,还有Phil的冷静配合。Phil在一次次追捕中以难以置信的速度成长,从在楼梯口嚷嚷着“I’m a man” 的小男孩真正的变成了一个男人:他会担心Gloria的安全,他积极配合Gloria的行动。厉害的是,他洞察人心的能力。小男孩在短短的两三天时间里,成为了最了解Gloria的人(之一?)。

全片中最让我感动和觉得可爱的一点,就是Phil只穿着一条小底裤,趴在破旧不堪的床垫上,撩着Gloria的头发,说,我爱你Gloria。Gloria你是我的女朋友。观众应声而笑,笑他这么小小年纪,说着爱。笑他故作姿态,仿佛深情。小孩子的话,信不得。我不由自主地想起一种大人们认为的可爱:小孩子的老气横秋。我却笑不出来,只是觉得心酸和心疼。他的真情流露正是大人无法坦然承认的。正是因为是小孩子,以Phil的性格,说出来的话和心里想的,100%符合。为什么一个6岁的小孩子,不可以爱一个因为他不得不放弃安逸的生活,以命相拼杀出一条血路的女侠呢?Gloria是一个英雄,白天带着他与仇人斗智斗勇。Gloria是一个女人,晚上穿着刺绣红缎子的睡衣在他身边疲惫入睡。Gloria还从不把他当作需要被照顾的小孩看,有什么说什么,安慰他一切不过是一场噩梦,教导他要找一块优质墓碑,好好地和逝去的人道别。这样的真性情女人,Phil真的是打心底里喜欢她。爱情不分年龄,我认为Phil是单纯的满心喜欢着Gloria。他还不知道什么是身体的欲望,他也还没有这种欲望。

同时,非常有意思的一点,就是这种恋母情结和恋爱的混合体。我个人认为,Cassavetes写Phil问Gloria是不是愿意做他的妈妈时,明面上是在放一颗烟雾弹,仿佛要上演一出母子情深。但是却是在指男女关系中常见的恋母情结。在片子尾声,Gloria和前情人在谈判的时候,前情人也说了每个女人都是母亲。但这却像是强行在解释Gloria的护犊情深。于我而言,却是再一次提醒。若有机会,看了Cassavetes的其他电影(这几天看),若有可以继续研究的,就再另开一篇,聊聊恋爱关系中的男人的恋母情结吧。