《曾彦修访谈录》的读后感大全

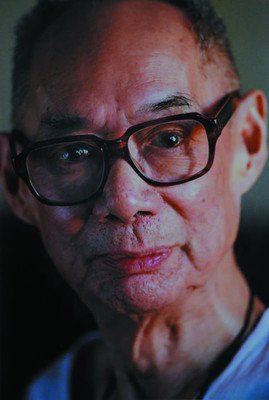

《曾彦修访谈录》是一本由曾彦修 / 李晋西著作,人民文学出版社出版的平装图书,本书定价:49.00元,页数:424,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《曾彦修访谈录》读后感(一):精彩,敢言

为什么叫“访谈录”而不是“口述实录”?《访谈》作为口述实录,叙事简明扼要,文字流畅引人深入。传主曾彦修记忆力之强悍,思路之清晰,勇气之无畏,见识之深邃,人生之幸运,实属罕见。记录人李晋西的文笔也很流畅,访谈录可以一口气度到底!讲述曾彦修从十一二岁到九十岁的经历,具有较高的史料价值。如对40年代延安整风运动、抢救运动开展的背景分析,让人厘清那段历史脉络。对一些著名人物的描绘也是异常中肯,说张闻天人缘好,不得罪人,不整人。康生很会讲,有一句是一句,条例清晰,没有一个字是重复。潘汉年外号“小开”,灵活机动,样样都能干。沈君山说“写自传最困难的,是如何在坦白与保留间拿捏好分寸”。从这一点看来,精彩,敢言。

《曾彦修访谈录》读后感(二):闲谈巴山夜雨时

曾这一代人诞生与国家的内忧外患,军阀割据外敌虎视政府无能。当年报着纯正的理想跑去延安参加抗日救国,自己也没想到先经历了无数摸排审查,然后接受政治思想教育成为合格的“党工”。但他们的大多数依然是抱有理想的,积极想改变这个国家的贫弱。但权力黑洞的力量让他们身不由己在政治风向中保持顺服,而无法施展。除了那些更适合在运动当中如鱼得水的人。国家命运交在一个人手上从一开始就是错的,它能造就的只有佞臣和恐惧。但它的影响是如此之深,理想臣服与权威,畏葸变成了民族基因代代流传。我承认看完这本书之后的当天,我一贯冷静旁观的态度是受到波及的。在脱口而出的对膜党徒的嘲讽之后收到了恨国党警告,所以只能为眼下同样混沌的未来深深的忧伤。政治改变了天朝人的思想模式,曾经优美的语言变成了狂热式的赞美和口号。政治改变了天朝人曾经温良谦和的性格,人与人自私且狐疑的隔绝。社会被一层层的冷漠怀疑隔离,又一同围绕着那个叫人觳觫而又无比向往的权力中心。“当你凝视深渊时,深渊也在凝视着你。”这样的迷失是双向的,历史为我们写照过一些人是如何在人民的狂热崇拜赞美害怕里成为刽子手和疯子。

最后的后记。翻看过程中我一直在猜测到底哪部分触碰了逆鳞,或许是用XXX隐去的人名依然在当权,或许是后记里对二个和谐的点拨,有妄议的嫌疑。我觉得读到后记有顿悟,说明我是一个政治觉悟多么迟钝的人。可惜言尽于此意犹未尽,他们也不能告诉我们这些读者更多事情,毕竟相互之间“隔”了太多。

《曾彦修访谈录》读后感(三):文中涉及到的知识补充,以后细究

1、布哈林冤案:1938年2月,苏联成立了特别军事法庭,对原国家领导人布哈林、李可夫为首的“右派和托洛茨基集团”进行公开审讯。苏联总检察长维辛斯基指控布哈林委派社会革命党人卡普兰刺杀列宁,暗杀基洛夫、明仁斯基、高尔基,是帝国主义的间谍。布哈林被迫承认了这些罪行。在没有证据、只有被告口供的情况下,法官乌尔利希以“叛国罪”判处布哈林等被告死刑。1938年3月14日(一说15日),布哈林同李可夫等人一并被秘密枪决。1988年布哈林被恢复名誉。 布哈林案件是斯大林及其周围的人一手策划、制造的冤案。因此,斯大林于1953年去世以后,为布哈林平反的呼声日益高涨。 2、《草木篇》的作者是流沙河,是1956年诗坛在比较宽松的气氛中,对诗歌创作中的问题曾有所反思。 1957年上半年,在“双百”方针的鼓舞下,诗坛涌现出的一批敢于触及时弊、勇于表现生活矛盾的诗。 白杨 她,一柄绿光闪闪的长剑,孤伶伶地立在平原,高指蓝天。也许,一场暴风会把她连根拔去。但,纵然死了吧,她的腰也不肯向谁弯一弯! 藤 他纠缠着丁香,往上爬,爬,爬……终于把花挂上树梢。丁香被缠死了,砍作柴烧了。他倒在地上,喘着气,窥视着另一株树…… 仙人掌 它不想用鲜花向主人献媚,遍身披上刺刀。主人把她逐出花园,也不给水喝。在野地里,在沙漠中,她活着,繁殖着儿女…… 梅 在姐姐妹妹里,她的爱情来得最迟。春天,百花用媚笑引诱蝴蝶的时候,她却把自己悄悄地许给了冬天的白雪。轻佻的蝴蝶是不配吻她的,正如别的花不配被白雪抚爱一样。在姐姐妹妹里,她笑得最晚,笑得最美丽。 毒菌 在阳光照不到的河岸,他出现了。白天,用美丽的彩衣,黑夜,用暗绿的磷火,诱惑人类。然而,连三岁孩子也不去理睬他。因为,妈妈说过,那是毒蛇吐的唾液…… 3、欧内斯特·曼德尔 他是极富创造性的马克思主义者,是20世纪下半叶在马克思主义研究方面最重要的经济学家和政治学家之一,1946年以后成为了世界托洛茨基主义运动(第四国际)的长期领导人(第四国际书记处书记),是永不言倦的革命鼓动家,生前曾为布鲁塞尔自由大学教授。他的逝世将为世界工人运动留下难以填补的空白。 4、《现实主义——广阔的道路》 中国当代文艺论文,何直(秦兆阳)作。发表于1956年9月号《人民文学》。论文的主旨是:反对教条主义的清规戒律,提倡现实主义的创作原则,促进社会主义文学的发展。 5、杨端六 杨端六(1885~1966年),原名杨勉,后易名杨超。原籍江苏苏州,祖辈落籍湖南长沙。清光绪二十九年(1903年)毕业于湖南省师范学堂。1906年赴日本留学,先在日本宏文学院学习现代中学课程和外国语。1908年考入东京正则英语学校,后转入东京第一高等学校、岗山第六高等学校。留日期间加入中国同盟会。杨端六因为在经济系讲授这门课程,便编写了一本经过他精心消化吸收的《工商组织与管理》教材 6、钱俊瑞 (经济学家) 编辑 钱俊瑞(1908—1985),中国经济学家,江苏省无锡人;1929年参加陈翰笙领导的无锡农村经济调查工作,1933年发起成立中国农村经济研究会,1934年加入左联,1935年加入中国共产党,1939年后历任皖南新四军军部战地文化服务处处长,新四军政治部宣传部长等职;建国初期,任北平军管会文管委主任,后历任教育部副部长,文化部副部长;1955年当选为中国科学院哲学社会科学部学部委员并任世界经济与政治研究所所长,中国世界经济学会会长以及北京大学教授等职;他是中共第八届中央候补委员,第一、二届全国人大代表,第三至第六届全国政协常委。 胡乔木是中共历史上的一个大才人,陆定一: 才、 识, 没有得到充分发挥,陈伯达: 才胜于学,学胜于德,德毁于位。有才无德的康生。张闻天: 有才有识, 大公无私, 朴素 谦逊, 但是比较软弱。 《轻骑队》墙报,一定要找来看看。

《曾彦修访谈录》读后感(四):不整人,是最后的温柔

读完此书纯属机缘巧合。4,5月间,听闻此书突然“消失”,全网一时洛阳纸贵。当然,从17年第一次读这类书至今,我也是身经百战了,到如今,已不是每本“消失”的书,都能吊起我的胃口。于是只在豆瓣标记一个想读,便无下文。后来不知哪天,得到消息,又开始预售,于是不知哪根筋搭错,毫不犹豫下单。发现只是预售,要7月发货,于是又将此书抛之脑后。7月底收到,拆开包装,皱皱的封面。项随便翻开两页,再束之高阁,毕竟之前读到一半的书已经积压了好几本。没想到,一读,便手不释卷。

曾彦修的童年在宜宾度过,他笔下的宜宾,真是人间天堂,光是橘子就有不下十种。漫山遍野的果树,随口可尝的令人唇齿留香的水果,度着读着,真想立马打一个飞的,亲眼看看,那些色彩,亲口尝尝,那般甘甜。

曾彦修的少年时期也颇为令人羡慕。他可以沉浸在书海墨香里,肆意地“采蜜”。青少年时代所读的书,应该是令人印象最为深刻的,同时,也对一个人的塑造,最为深入肌理。我想,那些他读过的书,多少帮助了他度过人声中的至暗时刻,让他始终保有着人的灵魂,历经地狱和炼狱,重回人间。

通往延安的路,似乎是一条单行道。以后的“身”,在“江湖”,再也不由己。没有再回去过的家乡,来不及为之下跪的家母……《无间道》里说,往往是事情改变人。人只是被推动着,向前走,即时与初衷早已南辕北辙,也无半里回头路可走,也许是身在其中不知情,也许知情,也无力改变。

每每回望那段历史,总有一丝妄想,如果……会是……?《动物农场》里的母马四叶草,看尽了所有,她怀念的,是当初在谷仓听着少校的布道,脚下护着小雏鸭,心里憧憬却从未盼到乌托邦。

从50年代到70年代,不整人,就是曾彦修,最后的温柔。痛苦、不屈、希望的心,他始终保留着,即使在杀人诛心成风的时刻。

以下是书中部分句子的摘录: