《公园日记》的观后感大全

《公园日记》是一部由雷磊执导,短片主演的一部中国大陆类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《公园日记》观后感(一):评《公园日记》——一场纯然的影像探索与认识内省

FIRST露天雷克萨斯展映第五部电影。本片是今晚的展映中看过的最优秀的短片。

公园日记当然是一部极具实验性质的纪录短片,我们难以忽略雷磊平面设计和动画创作者出身对他的纪录影像颠覆性的影响力,在本片的开头雷磊的影像就瞬间让观者们意识到了一种疏离,逐帧式的展开和背景中类似快门的节奏让人直接联想到本片素材实际上是连续展现的照片。但本片的心理序列却好似是以一种格式塔式的严格进程展开的,这是一种奇妙的体验。

本片在不断寻找影像的可能,从色彩的动静变化到行为的动静变化,最后甚至直接转换了素材。另人赞叹的是本片对时间的拍摄,钟表是时间表示的极纯粹符号,而对钟表的逐帧就等同于对时间的逐帧,这无疑是在强调电影做为时间的容器,而雷磊则走的更远,他让时间在表盘中倒退,在摆钟中静止。

另一神来之笔是一个类似鬼畜的场景,影像中的人物反复重复运动,当这个场景展开时,影场后排传来了小孩的直觉版的笑声,这种笑声直接来自于荒诞和恐惧,观者意识到了一种影像的错位,电影似动现象与视觉后像、视觉残留间的不断错位再次让我们被迫审视认知直觉和本能,而在本片极具真实特质的氛围中,观者被这样的一种错位给恐吓。而为了抵御如此荒诞的入侵,观者只能被迫发笑,而大部分观者之所以无法做到像后排小孩那般爽朗大笑,是因为一种社会因素和对场域的意识,但所有人都能立刻认识到这不是一个平凡的处理,这一场景是具备某种艺术特质的。在B站,类似的展现方式被称为鬼畜,而观者能放声大笑。

场景中的人物也在这场静止中开始了运动,我们不断发掘到影像的主体,又逐步意识到主体的运动,虽然乍一看两种影像天差地别,但公园日记中如此的表意模式有着与贝拉塔尔影像本质相近的心理序列和认知机制,这又使得本片拥有了无数的思考空间,但目前这或许只能被解释为创作者的天才。

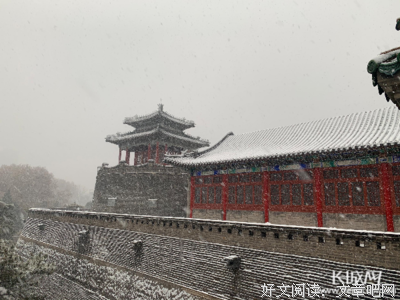

更令人感到畅快的是电影对转场的处理,黑幕不再是黑幕,黑色成为了有层次的黑色。创作者在不断强调黑幕本身也是一张照片,影像只是暂时迷失了它的目标,影片中程在黑幕之间插入了一幕白色的雪花,是对这一思路的最好例证,或许这种有层次的黑色源自露天场隔壁灯火酒绿的变化,但我不愿这么去相信。本片虽然具有纪录片的特性,但故事却被驱逐出场,观者们真正的将注意力全部聚焦在了影像上,而这或许才是纪录片最好的表意模式,一种纯粹的赞美,一场价值观和意识形态短暂的失位,银幕幻化成了亚里士多德心中真正的未被谓述的主体,而所有观者则全被编织于其中。

无论如何,我们可以认为雷磊导演具备某种天才,真诚希望看到他的下部作品。

《公园日记》观后感(二):我所相信的言说

此刻,正是我们要说这句话的时候:“语言是多么地无力啊!”因为此刻正是我们在语言汹涌的浪潮中鼓动的时候。

我们之所以说出这句话,是因为所有在当下因激愤而滔滔不绝的、吐出一两个音而欲言又止的,还有终究沉默不语的人,都不免由一些过去的记忆而产生了一种未来的记忆——我们忽然间记起这些语言的湮灭。我们记起了,未来的某一天,它是怎样在我们及所有人某个 “当下的生活”中消失无踪,悄然地滑入时间的缝隙,怎样被遗忘、被新的语言的绝对力量所覆没,从而终于不再残留下一丝淡漠的痕迹。

有时,我们想到古代的诗文。在千万漫长的沉吟中,偶尔发的一两句慨叹,为何会这样惊人,以致于在时间狭长无尽的山谷中这样不停地回响?也许这正是歌德所说的那中华帝国“节制适宜的品德”。然而越来越新的媒介不断出现了,语言的响声从一种窸窣逐渐变为一派纯然的嗡鸣;当每一句话都被人听闻,当沉默不再是具体的禁令而成为结构的选择,一片小小的语言,当它刚刚发出自己的微响,它是否知晓自己已经被完全地取消?

但就算在这样糟糕的景况中,我们却仍然满心焦灼地将语言含在口中。因为语言是我们全心全意所渴望的事物,当它被损害,我们不免感到痛苦。于是我们在一种使命感的驱使下去尝试各种各样的言说——正确的语言:希求它(无论是何种角度)的正确性能够保护它自身;煽动性的语言:希求它能够在更众多的人口中点燃;修辞性的语言:希求它复杂的层次能够招徕一种新的游戏……但命运般地,我们记起的总是语言的消失而绝非它的存留;而极为可悲地又是,这命运恰恰是我们自身记忆运作的法则。

我不相信这样的语言。

有人说,雷磊影片的政治叙事流于形式。有人责备他的影片连普通纪录片的文献使命都不能完成。但我相信雷磊的影片,是因为当受访者的语言在系词、谓语或连词后戛然而止之时——出神入化的一刻——在影片由绝佳的声画拼贴构成的纯粹物质影像的痛苦中,我猛然记起的,确实是语言的存留。每每观看雷磊的影片,我都因为这样的感受而不停地颤栗——这是多么地不可能啊!语言在“纪录”的动作中被切除,反而使得所有被遗忘、被禁止、被取消的语言,正确的、错误的、煽动性的、隐喻性的语言,被说出口的和未说的语言,在这窒息的影像痛苦中,在失去具体面孔的同时,都被从一片绝望的死寂中唤醒了。

雷磊的影片是一种私影像,但他却把“记忆”这个动作交给了物质,而不是通常意义下的“私人”。他是我们中唯一放下了记忆与言说的迫切的人,唯一把纪录的使命感从“自己”之身中解放出去的人。因此他成功地将“无尽的远方、无数的人们”的语言在他那儿保存了下来。这speechless的言说是我所相信的:不仅是有效的政治叙事,更加是有效的反抗。

本文首发于深焦DeepFocus公众号

《公园日记》观后感(三):实验的语境中,这部电影一定先锋吗,做到极致了吗?