《智慧七柱(上下册)》读后感锦集

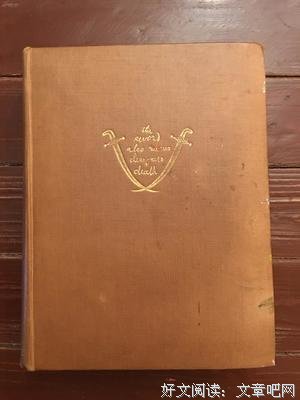

《智慧七柱(上下册)》是一本由T.E.劳伦斯著作,国际文化出版的629图书,本书定价:68.00元,页数:2008-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《智慧七柱(上下册)》精选点评:

●是为纪念

●《阿拉伯的勞倫斯》的確是部好電影,有種不枉我一口氣看到凌晨的精彩。| 而這自传性的书更是有豐富的個人情感和思考,強化了這個複雜的英雄的在我心目中偉大的浪漫和悲哀- 一方面固執地改變世界一方面又對整個世界失望;又是默默承受對世人的負罪,又在個人信仰不斷癡狂和迷惘反復中漠然于世

●赤裸的心灵和赤裸的身体一样引人遐思

●米有沙漠革命记给力

●比较喜欢劳伦斯在书中写到的小情节、小人物,有意无意,他关注了阿拉伯人与他不同的思想世界。他笔下的阿拉伯人是那么的彪悍、好战、好吃、耐苦、善变、快乐。就是好奇这书为嘛取名智慧七柱?

●波澜壮阔的画卷,欲与色诺芬《远征记》试比高。劳伦斯有着亚历山大般的雄心壮志、色诺芬的缜密沉着、哈姆雷特的自我观察。虽然他因为夹在两种文明之间饱尝撕裂的痛苦,可一个人能有如此壮丽的人生经历,复有何求呢?

●高中读的,在金陵图书馆借的

●致S.A.------我爱你,因此我将这些如潮的人流拉进我的手中///在繁星灿烂的天空里写下我的心愿///去为你赢来自由,那有七根支柱的智慧之屋///这样也许,当我们来的时候,你的眼睛会为我而闪耀

●贝都因人之所以具有力量,只是因为贫瘠的阿拉伯半岛迫使他们简朴、节欲、隐忍。作为沙漠中人,命中注定要与一个敌人进行永无止境的战斗,这个敌人不是世俗之人,不是生活,不是任何别的东西,而是希望本身。奥达说:“为什么你们西方人总是什么都想要呢?我们看不到多少星星,但我们可以看到星星后面的真主。”

●一部伟大的电影使我认识了一位伟大的人物从而读到了一部伟大的著作。书中是劳伦斯的个人经历,也是他智慧的结晶,通过不同的方面,让你了解到“伟大”是如何诞生的。

《智慧七柱(上下册)》读后感(一):阿拉伯的劳伦斯

劳伦斯原本是一个喜欢探险的学者,在一战时被派遣去阿拉伯,他熟知阿拉伯历史和阿拉伯语,一直希望亲身体验阿拉伯的运动,起初参与战争的主要动力也是出于个人的,就像他自己说的“充满想象力的自我表达”,而且至始至终这种动力都最为强烈。

复杂的身世和经历造就了他矛盾的性格,渴望通过冒险来实现自我。所以到了阿拉伯的中心很快就被阿拉伯人的神秘气质和半岛的瑰丽风情吸引,渴望融入阿拉伯人当中,忘记他的血统。他把一场战争演变成革命,演变成民族起义,连阿拉伯人自己也意想不到。但是后来发现英法一份秘密协议显示了协约国瓜分阿拉伯世界的殖民野心,而他成了替罪羊,此时无论从个人的目的还是从革命的职责中也已经越来越深陷阿拉伯事物中不能自拔,他就在这种良心的谴责下带领阿拉伯了对土耳其的战斗,不断奔波甚至极端的劳虐自己的身体以使思维解脱从而减轻精神上的痛苦。可能游击战的理论就是他发明的,在两年的惊心动魄的经历和阿拉伯半岛上壮丽的景色激起了我的一颗冒险之心。

劳伦斯希望通过革命争取阿拉伯的独立而不是沦为殖民地,同时他渴望成为一个阿拉伯了,但是这两个愿望都落空了,在阿拉伯人中他始终被看成一个英国人、一个基督徒,而他也越来越看到了自己与阿拉伯人之间的隔阂,也许是天性的原因与一个纯粹的阿拉伯人有天然的个性差异,在英国人当中他又被视为不伦不类。而一个单独的阿拉伯人通常英勇而高尚,而一群阿拉伯人聚合在一起却像乌合之众,只为各自利益而且目光短浅,经常无端的打架、滋事,原本不同部落之间就有纷争,他们只是为一个共同的目的而走到一起,注定没法持有革命的果实,所以尽管赢得了战争阿拉伯人却难以保持独立和自治。如劳伦斯所说,他从一个罪恶的殖民者从犯变成主犯,痛苦只是越来越深,所以在战争结束后才会辞职、隐姓埋名。

辞职、隐姓埋名的另外一个原因是他饱受了战争创伤之苦,这种痛苦也是主要是在精神上,目睹许多无辜的人惨死,生命随意的被践踏,有时候还不得不亲自这么做,同时他觉得对起义的鼓动乃是一种对他人的欺骗,而且他自己也受到过虐待。关于劳伦斯同性恋的传闻我想是可有可无的,当男人仅仅把女人当中欲望的对象时或者在战争中的禁欲生涯中他就会在同性身上寻找精神上的恋爱关系,这在天生禁欲并且没有私密空间的群居生活的阿拉伯人之间是很普遍的现象。从劳伦斯的两个仆从身上就可以看到,这种精神的爱情至为高尚和纯洁,没有肉欲,但是两个人都在战争中死去,其中有一个还是劳伦斯亲手杀的,这等于加深了他的罪恶感。

《智慧七柱(上下册)》读后感(二):作为一个英国人的T. E.劳伦斯

T.E.劳伦斯是典型的英国人,隐忍,深刻,黑暗,痛苦且智慧。在那个神奇的国度,德昆西在牛津街一遍又一遍地漫游,寻找他不存在的恋人;兰姆眼中含泪,饱含同情,望着路边跑过的黑乎乎的扫烟囱的小男孩;哈兹里特坐在窗前,摊开稿纸,用冷静的笔触刻画人的虚伪……那里还有布莱克的星光,济慈的夜莺,哈代的田园……

很难想象T. E.劳伦斯会是法国人或德国人,他只能是英国人,只有在英语文学浩瀚的星空中,才能定位劳伦斯这颗璀璨的星辰。劳伦斯是卓越的。他的博学,他的真诚,他的悟性,他的意志,他的痛苦,他的黑暗,都深深地震撼我。他以一种天生的忧郁,性情的诚挚,避免了文字中的虚荣。历经爱情与死亡后,他放弃了荣誉,金钱,权力,他放弃了世人孜孜以求的一切,甚至生命。劳伦斯对生命感到厌倦了吗?也许。

想到曾经存在着这样一个人,我就充满勇气。虽然劳伦斯对自己的生命不以为然,虽然他永远也不知道为什么,但他却真正成了我头顶的一颗星,指引我流浪在人间。

2016.06.17

《智慧七柱(上下册)》读后感(三):阿拉伯的劳伦斯——谁造的传说?

昨天忽然想起一个人,T.E.劳伦斯。没错是TE不是DH,“阿拉伯的劳伦斯”。

据那些至今仍有殖民妄想的西方人说,这个孤胆的英国佬引领了阿拉伯世界的独立运动,当然穆斯林并不买账。故事是这样的,劳伦斯在一战时加入英军,被派遣到他最熟悉的阿拉伯地区,后来却跟阿拉伯游击队一起,为推翻土耳其在当地的统治而奋战。

这场革命源于阿拉伯内在的独立诉求,借着一战的光,得到同样反对土耳其的英国的支持。然而当他们攻占大马士革这座光荣之城,却发现阿拉伯人四年来蹉跎沙海,不过是让这片土地换个主人——从土耳其到英法。

革命成果被僭取了,或者说,在西方列国的环伺下,这弱小的革命注定是一场传说色彩过于浓厚的奇幻历险。巴黎和会上劳伦斯声嘶力竭地为阿拉伯人争取公平,然而世界棋局上,从来强权即公理。叙利亚成了法国的势力范围,大马士革政府解散,这一页壮阔的革命至此破碎成沙漠边陲一千零一夜的长风,直到二战结束,阿拉伯世界仍然挣扎于独立的边缘。

而劳伦斯在革命胜利甫初,带着大功告成的踌躇意踏上返乡的路。他以为自己站在了阿拉伯历史的中心,以先知和战斗英雄的双重身份,直到他看到英法密约时才幡然醒悟,自己竟是在助纣为虐。

劳伦斯认为自己欺骗了阿拉伯人,他归还了英国授予他的勋章,其他的行动也体现出他站在阿拉伯一边的正义感。然而这些无大成果的反抗无法从历史的角度衡量它的意义,连这场奇幻色彩的革命也是一种富有寓意的昭示,而不是切实的胜利之果。

理想与现实,信念与现实,拥有革命情怀的人往往把前者等同于后者,而保守派的壁垒却植根于更切实的力量之上。当阿拉伯的骆驼队纵横数千英里狂沙,用几杆步枪几磅炸药来争取着自由,土耳其人,德国人,英国人,却在用装备过分精良的军队互相拉锯。这是属于谁的世界?唯一能确定的是,那些梦想,属于阿拉伯人。

而这梦想波澜壮阔,激荡着渴望自由的人的心灵。阿拉伯世界至此坚定地站在西方的对立面,与之正面交锋。革命种下独立的种子,阿拉伯世界在那一刻苏醒,世界历史从此转轨。这便它不可磨灭的价值。

至于劳伦斯这位被西方誉为阿拉伯先知的人物,在我没有了解阿拉伯世界对他的真实看法之前,不能贸然评论。我猜他在西方的声望是源于西方人的阿Q式自慰,几个世纪来让他们自命高人一等的殖民彻底完蛋了,现在西方仍痛恨这些第三世界的掘墓者,却把劳伦斯捧成先贤——说穿了,是劳伦斯长着金发碧眼。

当然这一切并不妨碍劳伦斯本人的真挚,也丝毫不减他所写的革命史的壮阔酣畅。回到西方世界后,劳伦斯着手撰写《智慧七柱》。这本书记录了阿拉伯革命的宏貌,和具体而微的细节、参与者的心态,乃至某次战役中焦灼的等待、胜利时的鸣枪狂喜。劳伦斯的笔触冷峻又诙谐,这位在剑桥学堂打了几年瞌睡的书生,何以把战争写得如此神形具备?因为他真的爱过那个时代那片土地——那个对他而言充满正义感、历史感的地方。

荐:T.E.劳伦斯:《智慧七柱》,或《智慧的七大支柱》,节译本《沙漠革命记》,英文版Seven Pillars of Wisdom。节译本的译文读来非常畅快,另有电影《阿拉伯的劳伦斯》(1962),跟节译本一起看,简直是一场史诗交响音画。

《智慧七柱(上下册)》读后感(四):白日做梦的幻想狂与狂妄虚伪的两面人

印象模糊的读后感

以前一直久仰《阿拉伯的劳伦斯》电影的大名,小时候也在电影频道看过,虽然很多镜头还有台词都记得,但是年纪太小没有看懂。后来一把年纪了想起来这事,又把电影看了一遍,就完全被电影吸引了。

然后没过多久,翻着百科突然发现原来电影是有原著的,而且真人真事,就是根据劳伦斯本人的回忆录写的,也就是本书。然后大吃一惊。再翻百科,居然不仅历史上确有其人,而且这人比电影里演得还要牛逼,居然还是个文人,翻译过古希腊文的荷马史诗奥德赛。

我顿时整个人都震惊了。

奥德赛可是西方个人英雄主义的源头啊……如果倒过来说,一个翻译史诗的哥们投笔从戎,瞬间变成名垂青史的战将,简直就是不可思议。然后我就花了三天时间,把本书浏览了一遍。

回过头来再看电影,许多莫名奇妙的桥段就豁然开朗了。

劳伦斯的老爸是个很有想法的贵族,居然跟女儿的家庭教师私奔,所以他算是私生子。估计正房知道后已经哭晕在厕所,早知道就不要那么操心女儿的教育才对。不过看他身故以后获得的荣誉跟头衔,老爸的贵族光环也就没那么重要了。而且他这本考察叙利亚风土人情的回忆录拍在牛津教授面前,应该再拿个博士学位也不在话下。

电影算是非常忠实地还原了原著的叙事风格还有感情色彩。拍摄的时候费萨尔正在沙特愉快地当王储,看见自己被搬上大荧幕,还找来欧比旺来演自己,应该还挺高兴的。费萨尔本人虽然也算长得不错了,但是欧比旺明明要帅更多,而且还会使用原力(我瞎掰的)。

只不过,电影的制作者,都怀着浪漫的个人英雄主义去解读劳伦斯(应该也是大众审美的诉求),他的荧幕形象非常光辉和伟大;而原著会还原一个真实的劳伦斯,血肉之躯,有私欲有困惑。他本人在书里说,这场战争也没有媒体吹嘘的那么神奇,置身其中感觉就是顺理成章。而且开篇的时候,非常谦虚地说,战争的功劳归于英国部队诸人,自己只是卑微地做了力所能及的事情。而英国人非常绅士,看到他对阿拉伯世界的解读,就层层上报,最后大家拍拍他的肩膀,“阿拉伯的劳伦斯非你莫属啦!”

他本人越是谦让这份功绩,外界就越是对他夸赞有嘉。再有些文人的添油加醋,劳伦斯的声名远扬,大家一致的评价就成了牛逼、牛逼、真牛逼。但是如果耐心地读完这本书,就会明白为什么他在最后说,这不是谦虚,而是愧疚了。

1. 白日梦

幻想自己在异世界领导战争,然后取得胜利?穿越小说才这么写。而这位一百年前的哥们,跑去阿拉伯世界,学习他们得语言还有风俗,成为他们得领导,最后真的因为战绩名垂青史。于日间行其所梦。

他提及曾经有个疯狂的女考古学家竟敢只带着男仆只身前往叙利亚探险。

不过他自己后来胆子也肥了,竟然在没有族长带领的情况下一个人领着诸多愚昧原始的阿拉伯人去炸铁路。最后嫌自己的手下懒惰,竟然一个人骑着骆驼往返于天气恶劣的荒地,还押运着金币,简直是疯狂得无药可救。遥望那位考古系的师姐,看看谁才是真真正正的疯子?

3. 狂妄自大

劳伦斯拿的人头在土耳其悬赏两万镑之后,他还招募了一群江洋大盗做自己的护卫队。为首的哥们可谓劣迹斑斑无药可救,他还拍着哥们的肩膀说,好,后面的人就按你这个标准招。

然后说自己的手下穿的五颜六色,就是没有白色,为了不抢他的风头。这时的劳伦斯,自己都觉得自己无所不能。

4. 虚伪欺骗

他自己也承认,国家主义与宗教一样愚昧。越是反思,就越发觉自己是骗子。拿壮烈牺牲去忽悠阿拉伯人,还有英国政府不会兑现的承诺,碍于自己得立场又不好说破。

他甚至怀疑古来成名的人,是不是都像自己这样是忽悠出来的。嗯,好像是的。如果他脸皮能厚一点,能混出更牛逼的名声吧。可惜文人骨子里还是清高的精神追求更多。

5. 幻灭

经历一个拼命努力却没有换来任何回报的冬天,做什么事都不顺心,最后无功而返。春天的时候,发现自己一直没有过问的两个孩子,只剩一个还活着了。活着的那个一直都是闷闷不乐的样子。怎么安慰也无济于事。

然后是出于对亚洲风俗的好奇,还有失意之后的宣泄,还有于心不忍的抚慰,反正他也没直说,译者也应景地撇下一句“耽于肉欲”,大家自己体会。

但是最后做的所有努力,连一丁点回报都没有。活着的那个孩子一心求死,自己撞上敌人的枪口。最后劳伦斯只能亲手杀了他。法拉吉临死了居然还朝劳伦斯嘿嘿一笑,说道伍德知道你干的事情之后一定会生气。

反正我年纪大了看到这里眼泪就止不住地淌了。看个战争题材的小说还能触及泪点,我作为读者也很无语。年纪大了泪点低。生活怎么这么操蛋。明明大事上已经全都不如意了,这么一点小美好也没有留下来。生活里的困难,怎么就不能这样一枪崩了呢!

6. 转折

一场幻灭,就是转折。从前是青涩的文明人来到异乡,自然风光和风土人情美不胜收。置身其中感受阿拉伯文化。译者也会精心罗列书中的人名地名,读者徜徉其中,犹如身临其境。

之后,作者对于这群不可理喻的野蛮人麻木了,对于他们得文化失去了兴趣,谁再来邀请他做客,都一律回绝,对不起我忙着炸铁路呢。叙事全都是炸铁路炸桥梁,妈的阿拉伯懒逼不肯出门老子自己去。译者也懒得管人名地名发音有没有信达雅。读者我也开始百度剧透了。费萨尔王子后来只当了半年不到的国王而已。都说富二代不要随便创业,败光了老国王给他的前,又被人家踢回去。

劳伦斯也是真的失去了对这片土地的爱意,投身于无尽的战役,没有旅途趣事,只有零星回忆。就等着早点完成任务好辞职。并没有电影里那么浪漫的功成身退拂袖而去,而是真的厌倦了,甚至开始憎恶。

人物年表上,各种关于劳伦斯的传记已经大行其道,劳伦斯的声名远播。但是他自己干脆连姓氏都改了,反正也是老爹瞎编的。谁爱当阿拉伯的劳伦斯谁就去当,反正跟我没关系。后来他自费出版了回忆录,大概是想扶正世人的误会吧。

但是又能怎么样呢,简介上只会赫然写着,学识渊博、勇敢富有冒险精神的劳伦斯,带领阿拉伯人民,发动了反抗土耳其压迫的民族战争。而又有几个人读到那个白日做梦、疯狂、爱慕虚荣、虚伪、满腹学识又清高自恃,行走于尘世间因为肉欲而困惑的那个人?

如果说饱读诗书,为什么没有效仿圣人的言行?如果说本来就是凡夫俗子,又为什么要思虑那么多真理呢?