谁劫持了我们的美感读后感摘抄

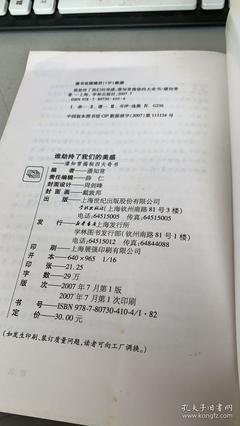

《谁劫持了我们的美感》是一本由潘知常著作,学林出版社(上海学林图书发行部 )出版的321图书,本书定价:30.00元,页数:2007-7,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《谁劫持了我们的美感》精选点评:

●塔西佗陷阱提出者……

●很新颖的角度与见解,颇有颠覆性,引人深思。

●第一次看到说鲁智深少人性,但又说的在理,潘老师总能用自己的理论把人带到他的圈子里

●挺有意思的,讲的通俗易懂,感觉挺好看的,没有上手的压力

●书很精彩,其实课更精彩,灵感比熟思更珍贵,偶得比推敲还耀眼。 最美的总不是你看到的,这位大叔偶尔露一二金句的时刻最奇妙。

●旗帜鲜明的批判,让读者明白什么是美的什么不是.受教了也受益了.

●评论了三国演义,水浒,西游记和金瓶梅,核心观点是讲国人缺乏终极关怀,缺乏爱,只有权谋,暴力,裸体,就是没有爱,很多观点比较认同,尤其他里面提到了我最近看的陀思妥耶夫斯基和迪金森

●片面,从人性出发

●文笔和口才一样好,金瓶梅一章写得最酣畅。

●立论尚可,例证有点随意了。

《谁劫持了我们的美感》读后感(一):谁劫持了我们的美感?

这书我是近阶段读过的书里比较喜欢的一本。作者以现代的,西方的文化社会原理作参照来重新评价中国古代四大奇书,提出了许多不同以往的观点看法,对于省视我们这个民族的国民性具有很大的参考价值。要知道此四大奇书在中国流传甚久,影响极大,对人们的行为标准有着潜移默化的诱导作用。力荐之。

《谁劫持了我们的美感》读后感(二):探寻

很偶然的机会才知道有这本书 先是在网上读了里面的一大章 就被深深吸引 后买纸书来读 欲罢不能地看完 感受到爱这个字 它的力量 它的可说性 它的亘古不变 它的平凡之中见真知 书里无处不在的思考 是一种对于人类苦难的探寻 正如书里所说的 是对于人类的终极关怀 里面反复出现的一个作者的思考是:丧钟为谁而鸣?丧钟为我们每一个人而鸣!

这是一本精神之书 若你的心和它契合 被它所召唤所感知 那么就会对它充满了感情。

《谁劫持了我们的美感》读后感(三):潘教授看不到的点处

这本书最近看了两遍.

第一次看,基本上是肯定意见;第二次看,基本上是否定意见.

潘老师对三国演义的评价很低.把里面所有人都扁了一顿,所谓洪洞县里无好人了快.

我觉得,在评价历史人物的时候,那怕凭借的是小说来评价,也要有个基本的准则,根据当时所处的环境来进行评价,而不要一切从自己的需要出发,完全用自己的眼光来评价.这样看书,就如同和作者唱对台戏一样,反正他不能起来反驳你,只能认你拍砖了.

三国演义之所以成为普及性最高的一部书,是因为它完整的体现了中国古代的传统价值观.刘备是仁的代表;关羽是义的代表;诸葛亮是智慧的代表;后来又以鞠躬尽瘁而流传于世.

在这本书里面,体现了中国古代社会得以完整维系的整套价值观,是理想主义的赞歌;刘备就是理想主义的代表,为了自己的政治理想,几经挫折,不改其衷.而曹操作为其对应面,则是实用主义的代表,一切为了自己的利益,为达目的不择手段.

三国演义的作者,其立场是明确的,态度是鲜明的.不以成败而论英雄.不因为曹操的力量强就捧他的臭脚;而是生动的揭露其虚伪,野蛮,不择手段.

自古以来,曹操已经成为一个代名词,被订在历史的耻辱柱上,虽然他也可以算是一个开国君主,但无法改变历史的定论.

三国演义的价值,不仅仅描写了三国时代的历史变迁;实际上是整个中国历史的缩写.这里面的所有人,他们的价值已经完全超越了三国哪个时代本身,而是代表了整个中国历史上的各色人等.

关羽之所以后来被列为武圣人,不是因为他的武功,而是因为他所代表的精神力量,是因为他的精神追求,这种力量使得他超越了时间,也超越了历史,成为忠义精神的代表.

在战乱时代,确实是人生的悲剧.

但即使在战乱时代,人性本身仍然闪耀着他本身的光芒.

关羽,刘备,诸葛亮,都以他们的人格力量,鼓舞着一代又一代中国人.

--------------------------------------------------

潘老师讲的是美学,而且从美学角度来讲三国.

窃以为这完全是一个误区.

三国演义写的是政治斗争,军事斗争,外交斗争,无论潘老师认为是否符合他美的标准,但这本书讲的以历史事件为基础,真实的历史给现实的人以启迪,以教训才是正理.

三国演义里面的阴谋诡计,是因为在政治斗争中,这些都是必有的元素,但并不是歌颂这些诡计,推广这些诡计.相反,对这些报批判的态度.对曹操,更是把他放到历史的耻辱柱上进行批判.

--------------------------------------------------

潘老师自己对历史的了解太过肤浅了,有很多惊人之语.

书中说中国历史是专制的历史.这个论断是非常外行的评论.

现在想想,潘老师基本上属于误人子弟了.

《谁劫持了我们的美感》读后感(四):最近让我思考的书

潘知常《谁劫持了我们的美感》。这是我最近看得最另的一本书。乃至我看完了再看我原来爱看的一类书如《晚明七十年》,就觉得有股腐浊之气扑来。想想可能是因为在接近一周的“爱”与“失爱”的读书磨合中,接受了新的美学的观点。今天改学生第五单元作文的时候,我就不自觉地“爱”的角度来写评语了。也确实这次很多学生的作文里面都能让我感受到“爱”。特别是王玥的作文,蜻蜓的爱,多么特别的切入点啊。

潘知常的观点是用西方美学(甚至是宗教观点)来看待点评中国封建社会中特有的战争政治权谋结义神话生活民生万象等。刚看的时候从评《三国》看起,初看有点难理解接受起来速度比较慢。后来就慢慢用 符号标识出来。看到后来的《西游》《金瓶梅》和《水浒传》,就比较能接受并且慢慢地学会用他的思维来想问题了。我不是决定以《鲁智深行侠桃花庄》来尝试名著名篇导读课的,看完他的书,我就想这着应该在交流的过程中感受鲁智深以智行侠的手段是暴力。我还没有仔细想,看看怎么考虑最合适。

16写道“没有哪一个官不贪污,因此,往往都是为了整他才把他弄出来并且说他‘贪污‘,如果不整他就根本不回有人说他’贪污了”。呵呵,初看一惊,怎么说得这么白呢。和郑强有得一拼了。

31“个人是国家得以可能的圆点与基石,是国家的出发点,也是国家的归宿。个人的权利是不证自明的,但是国家的权利却需要证明。”想到我和书记的谈话——未成年人是需要爱护和保护的,我们不能要求未成年人去迎合成年人, 特别是当明显就是成年人不对的时候。比方说不按时进课堂不安排好教学内容之类。

33“佼佼者易折,出头的椽子先烂,人性这样一种奢侈品、易碎品,没有宗教的强大支持,肯定是行之不远的。”还是潘知常的关于安徒生的文字,他写道“爱”的力量,我想这可能是他的思维的定式吧。

39“现实关怀和终极关怀的眼光,也可以叫作‘秦始皇的眼光’和‘孟姜女的眼光。以长城为例,它确实为中华民族的稳定做了贡献……孟姜女,确实以爱的名义去哭的。”还是这本书里面说道,平平淡淡的历史不好看,但是对于民生而言确实最希望的。比方说,春秋,热闹吧,诸侯纷争名士风流,但是却也动荡难定。所以,我似乎开始有点理解了为什么说和平安定的生活是那么的重要了。呵呵

讲到《水浒传》了,我原来合着央视的剧集呼噜呼噜看完的原著,书现在似乎都找不到了。我喜欢林冲,上梁山之前的林冲;喜欢鲁智深,因为他爽直。但是非常不喜欢宋江,非常不喜欢,特别是后来凑齐了一百单八之后的所谓梁山好汉开始被招安被安排打这里打那里。潘知常评价为“暴力美学”。

再就是唯一宗教萌芽的玄奘西行改编《西游记》,P135写道“本来明明凭借这爱与信仰就可以做到的事情,现在却要被重写,成为只有凭借暴力才能够做到的事情;本来一个人就已经做到的事情,现在也被写,必须要一个团队,而且一定要一个武装集团才能做到。”玄奘一个人凭借着对某一种东西的坚定不意的信念,他就扎扎实实地走向了成功,可是几千年后的人们却对他半信半疑。自己做不到的,自己没有信仰和事业的概念和执着的追求,却移架给一个已经这样做了的玄奘。

155写道关于石头的论点,《西游》和《红楼》里面都用到了石头的典故。书里面写道“积极的方面,石头是‘承担’,有一种承受压力的能力,一种忍耐艰难困苦的能力。石头是‘永恒’的象征,因为石头是最稳定不变的物质。消极方面,石头则是一种缺乏爱或者因为强烈的恐惧而冷漠麻木的象征。在物质中,石头是最不容易受到影响的。木头会被点燃,谁会别扰动,而金属会被腐蚀。只有石头不容易被影响,因此它适合象征麻木不仁的心理。”

158写道孙悟空对于“反天宫”的观点:“他的‘反’其实就是他迫切需要现实社会的支持和承认。”五百年的五行山被压,让他“已经把什么都想通了,身体的自由高于一切,好死步入赖活着。……于是,他不惜拿心灵的自由去换回身体的自由。”——这是书163写道的。

开始写点关于我没有看过的《金瓶梅》的文字了。

这一段很有意思P203写道“当时我有一个剖析,我说‘伟哥’被全社会所关注,说明在当时社会,两性之间不得不转过来借助于‘伟哥’;其次,不仅仅是精神,男性就是连身体的强大都已经不自信了。所以,他只有借助‘伟哥’”。

这本禁书写的是一个商户的平常生活,就是因为写了每个屋檐下都有的性生活,所以列为禁书一列。作者写到中国人很少写叙事诗,也确实,类似《荷马史诗》之类的作品在中国封建社会就没有出现过。P255有这样一段文字很值得思考:“中国美学的根本弱点在什么地方呢?就在于没有一个优秀的叙事传统,它只有一个抒情传统。实际上是因为中国的美学传统根本就不利于叙事。这个传统背后隐含的是中国人对现实苦难的逃避。现实的罪恶、现实的苦难、现实的复杂性,成人社会的一面,中国人都用抒情的方式来把它逃避掉了,就好像中学生毕业时候喜欢写的贺卡,‘冬天已经来了,春天还会远么?’可是实际上我们知道,对很多人来说,他的人生永远是冬天,春天是没有的。……中国人是闭目不看社会现实的。社会的黑暗社会的悲惨社会的悲剧,他是永远看不到的。这就是鲁迅所说的‘瞒’和‘骗’。”

257“在《金瓶梅》之前,没有看到讲故事的,看到的都是对故事的解释。我们知道,故事是不能解释的。能够解释的就不是故事了。”想到《无极》,张艺谋,想到现在疲软的电影电视叙事,都是主题先行,然后再看怎么往主义里面套故事。写故事就是写人,就是还原生活中存在的活生生的原生态的人,各种各样的人。所以《金瓶梅》就是还原的最真实的存在过的人的生活。

在书的后记里面,还有他的一篇文章,里面写到了语文教学。