生死场的读后感大全

《生死场》是一本由萧红著作,江苏文艺出版社出版的326图书,本书定价:19.00元,页数:2006-12,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《生死场》精选点评:

●女人的命运都让人看了胆寒,谁还相信爱情

●憋一口气

●看得心生锯条

●生的坚强,死的挣扎

●惨烈

●我更喜欢《呼兰河传》。

●上学期看的吧。

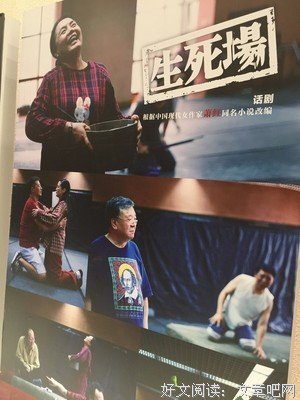

●脑补了一下话剧文本应该会不错。

●…别人都在恨日本人,可她恨中国人。时光过去70多年,这一切好像没什么变化。蝼蚁的生生死死,who cares?

●我是真的不太喜欢农村气质的文学。。。。。。特别是看到月英将死床上淌着绿水有蛆虫在爬的时候我正好在地铁前等车,手里是吃到一半的菜包。。。。。

《生死场》读后感(一):随便扯两句

鲁迅写序,胡风写后记,排场够大!

内容于现在有些遥远,那个特殊的年代。读完对人物的感觉就是:怜悯。

具体影响已经不是很清楚了,觉得线索有点混乱,人物太多了,但还是各有特色。

记得是在一节公选课上看完的。。。(因为薄,带去)

《生死场》读后感(二):写出了萧红自己对生命的理解与愤怒

人们挣扎在生与死之中 描述的现实很残酷 每个人都是一个悲剧 语言却不让人感到过分压抑。对男人过分悲观,这是萧红基于自己的经历所写出的人生感悟,但这也是因为那个时间的人迫于生计不得已而为之的。 整个作品写的一个个人的故事 感觉不是很连贯 感觉就像日记一样。个人不喜欢这种风格 但是的确表现出了那时可怕现实。

《生死场》读后感(三):只有更残酷无望的生死,才能打破中国乡土两千多年的生死疲劳

读过《浮出历史地表》相关评析之后来看萧红这最出名的作品之一,尽管语言文法有不通的地方,但还是能让人触摸到20世纪30年代乡土中国的阵痛般的心跳。在两千多年的历史惰性下,《生死场》中的乡村、家庭、人情比几十年后的《活着》来得更真实,尽管并不那么令人欣慰和感动。萧红23岁的这部作品不像同时期及其后数十年其他男女进步作家那样,让蒙昧中的民众(尤其是底层民众)乍一觉醒就自动具备革命的精神力,而是写出了无意识无目的的生命如何被突然惊动,封闭的农业文明惯性的年轮如何被突然卡顿,以及这之后依理性来说必然存在的时间并不算短的迷茫与恐惧。当《生死场》中的人们乍然在惯常钝刀之外挨上一记刺刀,这并不熟习的痛楚会先被拒斥再被定义再被商讨,最后才能来到反抗。战争与侵略,打破了乡村的生死疲劳。所以,在认知到那即使在民族危亡时期也不应被忽视甚或掩盖的国民惰性之后,与其想象民众的热情勇猛,不如先想象他们的猥鄙无知,与其想象社会前景的欢欣蓬勃,不如先正视它积重难返的粗陋腥臊。萧红的价值正在于此,她自身的不幸经历使她永不忘记始终牢牢盯住这个民族落后挨打的内因。

《生死场》读后感(四):慢慢的死去

中学时代,我读过《萧红散文选》。或许因为同是北方人的关系,从呼兰河传里,我读到了许多北方的风情人俗,似曾相识,又模模糊糊,黄瓜菜、团圆媳妇,赶大车,卖麻花,跳大神,唱大戏。这些文字里,有我幼年时代的生活的影子,也有老辈人闲谈的随意,我喜欢萧红,或许大部分因为这种同是黑土地乡土的亲切,这种喜欢,与她是什么人,成为什么人并无关系。

然而我在而立之年,竟然遇上了《生死场》。

还是那片土地,却有着截然不同的生活。呼兰河传里讲述的是北方的小镇的市井生活,而生死场,确实实实在在的农村生活。市民的生活是麻木的。而农村生活,确是痛苦的,不痛苦已经不足够形容这种生活。生死疾病,命如草芥。到处是为了挣扎着活下去的无声哀嚎,如同野兽撕咬着活生生的人,还不肯一气吃完咬死,而是一点一点啃食着血肉,撕裂人们的灵魂,将痛苦,一点点注满人心。咬着牙看完了这本书,看完后灵魂都是颤抖的,仿佛自己身临其境,而又无可奈何。而书中透出的人们的情感,却越发引人悲痛,收了最好的麦子,才发现邻人的孩子长大了,走向屠宰场的老马,不再年轻的老赵,年轻的妈妈。而那些藏起来的镰刀,衰老的王婆,那些绝望的挣扎,痛苦的嚎叫。叫我怎样忍受啊。这样的乡村,被死气所覆盖,正在慢慢的死去,那些些微的挣扎,惹不起一滴水花,就沉浸下去,无边的悲痛,绝望的深渊。

我庆幸从前少年时代没有看过此书,这种折磨,跃然纸上,刻入灵魂。少年时代,还不足以有坚强的意志支撑我看完这本书。

全书最后,隐约透出一点光亮,似乎是希望,似乎又无望。如同那头老羊,默默而已。

而今,我又回到生长的乡村。还有一头老羊,默默而已。

《生死场》读后感(五):是悲观还是现实?

在萧红的《生死场》里,“农民”不是一个集合词,而是走过历史的每一个定格的人。

他们都是局限在自己的一身的人,即使想要为“不亡国而打抗争”,最后也发现自己的一点追求也只是一个玩笑。他们局限了自己吗?还是他们就生于局限中?他们碌碌无为,每天想到的只是找吃的找喝得,这样的人现在也大有人在,在阿富汗,在伊拉克,因为常年战争和营养不良,许多人都只能局限在自己的得失中,因为羞愧,恐惧和持续的绝望,他们希望逃离家庭,却因为传统和无能,而只能呆在家中,于是他们把自己的悲伤和绝望发泄到家庭上,他们将饥饿归罪于妻子,将天灾导致的损失所引起的忧虑化为棍棒,落到孩子身上,母亲则默默地将自己的委屈和绝望播撒到家里的各个角落,播撒在她们看孩子的眼睛中,一切看起来那么地强权,又那么地无力。

最近看的一个TED中,讲到如何给阿富汗人带来心灵宁静,一个心理咨询师建立了许多的咨询组织,培训当地的心理咨询师,让他们去了解和触及多年战争和贫穷给当地人留下的不可磨灭的伤痕,并借用这种同情帮助他们重建自信,虽然这些咨询师无法改变阿富汗人的生存环境,但是却尝试着改变他们的心理环境,让他们重建对未来生活的期待。我想这是一件好事,因为人总要活下去,对于普通人来说,好好地活下去就是最大的意义。所以他们需要安慰自己,让自己继续安心地生活下去。

怀着信心生活是件好事,《生死场》里的人从怀着一点点的信心到彻底地,无可奈何地绝望了,而且没有人帮他们,于是我便感叹受到帮助的阿富汗人已经是幸福了。他们死去时,肯定有人在旁观,但《生死场》里的人则如《丁庄梦》里的艾滋村一样死了就如叶子飘落在地上一样,活了又有什么意义呢?活着就是活着,或许这就是意义。

我想这样的无望既属于贫穷的过去,也属于富裕的现在,不仅属于一个人,也属于所有人。人命需要条件,正如一只畜生。