《背马鞍的男孩》观后感精选

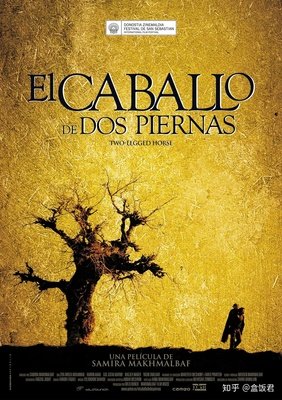

《背马鞍的男孩》是一部由莎米拉·玛克玛尔巴夫执导,Ziya Mirza Mohamad / Haron Ahad / Gol-Ghotai主演的一部剧情类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的观后感,希望对大家能有帮助。

《背马鞍的男孩》观后感(一):不看会更好

看完后很难过,特别是结尾男孩套上马的头。为什么要拍这种电影,为什么这部电影要获那么多奖,难道就该让西方发达国家看他们有多落后吗?因为他们没有经历过野蛮的历史,所以他们就爱看亚非地区以前有多残忍,然后评头论足........

《背马鞍的男孩》观后感(二):背马鞍的男孩

《背马鞍的男孩》是2008年上映的伊朗剧情类电影。讲述了一个男孩花钱雇佣另一个穷男孩为他到处驼东西的故事。本片用戏剧化、荒诞化的手法揭示了人性的阴暗面。由莎米拉·玛克玛尔巴夫导演,Ziya Mirza Mohamad,Haron Ahad,Gol-Ghotai主演。该片曾入选多伦多国际影展、釜山影展“亚洲视窗”单元。

《背马鞍的男孩》观后感(三):我略懂不懂的看完了,事隔6年想起电影,依然有种被撼动之感

没有把这电影保存下来真是遗憾,既想看又怕看的纠结,深刻萦绕大脑7日之久,和wukong探讨过,但仍然没有得到解惑,事过6年之久,依然还是百思不得其解。想再看,又怕陷入剧情里难以抽离。看过的中东电影就人性的刻画撼动人心般深刻,不同于当今世界主流的那种刻画方式,要么励志洒鸡血、要么正邪较量式、要么鸡毛蒜皮,或许战争的原因,生命的意义,人性的认识,于我们处于和平盛世的人颇为意义深远、深刻吧!

《背马鞍的男孩》观后感(四):背马鞍的男孩

很喜欢的一个伊朗电影,越看到后头越喜欢,构思很独特,背上的男孩为残疾,背他的为智障,看似简单的小孩子之间的关系,实则表现丰富的人与人之间的赤裸的关系,人性无处不在。电影很幽默,后面男孩背上马鞍成为两条腿的马直至最后入住马圈戴上马头,是一个很好的创新,突破了概念化,使作品更具戏剧感和观赏性。通过这种方法来揭露战争对人的摧残,很佩服导演。

这也是我第一次看伊朗本土的电影,它让我更喜欢不同地域的不同作品。

《背马鞍的男孩》观后感(五):人和动物的界线其实没这么清晰。

电影里少爷不停的抽打人马跟人拼摔跤的时候,不断切进母马踢刚出生的小马使它站起来的画面,我不知道是不是想用比对手法来突显人马的悲情色彩,母妈只是为了让小马站起来不得已而为之,而此处的少爷却是出自自己的私人情绪争强好胜而把他不当人看来使唤。可这样的画面比较让人误以为是类比。。 这样想就挺纠结的。。

这电影一直让人觉得,把人不当人的对待让人揪心。其实我们把角色换到马身上,其实动物也很可怜。我们不过也只是另一种动物而已。人跟动物的界线其实没这么清晰。

《背马鞍的男孩》观后感(六):伊朗是一个神奇的国度

相由心生...头脑有问题是不是就会控制不住自己面部肌肉的抽搐,各种丑态,我都无法同情他了...奴性太重了...一直期待他给那个小男孩一巴掌,甩飞衣袖,傲然离去,结果却是他真成了一匹马,给他吃干草他也吃,戴上头盔,套上马鞍,做着和马类似的事情...小女孩怎么天天都在 那里要钱,大家都快成熟人了,一抬头,饱含泪水,我肯定这不是她爱这片土地爱得深沉...

(之后看过一篇评论,说:得了面瘫之后,就会控制不住面部肌肉。没有表情,连忧伤都无法表达...我瞬间觉得自己之前恶毒了)

《背马鞍的男孩》观后感(七):所谓

看完不想看影评

孟子韩非子、资本主义、鲁迅 鬼子来了 愚昧 爱情 生死 可爱 生活意义价值 个人努力 成为值钱的奴隶 《活着》幸福 尊严 进化 政治包装 。不仅仅是战争 又为什么战争。 心理学这样的课题太单一

君主们口中的尊老爱幼等口号 就是把人带上了马头and大跃进

善恶仁慈 互相转变 微妙 恨不起来

故事从他们成为好朋友开始 越来有趣

海报上的枯树 枯藤老树昏鸦^乌鸦 居然可以看到这样的电影IN chinnaa 我又有多愚昧 日本战后不可以承认后悔 人马会后悔吗

不愤怒 不煽情 不慌张 什么都有 但没有“情” 、“智慧” 生活不仅这样 打开窗户 给想看的心情

演小主人的双臂真有力 编剧爹爹 导演女儿28岁

《背马鞍的男孩》观后感(八):长镜头之高超

我觉得这部电影对于拍摄技巧的运用,在平淡中凸显了剧情的精致。例如长镜头蒙太奇的运用:影片中出现得最多的就是男孩吉亚的行走和奔跑。他有时是一个人走得很松散的感觉,唱着别人听不懂的歌。背景有时是一堆堆的黄土丘,有时是远方湛蓝清澈的天空,男孩吉亚在背景的深远衬托下显得十分渺小。我觉得,在这一个长镜头的过程中,导演给了演员默默表现自己情感的机会,也给了观众思考的时间。没有伤感的音乐,但是远处天空的颜色衬托出的男孩儿暗暗地身影已足够让人忧伤。

其次还有一个很不显眼的长镜头,就是特写一位妓女的脚部。细腻的皮肤,白色的凉鞋,鲜红鲜红的指甲。镜头是以荡着秋千的小主人的角度来拍的,暗示着少年心理和生理上的成熟和对性的渴望。此段是不可删剪的一段,因为它为后面的小主人将吉亚心爱的女孩儿带进房间做了铺垫,不言而喻的告诉了观众他们是去干什么,也映射出成人社会对小孩子思想和品性的影响。因此也可以说虽然这是一部以小孩子为题材的作品,但是无疑也是成人社会的一种真实写照。

《背马鞍的男孩》观后感(九):好的导演可以是诗人,散文家,哲学家,政治家。。。

中东的电影看的不太多,但部部都让人震撼、反思。追风筝的人,小鞋子,马鞍背的男孩都是佳作。故事展现了一种残忍的社会现象,以及这种社会现象对人性的扭曲,这种人性的扭曲造成的对他人的伤害以及性格的改变。会想到我们中国的文艺片,特别是封建时代以及文革时期对国民思想、人格的伤害。归根结底,政治因素起到了不可估量的作用 ,而对于处于这种畸形政治环境中的导演也是想通过自己对艺术的塑造来追求一些改变。当然很可悲的是作为权威的电影评选结构如奥斯卡确实会收到政治的染指,必然一定程度上带有歧视性。历年获奖的作品多是用来反映真善美的,但凡这种对于战争的批判,对社会现象的反思的作品,多数情况下不会登上白人举办的领奖舞台,甚至会受到封杀。从政者为了民意的团结多不愿拿起石头砸自己的脚,但对于我们自由思考的民众我觉得倒可以多汲取一些这样的作品,美日等霸主国家有如此多受过高等教育的民众,你们有自己的民族自豪感,但也不要因此而盲目自大,因为在你们国家强大富饶的同时,有多少中东国家为此受到不公待遇。众生皆平等,愿世界和平。

《背马鞍的男孩》观后感(十):我关心的演员问题

Q:您如何选出两个男孩主角?

A: 过程很艰难,我走遍阿富汗约10个大大小小的城市找了非常久。我需要的这两个男孩,不论外型和特质都要和别人不同。尤其是残疾小雇主的角色,如果没有人帮他就不能自己移动,但他又必须只靠双手就能爬树,要同时找到看来孱弱但却很有力量的男孩几乎不可能,尤其那些不幸踩到地雷的孩子不是已经死亡,就是过于孱弱。最后我锁定北阿富汗地区,找到了残疾男孩的演员,那时他正在街上乞讨。我的经验告诉我,乞丐都是好演员,每每他们都能提高路人的同情心。

另外,出演男孩吉亚的人,他的行为必须说服我他可以变成一匹马。最后我在阿富汗中部街头,发现一个洗车男孩。在电影里,他必须背起一个25公斤的男孩奔跑,但拍摄期预计有两个月之久。由于他的身体因伤畸形,他既不能跑,也不能背任何东西上肩。为了能顺利演出,我们和他练习了40天。开始两个礼拜后,他跑得还不错,然后我们给他一个装满一公斤盐巴的背包让他背着跑,接着我们每天增加一些重量,40天之后,他就能够背起25公斤的盐跑好几公里。对他来说,这样的练习也是治疗,他的畸形矫正了一些。为了融入戏中情节,此后整整一个月,他开始背着男孩往街上跑。之后我们花了许多时间和马匹相处,让他能够了解它们的行为。我要他想像,如果他一出生就是匹马,他会怎么吃东西,怎么睡觉?所有的训练和排演对我们来说都是段愉快的经验,我很开心可以看到男孩们把学到的东西,成功内化到自己的角色身上。