新乌合之众读后感精选

《新乌合之众》是一本由[法] 迈赫迪·穆萨伊德著作,中信出版集团出版的平装图书,本书定价:58.00,页数:232,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

每个人都是独立,同样也是群体,本书里面分析了很多群体的行为,其实细细想来,我们好像是这个,被群体压抑、被群体引领、被群体推崇,就像你现在看我的书评,同样也是群体引导下的行为,在我们知道群体行动下的结果时,我们会不会避开或者换一种思路去思考呢,形成独立的个体,进入到群体,做群体的源头呢?

《新乌合之众》读后感(二):群体意识的威力

群体行为,或者说是大众心理,是一个很复杂的问题,同时有消极和积极两方面的作用。群体效具有消极的一面,群体中的人,会因为受到他人行为的传染而发生盲从,最终导致雪崩般的链式反应,如大规模人群聚集时出现的踩踏事故;还会出现“旁观者效应”,群体会抑制个体乐善好施的天性,导致人们处于群体中时会出现见死不救的现象。但群体效应也有积极的一面,如心理学实验证明,人有慷慨大方的天性,人越是没有时间考虑,他做出的选择就越利他,而群体效应会加剧人的利他程度,比如在重大灾难之中的紧急情况下,人们反而会表现出更加有秩序,更加彼此关爱;此外,当人们在一定条件下合作时,“群体的智慧”能够产生最优解。这本书书名有些“傍大款”的嫌疑,语言风趣幽默,有一些«小泥屋笔记»的趣味风格,作者通过回顾自己在群体心理学求学和研究的生涯,带我们领略了群体心理学的几个领域,以及这一领域最新的研究和现实应用,内容不多且不深,可以作为入门书唤起我们对群体心理学的兴趣。

《新乌合之众》读后感(三):新乌合之众:什么是群体,什么是大众?

大家皆知《乌合之众》却鲜少有人知《新乌合之众》,而一字只差,两者却足以各有千秋。划重点,《新乌合之众》这个书名是在引进时直译过来的,在网络上搜了很多资料发现,这本书的原著意思大致可以翻译为《大众研究》。

书如其名,这本书的核心宗旨便是在讲述对群体的认知研究,为读者讲清楚了究竟什么是群体,什么是大众,让读者开始重新审视这一学科。这本书的作者是迈赫迪·穆萨伊德和《乌合之众》的作者勒庞都是法国人,而这两本书之间也没有什么必然的联系,呈现的内容也不没有明显重叠之处。

综合来讲,这本《新乌合之众》以实证研究的逻辑展开,为我们呈现了一个个有趣的逻辑实验,推演了一个个研究理论就像一个科学实验的主理人一样,娓娓道来。

书中最吸引我的一个实验就是行人相遇实验,从猜想到执行,每一个步骤都遵循了完整的实验逻辑线。我们来设想一下,在大街上两个人面对面的行走有多少的可能性会相撞呢?这个答案是有50%的概率,因为每一个人向左向右的习惯不同,所以有可能是向左有可能是向右,因此正好形成互相交错的状态避免撞到对方身上,在这毫厘之间,人们有序的流动着。那为什么行人们能够达到这样不用言说的默契呢?这中间有什么内在机制呢?

这个实验便在摄像机的辅助下,进行了实现。首先,在一个高速运转的十字路口连续拍摄8个小时行人录像,时长大概有480分钟,然后把每一秒的速率分成了12帧,然后就得到了345600帧画面,从这些画面中进行确认从而总结出行人互相避让的规律。

在这样高效率的状态下,结论出来了。即行人避让准则和所控制的变量都不足以影响行人的选择。在大概率状况下,行人们有81%的概率自然的选择向右避让,这是一种天然的本能行为。此外,法国人更加愿意往右,日本人更愿意向左。向左向右成为了一种天然的文化特征。而这个行人原则就是最基础的一个游戏。

随后的书中作者从动物群体居住研究了人体群居的原理,分享了人造动物成功混入动物群内的故事,以及人际网络传播线的原理等内容。总之,这本书从不同的切入点为我们呈现了不同的群体科学内容,向大众最深度的诠释了群体科学,用实践证明了究竟什么是物以类聚,人以群分。

这是一个群体的故事

这是一个心理研究的故事

作者以自述的口吻娓娓道来

不是沉重的科学分享

而是一个有趣的内容实验记录

《新乌合之众》读后感(四):《新乌合之众》:欢迎来到大众心理学的世界

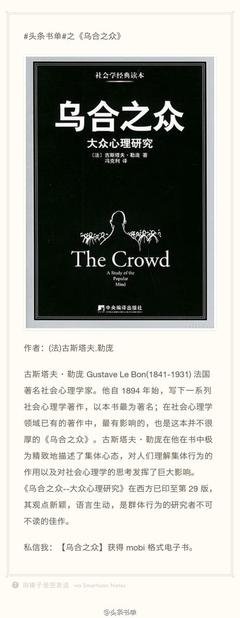

1895年,法国社会心理学家古斯塔夫·勒庞创作了一本社会心理学的经典著作《乌合之众》。书中勒庞阐述了群体以及群体心理的特征,该书畅销全球20多个国家,被奉为大众心理学的开创之作。

随着时间的流逝,这本经典之作已经距今100多年,虽然书中对于群体的研究依旧精准而毒辣,但很多观点显然已经跟不上时代。

鉴于此,同样是法国心理学家的迈赫迪·穆萨伊德于2021年出版了这本《新乌合之众》,此书重新定义了群体行为模式,更是深入研究了信息网络对于我们群体的影响。

面对生活或网络上有争议的事件,我们究竟是盲目地“吃瓜群众”还是充满智慧的集体决策者?

大众心理学是一门专门研究人群现象的学问,其中“大众”指的是更多的人。

每九晚五的上班一族,被人诟病的粉丝群体,还有每一个“热搜”下的吃瓜群众,这些群体或其中的个体所作出的每一个靠谱或不靠谱的行为,背后总有其科学的解答。

作者在书中的第一章以自己入行的第一个课题生动形象地解释了这门学问究竟是什么。

两个互不相识的陌生人相对而行,在即将碰撞的那一刻,这两个人会朝哪边让?或者哪一个会先让?

按照一般概率来说,你往左或往右避让的机率是相同的,对方也一样,所以两人相向而行只有50%的概率能避免互相冲撞。

然而经过数千次试验,两个行人在没有任何暗示的情况下,彼此各凭直觉选择避让,有81%的行人都会默契地往右避让,这似乎成了一种本能。

更为奇妙的是,不同国籍下的个体选择趋势大不相同,比如法国人走路往右避让,日本人却往左避让。

这便是简单的一个群体影响个体的行为,在一个大环境中,某个人一次又一次地往左避让,总会与人相撞。于是这个人渐渐开始向右避让,而这又使得与他相遇的人也靠右避让,个体与群体互相影响走向平衡。

一个个大群体下的个体“都选右”或“都选左”就成了一种杰出的群体自我调节。

就像是小时候扔纸飞机时总要先哈一口气才能使之飞得更远,在信息如此落后的年代,这种“哈气”的默契却能全国统一,可见个体与群体之间的牵连之深。

整体来看,这本《新乌合之众》并非是一本严肃讲心理学的书,相比严肃,“有趣”这个标签更加适合这本书。

《新乌合之众》一书从作者入行大众心理学课程开始,序言和前两章更像是作者的一个自传,在抱怨和吐槽这门课程乏味的同时,自然而然的帮助我们了解这门心理学到底是什么。

书的中后部分则相对专业,帮我们科普了更多关于群体行为的最新研究,尤其是人类网络和网络信息的传播。通过一些真实案例,来讲解为什么当灾难事故发生时,围观者越多,每个人反而越冷漠等等问题。

总而言之,这本《新乌合之众》值得在闲暇时一看,这有利于我们审视自身的行为习惯。

例如,当996成为常态,整个社会开始流行“内卷”,作为这个大群体中的一份子,你是选择随波逐流还是逆势而为。在这个群体行为中,个体真的只能“从众”吗?

我想,看完这本书,你可以重新再来思考这个问题。