《喜多川歌麿UTAMARO》读后感1000字

《喜多川歌麿UTAMARO》是一本由HIGHTONE著作,香港高色調出版有限公司出版的精装图书,本书定价:286,页数:258,特精心收集的读后感,希望对大家能有帮助。

《喜多川歌麿UTAMARO》读后感(一):被嫌弃的喜多川歌麿的一生

喜多川歌麿算不算一个小众艺术家?这是一个值得辩驳的问题。虽然他是日本浮世绘最著名的大师之一,但他的名气却远不如同为浮世绘画师的葛饰北斋。

但如果说他是一个小众,不为人知的画家,似乎也不行。毕竟他的艺术地位极高,在日本也算是国宝级的艺术家了。而且他的美人画极具个人风格,还独创了“大首绘”的画法,也就是有脸部特写的半身胸像,相信许多人肯定都看过。

喜多川歌麿出身于平民家庭,据说他原姓北川,幼名市太郎。但也正是因为出身平民,对于他的成长经历,学画初心,史料中都很少有确切的记载。我们只知道他的第一位老师,是鸟山石燕。

书里写他的画业几度波折,读来感到有些唏嘘,初期喜多川歌麿只是一个挣扎在贫困线上默默无闻的小画师,有幸被一名出版商发现了才华,一朝成名,组成了浮世绘史上一对非常出名的CP,开启了自己的辉煌之路。

到了中年时,歌麿似乎是被德川幕府时期,那种挥霍、游荡的末世一般的生活气息所触动,以一种沉沦在姿态长期厮混花柳街,过着日夜笙歌的生活。这段时期,他除了寻欢作乐,就是画画,创作出划时代的「大首绘」美人画。

在极致的创作巅峰之后,又迎来暗淡的创作晚期,那时候,他事业频繁遭遇打击,伯乐逝世,作品突然触犯了禁令,噩运接连而至,没有给他留一点喘息的机会,最后他被判刑,所创作的版画印版被销毁,最后,年仅五十几岁便郁郁而终了。

喜多川一生创作了许多优秀的浮世绘美人画,艳丽的色彩、妖娆的女子,都逼真地呈现了江户时代那种华丽而哀惘的时代风貌。但读到最后,联想到一个画家命运多舛的一生,再去看那两幅最打动我的《品川之月》和《吉原之花》,只能感觉到无尽的哀伤。

艺术家的人生悲欢被淹没于历史的尘埃之中,好在还有艺术作品留存下来,使我们心不蒙尘,使我们在干涸的人生之中,保持一点鲜活。

《喜多川歌麿UTAMARO》读后感(二):浮世如梦,还好,我们还有歌麿

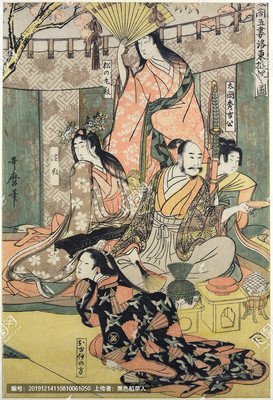

浮世绘,顾名思义,浮世指的是转瞬即逝的漂浮现世,它作为一种独一无二的民间艺术,是日本江户时代(即德川幕府时代)兴起的一种典型的花街柳巷艺术,主要描绘人们的生活场景、风景和戏剧人物的画像,其中又以风俗画、美人图最为常见,色彩鲜明地展现了江户时代的世间百态。

江户时期社会等级森严,市井画工身份相对低微,往往不受世人重视,在那个连受刑都会根据出身分成三六九等的封建体制里,日本普通市民阶层在政治上几无出路,他们索性将内心的压抑、反叛转向娱乐生活,浮生若梦不如纸醉金迷,他们可以千金买笑,浮浪轻狂,这就使作为享乐主义产物的浮世绘应时而生。

经过历史的更迭演变、文化的交融并进,尤其出自“浮世绘三杰”之手的一些体态丰盈、衣着暴露的美人图经历了时间的考验,愈发受人追捧,呈现其特殊的艺术价值与收藏价值。

喜多川歌麿与葛饰北斋、歌川广重并称为日本“浮世绘三杰”,三人中笔者尤为钟爱歌麿,不仅因为他首创了“大首绘”这种写实风格浓郁的头部特写绘像,更在于他的作品中总是能够强烈映射出自然主义的艺术基调。

长期混迹于江户吉原勾栏瓦舍的歌麿对于处于社会底层的游女(幕府时代对于风尘女子的统称)生存状态自是熟悉不过,源源不断的素材加之日后成就了其十多年高光生涯的金主、出版商茑屋重三郎的助力,今人才得以从歌麿大量的传世作品中,一窥江户时代的冰山一角。

在高色调文化出版的高清传记画册、大艺术家系列之《喜多川歌麿》一书中,实地走访收藏歌麿作品真迹的多家美术馆,搜集了大量以歌麿为题材的文献著作,并以纪录片撰文的形式将歌麿的生平创作划分为学画时期、黄表纸时期、狂歌绘本时期、美人画时期,辅以300多幅其各创作时期的代表性作品与作品赏析,尽可能还原了歌麿生平完整的创作历程。

作为“大首绘”(一种将全身美人像构图拉近至半身乃至头像的特写)创始人,歌麿对处于社会底层的游女充满同情怜悯,孜孜不倦探究、研习不同的女性之美,并将这种美融入到其各时期的画作中。

他的浮世绘被誉为美人画的高峰,笔下人物多为江户花街吉原的游女,其画风在铃木春信、岛居清长原有的基础上,人物更为饱满丰盈,近乎大唐宫廷仕女图的描绘手法。

不仅如此,其作品的主要特色在于如行云流水般明畅的线条及深刻的纹理,人物呈现出程式化的唯美,通过人物的不同角度、妆容、发饰、着装,加之留白处理,使得画作本身凸显出一定的质感与性感,在各种色彩鲜明的和服之上,点缀以梳子、扇子等物品,更会产生一种超越当前时代的现代感,令人赏心悦目。

书中指出,由于江户时代的日本人在性观念上普遍持开放而包容的态度,这在很大程度上促进了诞生于平安时代的春画(枕绘)的发展,春画的描绘手法一直延续至浮世绘时期。

事实上,正是享保年间幕府颁布的春画出版禁令这一事件才催生了作为平民文化的浮世绘这一行当。

由公开出版物转为地下出版物的最大好处就在于从此不必受制于幕府,也无需拘泥于各种条条框框,客观上给当时一些不得志的画工提供了较为自由的创作空间和丰富的土壤,这其中就包括本书主人公喜多川歌麿。

绘于天明八年(1788)、现藏于伦敦大英博物馆的《歌枕》是当之无愧的日本浮世绘春画的巅峰之作,该系列画作被日本美术史论学者称为是“锦绘春画的浪漫主义最高杰作”,代表了成熟时期的歌麿最高创作水平。

《歌枕》系列画面完整、构图饱满、线条流畅,人物服饰优雅而华丽,就连衣饰上的纹路都描绘得分外细腻,这与大面积裸露的肌肤线条形成了强烈的视觉冲击,令人叹为观止。

18世纪末期,歌麿相继发布《妇人相学十体》《妇女人相十品》两部系列作品,画中女子婀娜多姿,衣饰、行止多随意,画风颇有吴带当风之感,愈发衬托出女子的雪肤花貌,并通过半身像的形式来表现女性不同的表情与性格,与当时大行其道的全身绘像大相径庭。

我们再来看歌麿另一经典作品《物思恋》,从画作主人公的发型和剃掉的半边眉毛等细节可以得知她的身份应是一名已婚女子。

如同沉思者一般,她的纤纤素手托着下巴,如雾般迷蒙的眼神显示出其此时焦灼的内心起伏,仿佛陷入了一段令其纠结不已的不伦之恋。人物表情微妙而含蓄,色调简洁明朗,线条刻画有力,这就使得整幅画简约雅致而不落俗套,虽未着一字,但在那盈盈如水的双眸中,关于她的故事已然令人浮想万千,就让我们把时间停留在这一刻,一切尽在不言中吧!

最后,借用日本江户前期作家浅井了意在《浮世物语》一书中对于“浮世”的定义来作为结语,以飨读者:“活在当下, 尽情享受月光、 白雪、 樱花和鲜红的枫叶,纵情歌唱, 畅饮清酒, 忘却现实的困扰,摆脱眼前的烦忧, 不再灰心沮丧, 就像一只空心的南瓜, 漂浮于涓涓细流中。 这就是所谓‘ 浮世 ’!

《喜多川歌麿UTAMARO》读后感(三):“青楼画师”笔下的江户众生像

如果说茶道、花道是日本社会相对比较高雅的艺术的话,浮世绘作为日本平民艺术的一张名片,在平民阶层中广受欢迎。《新周刊》曾如是评价浮世绘的三种独特气质:“它是平民的艺术,它是关注女性的艺术,同时,它以多元的生命力,囊括了日本的风景、日本的性格,甚至是日本社会的图景。”

浮世绘是一面镜子,映照出日本社会的现实。在日本历史上,打磨这面镜子的人很多,被誉为“浮世绘三杰”之一的喜多川歌麿是其中一个。这位浮世绘大师的身世众说纷坛,他的家庭生活也鲜有记载。也许对世人来讲,这并不重要,重要的是歌开创了一种独特的艺术风格,引领了一股浮世绘世界的潮流。香港高色调出版的大艺术家系列丛书之《喜多川歌麿》,对此进行了历史重现。

每一种艺术形式的开创或创新,都是历史发展与社会变迁的产物,浮世绘也不例外。17世纪,日本进入江户时代,社会稳定、经济繁荣,以商人和工匠为代表的平民阶层,在经济上逐渐与公家、武家拉近,平民文化由此兴起,逐渐盛行以平民生活趣味为题材的文艺娱乐,浮世绘由此产生。歌麿小时候,就已经接触浮世绘,得益于老师的传道,以及自已的用功,十几岁的歌麿凭借两个圆滚滚的茄子,参与老师和师兄们创作的《千代之春》,并以此出道,开启了他的艺术人生。

浮世绘作为一种平民艺术,以满足顾客需要为第一已任。17、18世纪的江户城盛行自由享乐主义,人们白天去浅草看歌舞伎表演,晚上去居酒屋喝酒,到了宵禁时间仍意犹未尽,就到灯火通明的花柳街吉原消磨时光。有钱人自然随心所欲,不乏遊女甚至花魁相伴,普通人囊中羞涩,但也可以到日本桥附近的书屋,买几幅浮世绘回家消遣。

当时的浮世绘包罗万象,有吉原艺伎、游女等人物肖像,还有各式各样的通俗小说与绘本。但随着人们审美情趣的变化,遊女与嫖客谈情说爱且插图极少的小说“灑落本”逐渐失宠,描写大千世界人情冷暖,并辅以浮世绘插图,辅以黄色封面的成人插图小说一黄表纸一时洛阳纸贵。

歌麿的同门师兄恋川春成为黄表纸创作第一人。歌麿紧随其后,于安永四年以“北川丰章”为书号,为净琉璃剧本《四十八手戀所译》绘制了两幅封面图,正式踏入浮世绘行业。“北川”是他的本姓,“丰”与“章”各取自老师的原名与父亲书号中的一个字。天明元年,歌麿首次在黄表纸《身貌大通神略缘起》中使用画号“歌麿”,这个标志性的画号一直伴随到其创作生涯的最后一刻。

作为一部艺术专著,《喜多川歌麿》以时间为序,重点介绍了歌艺术创作经历和作品鉴赏。歌麿创作的时代划分不多,名气较大的是黄表纸、狂歌绘本和美人画三个时期,分别展现了歌麿创作的摸索期、成熟期和巅峰期。每一个时期,都有歌麿创作主题的介绍、创作风格的演变和经典作品的赏析。通篇读完,一个栩栩如生的浮世绘大师形象,一幅日本平民社会的万千图景,会立体而生动地呈现在面前。

在浮世绘创作的大环境,以及艺术家生活的小环境的影响下,以遊女和艺伎为主角,反映她们的生活日常成为歌麿创作浮世绘的不二主题。不管是高级遊女花魁,还是低级遊女切娘(工作地点在狭窄排屋)、川岸(河岸旁)、铁炮(最低等),都在歌的作品中得到了一视同仁般的对待一一虽然在现实生活中她们有三六九等,但在画作中,她们都是作者用心创作的对象。

除了描绘艺伎、遊女和平民女性的日常纪实,歌麿还创作了自然界主题的绘画,代表作是《虫贝鸟》系列,螳螂、蜘蛛、蜻蜓、蜥蜴等活跃于歌麿的画纸之上。虽是描绘昆虫,也是寄情于景的恋爱狂歌,《虫之歌合》反映了江户人喜爱昆虫的社会风尚,《潮汐的礼物》描绘了女子海边拾贝、屋内赏贝的情景,《百千鸟狂歌合》以鸟为咏题,展现了枝头之上、形态各异的鸟类世界。

创作主题大同小异,何以歌麿的画作能够脱颖而出,得到社会的认可?这很大程度上得益于歌麿对绘画从创作技巧到构图的创新。从入门到出道,歌麿遇到了一个好老师。他师从贵族御用传统画派狩野派的画师鸟山石燕,虽然鸟山石燕是传统派,但是他很开明,不墨守成规,不专注一域,不故步自封,更不限制学生独立创作,这无形中鼓励歌麿在创作的道路上大胆创新。

在这种宽容的创作环境中,歌麿琢磨出用曲线描绘人物的诀窍,“他用曲线描绘出衣袖的飘逸感,衬托人物的动作制造视觉上的流畅感,并通过堆叠的直线和斜线,表现服饰的重量感,让人物的形象更加立体。”但灵活运用线条并不是唯一,西方风景画的单点透视法也被歌麿学习借鉴,用在了《新吉原假宅两国之图》创作中,作品由近及远,描绘了正在妓院聊天玩耍的游女、端茶倒水的见习遊女,以及屋外隅田川上的船,画面丰富而富有层次感。《和歌夷》则借鉴了大和绘特有的装饰性云纹、俯瞰的视角、建筑结构倾斜的直线、省略屋顶等画法,起到场面转换、留白、增加画面纵深感和节奏感的作用,不禁让人击掌赞叹。

由于浮世绘从画师绘画到制成成品流向社会,中间还有印刷这个重要环节。受制于当时简陋的印刷条件,如果印刷质量不过关,一幅优秀的绘画很有可能印刷之后,体现不出其原创时的本真画面。为此,歌麿积极改进印刷工艺,比如在印刷《百千鸟狂歌合》中采用了重摺、拭晕、空摺等方法,很好地强化了视觉效果,再现了原作真实的美。

这种艺术创作,最终以美人画的巨大成功而让歌麿登上了艺术人生的高光时刻。其实,早在天明三年,歌麿就在《空多雁取账》中将半身像的似颜绘进行改良用在了黄表纸插图,这成为歌一鸣惊人的大首绘美人画的雏形。随着民众对优雅秀丽的全身美人画产生审美疲劳,讽刺时局的狂歌绘本和描写遊女与嫖客的灑落本又大受当局打击,加之从事美人画的风云人物鸟居清长为了重振门派转回役者绘,绘画流行趋势转变,同行竞争压力减轻,让歌麿在他四十岁之际,打破浮世绘美人画的全身像传统,迎来了他人生的有一次巅峰一一创作美人半身像构图的大首绘一一《妇人相学十体》。歌的大首绘美人画一经推出便大获成功,人人竞相购买,画作多次再版,由此奠定了他在浮世绘美人画中的领导地位。江户时代记录画师生平的书籍《古画备考》就称“当代女画无人出其右”。

既然是美人画,自然少不了吉原花柳街的主角一一遊女。宽政六年,歌麿截取遊女一天十二时辰的生活片段,创作了全身美人画《青楼十二时》系列,全景式展现了她们不为人熟知,充满喜怒哀乐的日常生活群像。歌麿一生创作,仅描绘艺伎和遊女的美人画就接近一半,法国文学家、收藏家爱德蒙·德·龚古尔称歌麿为“青楼画师”。

艺术的魅力,并不局限于一时一域的影响与传播,也不是独自一人闭门造车,而是充满了继承与创新。歌麿作为“浮世绘三杰”之一,他的作品既吸收了前辈的创作经验,也借鉴了当时清朝画家创作风格,再加上自已对绘画创作的敏感与大胆创新,才形成了个人的特有气质。歌麿的作品不仅在江户风靡一时,更是流传到欧洲,受到欧洲画家包括印象派在内的推崇和模仿,对现代艺术的发展产生了深远的影响。