奥丽芙·基特里奇读后感100字

《奥丽芙·基特里奇》是一本由[美] 伊丽莎白·斯特劳特著作,南海出版公司出版的精装图书,本书定价:58.00元,页数:354,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《奥丽芙·基特里奇》读后感(一):我有个疑问❓

第46页,奥丽芙说的“我儿子也没有”,对比127页她儿媳已经是苏珊娜,说明时间上46页早于127页,但是46页那个故事中凯文他妈已经自杀了,而127页中邦妮(也就是凯文妈)还活着,所以46页故事早于127页......这是是个bug吗?.....……………………………………………………………………………………………………………………

《奥丽芙·基特里奇》读后感(二):对这本书无感的人是幸运的

世界上充满了拥护刻奇、形式主义的蠢货,面对他们却只能在背后翻白眼。对没有经历过的伤痛感同身受,对发生在身边的恶却熟视无睹。伪善、愚昧盖上爱情、亲情后就不再愚蠢?见多了走过场的喜怒哀乐后,真实的痛才显得弥足珍贵。肤浅的悲欢离合总是类似和健忘的,对部分人而言每个动作都是未知的试探。理智与感情就像莫比乌斯环永远无法统一,即使短暂妥协也会重新割裂对立。在两者间的夹缝中生存已经如此艰难。

《奥丽芙·基特里奇》读后感(三):看清了生命底牌,依然热爱凡尘

这本书很吃亏,吃亏在书名。这是7个毫无意味的汉字,你看不出任何味道来。

英文Olive Kitteridge,olive多少能知道是个女名,但汉字呢?”丽芙“多少能赶脚,但翻译确实有点狗血。

这也是一本慢书,需要你随时合上书,仰躺在长椅上,细细地回想刚刚看过的细节,再回想自己这三年来、这五年来、这十年来经历的几个坎坷。

当想到这句话的时候,就禁不住哭泣。

她为什么能够?

《奥丽芙·基特里奇》读后感(四):。

用来打发无聊的坐车时间,看了差不多三分之二,及时记下现在的心情,以免到时候忘记。 或许亨利和奥莉芙就是简简单单的夫妻,亨利年轻结婚后也有为她人动过心,但是并未造成大错,我一直相信能够一直携手走到最后的夫妻之间一定是有爱来维持的,刚好昨天也看见了四重奏里的说“我还爱她,我只是不喜欢她了”我能理解这个感受,或许这种爱是义务的爱,是出于对于家庭的爱,但是已经不再喜欢了,这是多么残忍的话。现在看到亨利和奥莉芙在儿子儿媳搬走后,每天也在努力的生活,种花学习,祈祷八卦,就算无法忍受儿子离开的痛苦,但是他们互相扶持,即使外人看来,亨利是一直在忍受奥莉芙的,可是他们之间的事情是无需他人操心的,他们在经历很多以后,还是选择继续走下去,是有他们自己的理由的。――2019.6.9返回长沙的火车上 无论是谁都会遇到难以忍受的渴望,重要的是要忍住。

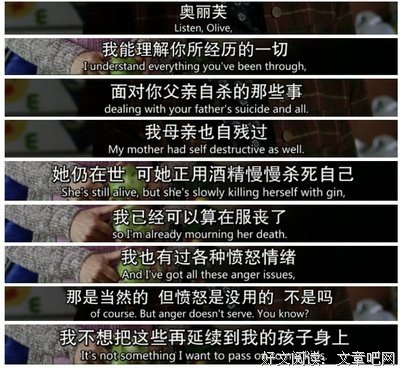

先看剧后翻书的影响是,奥丽芙·基特里奇一出场,弗兰西斯·麦克多蒙德即浮现眼前;紧接着,发现丧病型男凯文·库尔森(扮演者:科里·迈克尔·史密斯)的“戏份”竟比剧中还少。 以上这些,并未破坏阅读体验。 好多人把《奥丽芙·基特里奇》视为短篇集,我认定它就是长篇小说,形式无关实质。 美国东北部新英格兰地区的小镇居民,许多方面跟中国人类似——想把独生子留在身边的母亲,希望全世界适龄青年赶紧结婚添丁的父亲,给孩子买房置地的父母,龃龉的婆媳关系,精神出轨乃至建起稳定婚外关系的中老年人,东家长西家短的邻里闲话,都有。 奥丽芙·基特里奇,也是身边能见到的女性——跟丈夫一样全日制工作,却要独自料理家务;原生家庭有问题,自己有双向情感障碍的表现;刀子嘴豆腐心,抵制客套,拒绝道歉,难免沦为“父母皆祸害”小组成员的吐槽对象。 时光荏苒,孩子去南方定居了,丈夫中风瘫痪辞世了,自己也老了。 但,如同约翰·贝里曼(书中提到过这位美国诗人)所言,“生活是,朋友们,令人厌倦的。我们不能这么说。毕竟,天空闪烁,大海渴望,我们自己也闪烁和渴望”。 所以,这个世界,她还不愿离开。 伊丽莎白·斯特劳特笔下的一地鸡毛,终究温柔。

《奥丽芙·基特里奇》读后感(六):于琐碎和希望中热爱

2019/6/29 不知道是因为这本书本身还是最近的状态,看过一半竟然出现各种生理心理不适,峡谷锤人都救不了的丧。这种复杂的时空和视角切换之下,奥丽芙竟然有比斯通纳更强的代入感。 “音乐厅的屋顶塌了下来,他们的生活以这种恐怖的方式一同结束。” 某种层面上看,这就是一本恐怖小说。 2019/7/2 读完。

普通人类大概是不可能做到永远合时宜地用正确方式表达情感,而且可能根本就没有什么所谓的正确方式。 人们常常心怀善意地去伤害别人,这种情况造成的后果往往是没有人来承担的,因为被伤害的人同时也是被爱护的人,而施加爱与伤害的混合物的人也是同一个。更可怕的是,这些伤害现在看来是不可避免的。 所以能够多爱自己一些就多一些吧,至少对自己和其他人造成伤害时的影响程度都会降低很多。 奥丽芙是带着热烈的爱在生活的,但她表达爱的方式反而会让包括自己在内的所有人痛苦。就像内心本来有一团火,但却做了一个玻璃箱子把火焰封装起来,最终只会窒息而死。这大概就是这些文字的窒息感的由来,实在是让人很难看到奥丽芙有希望能从爱中获取快乐。一个充满爱意的人,终其一生只能在爱的过程中感受苦痛,太让人绝望。

很喜欢最后三章,最后一章『河流』尤甚。爱所带来的问题,还是不能用仇恨去解决。所有问题的答案最终还是这个字:『爱』。

其实大多数人,都是在这样的琐碎和希望中活着,并带着满腔的爱。

《奥丽芙·基特里奇》读后感(七):这个世界让我挫败,但我也“很厉害”!

我是个不愿意相信自己的人,无关乎外部的事物,只是学到了不想期待就不会有失望的甜头。所以放掉了很多对自己的期待,也放掉了很多对自己的相信。因为相信自己太疼,因为相信自己太辛苦,我只想活在自己的“日常生活”的龟壳里面,既不相信自己能够对自己喜欢的事情有所建树,也不相信自己能够做的很好,连带还不相信自己的孩子。奥丽芙不同,她虽然有着古怪的脾气,但是她一直很勇敢,他敢于面对心中有创伤的人们,敢于面对让自己疼的“看见自己”。她只是一个普普通通的老太太,我呢?我也是普普通通的人。我也可以做到,并且我也在做,世界也让我挫败,但我还是在不断的体验生活的智慧,看到生活的美好,把握生活的平衡与分寸。

早上在想起看完书要书评的时候想到,所谓心理有可能就是我们在自己的经验之中的定式思维。父母教授的、自己经历的、在这样的的灌溉中长出我们这样的思维模式,这样的思维模式不用费脑子,这样思维模式让我们安心。所以我们要钻牛角尖,要跳入一个圈圈不出来。作者就用寥寥几笔,短短几句,把人性的阴郁、脆弱刻画的如此真实、就像这个人就是你自己而且也坐在你的座位对面,望着你。

最让我感到被触动的两篇是涨潮和罪犯这两个章节。一个是想要死去的人被感染了生活的勇气和希望,一个是得不到爱的人想要去纵火来得到“你有权”的这句话。涨潮这一段,我也在自己的心理活动中辗转反侧,心理的各种想法有时像春风有时又像针尖一样让我不得安宁。看看自己强烈的欲望却又无法充分的燃烧,看到凯文心理的挣扎,最后到帕蒂强烈的求生欲望。就像自己的心理历程另一种方式的复述。奥丽芙这本书讲的是又普通又复杂的人生,复杂的家庭背景,却又是经常能遇到的家庭。我们就是在复杂又普通的生活中度过人生中的一日又一日。这就是我们的“普通生活”。

我经常会评论让我感到佩服的群友,“你很厉害!”,在奥丽芙和自己的儿子发电子邮件的时候。我感觉奥丽芙真的“很厉害”!面对自己的过去与挫败,能够有“这个世界让我挫败,但我还不愿离开”这样的勇气的奥丽芙然我也有了“很厉害”的勇气。我要经常告诉自己“我很厉害”,这个世界让我挫败,但我也“很厉害”!

《奥丽芙·基特里奇》读后感(八):不会爱的人,努力给出的爱,也是爱啊

我对《奥丽芙·基特里奇》这本书的兴趣,最早来自于《三块广告牌》。那是一部质地坚硬的好电影,它让我记住了女主弗兰西斯·麦克多蒙德,电影里的她傲慢固执毒舌到刻薄,个性并不讨喜,但你却会被她不经意间露出的柔软破绽所打动。

我后来发现,她还拍了《奥丽芙·基特里奇》这部迷你剧,豆瓣评分9.4。这部剧里的女主和三块里的女主,有很相似的地方。

我于是去找了拿了普利策小说奖的原著小说来看。我本来以为是长篇小说,但翻开才发现,其实里面有13个可独立来看的短篇构成,但这些短篇之间又相互关联。

从这些故事里,可以看到主人公奥丽芙·基特里奇所处的生活环境,所过的一生。普利策奖对此书的授奖辞非常准确说出了我阅读中的感受:“行文雅致,具有不断累积的情感冲击力,女主人公奥丽芙直率泼辣、有缺点却又令人着迷。”

这本书中的情感能量是持续加强的,如果你只看个开头前几篇,你可能和我一样,会觉得有点平淡,甚至一度起了放弃的念头。

我非常庆幸的是,因为好奇为什么这本书能得普利策小说奖,我一路读了下去。书中情节,经过前面的铺垫,越往后,越能释放出来足够的势能。

我如愿以偿地被击中了心。在读到倒数第三篇《安检》时,从那种母子之间想要好好相处,却依然相互伤害;想要表达善意和爱意,却很难开口说出来;想要努力弥补关系,却笨手笨脚把一切弄砸相处模式中我从中看到了过去的自己,也看到了我的妈妈。

尤其是最后在家里吵架那段,儿子觉得妈妈情绪极度不稳定,一直在控制自己,妈妈觉得儿子,怎么可以把自己当个精神病人,为此伤心崩溃,我看的时候,会想到我曾经也和妈妈有过类似的对话,而这本书的描写,让我能够从上帝视角,去看到妈妈,看到她歇斯底里背后的绝望和爱。

这是这本小说厉害的地方。作者斯特劳特一点都不售卖温情,相反,她撕碎生活温情的面纱,让你看到不堪一面,但在这个过程中,不堪中的爱也流淌了出来。

是的,不堪中也有爱,爱不是只是温情脉脉的那种,爱也有很笨拙、甚至让人烦、让人觉得多余、让人觉得负担的那种。

但,那也是爱啊。不会爱的人,努力给出的爱,也是爱啊。

我快写不下去了,要哭了。

就推荐大家都看一看这本小说以及同名电视剧吧。看完你可能会对自己对周围人都多一点接受和理解。用作者伊丽莎白·斯特劳特的话说:“我希望读者看过书后,能生发出对人类坚忍的敬畏之心,领悟到爱可以在重重磨难之后历久弥香,了解到平凡的生活同样不易,同样值得我们尊重。”

最后放两句奥丽芙语录吧:

“新婚燕尔的夫妇都这么想,认为自己从此就一劳永逸地摆脱了孤独。”

“每个人都自以为无所不知,该死的,他们其实什么都不知道。”

《奥丽芙·基特里奇》读后感(九):现实的和过于现实的生活

喜欢《米格尔街》,二十几岁还没成为大师的奈保尔的语调里,有我喜欢的小混蛋式的悲情。喜欢《黄雀记》,在那个似乎永远不会放晴的香椿树街,少年情事,诡谲、纠结、丑陋和一些脆弱得随时可能倒塌的关系。喜欢《秀拉》,离经叛道的人们,和来自酒神式的毁灭性狂欢。

如此看来,《奥丽芙·基特里奇》的克洛斯比镇显得有些过于平常了,但也可以说是更有人味儿。没有炫技的魔幻色彩,没有咋舌的动人故事,甚至根本就没有什么能够称得上故事的东西。光怪陆离与这里无关、喧嚣骚动与这里无关,这里只与现实的和过于现实的生活有关。

那些生活在美国南部克洛斯比镇的小人物的故事,像从浸泡在陈年的雨水中把旧衣物拿出来翻晒,潮气扑面而来,却终将置于光明之处。奥丽芙.基特里奇便是这个晾晒旧衣物的人,她是这个小镇沉默的旁观者,目睹人们的孤独、爱恨和他们充满遗憾与碎片的人生。这些零散的故事便也拼拼凑凑出完整的奥丽芙。多么普通又奇妙的结构啊。我们生来只有一双眼睛,于是在一个时刻只能看到一个碎片,我们向四周望去,用肉眼写实他人存在的证明,而与他人的无数次短暂交汇,则构成了关于“我”的存在。如此想来,人生似乎被不可剥离的藤蔓缠绕,好像孤独也少了几分。

奥丽芙是个再普通不过的中年女人,有温和善良的丈夫和有点小叛逆却没有偏离正轨的儿子。然而再平凡的人也有自己的故事。所有凡人的爱恨挣扎于世界而言皆是微不足道的扬尘,而于个体的生命而言却是扎扎实实的无可告慰的生之遗憾。奥丽芙年轻时也曾经痴爱过另一个男人;经营着药店的丈夫,也曾对一个看起来拘谨又羞怯的店员心动过;学业有成的青年却忧郁得濒临自杀;优雅的钢琴演奏者有一段不为人知的母女情意……

他们在“生活”这个字眼的遮掩下,演绎着一个人的独角戏,他们相爱也互相伤害,他们错过也允许遗憾,他们活过也相继凋零。对此许多人可能不假思索的说出张爱玲那句被引用烂了的“生命是一袭华美的袍,爬满了蚤子”,然而普通人的生活恐怕连“华美的袍”都没有,不过是一块遮羞布罢了。我们都渴望爱,渴望理解,渴望拥有,但是生活总能猝不及防的打脸,家庭可能充满矛盾,朋友或许表里不一,爱的人很多时候都不爱你,好像生活轻易就被下成一盘死局,没有人生来就不热爱生活,没有人从来都心甘情愿选择孤独,然而“我们总是孤独的,孤独地出生,孤独地死去”。

孤独是无法否定的命题,人人都是无可慰藉的,然而这并不代表没有光的存在。世人的孤独是隐秘且不堪的,我们把它藏在角落里,不用光照和水分它也能自己发酵、膨胀。然而这些秘密生长的苦痛在书中奥丽芙·基特里奇的眼睛里却有了存在,孤独纵使无法消解,但被正视、接纳、理解和讲述,不是作为无中生有的情怀和隔靴搔痒的抒情,只是作为一个无声的观看者和亲历者。于是,冷寒人生中陡然一丝暖意。

《奥丽芙·基特里奇》读后感(十):生命中的爱与痛和怕

在个人的阅读生涯里,伊丽莎白·斯特劳特(Elizabeth Strout)可谓是近来耳目一新的收获,这位处女作即摘得橘子奖,第三部小说《奥丽芙·基特里奇》更是荣膺普利策小说奖的作家,本应是译介的重点,但是,相较多丽丝·莱辛、托妮·莫里森,她在中国的读者显然有限。不过,好在迟来总比不来好,而走进斯特鲁特营造的艺术世界就如同置身处处诗意的世界,普通的日常都浸上了金色的阳光。

在《奥丽芙·基特里奇》这部难以归纳的作品——显然,有舍伍德·安德森《小镇畸人》的影子,既可以看作切换了叙事焦点的长篇小说,又可以目为普通的短篇小说集,只是人物会互相“串门”——中,斯特劳特带领读者走进了缅因州的克洛斯比小镇,镇上住着许多平凡如你我的普通人,包括亨利和奥丽芙·基特里奇夫妇,以及他们的朋友圈众人,当然,还有那些面目模糊的“过路者”;他们的生活一般无甚巨大波澜,但有时也会突然掀起惊涛骇浪,原本的生活轨迹,瞬间难以维系。

于是乎,我们会看见他们的恐惧和战栗、他们的爱恋和惧怕,以及他们的痛苦。《药店》中,婚姻生活很不和谐的亨利,与店员丹尼丝互有好感,但始终没能迈出关键性的一步,同样,奥丽芙与同事吉姆亲密异常(他们之间超越了肉体欲望),却终究没能选择不一样的生活,以至于最后阴阳相隔;奥丽芙在文学史上的重要性显然不敌包法利夫人,但不可否认的是,她同样赢得了我们的尊重与共情。

分享这份不安的,还有《绝食》中的妮娜、《冬季音乐会》中的简·霍尔顿,以及《瓶中船》写到的朱莉,她们同样为情所困,并因为真实的背叛而受到伤害。但令人欣喜的是,在最后她们都做出了自己的选择,要么是选择离开人世(遗憾,但对她本人来说未尝不是解脱)、要么是选择温和地原谅(“因为如今除了彼此,他们还拥有什么呢?即便不是完全地拥有,又能怎么样呢?”)、要么是真的展开冒险,从受母亲保护的角色下挣脱出来。

然而,除了原谅外,他们的生命中并非没有其他光辉。《涨潮》中抑郁的凯文,就因为意外帮助溺水者生还而体会到了存在的意义。《钢琴演奏者》中的安琪,则在很久以后决定结束一段不伦的男女关系,尽管为此遭受到身体暴力,但是她发现,自己“既不更加幸运,也不更加可悲”。当然,还少不了《一筐旅程》《河流》里的奥丽芙,这个固执己见、言语刻薄的女人,也在偶然间发现了丈夫亨利身上的优点,并意识到了自己的幸运所在。

《奥丽芙·基特里奇》以奥丽芙为中心,塑造了一系列时而“圆形”,时而“扁平”的人物,面对他们,我们平时坚持的非黑即白立场、要么改变要么顺从的态度,变得不再那么牢固,甚至遭到了诘问,选择本身,带有无法承受的重量。在这一点上,奥丽芙们与包法利夫人们存在距离,但并非不可理解,某种程度上她更靠近伊迪丝·沃顿《纯真年代》中的女主人公,既受限于时代,又受限于自己,就像卡夫卡所言,每个障碍都粉碎了我。