耿济之译卡拉马佐夫兄弟读后感精选

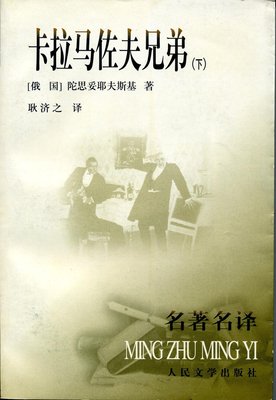

《耿济之译卡拉马佐夫兄弟》是一本由[俄] 陀思妥耶夫斯基著作,人民文学出版社出版的精装图书,本书定价:74.00,页数:774,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《耿济之译卡拉马佐夫兄弟》精选点评:

● “如果一个人能把从儿童时代保存下来的美好、神圣的回忆带到生活里去 他就会一辈子得救。”“不但如此,也许正是这一个回忆,会阻止他做出最大的坏事,使他沉思一下,说道:是的,当时我是善良的,勇敢的,诚实的。” 我永远忘不了读完《卡拉马佐夫兄弟》的这个下午。 2019年11月8日 南开二主楼B204

●集大成者,媲美战争与和平

●2019.7.28 年前把上读完的,其实下几个月前就只剩几十页了,可是磨蹭到现在才读完

●终于读完了,好开心!

●可以。

●花了近于一周读完,尽管已经非常赞叹,而仍然觉得他不止于此,一定还有我没有发现的地方。结尾感动得一塌糊涂

●他像上苍一般俯视着芸芸众生,悲悯却无助地看着他们道德的困境、情欲的颤栗、灵魂的煎熬。

●犯罪过程的反转,审判的描写,人物心理的刻画都很精彩。 但觉得小孩子们那卷有些拖节奏,结束的有些突兀比较可惜,从《罪与罚》到《卡拉马佐夫兄弟》可以看出在当时俄国社会动荡的背景下,陀思妥耶夫斯基对基督教可以拯救人心与社会的坚信

●我只想执着于事实。我早已下决心不再去理解。如果我想去理解某一事实,我就会立刻改变了这件事实,但是我决心执着于事实。 越笨越近事实。越笨越明白。笨拙就是简捷而朴质,聪明则是圆滑而又躲闪。聪明是下贱的,愚笨则直率而且诚实。

●读了四年终于读完了。

《耿济之译卡拉马佐夫兄弟》读后感(一):一颗麦粒就让它成为一颗麦粒好了

不是卡拉马佐夫家的人,干不出啥出格“传奇”的事情。

好事?小小的善念常有,也经常做些力所能及的。但众善奉行、普度众生?做不到。

坏事倒不必说:不为、不念、不屑、不顾。

但这叵测的世界啊,你总要打开大门吧, “恶念”仿佛那些个“小雾霾”扑面而来啊。

它们是什么?就好比是上天给人性出的“小测验”,我似乎能看到天上有朵云正兴趣盎然地笑着向人间俯视。这些个‘恶行’’仿佛恶狗咬、马蜂蛰、脏水到处泼。

避不开的,自然想反击,不就是拉低自己吗,和那恶并肩前行,甚至生出‘好强心’来,要撸起袖子看谁更恶?

Or, 对这种莫名的‘恶心’逆风而上,笑脸相迎,甚至谆谆教诲,左脸换右脸给人打?没那么好的德性,罢罢罢。

好吧,碰上这种题目的"小测验",我就坚(wo)定 (nang) 地决定,不交卷! 惹不起躲得起,以后少出门行了吧。我怂,您发疯劳驾去找个更疯的一起玩儿。

一颗麦粒,不论善恶,一旦入土,必就能生出许许多多的麦粒来。

《耿济之译卡拉马佐夫兄弟》读后感(二):罪性的告白

陀氏的深刻不愧是搞哲学的出身。人害怕读陀氏一是因为大段的辩证观太深奥,二是害怕从小说人物看到自己内心龌蹉的影子。还有一个基督教文化的隔膜,让人难以接触到陀氏文学,特别是俄罗斯宗教文化的症结。书中第一个敞开心扉的是三兄弟中自甘堕落的长兄德米特里,他代表人性的挣扎,正是新约《罗马书》七章的内容。例“我觉得有个律,就是我愿意为善的时候,便有恶与我同在。”同样当米卡有心作恶的时候,行出来的却是叫自己大吃一惊的善举。德米特里代表人心背负道德和欲望纠缠的痛苦,这是第一个矛盾。第二个代表性是自作聪明的老二伊凡,游离在笃信与无神论的极端矛盾。这又昭示了人的一个本性,什么都能相信又什么都不相信,人的本源都是自私且自恋的。伊凡向阿历克赛的告白,是上册书中难让人阅读理解的部分。它甚至借用一个故事剖析到人性的本源非但是背离的,而且是心向撒旦的。这是《创世纪》中吃了智慧树果实的人类,拥有了平视一切神祇的傲慢。上册跳过了让人可亲的阿历克赛小兄弟,直接转到小说里最让人尊敬的圣者佐西马长老的生平,用近乎完美的人格来阐述另外一个最贴近神性角度的观点。也补充了伊凡部分人性反复矛盾的争议,自由和奴役。当人被奴役的时候他们心向自由,当他们置身在自由时代中的时候,茫然无措的人心寻求的反倒是被奴役的平安。信仰倒不是在约束,而是太过自由,以至于人的内心充满了荒诞离奇。看到上册的最后恍然觉得作者非常具有神性的理想,但这也是他的牛逼之处。恁在哪个角度的观点都能叫人觉得,是作者借书中人物表达的想法,其实或许哪里又都不在。人性之复杂就是一个身体里包括了卡拉马佐夫三兄弟的思想也是有的。这就是陀思妥耶夫斯基。

上册完。

《耿济之译卡拉马佐夫兄弟》读后感(三):需不需要麦子?

本人庄严宣誓:以下纯属胡说八道。

今年第二次读这本书,这次换了耿济之的译本。

第一次读的时候是上半年,荣如德的本子,那时候还是疫情很严重的时候,窝在家里自然就啃厚厚的书。啊,说啃也有点不合适,因为那次是读的Kindle版本。

读书,题记(或者说是献词)是很难不惹人注意的地方。

我实实在在地告诉你们:一粒麦子不落在地里死了,依旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。(《约翰福音》第十二章第二十四节)[耿济之ver]我实实在在地告诉你们:一粒麦子落在地里如若不死,仍旧是一粒;若是死了,就会结出许多子粒来。(《圣经·新约·约翰福音》第12章第24节)[荣如德ver]第一遍看的时候,因为篇幅巨大,所以急于探究清楚剧情的发展以及人物各自的命运。读完全书后,心里并没有明白为什么要把圣经中的这一段当作题记(或称为献词)。后来,在微博首页,刷到有一些出版社相关或者读书相关的博主,提到这本书时,所摘录的名句是一句我完全没有很明显印象的句子:最要紧的是,我们首先应该善良,其次要诚实,再其次是以后永远不要互相遗忘。当时看到时甚至觉得:这是我所读的卡拉马佐夫吗?卡拉马佐夫最想表达的是这个?

第二次阅读之后,切实明白了这句话,以及题记。

不过我还是想说一句,我非常不赞同也不喜欢这种把70多万字的小说最后归纳成一句话的风气。自然,作者可能想说的也就只有这一句话,但是读者需要做的是感受故事和体会人物,里面自然饱含着思想和情愫。把名句单拿出来看,未免有些干瘪,也对文字不够尊重。

长老为什么要叮嘱阿廖沙,一定一定要走出修道院,到尘世中去呢?

因为阿廖沙就是那粒麦子。

在三兄弟之中,阿廖沙面对宗教以及人性中最善良柔弱的部分是最虔诚的,所采取的举动也是最温和,最富有人文关怀的,如果用今天的话说。

但是,如果阿廖沙意识到了自己心中对于上帝的虔诚,对于世间人类的热爱,从而选择走进修道院,反而就会像题记中所说,这种虔诚,这种可能最终会被救赎的思想无法传播开来,无法结出许多子粒。

长老正是因为看到了阿廖沙身上的这种可能性,才对他说出,让他在自己死后离开修道院,体会尘世间的生活等一系列话。

而阿廖沙,他并不是刻板印象中的修士。和正常人相同,他在生活中有各种困惑,有解决不了的问题,面对父亲与哥哥之间的冲突也会手足无措,面对长老的尸体发臭,他也面露失望深色(当然不是怀疑上帝,这个就不再具体解释)。

但是,他和常人的不同之处,是他有信念,并且坚信。

也许和二哥伊凡之间的对比就可以说明以上的区别。

伊凡这个人物,在初读时最让我入迷。特别是宗教大法官一节。

当时一度非常同意他的看法。

现在想想,有时很多极端自利或者归根结底能称作邪教的一些思想,都投机并且狂热。

因为人本就是趋利避害的生物,指明了大义的方向尚且难以如期行至终点,何况中途尝试为自己辩解,为自己辩解——或者往大了说内心说这是为人类的生存辩解——的念头只要露出一丁点苗头,整个人就会被迅速完全吞噬。

伊凡是怎么想的呢?其实就是犬儒主义。

首先,要确定上帝到底存在吗?伊凡的说法是,他(可以)承认上帝是存在的,但是绝不接受上帝的这个世界。

那既然上帝名存实亡了,道德(美德)还存在吗?还重要吗?——当然不。

现代社会最重要的是科学。

伊凡给阿廖沙讲述的那个故事中提到,

上帝本来是想要给予人类自由,把最宝贵的自由慷慨地给他的子民。但是,上帝根本没有预料到,人类真的那么需要自由吗?

面包、自由,如果只能二选一,你选哪个?

上帝觉得哪个重要?人类觉得哪个重要?

伊凡说,上帝太高估他的孩子了。给了人类自由,实际上却是给了人类难以承受的难题。人们情愿自己的自由被随便代表着什么的人给收走,只要能被抚慰,只要能有归属感,能吃到面包。所以当下世间的宗教教主,他们并不是上帝的使者,反而更像是恶魔的使者,但是他们明白,就算是代表着恶魔,代表着不自由,人们相对来说也会更开心,更满足。

为什么伊凡的说法,或者说犬儒主义的思想会有众多的应和者呢?

还是那个原因,人类是很弱小的生物。

我们下意识地会最先考虑自己的生存问题,就历史的进程来说,等到温饱解决之后,才会有人真正重视,或者是形成规模地去考虑人的精神问题。

在伊凡等进步青年(或者说是欧化的俄国人)眼中,俄罗斯已经严重落后于西方,目前最先进的技术才是根本,才能让人们吃饱饭,才能让自己的生活更好,才能…(俄国的未来么?至于伊凡心里到底有无俄国的未来,我持保留意见)

在这种情况下,跟自己说一声妥切的话是很容易的。

上帝本来就是不存在的。

上帝给的道路是那么坎坷曲折,为什么放着顺畅的大门不走,而非要去挤窄门呢?

上帝的道德理想在人身上是适用的吗?不见得。

按照我的理解,在宗教社会中,上帝其实就是代表了整个民族的道德准则。

如果上帝不再有效,道德准则自然也就坍塌。

那时,还有什么不可以做呢?

只要是为了自己的发展,为了科学的发展,为了人们生活更好。

但是,有谁能说,为了自己和周围的人生活更好(这个出发点不能说坏),就不会做出罪孽深重的事情呢?

结合伊凡的成长历程和自身性格,很容易明白他为什么会有这种思想。

成为犬儒之后,你的生活里没有道德准则,别人的行为在你眼里也就日益愚蠢。

这就是伊凡。

这尤其是斯麦尔佳科夫。

犬儒的弱点,或者说是攻破点在于,

表面上,犬儒是看破了世间或者说人类的本质,从而选择的一种玩世不恭的生活方式。

但其实,犬儒只是在人生的坎坷旅途中给自己合理化设置的永久休整站点。

你认识到了人类的不堪与懦弱,你承受不住通往永久平和的崎岖路途,

然后你为之屈服。

就只是这样而已。

关于米卡其人,读的时候觉得这个人物就是俄罗斯的化身啊。

或者说外表上给人的感觉。

但是像米卡这种人,也仿佛看到了真实存在于眼前的,饱受寒冷与饥饿的人群。并且思想上想要替他们承担这一切苦难,即使自己于弑父一案是完全清白的。

以下是写到此处突如其来的印象。

米卡是表面上的粗犷俄国,阿廖沙是俄国的虔诚内核,

而伊凡,是在欧洲影响下迷失,狂热而又痛苦的知识阶层的一支。

其实这还用我说什么… 原书自己都有说,虽然是借书中人物(还是有争议性主观性极大的话语)。伊凡是全盘欧化的代表,阿廖沙是民粹的代表。

最后还是回归到题记中。

阿廖沙就是那粒落进地里的麦子,而伊凡仿佛认为世间根本不需要麦子。

不需要人类赖以生存的食粮。

《耿济之译卡拉马佐夫兄弟》读后感(四):作为一个读者看卡拉马佐夫兄弟

一总论

总喜欢安利陀思妥耶夫斯的书,有时候我甚至恨不得让周围人人都读。当别人问及原因的时候,千言万语涌出,糅合在一起,团成奇妙的混沌。我两眼发直,瞬间语塞。很难通过简明扼要的语言向朋友们概括出陀思妥耶夫斯基的核心思想,及其吸引我的点。

原因或许是这样的:理性的,盖房子一样层层搭建的思想或许可以沿着他逻辑的线索找出其中心理论,并向他人描述。这也许和沿着一条笔直的大路向前走,最终就能到达其终点类似。在我看来,陀思妥耶夫斯基不同,他的思维是运动的,宛如滚动向前的火球,球心是迷人美丽,温柔又可怖的岩浆。火球的一切内部结构均被它吸引。他的魔法岩浆融化了一般意义上静态的价值判断:善与恶,美与丑,黑与白,卑鄙与崇高。传统意义上,他们之间是对立的,经纬分明的,互相之间吹胡子瞪眼睛的隔着一道城墙面对对方,然后各走各路,各回各家。陀思妥耶夫斯基打破了这些边界。他以天才的敏锐意识到,有时,善源自于恶,某种美丽正因为其丑陋才成立。他通过笔下夸张而病态的角色,揭示了截然相反的观念和举动是如何在同一个人身上相互转化着,一个人为何在上一秒是天使,而下一秒却是魔鬼。一个人为何知道自己卑鄙,却又使劲地往卑鄙里钻。这是陀思妥耶夫斯基心灵的辩证法。作为一种思想本身,在我看来可以具象地感性地理解,它仿佛毛茸茸的,会呼吸的野生动物。

老实说,初次读陀思妥耶夫斯基的经历是难受的,看《白痴》的时候我像喝高了一样头昏脑涨,走点神就对他所讲述的内容一头雾水了。我觉得这是因为他文笔粗糙,没有优美的环境描写,人物思维飞跃且话痨的缘故。陀思妥耶夫斯基好像组织了一个贫穷的戏班子,演员没有钱化妆也买不起好看的礼服和精致的道具。他随便找了个破台子,还没来得及布景呢,演员就冲上舞台,激情澎湃地表演了起来。我想他们在唱歌剧,声音里带着具有古典感的高亢和壮阔。匆匆吞下《白痴》,它有点把我噎着了。然而接下来,我带着一种近乎好玩的自虐心情捧起了《罪与罚》,渐渐入了迷。我觉得读《罪与罚》的体验,像是细细品味一幅伦勃朗油画一般,在昏黄沉重下,具有一种酣畅淋漓的精确。但陀思妥耶夫斯基或许还要调侃些,他的文字透出一种有点粗俗和尖刻的幽默感。陀思妥耶夫斯基的语言像手术刀,拨开了血肉,露出了人类精神的内在结构,画出来一张又一张心灵解剖图。如果说一开始陀思妥耶夫斯基带给我的是文学上隔着面纱的感官刺激,那么从《卡拉马佐夫兄弟》开始,陀思妥耶夫斯基则真正走进了我的生活。思想总是使我痛苦,因为提出的问题越多,无法解决的疑惑也随之增加,生活变得无法掌控。心灵就好像一个被堵塞的下水管道。而陀思妥耶夫斯基像是一股强力的洪流瞬间冲走了狭道淤积。即使解决了一些困惑,这本书依旧有许多让我懵逼的地方,但我不愿通过机械的学术研究照搬一些专家的解读。我想作为一个年轻的读者与陀思妥耶夫斯基对话,我想做他的学生,想像朋友一样和他聊天。然而即使爱《卡拉马佐夫兄弟》有时候我却宁愿安静一会儿,厌恶的扭过头去。一本可怕的书!

二

1恶

有一阵儿,我感到生活就像是一张没有边界的大床,上面东倒西歪着些尖锐的钉子,在床上翻来覆去,不论滚到哪里,我总是会被钉子扎到,痛得嗷嗷叫。可能是我亲手把它们扔在床单上的,我存心和自己作对。钉子里包含着对自身的厌恶和对环境的不满。我希望远走高飞,追逐一个轻盈美丽的人,她的周身散发着朦胧的光晕,像芭蕾舞演员一样在前方舞蹈着,她象征着理想化的自我和生命的意义。她越优雅,越发映衬出我和周遭的鄙陋,越意识到这点,我越陷入其中,无法自拔,像是一条小狗追着自个儿破破烂烂的尾巴。哈哈哈俺是智障屌丝!

这当儿,看起了《卡拉马佐夫兄弟》,陀思妥耶夫斯的最后一部长篇。这书还没写完,老头儿就一命归西了。哇,深得吾心!陀思妥耶夫斯基先生恰好是写屌丝的天才,死到临头了,还在描述他们:酒鬼大叔啊,歇斯底里的妓女啊 ,没钱没车没房没老婆的知识分子啊,疯疯癫癫的怪老头啊。《卡拉马佐夫兄弟》是其集大成之作——这书大概讲得是:一场事先声张的谋杀案。三个屌丝(其中一位是私生子)企图搞死他们的傻逼屌丝老爸,唯一的乖儿子给他们当心理医生,为他们忙前忙后,进行心理疏导,最后老爸还是挂了。谁杀了他?具体动机是啥?你们看去,我不剧透。总的来说,陀思妥耶夫斯基笔下的人物几乎是很惨的,他们口袋里没几个钱。但最让他们苦恼的不是这个。他们最恨精神遭到了羞辱,像灰溜溜的耗子一样被瞧不起,人手托一颗残破的自尊心。陀思妥耶夫斯基写作的重点不在外界对他们的伤害,而是环境境刺激他们之后,他们还雪上加霜,把自己灵魂接着揍,打得鼻青眼肿,再对着镜子凝视那丑陋的脸,露出一丝胜利的微笑。

为什么?有时候,似乎可以把人抽象成各种欲望的集合体。欲望就像一大滩水,向四面八方,有时候甚至是截然不同的方向流动。本来挺干净的水,偏像蛇一样滋溜溜向下水道里滑。即使知道那里又脏又臭。臭味是具有刺激性的,虽然刺激很讨厌,但又很爽,臭得让人一机灵,从而真真切切感到自己还活着。为了追求这种封闭的,乃至扎实的存在感,人们甚至夸大苦恼,制造混乱。就像有的人失恋了,经常哭诉。他们眼泪啪嗒啪嗒的流,或许并不真的需要他人的安慰,而是想要不断的用泪水刺激伤口,使它好得更慢。因为人在悲痛中快速沉沦,丧失尊严的时候,会产生一种奇妙的自满自足,甚至是美的享受,因为我能承受比旁人更多的痛苦,别人都不懂我,所以我很牛逼,很有个性,很坚毅,可以傲视他人,用鼻孔看他们。

蔑视别人,感到遭受了不公平的对待又无能为力,为了保护自己,刻毒的愤懑便升起来。愤懑是火辣的,性感的,随之报复心像火山爆发一样喷薄而出。白刀子进去,红刀子出来,为了追求这一瞬的快意,或者为了找一个出气筒,人们甚至会制造假想敌,人家啥也没对你做呢,或许仅仅向你投来一个不受用的目光,你就自以为遭到了否定,是受害者,从而制造复仇的机会,不惜千百倍的损害他人的利益。欲望这条水流,突然,不喜欢那强烈的臭气了,空虚惴惴不安升起,好像有一双亮晶晶的眼睛,像剃刀片一样在你的心头割了一下,隔断了你和下水道的联系。欲望它啪得一转,渴望前往一片干净的原野,清流的小溪。望见清亮的溪水让你清楚意识到,你在下水道呆了多久,有多丑陋和肮脏。忽然......跟人家比,我好他妈卑微啊,你愧疚了,自惭形秽。看不起自己,自身的丑陋像魔鬼一样压在身上,让人喘不过气来。那魔鬼像沾满了502胶水一样,仅仅贴在你身上,想甩又甩不脱。愤懑再次充斥了你,你恨自己是如此恶心,更恨让欲望转头的良心,最恨你伤害过的人,因为他是导致你可憎行径的源头,他让你发现了自己是个大傻逼!于是,人们便因为无法忍受自个儿的卑鄙而加倍欺凌自己曾伤害过的人。

怎么说呢,有点类似于生活中有人因为压力山大而拼命抽烟,为了健康尝试戒掉烟瘾,然而戒烟这任务太艰巨了,我一想,顿时感到压力太他妈大了,咋办呢?再多抽几根烟缓解一下吧!

这类人,最终,没辙了,只得破罐子破摔。戒烟失败的人越抽越凶,减肥失败的人暴饮暴食。没错,我是个坏人,我就是个***小丑,是一条蠕动的蛆,阴沟里的癞蛤蟆!但我很骄傲,因为我知道你们比我更加糟糕,更加卑鄙,更加无耻!

欲望不再向其他方向流动,而直接落入下水道。生命变成了一个刻毒的笑话。既然是笑话,就没有需要尊敬的了,没有尊重,就没有什么是不能做的。

这是恶的一种表现形式。陀思妥耶夫斯基在奔放演绎恶这一现象时,展示出其雄辩的力量,摇曳生姿的蓬勃,挤眉弄眼的情趣。陀思妥耶夫斯基笔下的恶人具有一定的艺术气息。鼓鼓的,像淋漓的的暴风雨,蕴含着生命狂暴的美。

2自由

陀思妥耶夫斯基像是研究天气的气象学家,恶类似于各种自然灾害,作为专业人士,他一方面拿着放大镜津津乐道的,怀着欣赏地观察它,另一方面也对它造成的某些后果表示忧心忡忡。举个例子,当恶的爪子伸向孩子时,陀思耶夫斯基便会紧锁眉头,犀利的灰色眼睛里露出深沉的憎恨表情。他特别喜欢孩子,也曾创造过一些美轮美奂的儿童形象。我个人非常欣赏他早年塑造的小孩子,比如说涅朵奇卡和小内莉。她们仿佛是由流动的,熠熠闪光的水晶包裹着的火焰,既纯洁又热烈。或许,在陀思妥耶夫斯基眼里,孩子象征着人类原始而纯粹的美,宛如大森林里绽放的小野花,活泼奔跑的健壮小鹿。然而野生的美是脆弱易碎的。在恶意横行的世界,孩子常常遭受极其不公正的待遇,却没有一丝一毫反抗的能力。想想我们当今社会,不是依旧如此吗?从红黄蓝事件,女作家林奕含的自杀,到鲍某性侵案件,......案例中的主角作为儿童,却被极度强势的力量肆意凌辱。有些孩子从小生长在糟糕的原生家庭,不负责任的家暴父亲,酗酒的母亲乃至糟糕的外部环境等等会可能对他们的一生产生不良的影响,销毁他们身上本真的,混沌的美。陀思妥耶夫斯基是艺术家,他以美学的眼光看待世界。罪恶是美丽的,但当恶消灭另一种,也许是更大的美时,他的心灵是为之震颤的。

陀斯妥耶夫斯基总是在短暂的激荡里看到永恒。永恒孕育在一切暂时的,漂浮的事物中。贯穿《卡拉马佐夫兄弟》整部书的,是人类的终极问题:究竟有没有上帝?是人必须创造上帝,还是上帝创造了人?人类的灵魂究竟是不是不死的?如果存在上帝的话,他为什么费力造出一个如此不完美的世界?一个充斥着低级和庸俗,一个充满了残酷和杀戮,一个会让无辜孩子流泪的世界?他在跟我们闹着玩儿吗?陀思妥耶夫斯基笔下的人物伊万,大声呐喊:不,我不接受!我不接受他建造的世界!这是伊万的叛逆,也是其作者的叛逆。

在人类历史的长河中,对不美好的世界表示出质疑,并尝试提出解决办法的有识之士不计其数。好久好久以前,在罪恶出现之初,人们便宛如小朋友在海边用沙子搭建小房子那样,构建超越现实的秩序世界。寄托人类理想的泥沙城堡,一遍遍被海浪拍倒,亦一遍遍被重建。

朋友们!你们搭建过城堡,心里产生过这样的渴望吗?你们是否盼望着这样的场景出现:在蔚蓝的天空下,一片肥沃的土地上,没有战争,没有饥荒,每个人可以吃得上饭,穿光鲜漂亮的衣服,住美丽的房子住,持着优雅的审美品味,在安详中愉快的劳动学习,绽放着幸福的笑容。你们是否期待着一个物质充沛,人人善良,平等的社会呢?

乌托邦无疑具有强大的诱惑力。它是合理的,理智上人们认为它是受用的。人们不惜用鲜血和暴力达到它。人们打仗,似乎经常是为了这正义的理念,崇高的追求。用动荡换取永恒的和谐,换取那绿草如茵,鲜花灿烂,道德高尚的世界。

我们的陀思妥耶夫斯基同样的,不认可那金字塔般牢固美丽的社会。在老陀看来,这样的世界,剥夺了人之所以为人的基础:自由。自由标志着人类的灵魂不死。自由似乎经常和美德,平等那样的褒义词联系在一起。但陀思妥耶夫斯基指出,自由是中性的。自由不是善,不是完满。自由是,一个人具有选择恶的权利。有权选择恶,才有选择善的可能。自由这个词儿,我猜可以反过来说:由自。人类由着自个儿的本性生存。作为一种动物,人类不可能像精密的机器一样,总是做应该做的事情,即使那些事情合乎长远的利益。人和AI的区别是,AI凭着程序,理性作出判断和行动。头脑代表理性。人类却总是不听头脑的话。听从了,身体和心灵也会暗飕飕的在角落反驳他。每个人都是一部家庭伦理剧,上演着永恒的悲喜剧:身脑心这一家三口相爱相杀,相互讨厌又依赖着。肉体总是企图作出下作的事情,寻求肮脏的刺激,获得直接的好处。脑子和心灵则想把它拉回来,或者苦口婆心劝说浪子回头。有时候心灵脑子会成为肉体的同谋君,和它一起放荡。

家里三个人达成共识,一同为非作歹时,往往是一个人自我膨胀的时候。恶是自我膨胀的极端产物,是人对自身存在的滥用,是自由的终极体现。有千万种作恶的理由和手段,它们展示了个人的独特性。人在产生恶念时,想象力是匮乏的,无法体会到他人,他物的存在,而只是深深感受自我。自我意识像气球一样,被吹得越来越大,宇宙一样大!若是有人在此时拿针只消把它轻轻一扎,恶的执我会破裂。泄了气儿,皱皱巴巴,毫无形状的躺在地上。恶是一种极端的孤立,孤立彰显个性,但最终也消耗了个性。

物极必反,恶的自由杀死了自由。

恶是被其自身的匮乏而毁灭的。恶不应该被理性要求的善消灭。乌托邦的善是没有独特性的,平均主义的强权,空洞而无聊。某种程度上说,也许会转化为更文明,更精致的恶。

在我看来,陀思妥耶夫斯基认为,恶是人类自由之旅的一段路程,一些风景,人人都会看到,会切身体验它。有时候,经历了恶,才知道它是那样的坚硬,冰冷和孤独。善不仅仅是强迫的责任,而是包裹一切的温柔,是具体的,不加裁判的,对冰冷的融化。首尾相接的联系。善让人对恶负责。

善恶是爱的部分。我觉得,陀思妥耶夫斯基是相信有上帝的,上帝让人们在善恶的对立统一中感受爱。上帝使世界如此混杂,充满罪恶,是为了让人们自由的爱。(但我觉得孩子的问题依旧是无法的回答的,陀思妥耶夫斯基不能说服我,可能他自身也是矛盾的。)

记得在一节体育课自由活动的时候,我在一棵树下阅读《卡拉马佐夫兄弟》。读着读着,抬起头发发呆,看金灿灿的阳光灰尘一般亲吻着所有人,所有物。男孩们踢着足球,青春的,结实的身影欢笑着,影子一般掠过......我不自主地微笑着。此刻低下头,一句话像蝴蝶一样,扑扇一阵儿,安静地落入我的眼睛:“爱生活本身大于爱生命的意义。”

三

有时候厌倦《卡拉马佐夫兄弟》是因为它背负着过于沉重的宗教感。我不懂外国人为啥总是被基督教的问题折磨。他们怀疑宗教,但总是需要寄托于此。仿佛内心深处极度没有安全感的孤儿,一定要找妈妈。也许是因为他们像叛逆青年,需要抑制他们过度的人欲。书的扉页写着一句《圣经》里的话,让我多少理解了点为什么他们为基督教而挣扎。我相当喜欢那句话,虽然不懂,和之前写得内容或许驴头不对马嘴。但我要说:真他妈感人啊。所以在我这篇烂文章的结尾,把它送给大家。“我实实在在告诉你们:一粒麦子落在地里如若不死,仍旧是一粒;若是死了,就结出许多子粒来。”