十字军东征――以耶路撒冷之名读后感1000字

《十字军东征――以耶路撒冷之名》是一本由(法)Georges Tate著作,上海书店出版社出版的软精装图书,本书定价:38.00,页数:200,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《十字军东征――以耶路撒冷之名》精选点评:

●大致叙述了一下过程,没有讲的很细,人物介绍也是一笔带过。

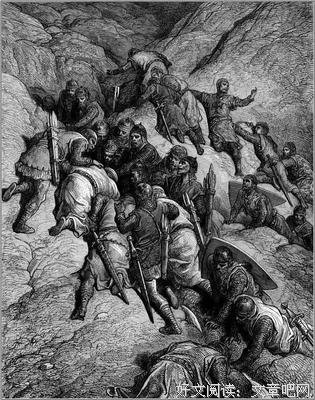

●没有新意的故事,古怪的插图

●我喜欢书里配的细密画,但对几场战争感到很疲乏!

●鸡肉卷同学~

●2006 购于潘家园

●可惜没有提到经济的原因。

●11.03.19

●那一段回忆,很遥…远…

●史实~

●简单简洁,叙述算得上清晰。对十字军东征的大体轮廓能够有个很不错的印象。但是,真心不喜欢这种编排的书,图片和文字杂糅,非常影响阅读感。

《十字军东征――以耶路撒冷之名》读后感(一):这一套书我都买了。。就差这一本

我很郁闷。。。

不想要二手,又明知道市面上早已被抢光。。。

其实这书本没人知道。。。就因为当时那该死的电视或者电影。。

我想买本新的。。没人看过的。。翻过的。。郁闷

《十字军东征――以耶路撒冷之名》读后感(二):十字架对新月的战争

中世纪欧洲的十字军东征,一场由欧洲基督教对地中海东岸国家发动的侵略战争...十字军东征是人类心灵的前虔诚和凶残纠结在一起,在罗马教会的承诺和怂恿下,最不道德的行为,却以最谦恭虔诚和最道德的名义表现出来,这也许就是欧洲中世纪这一特定历史时期的文化产物。对于西欧国家来说,是中世纪历史的沉重一页,已根植于中世纪的历史土壤中。

对穆斯林文明来说,东征及其造成的破坏打击了伊斯兰世界,动摇了穆斯林的信心;而对欧洲来说,十字军东征则是一个起点,它推动着欧洲从一个黑暗的孤立时代走向开放的现代世界。

彩图版,很通俗,后面附有文献资料,可以很快的掌握这次征伐的大体情况,如果想要深入了解,可以看看更专业的书籍。

《十字军东征――以耶路撒冷之名》读后感(三):评《十字军东征》

国外的关于十字军东征的书籍资料应该说是相当多的,网上的文章资料,特别是英文,也相当多,所以这本书并不算特别有特色,不过由于中文关于十字军的书还是比较少的,所以还是可以读一下的。

书的扉页上说:“很久很久以前,欧洲和亚洲,基督教和伊斯兰教,各占人类的一半,互不往来,直到十字军东征,这两个世界才开始打量对方,用凶狠的目光”

其实我是不完全同意这句话的。公元前五世纪,薛西斯(Xerxes I)时代开始,希腊就和波斯冲突了。彼时基督教尚未成形,但此冲突亦算西方和波斯冲突吧。再说了,由于地理,政治,军事,文化等原因,这种冲突也算由来已久。

当然十字军导致矛盾激化,伊斯兰教徒和基督徒彼此仇视是没错,但其实不仅伊斯兰教徒,犹太教徒也有份。

本书对于十字军东征的背景和第一次东征,东方拉丁帝国的建立和关系,努尔丁和萨拉丁的背景等阐述可以称详细。

但对于热闹的第三次东征中德皇腓特烈一世 和法王腓力二世和英王理查一世(即狮心理查)的背景,完全没有介绍,功课要另做。而对于第三次东征狮子心一路在西西里岛和塞浦路斯的热闹事,也只用了“查理在塞浦路斯建立一个基地”一句话带过。对于法王英王的恩怨也没有交待清楚。对于查理返国和德皇享利六世的绑匪皇帝的事儿也只说“于奥地利被俘”。嘎热闹的事,照我看咋能不说呢,也许作者是法国人,认为这种常识或者另一个故事,和东征无关,不需要介绍了。

这书倒有小半本是文献资料,我觉得书一般,这“见证与文献”倒真是不错,有安娜康尼努斯《亚历克西亚德》的部分摘录,乌尔班二世的著名讲话记录,还有一幅萨达姆和萨拉丁画一块儿的政治宣传画,狠好。

书价38元,从性价比来说有点贵,不过我是古籍书店对折的时候19元买下,单书后面的“见证文献”已经值回票价。

其他Reference

1993年美国学者亨廷顿( SamuelP.Huntington)《文明的冲突》

维基百科

网络文章,来源不详

oise State University

《十字军东征――以耶路撒冷之名》读后感(四):伟大并卑微着

我不知道人类到底是因为有了梦想而伟大,还是因为有了梦想才卑微,我们有了自己的梦,所以有了千差万别的人生。我们因为和那么多人的不一样,而更彷徨?

今天上海总算重逢了久违了的阳光。我心情平淡得无所谓高兴或者悲伤、无所谓亢奋或者抑郁。我也很久没有了因周五而倍感的那份快乐---周六有客户饭局或者别的安排是大多数的情况---我就这样游走在马路上,去吃早饭坐电梯上楼打招呼开电脑处理邮件作报价察看财务状况(现在难免发票都要自己开),我有朝气却不乏浑浑噩噩;有理想却经常出卖理想;我真不知道,不知道人类到底是因为有了梦想而伟大,还是因为有了梦想才卑微,我们有了自己的梦,所以有了千差万别的人生。我们因为和那么多人的不一样,而更彷徨?

明媚的阳光让每个人都觉得万物复苏般,坚强。上海笼罩在前些年的北京工地氛围之中,到处是建筑工具和机械,让城市更美好---所以暂时让道路开膛、让城市破相---这好比是整容最起码是美容---明明长得欠缺人意但是拼命要到首尔这种垃圾地方去翻脸,有意思。

观察和我一样忙碌着的各种外地人面孔,我博爱每一个卑微的心灵---你们被宽恕了、去干你想要干的吧!干得彻底些好了。想想也好笑,世界上什么是不能被饶恕和宽解的呢?如果没有当年的十字军东征、没有新大陆上对异民族的杀戮、没有火烧圆明园、没有一切那些注定被昔日的弱者诅咒过的强盗行径,今天哪里来得欧美的富强?法佬的血腥叫卖?

这个世界上最不敢问的就是梦想二字:骇人啊!!

因为张三的梦想可能直接导致李四和王五的全家覆灭;因为一个国家的梦想可能堂而皇之地愚瞒自己的国民和勇兵去侵略他人;因为这个世界的资源就这些。你如果一定要强势发展自己的梦想还不如说“现在开战”。

我不求发达,不求发展。凭自己的一份子热情态度和专业能力帮自己和自己的兄弟们挣口饭吃,无所谓世界经理人、无所谓公司上市、无所谓金钱满仓。现在就TM很快乐 8-)

你也考虑一下嘛。不知道人类到底是因为有了梦想而伟大,还是因为有了梦想才卑微,你有了自己的梦,所以有了千差万别的人生。你是否因为和那么多人的不一样,而更彷徨?

《十字军东征――以耶路撒冷之名》读后感(五):以上帝的名义?

公元1095年,教皇乌尔班二世在法国克莱蒙号召前来听教的教众前去讨伐被回教徒占领的圣地耶路撒冷,他说“那片圣地被卑贱的奴隶奴役着,你们的职责就是把圣地从野蛮人手里拯救出来”。狂热的教徒们被教皇极富煽动性的演讲激起了热情,他们坚信完成了这项任务就能得到上帝的宽恕,人们纷纷领取十字标志,开始筹备远征,不久后,第一次十字军东征开始。一场轰轰烈烈的漫长战役就此拉开序幕。

学世界史那会儿总是在中世纪的部分昏头昏脑拎不清楚,尤其是“十字军东征”。现在想想,好像也没那么复杂,也许是眼界开阔了,对宗教和战争的理解更深入,不再拘泥于正义与非正义的定论性字眼。其实,翻开每一段历史,都会发现总有一部分人在深恶痛绝的谴责,一部分人在歌功颂德,只有极少部分人能够站在中立的位置上客观评价。人们的世界观常被固有的教育背景、文化背景影响,如何跳出固有的框架,理性的看待历史,是很困难的一件事。

比如在说到“十字军东征”时,历史书是这样写的:这是罪恶、贪婪以及权贵的战争,它代表着对文明的摧残以及毁灭。而组成十字军的人,则是凶狠、残酷泯灭人性的西方贵族。一锤定音,一下子就把东征推到毁灭人性、万劫不复的境地。其实我们看到,教皇的初衷是希望打击穆斯林对基督教的蚕食,让势力日渐增强的伊斯兰教灭灭气焰,从宗教的微妙平衡上来看,未尝不是一种对文明的保护。可以说,十字军东征从一场为理想而奋斗的战役沦为被统治阶级利用进行掠夺的工具,对最初的号召者乌尔班二世来说,这样漫长的战役和惨痛的结局也许真的不是他想要看到的。

十字军在进入耶路撒冷城时进行了惨无人道的大屠杀,鲜血淹没到马的膝盖,而他们屠杀的其实很多都是信奉天主教的基督徒,这些教徒被回教徒胁迫不得不改信了伊斯兰教。所以有人说,“那是基督徒和基督徒的战争”。中世纪的欧洲,宗教被用来统治世界,哪种宗教拥有众多的拥护者,就占有统治地位,而在我看来,宗教不过是一种信仰、一种寄托,单纯依附于思想之上,如何能够脱离思想的范畴成为凝聚军队的力量,甚至延伸为统治的手段,其中应该是有太狂热的成分的。大部分人会对伊斯兰教徒带有条件反射的怜悯,毕竟是西方世界首先挑起战火,但请注意,如果不是疯狂的回教徒屠杀天主教徒,教皇便没有理由组织十字军东征。这段历史里,谁都不能说谁是正义的一方,归根到底是为了占领,宗教不过是手段,虽然它可能是个非常高尚伟大的理由。

远征军中不乏抱着美好理想渴望建立“天国王朝”的将领,最后都不得不对残酷的现实屈服,理想始终是理想,耶路撒冷由于被赋予了特殊的含义,成为两大宗教的决战地,也成为东西方两股势力争夺的关键。战争不论出于何种目的,最终的结果都是一样,死亡和摧毁。十字军东征不过是个开始,从那时起,耶路撒冷就不再宁静,战火绵延至今,欧美世界和穆斯林仍然在争斗厮杀,只是科技越来越先进,手法越来越极端。

上帝不是说,只要忏悔就能得到救赎;伊斯兰教的教义不是也说,我们当和平共处,我们当亲如兄弟吗,为什么总有杀戮和战火呢。人的野心欲望在宗教的外衣下笼罩上神圣的光彩,却掩盖不了贪婪掠夺的本性。无辜的平民总是祈祷,渴望神的祝福,最后他们悲哀的发现,他们只能祈祷,继续祈祷。

.S 早前读《十字军东征》时写下的文章,现在略微做些改动。我对中世纪史其实认识不深,只是看完书有点不吐不快的感觉,最后还是觉得无奈,因为战争仍在继续,谁都不知道何时才是终结的一天。