进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间读后感1000字

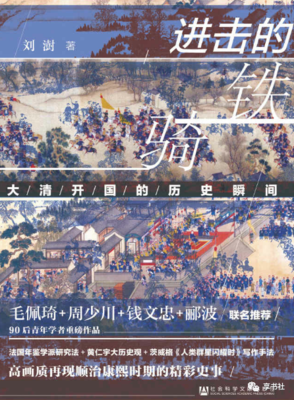

《进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间》是一本由刘澍著作,社会科学文献出版社出版的2019-9图书,本书定价:69元,页数:,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间》精选点评:

●抬到8.0才抽10本书,就这一点也要给你龟儿子打一星啊!

●笑死了,就这种水平还想刷分到8.0

●猥琐下流的傻逼货色

●社科文献终于砸牌子喽

●一星送你去大清

●年鉴学派我是不懂,但不佞还是读过几本马克·布洛赫和彼得·伯克的,而且凑巧听过一点长时段研究,所以根据此书内容鄙人大胆猜测作者有乳髮情结。另外必须指出,茨威格的传记依然接续了十九世纪的传记文学传统,作者拿来当代说这个是历史写法之一种,给人感觉作者的底色是读书不去求根知底的中二文青。本书虽然不属于甲骨文书系,但封面设计属实容易引起误解,所以鄙人斗胆揣测这书在碰瓷甲骨文。

●连标题都拟不好就别急吼吼地想出名了。本土历史学博士还不惨吗?为什么还要这种人混进来侮辱这个群体?

●不是没读过,下了kindle版本。好奇这书怎么会出版呢,浪费纸张,心疼黄仁宇和茨威格。评论区的好评明显是友情分吧,豆瓣追求的是真实。

●画虎不成反类犬

●你冲你

《进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间》读后感(一):又一本诚意力作

澍兄又带着诚意新作来了。关注澍兄近11年了,从面对30人的阶梯教室讲座开始,到博闻强识,一路攻读到史学博士,出版的书籍越来越棒,这本最新力作,再一次展现了专业的史学功底,而且不乏趣味性,值得得细细品读。版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。对于一名优秀的90后青年学者,已经是我们同龄人中的佼佼者,必须五星推荐此书!

《进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间》读后感(二):给一星都嫌多了。

看到书中满是经血味的露骨桥段,脑海中莫名其妙浮现出这样的一幕情景:一只貌类人类的人猿,屁股腚儿涂满腮红,屁眼里插着一根长葱,伴随着唧唧声一晃一晃的,好生滑稽~~~模仿作者的拖沓冗长、破碎空洞的笔法说:试问自一气剖分、二仪兆生,盘古大大、女娲娘娘嘘嘘嘘嘘以来有哪部高头典章能与刘鼠~澍~澍~澍君的这部惊世艳世震世骇世的奇文大作相媲美~~~~欧耶~~~!!!

《进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间》读后感(三):明清历史变局的25个瞬间

历史离不开细节,对一般初涉历史的人都喜欢各种细节。对大众读者来说,一些关于“历史的细节”的书也非常受欢迎。著名的如黄仁宇的《万历十五年》,他选择一个平常的年份里几个有代表性的人物的遭际,娓娓道来,让人欲罢不能,仿佛置身历史真实的场景中,代入感十足。在茨威格的作品中,最著名的是《人类群星闪耀时》,同样是选择了14个改变世界历史进程的瞬间,将一些历史人物最闪亮的时刻与人类大历史结合起来,这种历史视角,让读者很容易进入,也容易理解历史。

我的第一部历史习作,书名就叫《历史的细节》,其实也是借鉴了同样的方式。

作者刘澍作为历史博士,算是科班出身,与我早期的历史写作不可同日而语,但就本书来说,他的写法也有相似的地方。

作为九零后一代,刘澍非常接地气,在我印象中,最厉害就是参加电视选秀节目一站到底,以他广博的知识和急智技压群雄。如果说那只是牛刀小试,那么本书则代表了他在专业上的努力和功力。正像他自己所概括的——

本书主要写的是17世纪,此时是整个东亚大陆都剧烈动荡的时期,在大历史观统摄下,把明朝、清朝、李自成、张献忠、准噶尔汗国、郑氏海盗集团、荷兰殖民者、西班牙殖民者、俄国殖民者、台湾大肚王国等各方勢力纳入叙事,写这十大势力角逐中国陆地与海洋的一幕幕活剧,最终大清进击的铁骑击败各方势力,一统华夏。他的这部新作《进击的铁骑》讲述了大清帝国创建的经过。与以前许多同类题材的历史著作如《洪业》等不同,本书选择的都是小切口,并以人物故事为主线索,阅读起来更加容易和轻松。与过去的中国历史书不同,现在一代历史学人具有更广阔的视野和学术训练。

陕西凤期衙门前有怪鸟几万只盘旋,风翔的老鼠小的如狐狸一样大,大的如狗,牛马被老鼠瞧见,老鼠们就一起上前,大老鼠咬牛头,小老鼠进牛肚子吃五脏六腑,把生马都吃成自骨。关中有数以千计的田鼠化为鹌鹑。(杨国宜《明朝灾异野闻编年录》,张廷玉主编《明史》卷二十九《五行志》亦载)p2在本书中,刘澍提供了很多多元化的细节,比如技术、经济、民俗、制度等方面的知识,这些都是以往历史大叙事中所忽略,或者不值一提的。比如李自成军的战争封赏和攻城方式、清兵入关后对不同民族的剃发问题、清朝皇帝的选储流程、关于海禁的具体执行方式、还有康熙派樊守义跟随西方传教士出使欧洲等等,这些历史细节对我来说,要么是不知其详,要么干脆是闻所未闻。

最重要的是,以上这些内容基本上构成本书的主体,读起来都是干货,让人获益匪浅。说是细节,其实都是历史的真实。由此反观过往历史的宏大叙事,反倒显得大而化之,很多东西难免让人生疑。

面对明亡清兴的这段历史,最应该反想的是汉民族本身,据《史记·袁盎晁错列传》,汉朝时五个匈奴兵才能打得过一个汉族士兵,可是到了《建炎以来系年要录)记载的宋代,十个宋军土兵オ能打得过一个女真兵。而 到了明亡清兴,一百四十万南明军队面对十八万八旗铁骑,最终被打得一败涂地,各个击破,这难道不值得我们自己好好反思吗?p128本书让我最到最有趣的,是八旗军以枪炮征服其他游牧民族的经过。游牧民族施虐中原农耕汉族长达千余年,到了清朝时,这一历史现象被彻底消除了,古老的长城沦为摆设,枪炮在其中的意义不可小觑。

冯玉祥《我的生活》记载:“谈到人口,蒙古本有一千二百万人。在满清长期统治之后,今已减少至五十万人。满清利用喇嘛教以统治蒙古人民,凡有兄弟八人者,七人须当喇嘛;兄弟五人者,四人须当喇嘛;仅有一人可为娶妻生子的平民当喇嘛者有红黄缎子穿,又可坐享优厚的俸禄。女子没有充当喇嘛的福气,但又难找得相当的配偶,于是都做了内地人泄欲的对象。因为由本部内地来的文武官吏及军队、商人,都以道远不能携带家眷,他们都可以在这里找到临时太太。一方面是七八个蒙古男子仅有一个妻子,一方面是一个蒙古女子,有若干的内地人为她的临时丈夫,事实上形成一个乱交的社会。同时男女卫生都不讲究,染上淋病、梅毒以后,惟有听其自然。当时活佛即患梅毒,烂塌了鼻子。据说目前检查结果,蒙古青年十七岁至二十五岁者百分之八十五都患有花柳病;二十五岁以上者,所占百分比自然更大了。这种现象是太可怕了,若任其继续存在,马上就会有灭绝种族的危险!”除此之外,大清对于蒙古人控制极严,康熙规定蒙古人到内地只能从山海关、喜峰口、古北口、独石口、张家口、杀虎口六处人关。人关时登记人数,出关时仍照原数放出,而且除以上六个关口外,不得从其他关口出入。p229作者专门用李约瑟难题收尾,重新回到世界史的大历史中。

300年前欧洲人初到中国时,他们看到中国的几乎一切工艺均已达到一定完善阶段,并为此感到惊讶,认为再也没有别的国家比它先进。不久以后,他们オ发现中国人的一些高级知识已经失传,只留下一点残迹。这个国家的实业发达,大部分科学方法还保留下来,但是科学本身已不复存在。这说明这个民族的精神已陷入罕见的停滯状态。中国人只跟着祖先的足迹前进,而忘记了曾经引导他们祖先前进的原理。他们还沿用祖传的科学公式,而不究其真髓。他们还是用着过去的生产工具而不再设法改进和改革这些工具。因此,中国人未能进行任何变革…中国人的知识源泉已经几乎干涸。一切历史都是思想史。作为刘澍的第一部书,他想表达的东西太多,看得出,有很多地方你没有来得及展开,一方面,这可能已经远远超出一本书应有的容量和诉求,另一方面,有些敏感话题仍存在审查方面的重重障碍。

作为一位九零后的处女作,这本《进击的铁骑》展现了刘澍在历史专业和著述方面的野心,在我看来,真是难能可贵。假以时日,刘澍的未来不可限量,因为他年轻,更重要的是他好学又善于思考。

对一本好书来说,知识、思想固然重要,文字和谋篇布局也非常重要,这是与读者进行良好对接的一个重要前提。刘澍在电视上快人快语,因而能“一站到底”,只是写作是个细工慢活,本书的写作在个别地方,仍然略显匆匆。当然,瑕不掩瑜,在一个快餐化时代,这或许已经算不上一个瑕疵。

《进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间》读后感(四):我为什么推荐《进击的铁骑》

这些天一直在看北京师范大学古代文献博士刘澍的《进击的铁骑:大清开国的历史瞬间》,总的而言,这本书优点和缺点都很明显。下面,我与大家分享一下自己的阅读体会。先说优点吧:

作者无疑是位说故事好手,很懂得设置悬念。开篇罗列各种有关1644的诡异惊悚传闻,瞬间便抓住了我的好奇心。然后,正当我一颗心提着,感觉安静的夜似乎氤氲着一种恐怖氛围的时候,作者笔峰一转,说自己并不相信那些怪力乱神的说法,那只不过是社会动荡人心大乱的体现,顺利引出下文1644明朝末日的血腥与惨淡,李自成、吴三桂、多尔衮等各方人物的登场,从而在大明黯然谢幕中迎来清朝铁骑滚滚而来又暗流涌动的喧嚣开场……

作品借鉴茨威格《人类群星闪耀时》选取历史瞬间进行细致刻画的写法,依据“大事不虚,小事不拘”的治史原则,选取对历史发展起关键作用和作为转折点的人物与事件,结合各种史料——看文中和书后参考文献,确实是资料翔实,可谓海量——理清事件和人物性格发展线索,然后发挥想象尽可能去“还原”当时情节和人物经历,很有画面感。

作品对很多历史热点和争议点,如顺治到底是离世还是出家,董鄂妃到底是不是董小宛,吴三桂冲冠一怒究竟是不是只为红颜,雍正继位究竟是康熙的意思还是另有隐秘,等等,都给出了作者自己认为最接近历史真相的答案和一定理由。其中还顺带“贡献”了很多让人颇长见识又“意外”的小知识:康熙皇帝原来还是个科技爱好者,喜欢做数学题,很有成为科学家的潜质;清朝皇子的日子可真不清闲,每天学习11个小时,而且一年只休息2天;陈圆圆原来是个高颧骨塌鼻梁的气质型美女;蒙古噶尔丹的叛乱其实是有着深层次原因的;清朝死刑犯最后一天早上可以吃顿美味的火锅……

作品视野不只是局限于有清一隅,而是在展现明末清初阴暗冷酷的政治谋划和金戈铁马的军事征伐,梳理有清一代发展脉络的同时,对同时期世界大势也进行观照,以期通过对清朝不同时代与西方交往,在文化、制度、科技方面与西方差距的揭示,探求出清王朝从东方强国逐渐沦为西方列强眼中“肥肉”的衰落轨迹。这应该就是作者自己所说的大历史观吧。

整部作品,可谓是扎实文献功底与“亲民”叙事方式的结合,是学术走出书斋与市场结合一个较为成功的范例,也可说是学术走下殿堂,摆脱“老学究”的干巴古板印象的较为成功的实践。

再说缺点。

首先,目录设置方面。有的不错,有的则完全没有体现内容的精华,给人花哨甚至肤浅的感觉,如“根除谢顶……”,会直接影响读者对整部作品的判断。作者显然受演义体小说影响较大,但是又因为是90年生人,是伴随网络成长的新新人类,有营销意识,渴望“爆款”,所以,目录设置方面就变成了夹杂网络语言力求“吸睛”的演义体。这种方式也许有人会觉得有新意,但是也会给人不严肃甚至不知所云的感觉。以后要注意,在求“新”方面把握好度。

第二,场面刻画方面。有的比较出彩,用文学的笔触描摹不同场景,给人身临其境之感;但有的却下笔随意,太过口语,给人感觉文风“飘忽不定”。

第三,个人主观评价偏多,动不动就“穿越”到某个历史片段,激动处,忍不住拍案而起:“如果是我……”。历史著作,尽量冷静客观叙述,让读者自己去感受去思考,收敛锋芒克制情绪,可能更能让读者接受。而且,有时候也会让人疑惑,“如果是我……”?你以为你是谁?你的想法就一定是最完美的?

第四,开篇词确实有“广告”嫌疑,可以改一改口吻,用一种与同仁交流学习和请大家批评指正的态度去写,毕竟,在无涯的知识海洋边,每一个人都是渺小的。

第五,对于作者给出的有些历史“答案”和理由,我个人感觉还是有些值得商榷的地方。比如顺治死亡说,作者的理由是孝庄叫董鄂妃的妹妹殉葬,如果顺治没死绝不容许这样的事情发生。感觉理由不是特别充分,会不会是顺治出家了,什么事情都不理会了,孝庄心中悲痛,就发泄到董鄂妃的妹妹身上,而顺治根本不知道这件事情,或者知道也不想管了呢?另外雍正篡位说也有可以质疑的部分。一是书中没说康熙的诏书写的不是四爷,如果没改诏书,篡了谁的位?虽然书中说康熙中意十四爷,但毕竟没有什么确凿证据说明康熙已经确定十四爷是接班人。再就是说康熙突然病倒可疑;还有曾静的供词,说是康熙喝了四爷给的参汤才送了命。首先,本来很健康的人突然病倒并不罕见,不能由此判断四爷有问题;另外曾静是什么人,书中没有交代,他的证词一定可靠吗?当然,这些都是可以进行健康的学术争鸣的地方,并不能由此就对作品全盘否定。

第六,从出版人的角度评价,书籍在文献编排方面不太规范,有的在句后括注,有的直接插上一段文字说明,影响了作品行文和读者阅读节奏,显得杂乱。另外,有的章节在文笔和写法方面还有提升空间。最后,编校差错也还是有一些。这几点就不仅仅是作者的问题了,毕竟写一本几十万字的史学著作书需要做的工作很多,前期文献准备和查证,全文连缀,细节刻画,观点的论证,等等,很可能写到后来就忘了前面,也会出现各种笔误,这就需要专业的编校人员来把关了不然,如果一个作者就可以把作品写得完全没有漏洞,就不需要出版社的编辑校对了。

以上是我对作品的整体感觉,下面再说一下作者。跟很多人一样,对于一个90年出生的人写历史书,我一开始也是很怀疑的。历史是岁月的堆积,历史研究更是。一个不到30的人能够有多深的积累?偶然的机会知道,他从9岁开始就看《资治通鉴》,几乎从来不休寒暑假。别人打游戏的时候他在看书,别人睡觉的时候,他还在挑灯夜读。别人一天工作学习8小时——大部分人可能还没有,他的学习时间是14小时。这样看来,他的学龄可能是同龄人的至少1.5倍,那样的话,完全可以把他看作“40”高龄的人。这样一换算,就没什么好怀疑的了。至于他的“头衔”,这个是可以查证的,如果确实有“虚衔”,可以在评论区举报,如果都是真的,就没必要说什么了,毕竟,出版一本书,出版社是要求写作者简介的。

综上,出于对90后青年学者的鼓励与支持,也是为了致敬奋斗的青春,我选择五星推荐此书。祝愿作者永远保持一颗谦逊的心,在治学路上不断成长。

《进击的铁骑 ——大清开国的历史瞬间》读后感(五):吃相难看

一大早起来被这本书在动态里刷屏,看热闹不嫌事大的我也想来凑个热闹。本着不读书不打分的原则,还是上kindle阅读上读了样章。光是开头几十页,就已经槽点满满。。

先说史实,处理得很粗糙,一些常识性的东西都罔顾。

四镇因拥立福王的定策之功而发迹,弘光政权建立后,乃有江北四镇之说,此史家顾诚已论之矣。此人物语言纯系脑补,然而还是错误百出。1644年正月李自成已建号称帝,何来“闯王”“大王”之称谓?凡此种种,不忍直视。另,作者写作极少引用史料原文,但时不时就在文段后标出所据文献,看似言必有征,但其实这种报菜名式地不加辨析的征引极其离谱,让人怀疑科班出身的作者有没有受过史料训练。

此外,作为通俗读物而言,作者文笔也是极差。

合着崇祯听啥都觉得很有道理呗。。这种句式小学生都写不出。唯一让我感叹作者文笔精妙之处,大概就是但凡涉及女性的时候,总会涌现他关于女性浮想联翩的描写。。

这几段真是妙笔生花,令人赞叹,让我好奇作者是不是写小黄文出身。这我上我真不行。。

还有,就其叙事的视野和眼光来看,当看到前言里报菜名式地罗列史家史著时,我就知道药丸。。贴两张图体会一下他所谓的中西比较视野。。

前言第一章末最后想说的是,历史学学者写普及读物也不是不可以。就我所读所见,李开元和樊树志做的都不错。但人家写的东西定位就是科普著作,没有什么研究者的架子,更不会在开头就给读者套一堆学术概念故作姿态,也没有在细节处理上如此离谱。作者就是打着学者的幌子,干着民科的勾当,水平甚至连民科都不如,吃相属实难看。