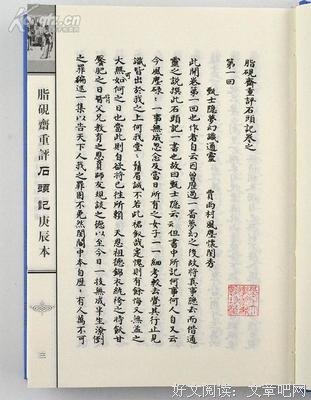

脂砚斋重评石头记庚辰本读后感锦集

《脂砚斋重评石头记庚辰本》是一本由曹雪芹著作,国家图书馆出版社出版的平装图书,本书定价:198.00元,页数:2017-10,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《脂砚斋重评石头记庚辰本》精选点评:

●除了内容简介说的,从国图藏己卯影印了六十四、六十七两回,还印了漏抄的六十八回的两个半叶。

●一读红楼梦。需注意古籍中部分文字的标注问题。这套书是影印本,很好的还原了清本的原貌。内容上,由于社会习惯不一样,所以看的时候基本是一个绝对旁观的角色,内部的一些构造也很难用今天的想法去臆测。总的来说是一个亲戚来往的故事。血缘社会大概离不开宗法和亲戚联盟吧,这是今天的我无法想象的。有意思之处在于别人写兴他写衰。人物没有绝对的善也没有绝对的恶,也不像银英传或者冰与火之歌那样社会逻辑前提很一致。剧情发展上不像普通的小说那样压住几个变量,而是放任所有的变量活动。

●整体上比人民文学那套影印的更加接近原貌,瑕疵什么的岁月痕迹都保留了。

●十里搭长棚,没有不散的筵席;常惯难免嫌隙,不如早些蠲了,没落末路常不忍卒读。 冥冥多少缠绕注定,终来不免因判一个可靠自裁度。 深知败落人分离,注定之事不可逆,释以因由更添多少恨意叹息。

《脂砚斋重评石头记庚辰本》读后感(一):蒸锅、假哥,呵呵

再看还泪之说,真是千古未闻,在西方灵河岸上三生石畔有绛珠草一株,时有赤瑕宫神瑛侍者日以甘露灌溉。这种佛家的前因后果之说,在作者神奇的记叙下,却有一种可放可缩、亦真亦幻之感。如同星际穿越可以通过异度空间回到过去,穿向未来。

冯先生说存世最早的抄本甲戌本,周先生称为“蒸锅铺本”,是乾隆晚期作为商品抄卖的东西,时代是比庚辰本晚的多。所以虽然用的纸上板口署名是脂砚斋,但实则是商家的冒牌。

己卯本上有不少近人陶洙根据庚辰本转录过去的东西。这两个本子就用的纸是完全一样的。是怡亲王府的抄本,而且还避讳允祥,用缺笔的方式写每一个祥字。第17页说,怡亲王是奉旨照管曹俯的,这有长篇的雍正朱批为证。

这本书里还附了己卯本64 67回,可以说完美。原书藏在北京大学图书馆。

打开第1页就是胡适题:此是过眼乾隆庚辰定本脂砚斋重评石头记,生平所见,此为第二最古本石头记。民国22年1月22日胡适敬记。

但是正文字体抄的太差,远不如我看到的蒙古亲王本,那个是藏在俄罗斯的。也不知道这是在怡亲王府哪个小二子抄的,那个字歪七外八、真的不是什么高手,看着也揪心啊。要不是为了内容,鬼才看他呢!

《脂砚斋重评石头记庚辰本》读后感(二):红学日课01

小时候看贾雨村写的诗,当然认为很好,现在历经繁华,却知道作者并不真的以为他写得好,而是处处露出求取功名的急切愿望,便入了下品。这个也必然是有了高人之眼,才会了解其中的差别心。

知秾华绝艳,才会知道平淡天真的可贵。

所以说既像庄子,又像佛经,一僧一道,唱此好了。

第2回贾雨村的大论虽然呆板了一些,但其实十分有道理。天下的大才大贤,大奸大恶,都不过是一团元气,我很早就这么说,人就是一团元气,在天地间如果没有障碍就能纵横天下,如果受了俗世拘束即是障碍。

这一段道理在冷子兴刚刚说完他这个人物在家道中落中怎么糟糕、怎么顽劣,这时候却由贾雨村申出这一段议论,能让我们更加辩证的看待宝玉,先存下一个概念。这就让我们对第3回充满期待,果然贾宝玉一出,惊天动地。

第4回引出个护官符的概念,四大家族一损俱损一荣俱荣,更是振聋发聩!我在南师附中遇到的老师,只把这些东西当成官场现形记来讲就讲的小了,只强调现实的污泥浊水的那一面,就不会看到幻境世界的无上清凉。一僧一道能出入其间。他可不懂红楼梦妙就妙在,亦真亦幻。

金陵十二钗,有没有越来越觉得所有人的进场出场,所有人的兴亡成败,就像是各有各的花期一样,该开的时候开,该谢的时候谢。贾宝玉就是那个惜花人。

第1朵败了的花朵就是秦可卿,他不仅是教会贾宝玉云雨之事的性启蒙教师,同时又是交代宁国府现状的关键人物。我们伴随着贾宝玉的视角,经历了大家族的丧事,也让宝二爷足足吐出一口血来。还惊动了南京城那么多王公巨卿,甚至是太监也来从中邀利。纸砚斋评论的恰到好处,说没有把秦可卿的死因写出来是菩萨心肠,其实就是跟贾珍爬灰的事儿。然后又托梦给王熙凤,把诺大一个家族无人管事、好大喜功、层层盘剥,到处蠹虫的现状,揭示得淋漓尽致。就好像拍照片似的,十二钗这么美妙,却只是前景人物,而后面的大背景却能衬得这些人物的选择与命运。前景和背景交相为用,才产生了一阙大家族的交响曲。

《脂砚斋重评石头记庚辰本》读后感(三):身边俱是冷眼人

荣宁二府繁盛之时,在世人眼中蔚为大观。但花从心里烂 ,惟有冷眼旁观者方知。

说到二府的散漫浪费,精细的薛宝钗、敏感的林黛玉,均提到排场之下“出多入少”的经济状况。铁算盘王熙凤岂有不知,只不过,好强的风格加之贪妒本性,使她故意将危机从眼前略过。

对于林黛玉的处境,紫娟说得很透,让林姑娘气也不是恼也不是,惟有垂泪。而林黛玉和薛宝钗一番长谈,成为知心好友,也是看清了彼此的处境和脾气。从王熙凤、薛姨妈到小童兴儿,都认为贾母有意成全双玉,但曹雪芹只写到八十回,结局无从知道。双玉当局者迷,看不清前路,而身边这些冷眼人,一直在分析观察呢。

再如两府的关系混乱、人情凉薄,救过主子的焦大,有胆子大骂出来,柳湘莲本欲娶尤三姐,但听得尤三在东府住过,马上反悔,也说出了除石狮子哪有什么干净之类的话,让贾宝玉脸红心跳,很挂不住。

再看尤二姐被王熙凤诓进荣府前,向贾琏的小童兴儿打听家事,这个小伶俐虫把王熙凤、贾宝玉、薛宝钗、林黛玉、平儿诸人细数一遍,特别是对王熙凤,更是把坏词全用到了王熙凤身上,一句话说透了底:除了老太太、太太,没有一个不恨她的。

身处高位,眼高难以自视,倒是下人们,冷眼旁观,把内情看得更透彻,一般只是隐而不发,藏在心里羡慕忌妒恨,当成笑料开开闲心罢了。

正如俗语说的: 谁人背后不说人,谁人背后不被说。无论你身处何位,都要注意自己的言行,说“头上有青天”“人在做,天在看”之类,不过是激励人的大话,真正的动因,是身边的人,谁都不傻,你的一言一行,自会为人品评。

身边俱是冷眼人,但不用怕,你只要踏实做人,真诚待人,若干的冷眼背后,其实也藏着热热乎乎的真心。只是,真心是要相互感应、激发的。

《红楼梦》《水浒》在人物性格描写和人际关系刻画方面,细致入微,直抵内核,道尽世态炎凉、人间沧桑,令会心者每每拍案。

《脂砚斋重评石头记庚辰本》读后感(四):都是打脸 各有不同——红楼琐记之二

荣宁二府规矩挺多、等级森严,特别是主子与奴才之间,不能乱了分寸。倘主子看到奴才的错处,打嘴巴子是少不了的。且举三例。

一是王夫人打金钏。此事起因全在贾宝玉。王夫人正歇着,贾宝玉挑逗身边服侍的金钏,双方言语交流,被假寐的太太听个正着,翻身就给了金钏一个嘴巴子,说是丫环带坏了二爷。金钏是个有气性的,被赶出贾府后投井而亡。王夫人倒是后悔了,贾宝玉也偷着去井边祭奠过,看似主子有情,其实尽是无义之辈。贾宝玉对女孩子虽不像贾琏、薛蟠之流,也不过是有些痴呆之想的纨绔子弟,所谓的情,也是极为自私自利的“喜聚不喜散”、大家一起玩罢了。有了问题怪下人,这是王夫人挥手之间的自带逻辑。

二是王熙凤打平儿。贾琏偷腥,和鲍二家的数落王熙凤短处,其中还夸起了平儿,被王熙凤听了个满耳。王熙凤恼怒至极,随手打了平儿一个嘴巴子,平儿确确实实躺枪了。等撞破门,王熙凤自是揪住鲍二家的不放,平儿也是怒极无辜受牵连,也下死劲儿打。事后,平儿不依不饶,王熙凤自知理亏,只得向平儿赔礼道歉。至于鲍二家的上吊而亡,花点钱了事,王熙凤称了心,贾琏辈更是无所谓了。恼怒之时连带伤人,聪明如王熙凤也是hold不住情绪的。

三是探春打王善保家的。大观园发现春宫香囊,在王夫人看来,成了滔天大事,指派王熙凤带人搜检丫环的东西。这下子,把几个小姐的性格充分展现,荣宁二府下人们之间复杂的人际关系也暴出冰山一角。迎春懦弱无能,万事躲清静;惜春心冷口冷,对丫环毫无怜惜;惟探春是个硬茬儿,让王熙凤一干人先搜她的东西,如有问题全由她承担,一下了震住了众人。王善宝家是个不晓事的,本想开玩笑,抖抖探春的衣服,正好给了探春施展手段的机会,一个嘴巴子,打得她天旋地转。正所谓“不打勤的,不打懒的,就打那不长眼的”。探春苦于庶出位微,一直靠干练能为立身,给王善宝家的这一巴掌,恰是立威的机会,小姑娘着实厉害!

这三巴掌,有该打的,有不该打的,同是打脸,各有不同。挨打的都是下人,打也就打了,死也就死了。接下来,女人们仍去斗心眼,男人们依旧寻乐子。

耳光声声,悲凉之雾已悄然逼近。

《脂砚斋重评石头记庚辰本》读后感(五):老祖宗权威与兴衰之变——红楼琐记之三

荣宁二府的权威老大,无疑是老祖宗贾母。老祖宗影响力的变化,显示着一个家族由兴到衰、从繁华到没落的演变。

贾母多次举办家宴,从荣国府到大观园,唱戏、行令、猜谜、赏月,众人赶着趋奉,热闹非凡,一派繁荣景象。而随着情节发展,越来越多的人开始打老祖宗的主意,其权威和影响力不断弱化,特别是从第七十五《开夜宴异兆发悲音》中,可看出贾母的衰老以及众人的轻慢。权威不再,人心分崩,贾家败落之相渐次展开。

贾府经济吃紧,几位管家的主儿,都开始打老祖宗主意。贾琏先是和王巸凤商量好,说动贾母最信任的贴身丫环鸳鸯,偷着把老太太的东西当几百两银子度饥荒。王夫人自持身份,不好明着偷当老太太的东西,却抓住把柄,从贾琏两口子手里讹了二百两银子。王熙凤、鸳鸯、袭人等都是贾母眼中的红人,此前无人敢惹。先是老不要脸的贾赦看上了鸳鸯,被鸳鸯回绝后,还放出狠话,这已经开始挑战贾母权威了。贾琏偷娶尤二姐、邢夫人挤兑贾琏两口子,明着是挑战王熙凤,深层的原因,其实对王的后台老祖宗已不再敬畏如初。接着,王夫人搜检大观园,借机把看不顺眼的晴雯赶出大观园。为人老道的王夫人知道晴雯是当初贾母看上的,先斩后奏得有个交待,于是骗贾母说晴雯得了女儿痨,轻轻遮掩过去。

以上这些是瞒着老祖宗的勾当,面对面的轻忽与懈怠,从第七十五回的夜宴,看得越发清晰。此前的宴会,贾母光焰万丈,更有王熙凤在旁监视,哪个不是战战兢兢,百般奉承,而此次宴会,病的病,走的走,场面极为冷清。虽然贾政、贾赦两个儿子在击鼓传花时都讲了笑话,但暮气沉沉,了无乐趣。而向来极有审美情趣的贾母让伶人在远处吹笛,更是营造出一种凄清的氛围。再看人们的表现,贾母是夜兴趣极高,但众人各怀心事,当初强大的聚人气场已不复存在。邢夫人因贾赦伤脚离开了,薛宝钗回家与母亲团聚了,林黛玉、史湘云跑去对诗了,姑娘们也只剩探春愣撑在现场,当尤氏讲笑话时,贾母已兴味全无地闭目休息,以至笑话都没有讲完。细想来,贾母已撑不起这个大场面,人心分散已成定局。

由贾母想到晚年慈禧。德龄是慈禧太后的女侍官,在宫里生活两年,朝夕陪侍在慈禧身边。她将自己的所见所闻写成《清宫二年记》等书,写了很多宫廷生活细节。慈禧过生日,身边侍候的人都要买一百只不同的鸟送给她,慈禧自己也用私房钱买一万只用作放生之用。每年“放生大戏”中,都会有几只鹦鹉不愿飞走,太监头巴巴地跪到太后面前,称是“老祖宗的洪福”,这些鹦鹉感激老祖宗的慈悲,情愿留在这里服侍。听得慈禧频频点头微笑。一个宫眷悄悄告诉德龄,其实这些鹦鹉都是太监们早就偷偷训练好的,为的是博老祖宗开心,更可笑的是,太后放生后,山后早有太监等着捉了卖钱。

一个家族的败亡,人心离散往往是最大的内因。权威丧失,上昏下奸,各行其事,贾府焉得不“树倒猢狲散”?