《潘神的迷宫》读后感摘抄

《潘神的迷宫》是一本由[墨西哥] 吉尔莫·德尔·托罗 / [德] 柯奈莉亚·冯克著作,上海文艺出版社出版的圆脊精装图书,本书定价:68.00,页数:232,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《潘神的迷宫》精选点评:

●童话故事的笔调讲了个阴暗的故事,新添的几个传说感觉并没有特别大的连线作用。书很精致。

●应该说是渐入佳境。对紧张气氛的刻画远好于对阴暗神秘迷人氛围的烘托。虽然前半部分尚有些艰涩刻意之处,显得像一本中规中矩的儿童文学,但最终还是回到了幻想和现实重叠融合的调子上。中间插入了许多扩展背景的小故事,但整体来讲,我仍觉得可以在叙事思路和语言上有一些与电影不同的突破和变化。

●好久没有看完书之后长叹一声的舒爽感了,这本书让我回到刚学会阅读的时候。

●童话与现实

●我觉得如果就像中国人都觉得《霸王别姬》是陈凯歌剽窃了某个贫病交加的年轻导演的创意一样,西班牙人说不定也觉得《潘神的迷宫》是托罗剽窃了什么贫病交加的西班牙墨西哥年轻导演的创意……

●译者大大威武!!!这本书的文字色彩是无限斑斓

●生动精准的比喻让人印象深刻。所有童话都是虚幻的,留下的只是现实的无尽黑暗。神并不能帮助你,能帮助你的只有运气。像卖火柴的小女孩一样的绝望。

●冯克的文笔好有特点,德国奇幻文学真不是我喜欢的那类,黑暗又克制,连情绪都收的那么紧,可是太喜欢电影了,补充的故事还不错

●这本书挺好的,我挺喜欢的。

●世界没有魔法没有上帝,什么都没有。在这个世界里,能够面对黑暗的,只有枪口的火光!

《潘神的迷宫》读后感(一):逃避不可耻,可耻的是残忍的世界

明明是一本小说,但却美的像一首诗。这是《潘神的迷宫》给我最大的感受。小说描绘了一个既荒诞又无比真实的世界,一个小女孩在战争中通过自己幻想的童话世界来对抗现实的故事。

小说用童话做外壳来包装残酷的现实,女孩奥菲利娅一直活在自己的童话世界里,自我欺骗也好,逃避也好,都是为了对抗残酷的现实,在战争中活下去。

童话虽然梦幻,但小说里的语言却无比清醒,充满了对于现实的嘲讽:

秘密,它们让世界更加黑暗,但也让你想要知道更多……他告诉自己,不要忘记你的恐惧。他所恐惧的是,正义的一方永远不会真正赢得胜利,他们不过是在坚持而已。人在年轻的时候,往往觉得自己不会老也不会死,这可能只是因为他们对死亡漠不关心。有些记忆我们必须保留,无论它们对你的伤害有多深。当他还是个小孩的时候,世界非黑即白,善恶分明,到了后来,世界就渐渐变得没有那么简单了。当然,这也许仅仅是他身心俱疲时产生的错觉。残酷又唯美,魔幻又现实,这些交织在一起,成就了这本小说,成就了小说里亦真亦假的世界。

01.

战争和童话

小说的主人公奥菲利娅是一个裁缝的女儿,父亲死后,奥菲利娅的母亲改嫁给了一个法西斯军官,奥菲利娅随母亲一起去往了军官所在的驻地,在那里,奥菲利娅见到了狼一般残暴的继父,以及笼罩在战争阴影下的残酷现实。

军官讨厌奥菲利娅,甚至也讨厌奥菲利娅的母亲——他的妻子,他唯一喜欢的只有妻子肚子里的孩子。

奥菲利娅在营地里孤立无援,甚至就连母亲都将希望完全寄托在不爱她的丈夫身上,只有女仆默西迪丝可怜这个小女孩,但在战争中,默西迪丝自身难保,更别说保护旁人了,于是奥菲利娅只能自救。

为了对抗陌生又残酷的现实世界,奥菲利娅幻想出了一个亦真亦假的童话世界,在童话世界里,她是误入人间的地下王国的公主,只要完成三项任务,她就能重回地下王国,获得幸福。

小说的情节以此展开,奥菲利娅的童话世界与现实交缠在一起,她发现了一座地下迷宫,还幻想里面有一个神通广大的潘神,潘神是公主的仆人,也会帮助奥菲利娅完成三项任务,重返地下王国,重获幸福。

小说之后的故事充满魔幻色彩,但却又处处揭示着残酷的世界,我们很难想象,作者居然能将战争这么残酷的话题,写得这样唯美,甚至都让人忽略了它的悲剧色彩。

但对于我们读者来说,童话世界是奥菲利娅臆想出来的,现实中没有魔法,只有疯狂的战争和冷血的人们。在营地的士兵原本也和奥菲利娅一样,是个单纯的孩子,但战争让他们变成了冷血的杀人机器,因此他们不会心疼奥菲利娅,奥菲利娅始终只是一个人,她可以依靠的只有她的童话世界。

02.

逃避并不可耻

看书的时候我突然冒出了一个想法,奥菲利娅幻想出来的童话世界其实也是一种逃避,一种对于现实的逃避。

但逃避并不可耻,一直逃避才可耻。在这一点上,奥菲利娅比她母亲表现得更有勇气。

母亲把奥菲利娅带到了营地,但却没有保护奥菲利娅的能力,因为她心里一直在渴望别人的保护。

在奥菲利娅母亲身上,我们可以看到现在很多偶像剧传达给我们的一种畸形的价值观。母亲相信,会有一个王子把她从贫穷、羞耻、无助的煎熬中救出来,她以为军官就是那个王子。

因此她对军官百依百顺,逆来顺受,即便军官只是把她当做一个生育机器,她也不在乎。甚至母亲还会向祥林嫂一样,不厌其烦地对旁人说她的王子公主的故事。她以为别人会和她一样被故事感动,但事实上别人只是把她当做笑柄。

从某种程度来说,母亲和奥菲利娅一样,都活在自己的幻想世界里,但二者却又截然不同,在奥菲利娅的童话世界里,她要通过完成三项任务来回到地下王国。而母亲的幻想里,她一直在等别人救他。母亲才是那个一直在逃避,在装睡的人。

奥菲利娅的逃避更像是一种自我保护的手段,如果有力气勇敢,有谁愿意逃避?可我们的勇气不是取之不尽的,我们其实和奥菲利娅一样,都会有力气耗尽的时候,那个时候,只有逃避才能让我们活下去。

逃避并不可耻,可耻的是这个残忍的世界。就像是《房思琪的初恋乐园》里的房思琪,在遭遇老师强暴之后,她骗自己爱上了老师,因为只有这样她才能活下去,现实太过于残酷,只有逃避才能让她继续活在残酷的现实里。

03.

人生就是一场自我欺骗

当奥菲利娅把自己的童话世界告诉母亲的时候,母亲对她说,世界上根本没有魔法,没有童话世界,一切不过是自欺欺人罢了。

大人们都不会相信奥菲利娅的童话世界,因为他们都学会了成年人世界的胡说八道。而奥菲利娅也不愿意相信大人们的世界,因为那个世界残酷又虚伪。

奥菲利娅更愿意相信童话书里的故事,她把书当做庇护所。而母亲则对她说,“你已经长大了,不适合再读童话故事,奥菲利娅!你应该多看看这个世界了!”

事实上奥菲利娅其实也明白母亲的话。她知道童话故事和现实世界是截然不同的两回事,她只是想通过童话故事来认识现实世界。

她知道根本不存在可以作为庇护所的地下王国,一切都是谎言,唯一真实的只有充满战争、暗无天日的现实。但这样的现实太苦了,所以奥菲利娅宁愿活在她的幻想世界里,她宁愿自我欺骗。

傅首尔在《奇葩说》上说过一个观点,人生就是一场自我欺骗,但有些谎话最后也能自圆其说。傅首尔用自己的例子证明了这个观点,而奥菲利娅同样也证明了这一点。

在小说的结尾,奥菲利娅的童话世界没能救得了她,她死了,但小说也给出了另一种结局,奥菲利娅回到了地下王国,她又成了地下王国的公主,在那里,人人都爱她,没人伤害她。奥菲利娅用生命来让谎言成真,她不用再面对冰冷的现实世界了。

书里面的童话故事没能救得了奥菲利娅的命,但却让奥利维亚没有像其他人一样凉了热血,忘了初心。

奥菲利娅始终是个善良的女孩,战争也没能让她麻木。小说里,奥菲利娅的第三个任务是用她母亲生下的孩子的血来开启地下王国的大门。只要完成了这个任务,奥菲利娅就能回到地下王国了。

但最终奥菲利娅放弃了,战争把其他人变得冷血,但奥菲利娅不想做这样的人,她不想用别人的血来暖自己。

可正因如此,奥菲利娅通过了考验,她的童话故事最终以喜剧收尾,她又变回了人人宠爱的公主。

而现实中,女仆默西迪丝抱着奥菲利娅的尸体痛哭不已,现实里,奥菲利娅的结局是一场悲剧,战争不会放过任何一个人,包括孩子。

《潘神的迷宫》读后感(二):十三年后,重访潘神的迷宫:两位魔法师的对话

这还是我第一次读到在电影上映十三年后才出版的官方小说。

不管怎么想,它都不会是来跟风圈钱的。

背后一定有很多很多故事。

魔法师

两位作者都喜欢拿这个头衔来称呼自己,他们都是挥洒着想象魔法的造梦人。

因为一部《水形物语》,更多人认识了吉尔莫·德尔·托罗,然而这位充满奇思妙想的鬼才导演早在世纪初就打造起了自己的黑暗幻想国度,《潘神的迷宫》就是他颇为得意的作品,也是他真正愿意讲的故事。作为《魔鬼银爪》的精神续集,承自刘易斯·卡罗尔、博尔赫斯和邓萨尼勋爵等人的作品内涵,在童真与残酷的对抗之下,有对现实的多层次思考,也有对神怪元素的向往。这一部影片糅合了太多元素,却调配出了最震撼人心的味道。

除了吓坏宝宝的《潘神的迷宫》,有些人的童年记忆里或许还留着“墨水心”这三个字,身处十多年前的哈利·波特狂潮,这套小说也是风靡一时,其作者柯奈莉亚·冯克也被当做“德国的罗琳”被介绍到国内。其实冯克完全是一个可以摆脱标签的奇幻作家,她的德系幻想独树一帜,“墨水世界”饱含着对书的热爱,惊世骇俗地打破了次元壁,后来的“魔镜世界”更是用华美的文字展露出开创另类童话宇宙的野心,不该受到低估。

影视界的托罗和小说界的冯克本来不会有什么交集,不过谁也想不到他们能有机会成为彼此的粉丝。

魔法的起源

当然,一切始于《潘神的迷宫》。

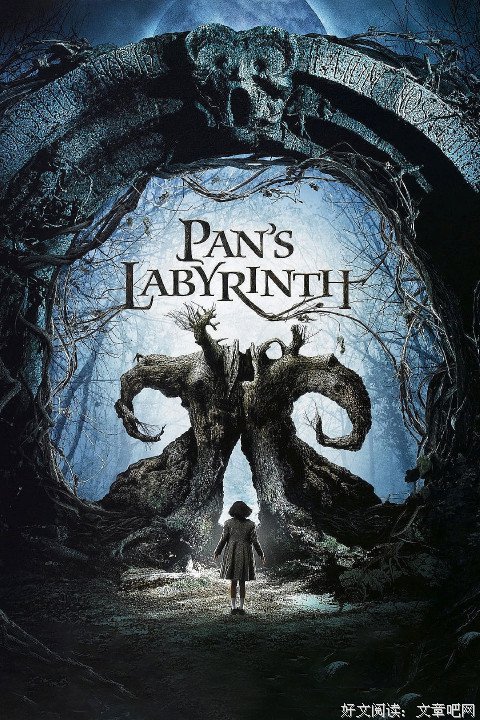

这是冯克最喜欢的电影,她书房的墙壁上就挂着一张电影海报。她认为《潘神的迷宫》代表了奇幻作品的极致,可以同时表现诗意与政治。

现实世界是如此光怪陆离,唯有幻想才能直击人们的心房。冯克本就是个暖心的人,被《潘神的迷宫》迷倒之后,她通过经纪人把西班牙语版的《墨水心》送给托罗的女儿作为观影的答谢礼,不过她并没有别的意思,因为当时《墨水心》已经被改编成电影了,而且她也没料到托罗真的会给她回复。

几个月后,她收到了托罗的邮件:“我很喜欢你的作品,能请你跳支舞吗?”这其实是一根橄榄枝:托罗被冯克笔下的故事所折服,也深知她对《潘神的迷宫》的喜爱,于是马上邀请她一同参与梦工厂的动画长片《恐怖玩具屋》(Alma)*的制作。两人一拍即合,就连在观念上也有诸多相似之处,欣喜之余,他们开始计划更多的合作。

*改编自曾任职于皮克斯工作室的动画师罗德里戈·布拉斯(Rodrigo Blaas)在2009年发布的同名动画短片,目前进度未知。

惺惺相惜的两人(爱手艺和坡实力抢镜)时逢《吉尔莫·德尔·托罗的奇思妙想》这部笔记本特辑的出版,托罗便邀请冯克为《潘神的迷宫》所在的章节撰写一篇导言。冯克交出了一篇名为《魔法师》的文章,犀利地剖析了托罗的美学思维。

吉尔莫·德尔·托罗就是我们这个时代最伟大的魔法师之一。他的魔咒迸发出火花,他的言灵低语着漫过大银幕……他的作品证实了没有比幻想更现实的东西。这想必是深入合作的先声。

没过多久,托罗就萌生了想要跟冯克合作创作《潘神的迷宫》小说版的念头。托罗本就是个爱书人,他希望以文字的形式大幅扩展原作中的神话宇宙,进一步揭示寓言和传奇间的内在联系。

魔法的碰撞

四年前的一个晚上,冯克收到了担任《潘神的迷宫》小说版主笔的正式委托。她完全坐不住了:“这根本不可能!”而且托罗原本打算拿这部小说配合2016年在洛杉矶艺术博物馆举办的“怪物之家”(At Home With Monsters)道具展,这紧张的档期让冯克直呼“疯了”。

好作品果然急不得,于是托罗对冯克说:“就按照你的步调来。”

冯克接受委托后,第一反应就是“没人会来读”。可她转念一想,这毕竟是她看过的最棒的那种片子,如果当初一口回绝了,那她永远不会原谅自己。

面对不可能完成的任务,谁又能说不?这是童话教给我们的道理。但是这下问题来了,她该如何把如此精绝的电影转化为文字呢?

冯克其实是插画家出身的作家,她对图像怀有极大的崇敬,因为图像能诠释的东西比文字要多很多。如果她只能用文字创作,那就得好好做功课。

冯克为《潘神的迷宫》所做的笔记(图一)她首先想到基于剧本创作,但是剧本跟电影之间还是存有差别,不能作为绝对指导性的东西,她索性耐心地坐下来看电影,一帧帧地定格细品,同时把自己的想法记录在本子上。她曾经和托罗一起吃饭,至今都保留着当时吃剩的蟹爪。当时她抓住机会问了很多问题,细到诸如“维达尔上尉在用剃刀时有没有看镜子”的程度。

一开始吉尔莫叫我自由发挥,可他的电影实在太完美了,我不希望对情节或对白做一丝一毫的改动。他得知以后很是失望,所以我主动提议,要为电影的要素写十个新故事。他听了很高兴,还称故事为“插曲”,幸好最终的成品赢得了他的喜爱。我在写角色的背景时其实很紧张,毕竟他自己已经有一个版本了,不过我还是告诉自己,这些故事可以是奥菲利娅看的童话篇章,也许不是真的,因为只有吉尔莫才知道真相。他审阅完我提交的第一个故事,没有做任何修改,只是写下一段文字:展开银翼,尽情翱翔吧!冯克为《潘神的迷宫》所做的笔记(图二)这本书就这么写了好几年,最终并没有赶上展览,但这绝不是坏事。

托罗被冯克的成稿深深折服,没有再提出修改意见。直到凭借《水形物语》勇夺金狮奖的当晚,他才给冯克传书,犹如在美味糕点上撒下糖霜那般,宣告了《潘神的迷宫》小说杰作的诞生,让两位魔法师的梦想得到圆满。

冯克在德文版《潘神的迷宫》的朗读会上时至今日,《潘神的迷宫》仍被影迷津津乐道,可见其历久弥新的魅力,而这本小说恰恰讲完了原作未尽的故事,是献给所有老影迷的惊喜礼物,也是带领所有新读者走进托罗的奇妙宇宙的敲门砖。

编者按:《潘神的迷宫》至今是我最喜欢的奇幻电影,托罗和冯克也都是我非常仰慕的创作者,内文插画师也是我崇拜已久的艾伦·威廉斯(Allen Williams),能签到这三位大佬合作的官方小说,是我莫大莫大莫大的荣幸!睽违十三年的小说版,自然是诚意之作,更有十篇未曾公开的前传故事,你会了解潘神究竟是怎么样的存在,也会知道白化怪物的眼珠是怎么跑到手心里去的!

《潘神的迷宫》读后感(三):月亮生下了一位公主,这位公主却爱上了太阳

在很久很久以前,一个夏天的午后,屋子里只有人们午睡时的呼吸声。我从暑假作业中挣扎起身,企图用清凉的水驱散疲惫。但我没有喝水,而是呆坐了半晌,因为奥菲利娅,那个闯入我生命并从此不再离开的小女孩,她对我的影响,历久弥深。作为电影(书)《潘神的迷宫》的女主角,她既是理想主义者的化身,又在政治隐喻的层面成为西班牙的代表,象征了一个国家,而在我的内心深处,她就是我自己。她生于黑暗,追逐光明,死于光明,回归黑暗,终于得到永久的安宁。

故事简介:

女孩奥菲利娅的父亲去世后,母亲卡门为了自保,嫁给了一个法西斯军官维达尔。维达尔被派去对付森林中的游击队,他希望儿子在自己身边出生,于是怀孕的卡门和奥菲利娅被接到他身边,奥菲利娅在精灵的指引下发现了一座迷宫,迷宫中的潘神告诉她她是来自地下世界的莫安娜公主,只要完成三个任务,她就可以回到地下王国。女管家默西迪斯的弟弟参加了游击队,她在敌人的眼皮底下窃取情报和物资,偷偷地帮助游击队员们……

政治隐喻

奥菲利娅象征着西班牙,母亲卡门象征软弱无能的天主教会,死去的裁缝父亲象征过去的君主制,继父维达尔象征弗朗哥主义,奥菲利亚的弟弟是即将到来的胡安卡洛斯君主制,女管家默西迪斯象征社会主义,游击队象征共产主义,医生象征左派资产阶级。具体解读可以在豆瓣上找到。

女性神话

主要人物卡门、奥菲利娅和默西迪斯分别象征着女性的三种道路。

第一种:被保护。卡门曾经对奥菲利娅说她已经长大了,不应该再相信这些童话故事。可她自己比奥菲利娅更相信童话。在餐桌上,那些上流社会的人物向卡门询问她与维达尔相识的过程,卡门讲述了一个王子拯救公主的童话。维达尔粗暴地打断她,恰恰证明了他不是什么王子。面对奥菲利娅的疑惑,她用“孤单”来解释自己嫁给维达尔的原因,而真实的原因是,她觉得自己太软弱,需要被一个强有力的人保护着,所以才选中了维达尔,她把他的残暴成性当做是强大的表现,为了被保护,她宁可让自己沦为生育的工具。

第二种:追寻自我。奥菲利娅是个内心执着的女孩,她沉浸在自己的世界里,但她的世界并非完全是幻想,她通过童话来认识这个世界,尽管未必完全可靠,但终归没有走上母亲卡门那样的道路。她在自己的世界里一往无前地探索、冒险,为了一个别人根本不能理解的目标付出了生命的代价。我觉得她有点像安徒生童话里的小美人鱼,最终只得到一个虚幻的、所谓“不灭的灵魂”。但是,和母亲卡门相比,她获得了一种永恒价值,不再是作为他人的附庸,作为一个被动的客体而存在。她会被我们纪念,成为不死的灵魂。

第三种:保护他人。默西迪斯是故事里最强大的女性,她冷静而富有洞察力,为游击队提供情报和物资,她坚定而富有勇气,用刀子割伤维达尔并逃脱,她温柔而博爱,同情卡门和奥菲利娅,在奥菲利娅最无助的时候安慰她,带她离开,最后,她接过新生的孩子,让他得以脱离那个残暴的父亲,拥有一个新的未来。默西迪斯的勇气和智慧来自于她对他人的爱,对弟弟的爱,对奥菲利娅的爱,对新生儿的爱,她看待奥菲利娅就像自己的女儿,她对女性有着最深沉的同情和爱。如果说奥菲利娅是飞向高空的伊卡洛斯,那么默西迪斯就像沉默而包容的大地。根据书中补充的背景故事,我们可以知道默西迪斯是女巫罗西奥的后代。女巫往往被看作是女性力量的象征(比如美狄亚),她拥有智慧和吸引力。她的孩子继承了象征着勇气的刀子,这把刀传到女性(默西迪斯)的手中被用来养活自己、保护自己和所爱之人,传到男性手中却被用来养活自己和杀死妻子。这或许也表明了作者对男权制的颠覆:男性无法驾驭勇气来创造一个更好的世界。

故事中的主要男性人物维达尔、医生费雷罗、默西迪斯的弟弟佩德罗也象征着三种不同的男性。

第一种:权威型。维达尔继承了父亲的性情,通过残暴的行为来塑造自己的权威形象。但他的内心却充满恐惧,他恐惧死亡,恐惧背叛,恐惧一切可能削弱他的权威的存在。他对妻子没有感情,他只希望拥有一个儿子来继承自己的一切,他从内心深处贬低女性、忽视女性。他像对待一件生育工具那样对待卡门,忽视奥菲利娅,看不起甚至试图折磨默西迪斯,他从来没有意识到女性的力量。他的权威只是一层空壳,内里慌张而空虚。他以折磨人为乐,当着父亲的面将儿子打得血肉模糊,他从不关心他人的生命,抢夺饥荒农民的粮食。为了维持权威,他把自己变成了一个冷漠的杀人机器,然而他越是拼命维持,他的权威就越是岌岌可危。他拒绝承认父亲临死时的举动,因为他害怕别人看穿他的内心,知道他心里最在乎的东西。他渴望像父亲一样光荣地死去,却在死去的那一刻感到空虚,因为他从未真正相信过所谓军人的使命,他只是恐惧。

第二种:软弱型。费雷罗医生为了默西迪斯帮助游击队,他担心被维达尔发现危及生命,又无法抗拒内心深处对维达尔的不满、对游击队的同情和对默西迪斯的向往。他怀着一个医生的善良,关心软弱的卡门,但他无法对残暴的维达尔说“你不应该让你的妻子到这里来”,他从来不敢真正说出能够帮助卡门的话,面对维达尔,他只敢说那些不会激怒他的话。他很善良,但也很无能,他活在恐惧和内疚之中,当维达尔掏出手枪射杀他时,他终于得到了真正的解放。

第三种:合作型。佩德罗的信息我们了解得并不多,关于他,书中没有太多的心理描写。我们只知道他是默西迪斯的弟弟,游击队员,他反抗法西斯,杀死了维达尔,在危急关头救了默西迪斯。他是一个暴政的反抗者,也是一个弟弟。故事中,游击队获得了最后的胜利,这既归功于佩德罗等游击队员的勇气和反抗,也归功于默西迪斯,他们的合作赢得了最终的胜利。

卡门和维达尔是传统男权制下的典型性格,但却无法抵御黑暗,无法战胜恐惧。追寻自我的奥菲利娅和软弱的费雷罗医生内心有所坚持,却不够强大。只有相互尊重、包容与合作,才是制胜之道,才能真正抵御黑暗。

女巫的孩子们赢了。

女性的力量赢了。

希望这不只是一个故事。

生死寓言

莫安娜公主的故事是一个关于生死的寓言。

故事中有一个基本的象征体系:地下王国—黑暗—死亡—永恒—来处—归处,人类世界—光明—生命—短暂—追寻—孤独。人们总是将死亡称为“长眠于地下”,无论东方还是西方的神话都认为人死后会生活在地下的世界,中国的阴曹地府,基督教的地狱,希腊神话中的冥界都是如此。地面之下是阳光照不到的地方,无法孕育生命,没有生也就没有死,永远存在。莫安娜公主从地下王国中来,在人世间寻找了三百多年,终于又回到地下王国中去,那里既是她的来处,也是她的归宿。人类世界有阳光、有生命、有蓝天和海洋,但也有寒冷、疾病和痛苦,生命受到侵蚀,无法长存,在充满伤害和恐惧的世界上,莫安娜公主始终向往着一个安身之所,一个永恒的家园,即“我是谁?从哪里来?到哪里去?”,她的每一次转世都在思考这些问题,她一直在追寻,但没有人能理解她的追寻,她因此是孤独的。

莫安娜身上同时体现了人类的两种本能:对生的向往和对死的向往。莫安娜公主渴望人类世界,为了追逐光明,她离开地下王国,忍受寒冷、疾病和痛苦。来到人类世界以后,她的转世阿尔巴因为不知道自己的来处,在难以忍受的痛苦中死去,继续转世,继续留在人间。直到奥菲利娅这一世,她得到潘神的指引,才找回了自己的身份。奥菲利娅做的每一件事都使她离死亡更近,她挑战残暴的维达尔,不克制自己的好奇心和想象力,自由地在战争的森林里探险,这是本能的驱使。她就是那个即使被毒刺伤害也要攀上山顶采摘象征永生的玫瑰的勇士。她在地下王国里得到了永生,在人类世界里得到了死亡。

露易丝•格丽克在诗中写道:

“他们说

人类的灵魂中有一道裂缝

并不是为了完全属于生命

而构造”

在序幕里,地下王国的国王相信,莫安娜的灵魂永远不死。在三百多年后,所有人都放弃了寻找她的希望,可是奥菲利娅,用带着裂缝的灵魂,发现了那块石头。

莫安娜(奥菲利娅)的故事总是让我想起这几句诗:

“到了另一国度,你会非常富有、有权有势,但你总会

因留在身后的东西而哀伤,尽管你说不出那是什么,

但终有一天,你会回来寻找。”

回到地下王国的莫安娜,会怀念阳光吗?

她会不会问自己:我是奥菲利娅还是莫安娜?

是莫安娜转世成了奥菲利娅,还是奥菲利娅转世成了莫安娜?

不知周之梦为胡蝶与,胡蝶之梦为周与?

附:序幕

“传说很久很久以前,有一位名叫莫安娜的公主,她生活在地下世界,那里既没有谎言,也没有痛苦。她很想到人类居住的世界看一看,因为她向往完美的蓝天和无边无际的云海,向往阳光、青草和雨水的味道……于是有一天,公主瞒过守卫,逃到了我们的世界。一来到地面,阳光就立刻消除了她的全部记忆,她忘了自己是谁、从哪里来,在地面上徘徊游荡,尝到了寒冷、疾病和痛苦的滋味。最后,她死了。

但公主的父亲,地下世界的国王,会一直寻找她,因为他知道莫安娜的灵魂永远不死,希望有一天她能回到他的身边。

用另一个身体,在另一个时间、另一个地点出现。

他将始终等待。

直到最后一口气。

最后一刻。”