万物解释者读后感锦集

《万物解释者》是一本由[美] 兰道尔·门罗著作,未读·北京联合出版公司出版的精装图书,本书定价:88.00 元,页数:72,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《万物解释者》读后感(一):听过

今晚听了《万物解释者》,感觉是开拓了一种新的学习思路和认知渠道。本身自己刚加入咨询行业不久,对于书中提到的观点相当认同,如何把复杂的专业知识用不含专业的名词精准的讲给外行也是我在工作中会经常遇到的问题,本书也给了我极大的启发,如何绕过复杂定义的限制去了解事务的本质是我下一步急需解决的问题,我们不应在面对专业的术语时望而却步,因为再复杂的事务,本质也很简单。所以要永远保持一颗好奇心,保持对世界万物不断探索的欲望。

《万物解释者》读后感(二):希望增加相关的概念备注

如果能增加相关的概念备注,就和认知接轨了。介绍细胞时,我一直不知道死亡之水是神马东西。

现在主要是有趣,充满童趣,以后要给女儿看的。对目前的我来说,要想掌握新知识还需要搜索相关内容,与教科书知识做个超链接,进行语言转化。

书中文字多处重复,这与书本身的精炼气质不符。另外内容延展不够广泛,启发联想的效果不好。

两本组合书156元,精装,注重设计感,也属精心打造。另外罗胖的推荐很给力,刚听他说完就下单预定了。

《万物解释者》读后感(三):3岁半小孩子的睡前故事

不记得什么渠道看到这本书,就记下来,买回来自己看的。没有想到,这本书被我家小屁孩霸占了!成了3岁半小孩子的睡前故事!

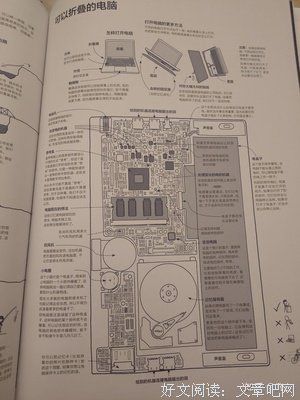

书中是以图的形式表现的,但是实际上,文字部分非常多,有很多图上的注释之类的,是小孩子可以理解的平实的科学知识。

我家孩子最喜欢“高路”,“汽车前盖下有什么”,“生物树”,"电盒子"这几个内容了,其余的更复杂一些,还在饶有兴趣地让我陆续给他讲。

是推荐给大人讲给小孩子看的书。

《万物解释者》读后感(四):吴张扬的阅读心得!

我的阅读心得:我觉得这本《万物解释者》适合不同年龄段的人群阅读,这是一位名为兰道尔·门罗的美国全职网络漫画家,他的三本书都分别获得了比尔·盖茨的强力推荐,《万物解释者》就是其中一本科普图书,证明这本书是本具有科技含量的书。这本书有非常多的通俗易懂的手绘插画,以深入浅出的方式令人轻松的理解到高深的科学知识,《万物解释者》里的内容也是用最简单的词汇来描述出复杂的事物的。我记得深刻的其中有一章“你身体里装东西的袋子”,当时我一看,袋子?身体里有怎么会有袋子的?!我非常的好奇,接着往下看,原来这袋子就是我们的身体器官,作者用袋子来比喻了,这一章里有许多奇特的词汇:思考袋、血液推动器、物体粉碎器、吓人水……这本书不仅可以带领任何人爱上科普读物,更可以让人们 从短时间内了解到海量的丰富的科普知识,所以,它是一本朴素又精彩的科普读物。

《万物解释者》读后感(五):想起达·芬奇

看了《万物解释者》,可还是无法给同乘的小孩,讲清楚为什么电梯不会掉下去。

《场论》曾经考了99分,可还是没法给化学博士的弟弟,讲清楚电场的美妙。

也许,我们从来都不缺乏对于复杂问题的理解,而是匮乏于对于复杂问题的表达。

所以,我们需要科普漫画书,需要像兰道尔·门罗这样的科普漫画作家。

达·芬奇手稿(据互联网)

《万物解释者》读后感(六):《万物解释者》:科普书籍里的高颜值网红

著 安康小确幸

封面最显眼的位置上,用箭头指着最大的字——《万物解释者》,写着“最大的字告诉你这本书讲什么”,书的英文名为《THING EXPLAINER》。左下角,另一个箭头指着一串英文名,写着这是“我的名字”,作者的中文名为兰道尔·门罗。

这是一本被比尔·盖茨极力推荐的科普书:“《万物解释者》以有趣的方式解释了基本的‘为什么’,并告诉你这个世界方方面面的运转方式,假如门罗的漫画让你尝试去了解这个世界你尚未触及的领域,这本书同样也是一本优秀的基本指南,尤其是给充满好奇心的你。”

随书海报——摩天大楼

《万物解释者》读后感(七):将复杂的事物拆解为一个个易懂的简单事物,并乐在其中。

这是一本比较另类的百科全书。无论是小朋友,学生还是家长,都可以在这本书里面获得极大的收获。正所谓是无图无真相,这本书在这方面做的真的很不错,他以图为骨架文字为血肉,在没有使用专业名词的情况下,用最简单的生活常见词汇对几句,几十个跨度性极大复杂,而且高精尖的事物进行了详尽的描述重构和解释,给我们对这个世界不一样的认识。 我选择看这本书是认为这是一本儿童的知识启蒙书,因为我在这方面的话知识比较欠缺,所以要看一些启发性思维的书籍,能够帮助我更好的运用全新的事物解释方法。后来看完之后,我觉得这种方式完全是可以运用到我们日常的生活和工作当中,不要惧怕复杂的事物,而是专注于将复杂的事物拆解为一个个易懂的简单事物,并乐在其中。 话不多说,在这里举几个例子吧。 1. 细胞。 细胞被叫做“组成你身体的小水袋”;这个袋子有堵“外墙”,防止水分泄漏,这就是细胞膜;袋子里面有个控制区,里面装了“信息阅读器”和“机器制造者”,这说的就是细胞核,以及存储在细胞核里的 DNA;我们还可以这样来解释抗体:袋子里面还有一些“小动物”,是很久以前钻进去,起初可能没安好心,但折腾了很久以后,决定与“小水袋”和平相处。 2. 钻井平台。 这本书觉得,“钻井平台”这个名字听上去不知所云,所以管它叫“打洞的城市船”,生动地概括了钻井平台的三个特点:会打洞;大得像城镇,而且具有城镇的大部分功能;像船一样在海上活动。 没错,当你看到这本书里的“打洞的城市船”示意图时,眼球立即就会被它的下部吸引:原来,这么庞大、笨重的机械居然是能够漂浮在海面上的!原来,“打洞的城市船”底下装了很轻的东西,再下面还有推动器,所以既能在海上漂浮,也能在海上航行!至于燃料,这艘船最不缺的就是燃料了。在比较浅的海洋里“打洞”时,就不需要这些漂浮和航行设备了,“打洞的城市船”会伸出几条腿来,稳稳地站在海底。和豪华游轮一样,“打洞的城市船”里面也有电影院、商店、餐厅、游戏室、洗衣房、医疗室等等,但是所有这些都是为了工人能够在这里健康地连续工作和生活几个星期。全部工作都围绕着“打洞的城市船”中央的“吃石头的机器”,它深入海底的岩石,“吃掉”一路上遇到的所有石头,把石头下面的“火焰水”带上来,再装船运走。

《万物解释者》读后感(八):我心中最佳的科普著作 ——读《万物解释者》

文/岸晓风

如果你问我哪些科普著作留下印象最深?如果是放在以前,我会很犹豫,很挣扎,因为头脑中会闪现几部,但是要用一个“最”来形容,则有点纠结。但是现在我却一点都不纠结了,因为我有了首选答案。

这就是今天我要说的这本书——北京联合出版公司今年7月份刚刚出版的《万物解释者》。

乍一看书名,有的人会第一感觉这是一本关于基督教的书,为什么?万物解释者,似乎是通常所说的上帝。但是,就科普来说,这本书对一些事物的解释的确是达到了一种极致。

这个“极致”是两方面的。一方面是“通俗的极致”。我国著名社会学家,前全国人大副委员长费孝通先生有一个很著名的观点,那就是作为一名学者或者说一名知识分子,越是理论高深,对老百姓的讲解就应该越简单、越通俗。当年大诗人白居易每创作完成一首诗,都要首先念给一位不识字的老婆婆听,如果老婆婆有地方没听懂,白居易就会毫不犹豫的马上修改,因此才有了《卖炭翁》那样经典而又通俗的作品。说回这本书,这本书一共讲了54个主题,开出了54个复杂事物的极简说明书。包括国际空间站(书中称多人太空屋)、动物细胞(书中称为组成你的身体的小水袋)、人体躯干(书中称为你身体里装东西的袋子)、挂锁(书中称为形状检查器)、电梯(书中称为升降屋)、相机(书中称为图画制造机)等等。

正如作者在前言里所说的,以前,作者担心人们会觉得他知道的东西太少,而只好“违心”地用了不少难懂的词,但是写这本书的时候,他只想用最简单的词,他也不再害怕说出那些听起来很傻的话。

其实作者已经道出了优秀科普著作的真谛,越通俗,约简约,越好。

另一方面,则是“理解透彻的极致”。这本书的作者叫兰道尔·门罗,以前是制造机器人的。国际天文学联合会最近将小行星4942命名为“门罗”。可以想象,一个能制造机器人的人首先肯定是一个博学的、打破砂锅问到底的、动手能力极强的人。可以说,由这样一位“上知天文,下知地理”的的科普达人来写的一部对于日常生活、科技,甚至还有文化的“解释书”,通过一种极致的表达方式,让读者真正站在了“巨人的肩膀上”,达到了开阔视野,激发思考,更好地“理解这个世界”的效果。

(转载请联系:anxiaofeng998@126.com)

《万物解释者》读后感(九):50张好图为你解释一切

文/高博

(本文已发表于科技日报2016年7月12日版,版权归作者所有,转载请联系作者)

原文链接如下:

《万物解释者》中文版近期上市,作者门罗曾是NASA机器人实验室的工程师,后来转行在科学漫画网站XKCD.com的“what if”栏目回答网友的各种问题,被网友归纳为“十万个怎么样”,人气极高。国际天文学联合会将小行星4942以门罗命名。他在中国也有大量粉丝,科学松鼠会网站一直翻译发布他的作品。右图为本书内页。

我爸爸画过一张草图,试图向我解释马桶怎么下水,那是靠虹吸,好比用一根塑料软管抽干金鱼缸里的废水。如果没有一张图,你很难从蹲坑联想到金鱼缸。我爸只画出一根下水道;有人却画出了整个厕所。7月1日出了中文版的《万物解释者》(Thing Explainer),是兰道尔·门罗创作的亚马逊网站排名第一的科学类书籍,你可以让小孩儿自己翻看洗手间、核潜艇和太阳系是怎么回事儿。

《万物解释者》包括了50多张蓝图(白底蓝色或蓝底白色),每张解释一个主题。说准确点,是“伪蓝图”。计算机程序员都知道“伪码”,那是一种讨论工具和示意技巧,既像程序源代码又接近人类自然语言。《万物解释者》的“伪蓝图”也是如此,既像工程师摊在桌子上的结构图,又像是漫画。这些配有文字的说明图,每个细节都在回答“为啥是这样?”

比如说“水房间”这一张:马桶、洗脸池和浴缸的废水灌入同一条排水道,它稍微下斜,通向楼里的竖直下水管。而马桶、洗脸池和浴缸下方虹吸管积水挡住的下水道臭气,由一根通气管连到竖直下水管,从楼顶逃跑了。图中顺便提到,为什么水龙头附近安装一根竖直的小管——那里面密封了空气,像个弹簧,缓解关水龙头时的水流冲力,免得隆隆响;还说明了喷头的热水旋钮为什么在左手位置——因为当年只有冷水管,安在了右撇子喜欢的右边。

以上啰嗦,没有图就不容易搞懂,一图胜千言。兰道尔·门罗说:“我有一个新的观点想要记录下来,我会用图画的方式。一个轮廓画出来,你可以添加很多的信息。”

但是添加什么信息呢?画一张好图先得琢磨透了,能回答“这件令人赞叹的事物,机巧何在?”门罗的看家本事正是这个(他甚至在书里解释了美国宪法,没有画图)。所以大学教授也会喜欢看这本书。

“砸小东西的大机器(讲的是粒子对撞机)”这一张,顶头画出一艘帆船游弋,桅杆高吊一辆小轿车,准备扔进海。“如果你发现你的船在动,可船上没挂招风的床单,你想知道是什么东西推着船在走。”门罗配文说,“有时候船边会有声音。你们想了一下,觉得推船的可能是咬人的大鱼,它撞到船边发出了声响。所以你们想了个办法:把一些特别沉的东西扔进海里,其中一种东西会把一个大水球砸到天上去,而水球里装着那条咬人鱼。为了做到这一点,你们需要制造一个能非常用力地砸水的东西。”

我不相信这个比喻能教会小学生何为LHC(伽莫夫的“鞭子抽马绕圈加速”是更直观的比喻),但水和鱼组成了看不见的世界,这个意象很妙。

再比如,门罗把宇宙射线解释成一种能杀死人的“热”,物理教科书绝对不允许这么写。在另一张图,他把宇宙射线说成小石头:“如果这种东西撞到你,它们会弄破你体内的小水袋里那些知道让你怎么生长的东西,让你的身体错误地生长。”

成年人还可以体会一下书中谜语似的配文——门罗用小学生词汇解释一切导致的风格,比如“生物树”图上的那些枝条——“滚动的石头上不会有的东西”、“黄色和黑色的花的帮手”、“圆圆的食物,它们和一种圆鸟的名字相同”、“看上去像水里的树,但它能把你吃了……”

答案是……没有,自己猜去吧。

《万物解释者》读后感(十):解释世界的另一种态度

文/高爽

(作者系《万物解释者》审校专家。

德国海德堡大学博士,北京师范大学天文系。北京市天文学会会员,科普作家、翻译,中国天文学名词审定委员会成员)

在这个世界上,此时此刻,有一个人,紧张地坐在一个很拥挤的小房间里,没有空调和电扇,从手心到脚尖都在流汗。他走到卫生间洗手、洗脸,好让自己放松一点,回到座位上继续出汗,这就是我,正在起草审校意见。这间小房间——本应一个人使用,却塞了两个人——运行着5台计算机,其中有2台是大功率的工作站用于进行数值计算。这间小房间,每天都会接收一些事关遥远星球的数据。但现在我却被困住了,因为没有什么数据比眼前的这本书更让我不知所措。

最初读到主编发来的几页译稿的时候,专业意识开始指导我对译文进行核对。随着核对的深入,我越来越不耐烦,我需要标注的错误信息越来越多。很快,我发现这不是翻译的问题。翻译忠实地还原了原作的风格和语言,如果要对翻译的工作进行建议的话,我认为翻译已经非常出色,没有什么值得建议的事。但原作,有太多太多的问题直击我的专业要害。我们所处的这个银河系,是一个典型的星系,英文名词对应的是 galaxy,同时英语中有一个略带有描述意味和历史感的词也属于科学词汇即 Milky Way,但原作者没有用这两个词,而是用了 cloud (即云)这个非常不合适的说法。即使把银河系理解成星云也不对,天文学上 cloud 这个词有特殊内涵,并非星云的意思,星云的专门词汇 nebula。再比如说,在描述太阳系的时候,作者用“小石头星球”表示水星,常识告诉我们,无论是小学生还是成年人,水星都比“小石头星球”更为常见、常用、易于直达内涵。

为此,我专门咨询了传播学领域的专家,得到的答复也是类似的:水星的概念已经被人们了解,用看似简单的“小石头星球”反而设置了理解上的障碍。另一方面,如果读者通过阅读此书,接受了“小石头星球”、“狗星”、“红肩膀星”这样的词汇,将来在见到专业的词汇水星、天狼星、红巨星的时候,能否顺利地进行知识迁移?为此,我又专门咨询了教育学和儿童教育领域的专家。得到的答案是:不能。在水星和“小石头星球”这两个词语之间,没有直接的桥梁的搭建,所以不可能产生迁移和认同,即对于接受水星这个概念的人来说,“小石头星球”不会给水星增加信息量,首先接受了“小石头星球”的读者也不会理解水星就是它。当然,通过额外的第三方途径可以建立联系,但耗费了额外的资源。

这时,我倾向于拒绝这本书的出版,因为它没有对人们认识世界提供有益的知识。但同时,我必须回答这样一个问题,“既然如此,这本书给读者提供了什么吗?”

有没有可能是我认知上的局限,让我没有看清这本书对读者理解复杂问题所起的积极作用?

有没有可能我的专业背景反而限制了我对这本书的内容的需要?

有没有可能这本书的作者除了炫技和抖机灵以外,贡献了一种新的可能性?

有没有可能,这本书根本就不是科普读物,而是艺术品?

有没有可能,我们不应该像检查学生数学作业一样检查诗歌?

我脱了鞋和袜子,让出汗的双脚舒服一点。还向后靠在椅子上,如果同屋不在,我一定会脱了长裤再把腿放在他的椅子上翘起来。这个时候,我重新读这本书,当做蔡志忠漫画来读,当做在无聊的课堂上同学之间传递的小纸条来读,当做德国的铁路边和立交桥下常见的涂鸦来读。我发现,它很有意思。

我读的是我的专业以外的部分,房屋的结构,水管的布置,一棵树……这些不是我的专业,我对这些问题的知识仅限于常识和个人兴趣,我也没有理由认为我的常识一定远远多于读者。我能看懂。我能看懂摩天大楼里有什么结构,我也明白作者对化学元素周期表的描述带有高级黑的色彩,我还能看出树根处的那些“挖洞者”每个都有所指代。我会笑,我会放大局部看人物,我会等着作者在下一页再放一个大招儿,我会觉得,这一切都,非常,非常,放松。

没有人会把《圣经》混同于科普读物,即便是在梵蒂冈。也没有会用《自由引导人民》学习组织活动。它们从一开始,就不是为了科学和科普的目的而存在的,它们是描述、渲染、表达、情绪、观念、艺术、时代和个性,它们肯定不是科学。

我会推荐我身边的人和我的学生阅读这本书,我会鼓励他人享受这本书的乐趣,采纳这本书的轻松心态,学习这本书的新鲜角度,甚至参考这本书的思考。我也会个人宣传这本书的出版和发行,就像我对我的朋友安利《老炮儿》一样。