悉达多读后感10篇

《悉达多》是一本由[德]赫尔曼·黑塞著作,天津人民出版社出版的精装图书,本书定价:32.00元,页数:144,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《悉达多》读后感(一):寻找者“悉达多”

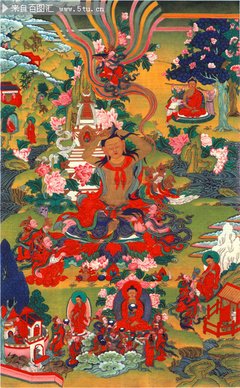

佛教是世界三大宗教中产生最早的,至今已有近三千多年的历史,按照佛教的解释,佛不是神,而是“觉者”,即觉悟了的人。赫尔曼·黑塞的小说《悉达多》中正是塑造了这样一个通过不断求索,最终达到觉悟境界的智者形象。

悉达多的名字,源自佛教创始人乔达摩-悉达多,即佛祖释迦牟尼。释迦牟尼佛本来就是人,而“悉达多”的意思(清愚)正是“目的达到的人。”不过,在小说《悉达多》中,主人公悉达多并非尚未觉悟的佛祖释迦牟尼,虽然他的人生经历与后者颇多相似,但他却是一个敢于质疑,勇于抛弃旧我,不断探求内在之“我”的,真正的求道者。

《悉达多》的副标题是“一首印度的诗”,在文字层面,它轻盈、优美,充满韵律感,如诗歌吟咏般娓娓道来;在故事层面,它情节跌宕,颇多起伏与转折,犹如寓言般含义隽永;在思想层面,它探讨了诸多哲学与宗教问题,从自我、世界、人生、爱、等多角度去解读人的一生。拥有如此多元的结构与内涵,这也成为《悉达多》长久以来为众多读者和研究者所青睐的缘由所在。

年轻的悉达多曾因努力追求目标,而错过了眼前事物;中年的悉达多曾为金钱、美色和权力所诱惑,而忘记了自己的初衷;老年的悉达多曾用爱的借口束缚自己的儿子,忘记了当初自己离家时父母的殷切眼神……当他悟到这一切时,往事不在,亲人、爱人、朋友、旧我都已成为过去。那么,他找到了什么?留给所有阅读此书的人去思索……

《悉达多》读后感(二):读书随笔-如何处理内心与世界的关系

他遇见女人时目光冷淡,遇见城中穿着华美之人,嘴角流露出轻蔑。他见到商贩经商,君侯外出狩猎,服丧者哀嚎,娼妓出卖色相,医生救治病人,祭司定夺播种之日,情侣们相互爱抚,母亲们哺乳——这一切都让他不屑。一切都是欺骗,都散发着恶臭,谎言的恶臭。一切欲望、幸福和优美皆为虚幻。一切都在腐朽。世界是苦涩的。生活即是折磨。刚意识到世界的虚无,会有如此想法,一切都是假的。这是因为内心还有对“真实”的期望,但对世界的理性认识不能满足这一期望,所以心生不忿。当时间久了,接收世界的虚无之后,就会摆脱这种折磨感,内心得到解放。

悉达多唯一的目标是堕入空无。无渴慕,无愿望,无梦想。无喜无悲。“我”被去除,不复存在。让空洞的心灵觅得安宁,在无“我”的深思中听便奇迹。这是他的目标。当“我”被彻底征服,当“我”消亡,当渴求和欲望在心中寂灭,那最终的、最深的非“我”存在,那个大秘密,必定觉醒。有段时间我也这么想,但这样对无喜无悲的追求,实际上是对生活的排斥。“无喜无悲“”的实现,依赖于“无渴慕,无愿望,无梦想”。为了防御期待落空造成的痛苦,把愿望实现带来的短暂喜悦与长久的满足感,以及全心投入做一件事的快乐都消灭掉了。代价很高。

悉达多轻声道,仿佛自言自语:“禅定是什么?什么是脱离肉体?斋戒是什么?什么是屏息敛气?那不过是逃避‘我’,是暂时从‘我’的折磨中逃出来,是对生命的虚无和痛苦的暂时麻醉。这种逃避、麻醉,即便是驱牛者也能在客栈中找到。他只消喝上几杯米酒或发酵的椰子奶就能忘掉自己。他将感受不到生活的痛苦,他被暂时麻醉,在米酒的杯盏间昏沉入睡。他同样能获得悉达多和乔文达通过长久修习才获得的弃绝肉体与停留在无‘我’中的感受。就是这样,乔文达。”逃避生活来防御痛苦,是代价高昂的。从体验生活的角度看,体验越丰富,生活的维度也越大。单纯回避痛苦,这种态度要比“体验生活”更为狭隘一些。做胃镜,遇上台风,吃鲱鱼罐头,给人最直接的感受都是难过的,但是难过的同时也会给人新鲜的刺激,当时是难过的,但事情过后回来看,却是有意思的事情。坐海盗船是难受的,但人们也喜欢做。有时候生活的直接感受是痛苦的,但是并不意味着它不会发酵出快乐来。

人们都有一个衡量人的决策对“元价值”的影响的方法(价值观)。一个享乐主义者都认同的前提是,生活的元价值是增加快乐,减少痛苦。但什么在精神上让自己快乐的,什么在精神上让自己痛苦的,由这种衡量方法(价值观)来决定的。

有一种观点是,既然生活的价值在于增加快乐,减少痛苦,为了这个目的,可以减小生活的维度,过着极度简化的生活。苦修者无疑是前者。

另一种观点是,增加外界刺激与内在精神的丰富程度是一种获取快乐的方式,获得生活经历,本身就是一件快乐的事情。为了丰富生活经历,一些痛苦是值得承受的。生活经历越丰富,其发酵出的快乐就越多。践行这样的观点,会表现得玩世不恭。

悉达多含笑道:“我不知道。我从不是酒鬼。但是我,悉达多,在修习和禅定中只收获短暂的麻醉。我仍似一个在子宫内的婴孩,距离开悟、解脱十分遥远。这我知道。乔文达,这我知道。”没有极喜极悲,内心无波澜的生活可能也不算太糟(毕竟回避了痛苦)。但随之而来的是无聊。极度简单的生活,近似于没有生活。

没有期待=>无聊,有期待=>期待落空的痛苦

在路上,悉达多步步收获新知。世界已然变化,他的心为之陶醉。他看见太阳从密林覆盖的山峦间升起,又从远处的棕榈滩落下。他看见星罗棋布的幽蓝夜空中,畅游着一弯小船般的新月。他看见森林、群星、动物、云朵、彩虹、岩石、野草、花团、小溪与河流。清晨的灌木丛中闪耀的露珠。远山微蓝苍白。鸟儿和蜜蜂歌唱。微风吹过麦田窸窸窣窣。这千姿百态姹紫嫣红的一切历来如此。日月相推,河流奔涌,蜜蜂嗡嗡,亘古不变。但在从前的悉达多眼中,它们不过是魅惑的、稍纵即逝的雾霭。以怀疑熟视,这一切注定被思想洞悉,一无是处。因为它们并非本质。本质位于可见世界的彼岸。可现在,他获得自由的双眼流连于尘世,他看见且清晰地辨明可见世界。他不再问询本质,瞄准彼岸,他在世间寻找故乡。如若人能毫无希求,质朴而天真无邪地看待世界,世界何其隽美!月亮和星辰美,小溪与河岸美,森林、岩石、山羊和金龟子,花朵和蝴蝶都很美。当人单纯、觉醒,不疑专注地穿行于人间,世界何其隽美又妩媚!别样的烈日在头顶燃烧,浓荫下别样凉爽宜人。小溪和雨水,南瓜和香蕉别样甘甜味美。白日很短,黑夜很短,时辰飞逝如海面之帆;帆船满载珍宝和欢悦。悉达多看见一只猿猴跳跃在森林之穹窿,枝丫之高端,发出粗野而贪婪的啼声。悉达多看见一只公羊追逐母羊并与其交媾。他看见一条梭鱼在芦苇湖中捕猎晚餐,小鱼们吓得心惊肉跳,颤栗着如同闪电般成群跃出水面,而急迫又迅猛的猎手则狂热有力地搅动翻滚的漩涡。这样对周遭一切的好奇与欣赏,和玩3D游戏的感觉差不多。生活比起模拟游戏,有太多有趣细节。现实中,人在生存压力下,思想过于聚焦于紧绷,无暇发现生活中的美。人在游戏里开卡车都能体验到快乐,却在现实中抱怨工作的无趣。游戏里做事不用过分考虑后果,有更多的闲心来娱乐自己,现实中的人多半没有这么好的心态,他们的思维绷得太紧。

如果接受了游戏人生的心态,那世界真的就是一个大型沙盒游戏,看看周遭,心态顿时放松了。这种放松的心态下,生活的体验本身就是快乐的。被自行车撞了都觉得太特么有意思了笑出声来。

自然,肉体并非自我,感官游戏并非自我。如此看来思想也并非自我。才智并非自我。归纳结论,由旧思想编织新思想的可修习之智慧和技艺并非自我。不,这一思想境界乃是尘世的。如果一个人扼杀了感官意义上的偶然之我,却喂养思想意义上博学多能的偶然之我,他是不会寻得自我的。两者,思想和感官,均为美的事物;两者背后均隐藏终极意义;两者都值得倾听,值得参与;两者均不容蔑视亦不必高估。感观满足产生快乐,是人生理上不可改变的。而对进一步感观满足的期待,控制不好会产生痛苦,而这种期待是人能够控制的。人可以尽可能满足感观欲望来获得快乐,但应当控制对感观欲望的期待而避免痛苦,二者不能混为一谈。

如此听凭内心的召唤而非听凭外在的命令是善的。除了时刻等待这声音的召唤,再没什么行为是必要的。为什么说这样是善的?因为“听从内心召唤”产生的自我矛盾更少,内心更加和谐统一。想吃冰淇淋又怕发胖,就是自我矛盾,自我矛盾是内心痛苦的震源。吃冰淇淋是内心的本意,而怕变胖而不敢吃是对本意的克制。听凭内心的召唤,就是不管别的,承认自己就是想吃冰淇淋,然后吃下冰淇淋,感到和谐和快乐。如果不吃冰淇淋,克制自己,就不快乐。

听从自己内心是很自然的事情,我想没人愿意和自己拧着来。但是,可惜的一点是人的生理需求是依赖于外界的,人要吃饭、睡觉、娱乐、做爱,否则就一定不快乐。就算是释迦摩尼,口渴了,也照样难受。人有求于物质世界,有时候必须为了得到物质世界的肯定,必须要克制自己的一些内心想法,来满足另一些内心想法,克制自己现在的想法,来满足未来的想法。

对自己意愿的放纵与克制的度是很难掌握的。不管怎么控制这个度,只要这种 trade off 存在,就肯定伴随着痛苦。想要彻底消除生活中的痛苦,如同视图制造永动机。

悉达多道:“我已开始向你学习。昨天已经开始。我已刮掉胡须,打理头发,抹了发油。我缺少得不多。你这仙姿佚貌的女人,我缺的不过是华美的衣裳、昂贵的鞋子和饱满的钱袋。你知道,悉达多曾致力于许多比这区区小事难得多的事业,且已完满。而我昨日下定决心要做的事,又怎能无法达成——我要成为你的朋友,同你学习欢爱之事!你将很快知道,迦摩罗,我曾学过比你教的学问更复杂的学问。那么,悉达多已抹了发油,却仅仅因为没有华美的衣服,没有名贵的鞋子,没有钱财,就无法让你满意吗?” 迦摩罗笑道:“是的,尊敬的人。你不能让我满意。你必须有衣服,华美的衣服;你必须有鞋子,名贵的鞋子;你不仅要腰缠万贯,还要为迦摩罗备上礼物。明白了吗,林中的沙门?这些你记住了吗?”人可以整理自己的内心,来获得内部的安宁。但一个人自我修炼得很高,并不意味着他对物质世界能有很大影响,并不意味着他就是一个“有用的人”。这是一个很严重的问题。

人不能脱离肉体而存在。人必有求于外界,若对物质世界有期待,为了得到物质世界的认同。而内心的修炼在这一点上不能帮你。

要快乐->要迦摩罗->要金钱->要自制->不快乐

时常,他感到内心深处有一个垂微的声音在轻声提醒,轻声抱怨。轻到几乎无从捕捉。他开始在某些时刻意识到自己正过着荒谬的生活。所有这些他做的事情无非是游戏。这游戏令他快活,偶尔让他愉悦。但是真实的生活却擦身而过,无法触及。如同一个人在玩球,他同他的生意以及周围的人玩耍。他冷眼旁观,寻得开心。而他的心,他存在的源泉却不在。那眼泉十分遥远,渐渐消失在视线之外,与他的生活无关。几次,他为他意识到的这一切感到惊恐。他希望自己也能满腔热情,全心全意地参与到孩子气的日常行为中。真正地去生活、去劳作、去享乐,而不只是一位旁观者。玩世不恭的问题,在于情绪体验太淡了,没有深深的失望,也没有深深的爱。

梦想与信仰,会有一般状态下无法带来强烈的情绪体验,像磕了药一样。精神鸦片就是这个意思。与它相比,玩世不恭的人,生活中有的只是淡淡的快乐。

梦想如果自然出现,是好事情,有的玩了。有目标的生活是快乐幸福的,追求目标的过程虽然痛苦,但内心对事情的深重关注带来的快乐更浓重,盖过了痛苦。

但是,揣着目标入世,如果得失心太重,会被物质世界吞噬的。

他已多久没听见这声音?已有多久毫无精进?他走过多少平庸、荒芜的路。多年来,他没有崇高目标,没有渴望,毫无进取。他贪猥无厌,餍足于可怜的嗜好!多年来,他一直在浑然不觉中试图且盼望成为世人。可他的生活却因为他怀着别样的目标和忧虑,远比那些孩童般的世人更加不幸和贫穷。在内心最深处,切不可把理想或神明摆在高处,而放低了自己,这样就非常危险。

人如果做了理想或宗教的奴隶,就控制不了自己的命运了。

理想可以有,神可以信,但内心不易显露的深处要明白,这是为了获取快乐而做的游戏。过家家当然要有代入感,但也别忘了自己的本心。这是一种“双重思想”的妙用。

这是我想法不一样的地方。

我听便灵魂与肉体的安排,去经历罪孽,追逐肉欲和财富,去贪慕虚荣,以陷入最羞耻的绝望,以学会放弃挣扎,学会热爱世界。我不再将这个世界与我所期待的,塑造的圆满世界比照,而是接受这个世界,爱它,属于它。——哦,乔文达,这就是我的一些思考和感悟。我对这段话的理解,是不评价世界,接收世界的存在事实,管理自己的期望不超出现实。以欣赏,发现快乐的眼光看待世界。很好,这些原则都是有意义的。但要落地到具体如何改善生活,获得快乐,还需要更进一步、更具体、更场景化的考虑。

《悉达多》读后感(三):《悉达多》读后感

不止一次看到强烈推荐,对其评价极高,抱着不看不能评价的想法去看了。

看的时候突然想到,抱着这样吹毛求疵的念头,真是浪费自己的时间啊,既然看了,就好好欣赏和学习它的长处吧。

这部小说非常容易读下去,大量的排比句的作用,让作品有一种长篇叙事诗的优美(译者功不可没)。后半部关于亲子之爱的反思很深刻,很少看到文学作品里有这样的深度。

看完后总体还是觉得盛名难符,当发现我在用什么做比较对象时,自己也觉得好笑。

这部作品好比登山动员书,言辞优美、引人入胜,而我已经在登山,更需要路径指南和说明。

看《悉达多》最大的收获是,明了术业有专攻,如果需要得到什么专业的指导,还是请教专业人士——挑剔这部小说在求道方面的阐释不如高僧大德的教导,对作者委实太不公平。

又,另一个译本中译者提到这部书曾在美国大学风靡一时——如果大学时读到这一部,想来是会十分惊艳吧。

《悉达多》读后感(四):一切皆善,一切完美,一切即梵

这并非他的追求!这不是他的信仰!他来到河边,想结束自己的生命,在那最绝望的时候,他突然听到了生命之河永恒的声音,最终悟道了。经过一生的追求,悉达多终于体验到万物的圆融统一。当一个人有所追求时,他只会看到他所追所追寻之物,他之所以无所发现、无所获得是因为他只专注于他所追寻之物,因为他执迷于自己的目标,追寻意味着有了目标,而寻见则意味着自由、包容、摒弃了一切目标。

《悉达多》读后感(五):《悉达多》:普通人,你将如何度过这一生?

文/吴情

在获得诺贝尔文学奖的作家中,赫尔曼·黑塞是一个较为特殊的人物。虽算不上著作等身,但几乎每一部都是精品。德国是哲学家的国度,德国作家,其实也不乏哲学修养深厚之辈,比如赫尔曼·黑塞。当然,哲学是哲学,小说是小说,一般说来二者之间确实存在一定界限;可优秀的小说家,往往能够不知不觉之中跨越二者的界限,成就一部哲理小说,如《悉达多》。

赫尔曼·黑塞的《悉达多:一首印度的诗》(Siddhartha: Eine Indische Dichtung)初版于1922年,彼时,距离“一战”结束不过几载。向来以文明国度自居的西方,在战争之后沦为一片废墟,物质上和精神上都是如此。启蒙运动所高扬的理性,在面对大面积的死亡和杀戮时,不堪一击。年轻的小说家黑塞,与当时其他文学青年,逐渐将视角转而投向遥远的东方印度,希冀借鉴其文化以度过自己的思想危机。

当然,点名佛教人生本苦的观点在“一战”后欧洲青年心中的生长土壤,其目的并不是否定《悉达多》的高超与深刻。与黑塞之前创作的小说《德米安》中的叛逆者形象不同,悉达多,不是以权威的对立面出现,而是一个在思考形而上的问题的过程中产生出存在之疑惑的人。在这个意义上说,他是他自己,也可能是我们每一个人。人生百年,诚为短暂,如何抓住有限的时间成就自己?这是我们必须思考的问题,尽管不一定会有明确的答案。

普通人的一生,有欢笑也有泪水,有巅峰也有低谷,在波动的心境与变化的情境中,我们该如何自处呢?像悉达多一般抛弃自己的贵族身份,抛弃家庭,似乎很难做到,也过于苛刻。但是,抛弃一些名气、利益,抛弃外人的眼光强加给自己的命令,抛弃虚荣、傲慢、优越,却可以习得。人生很可能确实为一杯苦涩的咖啡,从上到下,从头到尾,都是彻彻底底的苦,但要不要加糖,你可以做出自己的选择。(这一比喻有不当之嫌,毕竟佛教所谓“人生本苦”,是形而上层面的。)

如要转载,【豆邮】联系。

《悉达多》读后感(六):理科生讀悉達多

讀悉達多的原因很簡單,因爲黑塞很出名,而這還是德文直譯版。但是開始讀了才發現,原來這不是我的菜啊……講信仰……對無神論者來說,還真是有些難接受啊。

所以當他去到城鎮,拜在迦摩羅的裙下時,我是非常興奮的。悉達多,你終於願意放下身份,感受人生的冷暖了嗎。不入世,哪裏來的出世呢?不過讓我有些失望的是,悉達多居然真的墮落了。剛開始還能保持着本心,到後來卻忘記了自己爲何而來了。看來作者一開始就是把悉達多當成一個人類來寫的,貪噌癡誰沒有呢。幸好悉達多並不是一個普通人,最後還是覺醒了,

意識到自己墮落的悉達多又回到了當年經過的那條河,意識到了船夫的智慧。其實船夫的智慧就是落花流水,水只能載這花走一段,絕不會是永久吧。那麼多人來來去去,從船夫身邊經過,也許他就是這麼練就了這種釋然的吧。但是悉達多還沒有學會呀,當他再見到他的兒子的時候,他又如凡人一樣,緊抓着不放,捨不得自己的血脈,甚至以爲忍耐就能改變一個人。直到不斷的受傷,他才終究學會放手,知道再親近的人,都有他們自己的路要走。在船夫走後,悉達多也漸漸的終於達到了圓滿。

其實有沒有真的理解這本書我不懂,因爲並不太喜歡作者的敘事方法,輕輕帶過,似乎沒有什麼感情。但是寫完上面那幾段話之後,我卻忽然覺得,這不也是我們的人生嗎。在進入社會之前,我們就如年輕的悉達多,在象牙塔裏學到了很多,但是其實,我們一無所知。但是帶着大無畏的精神,我們進入了這個大世界,受到了各種衝擊,各種誘惑。大部分人,也許就如同中年的悉達多那樣,忘記的本心,成爲了無趣的中年人。但是也許也有一些人意識到了問題,嘗試回到原來真實的自己,並且隨着年齡的增長,學會了和親人道別。也許我們不會得到什麼圓滿,但的確又那麼一部分人,會得到平和的晚年,這也許也是一種世俗的圓滿吧。

《悉达多》读后感(七):这路只能你自己走

文/叶子夏

“人独自行过生命,蒙受玷污,承担罪过,痛饮苦酒,寻觅出路。”生命的路上,有的人想陪你走,有的人想替你走,有的人想指导你走,但这路,最终只能你自己走。

悉达多发现了断裂之处,以为找到了自我,为学《爱经》步入世俗,却沉沦于俗世之间,直到死亡劈开这一切。有时我们会为眼前取得的成功而欢呼雀跃止步不前,这是我们路上最大的陷阱。因为每个人都有极力想要完成的心愿,太想完成以至于一点成功就能迷惑我们。有的人一直没走出这个陷阱,直到心愿破灭时才恍然大悟。这是每个人都要走过的路吧,不说如何躲过它,只望每个人在经历过后都能有所悟。

赫尔曼•黑塞所著的《悉达多》一书描述了以寻找“我”为目标的悉达多的一生。在跌跌撞撞的一生后,悉达多找到了他自我。那么,你们呢?

文字优美,真的如副标题一样,像一首诗。当然,译者也功不可没。

书名欺骗性,以至于看了前两章,还以为是讲释迦牟尼的传记小说;看了一半的时候发现不是;但是看到快结尾,又觉得是。最后合上书本,才觉得这虽不是传记,却是用小说的形式讲佛由普通人成佛悟道的心路历程。悉达多是得道前,是追求阿特曼、大梵的苦行僧和经历了世间离合悲欢有着贪嗔痴的普通人,乔达摩是得道后,慈悲沉静的眼神中包含星辰日月。乔达摩·悉达多合,佛性与人性二为一,才是最终成为佛的那个世人。

乔文达的角色,想让自己泪奔。悉达多告别父母踏入沙门时,一句“你来了”“我来了”的对话,志同道合的知己、追随者的温暖让旁观者我简直要喜极而泣。他们在祗园分别,又充满遗憾。

看到迦摩罗那章开始,心里简直想要卧槽。这是搞毛啊?明明前面已经悟到星辰大海了,为何又来这一出套路?不过看到最后两章才明白:纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。无经历的智者始终对世人的一切充满蔑视,唯有经历过,才会深刻体谅每一个笨拙幼稚世人的生活的喜怒哀乐:求得求不得的情欲、父子的生别离、或者是人性种种无尽欲望,置身事外时觉得追逐者那么可笑幼稚,身处其中方知人生实苦。

言辞讲出来,就变得片面了。所以,以上读后感仅算是自己的管中窥豹了。

《悉达多》读后感(九):寻找自己,成为自己

文/凡悦颜

心理学上,将人格结构分为“本我”“真我”“超我”三个部分,本能欲求的我、现实社会的我和道德理想的我三者相互作用,成就了一个具有正常行为的人。而人的一生,就是在三个“我”的指引下,不断寻找,而后努力成为自己的过程。

《悉达多》(天津人民出版社)一书,也是通过悉达多一生寻找的经历,引导读者思考人生的真谛。作者赫尔曼・黑塞于1946年获得诺贝尔文学奖,其作品大都涉及心理学,被称为20世纪最具透视心理和灵性创意的作家。

黑塞曾经患有神经衰弱和抑郁症,在1916至1926这10年中,接受过荣格及其学生的心理治疗。在此期间,黑塞阅读了荣格和佛洛依德的心理学著作,并与荣格一起进行心理分析,这种经历直接影响了其创作,这在他1919创作的《德米安》及其1922创作的《悉达多》(也就是本书)足以窥出。

《悉达多》一书以乔达摩-悉达多(佛祖)为蓝本,带有自传性质,全书分离家朝圣和堕入尘世而后悟道两部分,表面是悉达多的一生,实则影射万千世人,悉达多的自我寻找与追问同样也会发生在读者身上。

本书主人公悉达多有着诸多性格原型,原本的贵族子弟,本有着稳定令人羡慕的一生,却偏偏执拗地跟随心底的声音去寻找,也因此拥有了沙门、富商、船夫等诸多身份。其中的摆渡人瓦稣迪瓦与《德米安》中的德米安有异曲同工之妙,都是答疑解惑的角色,指引心灵靠岸。

黑塞的心理世界与笛卡尔的二元论有相似之处,他既相信物质世界的独立性,比如他为石头本身而喜悦;与此同时,他又承认万物皆虚幻,主观意志决定世界的面貌。或许也因如此,书中的悉达多才能随时抵达内心安静庇护的一隅。

除了心理学层面,书中还能暗藏某种轮回,最明显的就是《轮回》一章,悉达多被困于世俗的枷锁,开始了不择手段的赚钱,毫无节制的挥霍,再次陷入拼命赚钱、挥霍的轮回中以至于自我厌恶。第二种轮回,是多年后,他最终也成了父亲,一如当初自己的父亲一样,不愿让儿子离开,全然忍受,忘我地去为爱做蠢事,殊不知每个人都要自己去求索,劝诫只会激发叛逆,试想一路走来,家长、老师、学长曾多少次苦口婆心的为我们“指条明路”,可真正听进去的又有多少?还有一条轮回线就是悟道,当初悉达多聆听乔达摩的法义,然而他认为其中有断裂之处,也因此踏上自己的求道之路。一番经历过后,最终承认所有一切融入统一,交织成完满,这与乔达摩的法义又不谋而合。这或许也间接印证了智慧无法分享,它可以被发现,被体验的要义。

人这一生没有什么捷径,前人的经验只能借鉴却永远无法替代成自己的经历,有些该走的弯路终究要去亲历。如若注定每个人要如悉达多一番求索后才能找到真我,达成完满,那还等什么,把握此刻,勇敢出发吧。

——读《悉达多》

《悉达多》读后感(十):意义之路

读《悉达多》,痴觉物质化的有重量的载体总会被人轻易窥视,而这以后有些东西就不再属于你,于是提笔写悟,都失去了重量。

看到差不多半百的地方,隐隐约约有寓言的感觉,恍若《牧羊少年奇幻之旅》,关于一个人兜兜转转地完成寻旅的故事,《悉达多》也是。

晨间读的部分,最深刻的是悉达多对乔达摩法义的一番言论,想到世间深层或浅薄的诸多教义式的输出,他们都只宣扬教义本身,极少有人甘愿或自觉地把自己得到它的过程包括其中,寻旅。这是在日常里不再或说极少瞻仰思想偶像的缘由,更不必说学术权威了。而那些游离的恍同赤诚的浅显生存斗士,被世俗加冕的人士,幸运和无知可以概括大多数了。太远了,说太远了,总之,蜉蝣而已,哪有谁引领谁呢,不过占有之不得之欲。

那些自我,以及关于人世疾苦的沉迷,悉达多在中途的觉醒一章感悟到周围自然之美,若你的心纯粹,这可以轻易让人连接到浅显的世俗话语,所谓“You are what you see.”诸如此类。这里的怀疑让人气馁,以赤子之心投浸在自然的怀抱中,谁不愿意呢?

又回到“活在当下”的cliche。

而世界如今还没有承诺,蜉蝣并没有从恶浅中完成彻底的进化,每一部分生存都无法放松,成了圆形监狱里受肉体和噪音折磨的无意义虚幻客体,更多的,是无清无美的躁气人事。一种不公的抗拒由此生发,于是回到最俗浅的现实,连血亲都提醒你伪装的生存之道,完好无损的洁癖没有存活之地。近了,苦了,便又回到了当年思索不得的状态。就是这样着迷于疾苦吧,着迷于自我,后天的二手意识在不停地叫嚣。短短一世,于是离幸福很远,半知如此让人焦虑恐惧,无知便成一种欢庆。

悉达多的离开,以觉醒为界。

在攀下现实的楼梯时,着迷于思索现实的琐碎的人事苦疾后,感到一种寻求意义的畏惧,是否又重回故地?

当她们做着具体的事,一种“读书毁......”的言论又突然扎在游云上。始终不信任意识,毕停留在思想之网中。而具有攻击性的噪声,见微知著的不满低语,纵使我们阅读过同样的浪漫的清凉的文学,我们的躯体始终大部分是现实的具体塑造的,过往的一切生存经历,除非你极大地沉浸,那么,那些人的肤浅,从未可扭转,文学的节奏不过是她们和他们一时的时间占取以及瘠薄的形象涂抹,真正高贵的苦思,在偏见里,这些蜉蝣一无所存。

这是真实的版本。他们的皇宫这么辉煌庞大,人人信仰权威。而,有人的命途和声音暂时没有飞翔的力量。剿灭它们的力量。有一天,飞翔放火之日,它们的历史就是纷纷扬扬的厚重的谴责。

继续读吧,既然没有什么事情值得高兴。这个时代的技术载体又变了,媒介还在狂欢的路上。

而你在读《悉达多》。