葬我以风读后感10篇

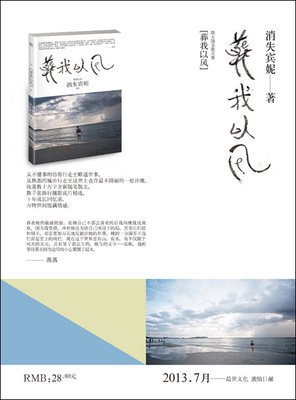

《葬我以风》是一本由消失宾妮著作,长江文艺出版社出版的平装图书,本书定价:28.8,页数:272,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《葬我以风》读后感(一):“这无垠世界的大风总能让我复活”

不算书评,我只是想说。

去年七月份的时候,我在离家几千公里外的新疆接到朋友打来的一个电话,她说她正在逛书店,突然想送我一本书,叫我想一想要什么。

当时我坐在正飞速行驶在绕城高速公路的车上,车窗大大的开着,西北干燥的风长驱直入,刮得脸生疼。就这样,我想起了这本书。

其实那时不看《最小说》已经两年了,早已经不怎么关注最世的那些作者。不知道是什么时候从哪看到宾妮又出了一本书,不知道究竟写的是什么,甚至连它是一本游记散文集都不知道,只记住了它的名字——《葬我以风》,这个听起来多少有点矫情感伤的名字莫名其妙的戳中了我的心,直到今天我仍然觉得它是美的。

八月份回到家,朋友把书给我,我翻了两页,不知道为什么难以看下去。虽然一直以来宾妮的书都被定义为青春文学,而我也逐渐过了读青春文学的年纪,但毫不否认的说,我一直以来都喜欢宾妮。09年的时候,我读初三,第一次买《最小说》,第一次读到宾妮,这么多年过去了,我还记得《骗子》,记得施宝宝,记得深深,记得让人群如蜉蝣般散开的雨。

但《葬我以风》却让我遇到了当初读《馥鳞》一样的困境,我只好放下只翻了几页的书,把她轻轻的放在了书架上。我以为我不再会阅读它了。但在暑假过完打包回学校的时候,我又把它从书架上翻了出来,背在了书包里,我以为这样的书是适合在旅途中看的,结果我在火车上昏昏欲睡,打不起精神来看一行字。

我想读一本书也是需要缘分和契机的,如她在书中所说的“因缘际会”。后来到了学校我也没有再读它,只是又把它放在了书架上,寒假回家,我又带上了这本书,来来去去,直到前几天,又要再放暑假了,拿到这本书也快一年了,我终于开始真正阅读这本书。

连续三天,每天下午五点多吃过晚饭后就带着它到图书馆,每次看几十页。然后就此合上。看其他的书。

今天是第三天,看完《小将军》后,我又合上了书,看点其他的。忽然觉得困,趴在桌子上睡了一会起来后,头开始痛起来,正在看的书怎么也看不下去了。我又拿出《葬我以风》,一口气读完了。合上书之后,我知道我再看不下去其他的书了,头又开始痛了。我收拾东西走出图书馆。

八点多,天还没完全黑下来,透着一股墨蓝。明远湖边一群群蝙蝠正上下翻飞,捕食蝇虫。而远处天空与房顶交接的地方居然还挂着几片紫红的云霞,落日的余晖还未散尽。我没想到会遇到这般景象。走上长桥,又意外的吹起了大风,吹得湖边的竹子哗哗响着,一角被吹起,灌进无形的风。

因缘际会。

断断续续的读完整本书,读一点,忘一点,其实我并没有透彻心扉什么,大彻大悟什么。我说不出这本书是好是坏,学了两年中文,我还是没学会足够专业的评价一本书。但我总觉得散文是难以给出什么绝对的评价的,它不过是更加坦诚的一种表达。

在这本书中,我读到宾妮的自我纠缠与不甚明了的释然,读到她的放逐与救赎,读到她的痛苦与思辨,它之于我,总是迷人的。随着年龄的增长,我越来越迷恋这种自我的纠缠和挣扎,它让我明白了,这世界上有这样的一群人,他们就是这样的,他们面对这纷繁的世界生不出常人那般的理所当然。

“这世界最通透的一面借以敏感的人,孕育的是痛苦。而这世界狭窄的一面,借以敏感的人,则生出畏缩与胆怯。”

而每一次的挣扎与纠缠,都是他们触碰世界和生命的方式,不管挣扎与纠缠的结果如何,他们都将继续下去。

我也一样。

《葬我以风》读后感(二):葬我以风——柬埔寨琐事

《葬我以风》,我于昨日下午拿到此书,今天已经看完。

有一场旅行,丰富到我一直觉得自己无从消化。让我常觉得如果我开始讲述它,那必然是我已入暮年,在和老不死的好友悠闲地喝茶时,才会淡淡地说起,“你记不记得那时……”

这场旅行之丰富,也许是因为我站在那与绞杀榕一体的神殿之中,看着那再度让人造之物融于天地的苍绿;也许是那让我沉迷的沉睡在壁画上的印度教与佛教的岁月之争;也许是那黄昏中对着万民微笑的四面佛;也许是那让人迷醉的酒精与海滩;但仅仅有这些,不足以成为我快入土前的吹嘘。而大概是因为那和我一同踏上旅途的人和在旅途中遇到的人,让此次旅程变得如同一坛入嘴即入心的美酒。只要忆起,酒香就无法停止四溢。

未言已醉,至醒方可叙,只是不知何时能不再酗酒。

直到拿到朋友的新书,发现她已经把我写入书中,至于我对此的感觉,只能说略有点奇怪。但也激起了我希望用一篇文字去写下一些片段的欲望。

如果要我暂时用一个符号去总结此次旅程的感觉,我暂时能想到的就是一个字“水”。正如我寄给国内几位对邮戳有诉求的朋友的明信片上面写的一样,

“三百年一遇的洪水,你们体验过吗?”

在雨季的最后时光,我们降落到了洪水泛滥的柬埔寨。

在远处有龙状雨云,天边下着暴雨的海湾,女孩站在洒满落日余晖的沙滩看着未知的远方。

发生太多的事,遇到太多的人,每一个都似乎有着有趣的故事,都能让人浮想连篇。

那个夜晚沙滩上我用烧烤海贝帮她解围的女孩,她有着一头美丽的头发,散发着一种安静的气质,独自看着大海喝着啤酒,打扰她似乎是一种罪恶。

那个对着大海伴着落日吹着小号的美国小伙,他抱怨着一些旅途的不公,在落日的时候,跑过来跟我说:“David,现在是落日了,你此时不喝啤酒,到底何时喝?!”拒绝他似乎是对此时时光的亵渎。

那个每当讲黄色笑话就会先正色说:“我现在要讲一个脏一点的笑话,你们ok吗。”的导游,不听好像就是一种对他工作的侮辱……咳咳……

还有那个,旅途中时不时会一言不发地感伤,时不时会以我在旅途中因为随意而犯下的失误相要挟,还告诉我要叫她科学家以及不断强调自己的认路能力,但却背着一个毛绒绒的背包到处张扬的女孩。

我们是相识多年的好友,但我从未设想此次旅程差点就让我失去了她。

在西哈努克的那个晚上,她带我躺在港口最深入海里、远离海岸的码头石桥尽头,仿佛躺在海中央看着那漫天繁星,我突然觉得这种背靠已知,望向那昏暗的未知,以好奇为旗帜,以生命为原料找寻那点点星光,正是我最期望的状态。

如果我在黑暗某处消逝,那处就是我那无需被记怀的墓碑。

而有一晚我独自在码头石桥上的小酒吧喝酒。

当我第一次发现这个酒吧的时候,我就知道它会在我去过的酒吧里排上靠前的位置。它坐落在码头石桥上一个不足三十平米的延展面上。坐在里面喝酒,就如同坐在海中心喝酒。最重要的是,它的俄罗斯老板兼酒保拥有我对酒保的一切想像。

不高但壮实的身材、大肚子、滚圆的眼睛、带有浓重口音的英语、略略谢顶的发型。

那晚朋友因为一些悲伤的事情而无法和我一起买醉。我唯有独自一人带着复杂的心情在吧台坐下。

刚好那晚他们搞party,但又遇上了雨季吹向海湾的大风,所以一开始,只有我、酒保、dj三人。在这个远离海岸的海中心,大风把酒吧简陋的布制招牌吹得劈啪作响,Dj放着音乐,酒保喝着冷冻的啤酒,而我则决定把酒单上的子弹酒从头到尾喝一遍。

在这个过程之中,我发现有一款叫sambuka的茴香酒最得我心,它的做法是在酒杯垫上先穿一个洞,装上一条吸管。再在一个宽口葡萄酒杯中点燃sambuca,在它着火的时候倒入一个准备好的小酒杯中,倒完同时把葡萄酒杯盖到小酒杯上,直到火焰熄灭。接着迅速把葡萄酒杯转移盖到准备好的酒杯垫上。而在它带着火焰从一个杯子跳到另一个杯子的那刻,我看到了火焰如水一般的舞动。这就是酒精的美妙,它让水与火结合得如此曼妙。

喝法是首先从吸管里把燃烧蒸发的酒精一口气吸完,然后再一口气把杯子里剩下的酒喝掉。非常之刺激,会让你有一种酒精直接入脑的感觉。

非一般不胜酒力之人可以接受。

所以我决定,如果今晚有别人来参加party,我都要请他们喝一杯sambuka。

之后有法国人、俄罗斯人、德国夫妇和一位爱尔兰老哥等等数人来到酒吧,他们自然也被我刺激了一番。

最后我只记得自己坐在码头的椅子上叫朋友来接我。

我不知道宗教是否有洗涤心灵的作用,但我一直认为,宗教的确是一扇窗口,它让你进入另一个世界里冒险,然后认识不同的自己。

“湿婆是毁灭之神,但印度教中的毁灭和我们一般认知的毁灭会有所不同。”

我是一个对破灭和毁坏着迷的人。

也许梵天、毗湿奴、湿婆,都是一位神的三种化身。它即创造,也维护,也毁灭。

我知道这段旅程对女孩来说,也许就是一段这样的旅程。我能做的,就是用我有限的知识和能力去安排这一趟旅程,然后希望她能从这其中认识到一些不同的自己。

奋力穿过那伸手不见五指的黑暗,有一个人会用一生等着你,你最终找到那扇门,然后打开,你会发现自己微笑地站在门外面。

“我一直在等你。”

握紧自己的手,也许就找到了和世界的和解。

我是年纪大了,所以我明白言多必失的道理。每当看到那个女孩悲伤地看着窗外的时候,我知道,这一刻属于她自己。我并不适合打扰。

有时我真希望我年轻十岁,回到那个不懂礼节、抱着一颗坚信的心就可以往前冲的时代。

那时,我会因为年轻而冒犯,但大概会因为年轻而被原谅。青春大概就是这样一回事,你会失去很多,你也会得到很多。

但如果你没有勇气,那你就会失去青春的全部可能。

虽然我觉得自己依然没失去勇气,但很可惜,我失去了鲁莽地去尝试打破别人的壳,拉别人去看我所以为的世界的幼稚。

请珍惜这种幼稚。

后来发生一些事情,让我终一时失去了自己的冷静。以致在回程路上,我抱着就算再也无法对话的觉悟,心想此时最重要的,就是把这个身心俱疲的女孩送回她熟悉的地方,让她至少在想依靠的时候找到依靠。

在悲凉中旅行,在毁灭中追寻自我。

我很庆幸,在不断逝去的岁月中有此一笔。

《葬我以风》读后感(三):我这样喜欢你

说说这本书的名字——葬我以风。

《长别》里那个“烧成灰烬,抛入大海”的葬礼,大概就是书名的直译。

书的扉页上写着:这无垠世界的大风总能让我复活。

一个“葬”,一个“复活”,我把这简单地理解为“重生”。而那个“总”字隐含着“这样的情况不只发生过一次”的意思。这两句话即是说:“我”在风里一次又一次重生。我记得有个关于“住在风里的人”的语音彩蛋,宾妮好像是说自己的灵魂住在风里。所以,最后我对书名的解读是:倘若我死了,我的灵魂仍旧不灭,与风同在。

或许是因为网络和科技的发达,宾妮透露了很多生活的痕迹给读者,让读者得以知道她的生活和当下的想法。又或许,因为我每天像签到一样去刷“今天”(……),对于书上的几段旅途或多或少都有了解,看完书只是进一步了解旅途的全貌。

我喜欢她写的那个因为觉得自己没办法帮她而把自己灌醉的朋友,喜欢她写的那个质问她“你不能总用这种方式,对别人好,对自己却残忍”的大男孩,喜欢她写的那个独立、率性而后又因缘际会一同学习潜水的姑娘,还有那个不敢吃蛇的大好青年。宾妮笔下的他们依次打动我,所以我记得他们。

看完书的时候我心里有一个感觉:她在变好。

这本书或许可算作是宾妮疗伤(?)之旅所悟得的真知,她将自己在旅途上的所见所闻所感娓娓道来。我没去过她旅途中的任何一个地方,但在阅读过程中,我跟随她的视角也领略了那四场旅行的风景,也遇见了她遇见的那些人。这应归功于宾妮深厚的文字功底,她拿捏词语的精准度总让我由衷地欣赏。虽然书中常常提到一些我不知道的东西,例如柬埔寨的历史和神话,但我总是能跟着文字的叙述慢慢懂。她试图用简单、不生硬但又不是太直白的方式将她认为值得讲的东西都表达清楚,好让读者能够更加清楚明白她在讲什么。可能,这跟她以为的读者群有关(p146:“我是不是只有这种能力,只能跟十七八岁的孩子相处,所以我写的书只有他们看。”——宾妮,虽然我看你的书时也是十七八岁的年纪,但是,那么多年我还在看你的文字,所以,你的书绝对不止“十七八岁的孩子”那么狭窄的受众群!!) ,她希望用那些尽可能详尽的表达来解释给那些年龄偏小的读者看,而且,因为有着年龄偏小的读者群,她绝对只讲她认为正确的价值观。因为一旦传达了错误的东西便会让她深深自责。

书里收录了我特别喜欢的一篇文——《深深地,晚安》。那篇文曾在过去的两年里带给我深深地动容,也带给我特别温柔的正能量。那时候,我有着特别浓烈的抵触情绪,但看了那篇文字我就能安静下来,就能够坦然地面对生活,就能从容地微笑着把不安藏匿。我走在街道上,心里默默地念着:这世界还是欢迎醒目的玩伴。所以只好我们结伴吧。

我们结伴吧。

我就这样自私地与毫不知情的“你”偷偷订了契约。

因为,我这样喜欢你。

可是我也不希望你知道世界上有我这样拧巴的读者,所以我在心里藏了两年,谁也不说。而最终,我辜负了那个契约里的“你”,好遗憾。

其实收到书的那一天,我心里装着特别多的负能量。但是那天的气温非常适合阅读,于是我仍选择了看书。然而,两个小时后我没再看下去,虽然我很想看下去。身体里有某种力量在阻止我,阻止我与臆想世界的交织,阻止我去信任,阻止我去相信一切会更好。因为,每次我想去期待什么的时候,未来的发生总会给我狠狠的一巴掌,现实往往是没有最糟,只有更糟。

所以,当看到:“我早就懂得了一个人的质量其实决定不了命运的质量。我知道我的朋友也懂这些。可是‘未来’是一个迷惑人的词,我们偏偏都不敢把未来说死,我们的骄傲底下都是胆怯——所以,哪怕有一个浅显的预感,我们也只会说‘会好的’。”我赶紧收起了书,脸上只留下一个苦恼人的笑。

明明我还可以再说服自己坚持下去,总会好。

但她一针见血地将真相说破。

说破了也好,说破了起码我会重新去考虑这份坚持的必要性。

哎哎,现实真残忍。

原本我还担心,消极的我如果遭遇同样消极的宾妮,会不会黑化掉。但很快,我又从书中找回了正能量。她写:“——我能疲倦地拖着箱子趟过长路,在无数次中转、厌倦、委屈和怀疑后,仍旧抵达这里,那就算带着苦痛和消极,我也要试着到别处去。哪怕身上都是疲惫难耐,就像是小时候跑八百米一样,给自己一个目标吧,无论多小,在不停的‘抵达’中,疲倦和痛苦会渐渐失去痛感。倘若不够,就用更多的‘抵达’去稀释停滞时越陷越深的泥泞。不要去计较别人的有心或无意了,纵然它们使你疲倦,但你不能沉沦。”

我最终被这段话治愈到。

亲爱的宾妮,深深地,晚安。

希望你以后上路的时候能有你惺惺相惜的同伴。因为,如你所说,旅途中,两个人的可能性远远大于一个人。

其实我已经忘记当初你说的“等等我”是等什么。我像等待戈多一样等待着,或许等你修复好自己,或许等你找到与世界真正和解的方式,或许等你在多年以后告诉我所谓“坚持”的真相。我不知道,这大概不重要。

只是我要等,于是我要等。

请容许我这个拧巴的读者这样自私地喜欢你。

题外话:我不喜欢那张有着人人网广告的书签……

(我只是想来表达我对宾妮的崇敬和热爱之情,顺带索要明信片的……)

书上有个梗我真的有笑到。(p101最下面一段)

===================================================

:对了,这本书绝对值得买来收藏,因为起码5年内宾妮不会再出散文了……

2013.7.25

《葬我以风》读后感(四):我们

我们再好,比不上获得荣誉的先进人士;我们再差,也并非无药可救。就中不溜得带着自己的脑子做自己的事。我们最好的生活状态就是“普通”。所以,不光彩夺目,不引人注目,我们遇到不顺心的事会哭会抱怨会伤心,我们乐呵呵的迎接着新升起的太阳,夜晚伴着月色入睡;我们难过的时候抱在一起加油、鼓励,我们开心时也抱在一起,分享着喜悦。

我们是都摆在桌子上的布艺花,成为不了花魁,却会有更长更平静的生命。

暗黄色的照片在这个科技发达的信息时代已经不多见了。用鼠标在图片编辑上轻轻一点,就能把新拍出来的照片做出暗旧的感觉。照片存的是电子文件,什么时候打开都和最初的样子一模一样。干净得一尘不染。

尘土里所当然地落在搁置已久的书案上,雨珠在情在理地浇湿屋顶。吹去尘土,理所当然的,书案干净了,晒干雨珠,在情在理的,屋顶干透了。

花开花败,我不认为有什么是永恒不变的;落雨拂尘去,什么事情都会改变。

你说,你的心不会变。我说,因为那年你十岁。

你说,你的心在变。我说,因为那年你二十岁。

你说,你的心没有什么特殊的感觉。我说,因为,你也在变。

我不是温温的水,我不要被握在手里一点一点的干掉。我还有很长的旅程,很多场梦,很多次竞争。

所有的机会不一定是留给有准备的人,而是有准备的人奋力争取来的。我比你优秀如何?我不比你优秀又如何?

生活本来就是一场梦。梦醒了,少了醉生梦死。

齐聚首,共争风。愿海阔天空。

《葬我以风》读后感(五):于黑暗里,万象俱来

第一次看到书名的时候,我问作者:“确定就是它了吗?”她坚定地跟我说,不改了。这样一个书名,当然不符合这个社会里太多人所追逐和宣扬的所谓主流价值观。有人会认为它略显消极,从商业运作的角度说,恐怕还会有人觉得这个书名不像某些大众成功学或文艺得刚刚好的书名那样,可以吸引更多读者。

所以,她的书写和坚持以及最终的敲定,从一开始就不带有迎合的特质,就像写作的初衷那样,仅仅为了表达真实的自我。自我,或者说自我的真实,并不是很多人理解的“文艺”和“个性”那样简单的,因为,说到底,它是一样无用的东西,你并不能因为你的本真而去指望得到一些讨巧的东西,甚至实际的好处。并且,你的体温有时候带给你的,也许反而是更多的不容易。在有些人看来,这种不易是可以避免的“何必呢”,可是对某些人来说,它就是绝对不可以妥协的“我不能”。而此样不易,也只能由这样的人自己去体会。其他人,不会懂,不需要懂,也不可能懂。

于是,我们看着她与自我一起沉浮,漂流在旅行中,走过山高水长,细心阅过这世界各个荒芜与丰饶之地的良辰美景,将自己的思绪和痛楚,以及蜻蜓点水的欢乐畅快洒落其间。这个时候的她,当然不是内心全然得以释放的消失宾妮,但无疑是自由的,有来处,有去处,在路上。

一本书,时间并不连贯的几次旅行,也正因为时间的不连贯,中间发生了太多人事,让这本书得以凝聚更多心境。我们看她在世间迁徙,如一匹红马一般,也许肉体已经被海水拍打送至岸边,内里精神却一直没有停下。

她用一本书把自己表达清楚了,干净透彻:

“然而有一刻,我不得不承认自己的无能。我的心,崎岖又险阻,没有大义凛然的视野,也讲不出十七八岁少女时期写的肥皂泡故事,活得越长,越明白,我是注定的狭窄——这狭窄明明是我的捆索,而有些人却觉得我在故意将它打成王牌。有什么好使的,我没从这张牌得到过多少快乐。不是有人夸赞我的决绝就越决绝,有人嗤之以鼻我就变得柔软。我不怕别人叫我自作自受,只是最痛恨的是,他们叫我不要装痛苦,叫我快乐呀!”

你看,她明明已经实实在在地告诉你,她就是这样的人,看得清自己,明白自己的业障和修行,只是,有些事,不由自己,也无法掌控。

这个世界为什么总有人想要别人按照自己的价值观去活着,在所有人都坚持的同一套体系里,完成一整套最符合普遍意义的规定动作?——就像那些看完书后依旧不能理解书名的人,独裁一般固守着自己的参考系以此去衡量世界上所有与己不同甚至不兼容的活法,然后轻描淡写地附上一句评价,这样不好。

这样的人,与其注视对岸的人,不如抬头去仰望他们那一岸的星空。

杨绛曾说,在这物欲横流的人世间,人生一世实在是够苦。你存心做一个与世无争的老实人吧,人家就利用你欺侮你。你稍有才德品貌,人家就嫉妒你排挤你。你大度退让,人家就侵犯你损害你。你要不与人争,就得与世无求,同时还要维持实力准备斗争。你要和别人和平共处,就先得和他们周旋,还得随时准备吃亏。

与世沉浮也好,与世周旋也罢,人的一辈子,承担的确实太多。还有人说最好的状态是与世推移,这样的状态,当然不是每个人都能做到。

如她,当然不是一个圆滑到可以与世推移的人,可是也不愿就那么草芥一样与世沉浮。于是,更多时候,在人群中,与在旷野无异。

可是,这样的人,她也会足够美,因为有生命力,她可以像一株野蛮生长的植物那样,在电雷雨风中坚韧地活下去。

我喜欢这样的人。

“而与自己独处,于黑暗里,万象俱来,却真伪难辨。如同于不合适的人群之中,于不能同行的喧哗者之中,于不肯停留一瞥的荒诞者之中,于熙攘不止却话不投机的乱世之中。”

这是她的独白。

《葬我以风》读后感(六):宾妮的文字游戏

当时买这本书的时候不知道这是最世文化的,也不认识消失宾妮这个作家。翻开的时候第一篇没看完就看不去了,网络文学看多了一下子看这些缠绵悱恻的文字还真是反应不过来。后来抱着“陶冶情操”的心理,还是认认真真的看完了,越读越发现,这就是一场把文字绕来绕去的文字游戏,我不清楚作者是在什么情况下写出前两篇散文的,看得我有点,嗯,难受,不是因为情结感情悲伤而是因为文字悲伤,是的,只有文字,我感觉到不了人的内心深处,而无法直击人心的悲伤,很大可能是无病呻吟。

但是总体来说还是一本不错的书,有几篇游记,让我看到了,嗯,其实世界上还是好人多一点,嗯,对,就是这样。

《葬我以风》读后感(七):出逃者假期

这本书是13年7月出版的,当时正值我高一暑假,读过一遍。几年后的今日再读完,字里行间的那种“共鸣”更加强烈。

最初认识宾妮是在《最小说》上,那本杂志我一期不落的看了四年多,因此中学时我读的大部分书也都是最世的作者们写的,有些至今依然喜欢,其中就包括宾妮。

《葬我以风》是她异国旅行时的游记,她以一半逃亡者的姿态来流放自己,离开了生活八年的北京,物是人非的故乡,没有结局的爱情,毅然决然的踏上旅途,从柬埔寨,埃及,台湾,菲律宾,到巴厘岛,马来西亚···漫长的途中,她并未想着去旅游胜地看多美的风景,拍多少好看的照片。而是想去看看那个地方的文化,生活在那里的人与他们的信仰,她的游记中多数是遇见的人和关于生活的反思。在我看来,书中尽管有矫情的部分,也是宾妮对某些事物的感情,恐怕只有小部分能够看见这世上轻微细腻的人才能明白她真正想表达的是什么。比起大多数日记般的游记已经好太多太多,这也是我为何喜欢这本书的原因。

宾妮的第一站是柬埔寨,这是本书我最喜欢的一篇游记,吴哥窟有着世界上最大的庙宇,作为曾经无比灿烂的文明,而今却成为一片遗迹埋没在雨林里,怎能不让人唏嘘。

“当你看到一个曾经磅礴到让人惊叹的文明居然能被埋在雨林里,不被人们发现长达四百多年,你会开始想,我们屈从的规则和按部就班的生活和现实目标,谁说不会成为同样的废墟一片。文明世界未必不真,但雨林和庙宇同样真实。正因为文明世界的精神迷惘是真实的,身处自然的冷静感知也就格外真实。有时“尊严”是一道枷锁。有时“现实”是你不敢离开的上辈子的事。”

曾经看过一个关于宇宙纪录片,其中有一段,科学家站在一间年久失修的房屋里,他走出门,视线所及之处却是一片荒凉的沙漠,周围的房子同样废弃多年,早已无人居住,成了名副其实的“鬼城”。半个世纪前,有人在他脚下的这片沙漠挖到一颗钻石,不久后就接连吸引了无数慕名而来的“淘金者”,他们在这里建起房屋,医院,酒吧···其乐融融安居乐业,在这里,任何人都可能一夜暴富。直到有一天,钻石都挖完了,再也没有留下来的价值,于是所有人又拖家带口的离开···

科学家说,这种闹剧是宇宙中多得是,Nothing last forever

没有什么是永恒的,太阳会熄灭,甚至宇宙都会有终结的一天。

所以她才在吴哥城才会说“有时意义是不值得被追寻的”,所以她喜欢湿婆的世界观,这个世界,只是湿婆做的一个梦。湿婆仍在沉睡,所以这个世界还存在,倘若他醒了,这个世界就毁灭了。

看清这个世界的人,往往不会感到佛教宣扬的那种“心灵的平静”,反而会因其残酷而觉得压抑。宾妮在旅途中,永远会让自己去感知真实的事物,遇见的胖导游,Zack,小蝴蝶,那个地方的文化,宗教,还有生活在那的人们的信仰。

“你知道我要什么吗?不是耗尽自己拿美景奢侈的享乐,而只是要把自己修复好,再撑回乱七八糟的城市生活里。继续在那些恶斗中怀疑——因为眼见过世界无法被收买的辽阔,于是无法相信那些逼人屈服的生活是真理。”

另一个我很喜欢的章节是“出逃者假期”,宾妮和朋友去了菲律宾长滩,遇见“小蝴蝶”和“小蜜蜂”。一起玩橡皮筏,在酒吧喝酒,干杯,她羡慕他们,大抵也是因为年轻人的世界里没有那么多无奈和妥协。

“十八岁的时候,我总以为人生就是眼下所有的事,总以为此刻所说的永远就真的是永远。总以为此刻说的离别,就是再也不见。直到现在,我才发现,人生漫长到充满无尽的变数。再狗血下三滥的剧目,都会一而再、再而三地反复。离别后可以重遇,相爱后可以转恨,曾经信誓旦旦的完美休止符也可以变成余音绕梁,让人痛绝。”

“人生的无力感,不是任何年龄可以控制的东西吧。”

她的文字像针一样,扎在你胸口,让你看到生活的另一面,看到她眼中并不完美也没那么糟的世界,然后继续走下去,未来怎样不得而知,但会记得曾经有过他们的陪伴,让你明白,在这茫茫世界中,不是孤身一人。

《葬我以风》读后感(八):你骄傲的灵魂

话说我长沙城书上架一直很快,这次居然拖到上市后两天才现身。忽略掉这莫名其妙的吐槽。。。但是等得太心急嘛。

其实在之前,大概是《孤独书》上市的那段日子,我就曾在微博上@你,想要你出散文随笔的说,如今可谓是梦想成真。我最佩服你的,是你灵魂深处的那股骄傲,不被世俗所玷染。作家本就要靠卖字挣钱,可你却执拗地说道,若你不喜欢我任何一部作品,你就不要买这本书。。。亲,你是在卖书做宣传嘛你要赚钱嘛亲。。可是,这一切,我能明白。你写作,希望是懂你的人能通过你的作品交谈,然而,世界上总存在那么一批人,不能理解别人却要对别人妄加评论。我知道,你对网络上那些“诛心之论”的心悸。这时候我真心疼你。因为能懂你,至少懂一部分,所以无法容忍那些不懂你的人对你的诽谤。我也知道,你在意那些,因为一个作家掏心掏肺地写出文字,注入了那么多的感情和心血,特别是你,将你心中那些细腻,曲折,辗转的一切化成了文字,也许只为那份懂得,却总是受伤,因为世界不会对你像你对它那么好。

《葬我以风》收录了几篇旧作,其中一篇是《深深地,晚安》。心里抽了一下,我记得,那是在放月假回家的公共汽车上,我在人群里,靠在一根杆子上,手里捧着《最小说》,读完它的,说实话,我几乎不买最小说,除非得知你有预告有新作将发表于《最小说》上,我就想通过你的文字靠近你,你的文字总能不动声色地让我在心里大呼:“这么细腻”“完全有相同感受”“原来还是有人能明白心里的这种感受啊”云云。当时我就在想,这个愿意为爱情奋不顾身的女孩子,这个美好的女孩子,她的爱人一定要好好待她,可是总是事与愿违,我难过。

再说说纪念贝贝的《小将军》,其实我不想多说,因为那里面浓厚的感情真的是冲破纸面直戳我心,你得去看,去感受。ps,宾妮你文字功底越来越强,点个赞!!

马来西亚仙本娜的潜水经历,颇有历史渊源的台湾岛,埃及,菲律宾,柬埔寨。。。。宾妮的自我放逐,继续用她那独一无二的视角看着这个世界。总之我很爱这种游记,没有种种旅游攻略的浮躁味。

还有一点,算是一点题外话,这个夏天,我结束了我的高考,我不得不说的是,在高考前有段最痛苦绝望的时刻,我曾被这位作者的文字抚慰过,获得过宁静。

《葬我以风》读后感(九):绵绵渺渺

终于到手新上市的书后,突然觉得,这辗转反复的到手路实在挺纠结的。。。想到去年《孤独书》上市的时候,一个人跑去书城落空。之后学校还在办校运会,当时投完铅球就拉上朋友去买书。对于喜欢的东西从不想错过的心理,《葬》上市的当日同样一个人顶着烈日在茫茫书海里找寻。对于这种放肆的偏爱,好像很多人都无法理解,“为什么不再等一等”“为什么不找人同伴”。其实只有我知道,有些东西不想等待也不需要去麻烦别人陪我做这些我热爱的事。当然很不幸,我好像老是碰不上它T T。

好像长沙书城永远都是慢热的风。

(以上都是吐槽了)

《深深的晚安》这篇文,第一次看的时候有很多戳中死穴的地方。脑子里想起“十年茫茫我渺渺”的感喟。我也经历过对于我来说,从不懂事的单纯到渐识人事后的彻悟。而那些发生在我过往里,消不掉的记忆却又日积薄发变成一种影响。能够相信但无法去坚信什么,也认为以后不一定会变“好”,只是随着时间走,按着心性而来。

也遇到过最伤心的事情。那是在毕业后上大学去找远方读书的朋友,当时正在组织春游,于是我也报了名。而那一次,我遇上了之前毕业的同学,以及我从朋友的口里听到了那个同学对我有很深的厌恶情绪。

当时心情是什么了?好像是一大片的空白,以及无法用常理去理解为什么会让一个人对我如此的恶情绪。我只觉得糟糕透了。甚至还满心欢喜的看着那个人的时候的自己也许是个白痴。原来他的眼里写满了“我是个烂人”的信息,但我却看不见。

这个列子发生在十年之间,而十年后我终于悉数放下所有。但我意识到,远离那些言辞凿凿,饱受诟病的现在,他们已与我之后的漫漫岁月无关。

《被遗忘的,与被毁灭的》从始至终有一条不变得主线,那就是。所有真相之下带来的痛苦是存在的,我们骗不了自己。而不是真的觉得遗忘或者不去思考,做回乐观,那么痛苦就真的不存在了。

这是理智与清醒下留下的痕迹。

虽然多数情况下,都会被告之,太清醒不好失落感会加倍。

可人各有失。

世界有两类人。一种选择迷糊的生活法则,他们会在当事时享尽快乐,而在面临真相时陷入无尽的苦痛中。更甚无法自拔。

反之,清醒的人事一路走来遍尝满怀痛苦,但在结尾的地方不会倒下,因为知道它是假的。

看《ALONE》,会觉得这世界上没有陪伴与真的理解都不难受。每个人都是唯一的个体,我们被这个大社会圈住来彼此以一种固定的方式挟持。真的孤独的人即使在人群里也会有深深的孤独感。但想想这样才是自己,会在某个点觉得抑郁失落,人生苦乐都尝遍了,很圆满。

多数的时候,为了逃避这种恶性循环,会极力去乐观点。也会欺瞒自己现在的痛苦是假象,其实没什么过不了的。但如果去追究到底,其实我们多半的维持的乐观也是假象。

但是,在这点上,欺骗不了自己是真实。可拥有一段自以为是的傻乐行为,才能在最尾知道。哦,原来我并不是真的快乐,但这有不重要了,因为我已经不觉得当初带来的痛苦有多痛了。

《黑暗里》。起初看到这段题,我想到的是我有很深的夜盲症,在黑暗里我不敢大胆行路,认识的朋友会好心牵我下楼梯。可在黑暗里又无比安全和兴奋。喜欢深夜,连城市里的深夜也喜爱。只不过因为,夜晚把我们都装饰一番,不像白日里剥开躯壳,把我们看得那么真实。这是自我保护的意识太强。

宾妮的文总会留一篇给贝贝。《小将军》,你让我也想念起我养过的狗了。我养大过四只狗,都是在满月的时候被我这恶人从娘胎里抱出来带回家。它们会在我读书回家的时候很热情的大老远跑来迎接我。用摇尾巴代表欢迎,用舌头舔代表对我的喜爱。可最后,它们都死了。不是老死的,而是病死了。养得最酒的一只是一年半。于是,从那以后我不敢接触宠物,不想面对分离。

这世界是用一半真心换另一半真心。而它们让我见识到了真心并未有交换的理由。

《一个人的二十二天》。一个人的旅途其实是能敞开心理去容纳的。对于热情的会回应,会想表达介绍自己的欲望,也会想去了解一个陌生人的世界。虽然到最后我们仍知道彼此不过萍水相逢。

结尾,不再写祝好。祝好给予的力量太微小了。

我相信一个人也能疗伤,瞧,正如写下这本厚厚随笔游的你。不是被治愈了嘛。所以,我想说的是即使那些碎片溶于血肉不能分离了,就让我们带着这些继续前行吧。也不去拼凑它,但痛苦与快乐,希望都只去记住美好的。

小摘送:

我从来不是那样的人,不能耐心地拾起一些碎片,

把它们合在一起,然后对自己说这个修补好了的东西跟新的完全一样。

一样东西破碎了就是破碎了,我宁愿记住它最好时的模样,

而不想把它修补好,然后终生看着那些碎了的地方。

——米切尔《飘》

《葬我以风》读后感(十):相当漫长的放逐

看了这本书不知道为什么想起了同在柯艾的安东尼 的红 “他的生活 他的快乐 他看待世界的方法” 宾妮给了我一种恰好相反的感觉“她的世界 她的无奈 她的生活” 以风 里出人意料的写了她的旅行她的生活 并异常坦然的说到了“她的哀求 她的放逐” 说到了她的世界 她的旅程有我想要的东西 可她旅行的目的和原因 让我讶于一个作者如此坦白 真的很少看见有人愿意写出来 真实的自己 她的小说人物有一种独立的“活” 可又能让人一看到 就知道“他/她是宾妮的孩子” 以风不仅仅只是游记 哪怕她写了风景 写了美食 写了各种风土人情 我依旧可以看到 “这是宾妮的旅行 宾妮的故事”

(个人见解 如有不同请指正)