比我老的老头读后感精选10篇

《比我老的老头》是一本由黄永玉著作,作家出版社出版的平装图书,本书定价:29.00,页数:254,文章吧小编精心整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《比我老的老头》读后感(一):巨星云集的时代

太豪华。文也好,画也好,黄永玉整整收集了一个豪华巨星团,当然,他自己也是一位神奇的巨星。

我们每个人,都有一个生活和交际的圈子。随着日月更迭,际遇更改,圈子也在悄悄的变化。有时候是学习和工作的转换,有时候是地域的迁移,慢慢的,一些人从圈子中消逝,几乎不留一丝痕迹;一些人又从外面渗透进来,有血有肉。黄永玉记录的虽然不过是自己的邻居、亲戚、同事,却都是名人名家,不要说他站对了位置,而是他本身就是全才和鬼才。

想想看,我们自己的圈子呢?比起以往,圈子里接触的人,是更屌丝,还是更加高富帅?

我是什么人,看看我的圈子就知道;我比过去进步还是落后,也看看我的圈子就知道。

我也担心,那种巨星随手拈来的圈子,现在还有吗?这个速食的时代,还存在德艺双馨和流芳百世吗?

《比我老的老头》读后感(二):看得让人流泪

以前听邹中棠老师讲课,他说:“许多一流的人才,只有二流的个性。”

黄永玉先生笔下的这些人才们,都是一流人才一流个性,都是艺术领域大师级别的人物。黄先生用笔随和流畅,对于苦难和回忆,有自己美的见解。

可是也就是这些拥有一流个性的一流人才,苦难也细致均匀地落在了他们身上。他们才华横溢,他们默默承受。很难说人谁比谁更有价值,但那些被压抑、被曾经嘲弄过的作品,那些被打击、被污蔑过的人生,在混乱的岁月里,清醒地承受,豁达地看开,多么高尚,又多么心酸。

这些大师们,比如钱钟书、李可染、张乐平......都有天赐的才华,或者过目不忘,或者对事物的见解直达内核,更难得的是他们一往无前永不停止的勤奋。钱钟书一家四口各占一方刻苦读书研究学问,张乐平反复修改画稿,李可染星空下临摹碑帖......如此纯粹地爱着手头的事业,并投入所有的精力。无憾的人生大概如此,有一些天分,有许多勤奋。

作者说在那动乱的岁月中,他只哭过一次。是因为看了巴尔蒙特所写的:“为了太阳,我才来到这世界。”赤子般地、不随外界转移的热爱生活的信念扑面而来。

作者遇到这些大师的时候,在年纪上是小辈。他反复描述作为小辈在生活和工作中遇到委屈挫折去找这些长者们谈心聊天诉苦,长者们自有长者的风范,会给他一一指明道路。作者觉得这是他们那辈人的幸福,因为现在的小辈们如果去找长者,可能长者自己都应顾不暇,更不可能为你提供什么宝贵的经验。

这个世界是如何一步一步,呈现自上而下的无力感的呢?

艺术的人生,比常人能更多地体味世界的美感,哪怕是在最低谷的时候。书中说黄苗子被发配东北,还给妻子写明信片“好一派北国风光”。这是深入骨髓的文艺,是对生命不可复制的每一刻的珍惜。

关于过去的岁月,《一代宗师》里宫二说:“人生无悔,都是赌气的话。”这句深得我心,但黄先生说:“人生在世,后悔是狗屁,你早干什么去了?”

当时的情景,如果自己不能掌握,那就一如既往地向前看,再像黄先生这样,把美好的瞬间捡出来放映给自己看,然后依然过好现在的每一天。有一天,我老了,但愿我回忆曾经的岁月时,也如黄先生所言:“几乎如老酒一般,越陈越香。”

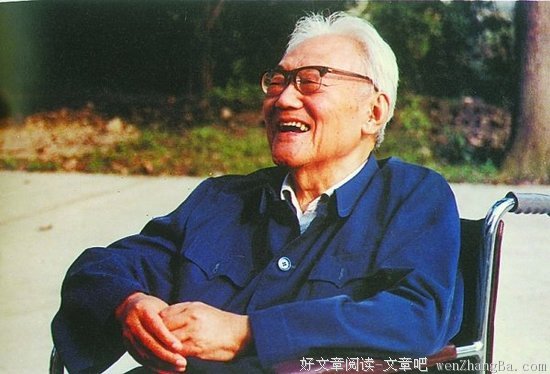

《比我老的老头》读后感(三):老头黄永玉

上写作课的王老师常说:“好的文章一定是让人回味的”。每次看黄永玉的散文,我便常常被他笔下的人、事逗笑或眼泛泪光,四五百字的小文看完,盖上书,头脑一片空白,而心里头却有万千蝼蚁在轻轻骚动。有时候是几分钟,有时候是好几天都看不下别的东西。

最初接触黄老头是出于对沈从文的痴迷,我不愿放过一丝与沈从文有关的东西,自然地,作为沈从文侄子的黄永玉就这样进入了我的视线。老头所写的书不少,最好的是《比我老的老头》和《沿着塞纳河到翡冷翠》。

《比我老的老头》写得都是文艺界的大师,张伯驹、钱钟书之流。这个会讲故事的老头写起人来,极少从衣服写到鞋子,从眉毛写到脚趾。他写钱钟书一家,“一家四口四副眼镜,星期天四人各占一个角落埋头看书”;写沈从文的妻子张兆和,“几十年来,只听见她用C大调的女声说话;着急的时候也只是降D调,没见过她用常人的G大调或A调、B调的嗓门生过气”:写张伯驹“红菜汤毕,小心自口袋取出小手巾一方,将抹上果酱及黄油的四片面包细心裹就,提小包自人丛缓缓隐去”。。。几笔之下,这些年代和地位都遥不可及的人们,都鲜活地出现在眼前。以前我认为写好一个认为不难,笔墨多下些,人物自然就出来了,看黄老头写人物,却极少用过多的笔墨。

自季羡林老先生过世后,黄老头时常被冠以“最后的大师”名号,出现在媒体报刊中。绘画、雕刻这些本行自不必说,他的散文也颇受关注,白岩松甚至说他是目前最好的散文家。老头本人也说过,他最喜欢的是写作。我欣赏不来画作,只能读他的书。媒体报刊中他常是口衔烟杆,嬉笑怒骂的不羁模样:他给万荷堂定下的那些规矩和昂贵的画价又常给人高高在上的形象。但是从文章的字里行间,我观察到的,是一个严谨做事、自由洒脱做人的老头。说实在的,他的文笔远不如汪曾祺、史铁生等作家,但是我很愿意读他的书,因为我早把他当成一个亲近的长辈。在《沿着塞纳河到翡冷翠》中,他说到童年时向往巴黎铁塔,便自比巴黎铁塔的段子让我捧腹大笑;后记中女儿对他说“爸爸,你别老!你慢点老吧!”又让我伤感不已。谁没有童年呢?谁又对衰老不死无能为力的呢?老头的一路走来,有那么多更老的老头领着走,现在在他的书中,又领着我走了一段。我的爷爷、外公和奶奶早逝,也不和外婆住一起,更别说接触别的老人了,这总让我觉得生命是有缺憾的。我们这些年轻人,要是都像黄老头那样,在成长的旅途中有一两个老头领着走该多好啊!这社会,也不至于这样冷漠和不尽人意。

上中学的时候学古文,老师一个劲地讲实词虚词,考试也总是翻译解释,却很少引导我们去体味文章里的人情冷暖。记得初中时学沈复的《浮生六记》中“童趣”一章时,我的兴奋难以言喻,小时候,我也常受蚊群的罪,也曾像沈复那样观看“兽斗”。后来学归有光的《项脊轩志》,被那种时过境迁的伤感深深打动。我们的民族有五千年历史,前人留下的财富不计其数,留在文脉里“爱人”二字传承已久,却为何越流越细,趋于干涸呢?

《比我老的老头》读后感(四):凋落的青春光彩依然

真的是非常敬佩以前的大师们,文学、历史、外文、戏曲、音乐、美术,不仅全部都有涉猎,并且堪成样样精通。我们生活的时代,节奏太快,信息太多,久了难免心生浮躁,连老实地坐下竟都成了困难的事。

黄老已经七十多岁了,文章收了以往所记录的人和事,甚至好多是上世纪八十年代的,想必今天再写的话会有不同吧。

印象最深刻的是老人的不服老,笔触诙谐,俨然一位风华正茂的少年郎。作者说:故事一串串,像挂在树梢尖上的冬天凋零的干果,已经痛苦得提不起来。我却看到,无论逝去的还是健在的,那些比我老得多的老头们,各有各的可爱,像精美的版画一样,光彩依然。

《比我老的老头》读后感(五):真的勇士

春节期间读完这本书,我就像个托儿一样到处推荐,逢人就夸。 先说说黄永玉这个老头儿吧。 初闻黄永玉,源于我在湖南凤凰期间对沈从文的听闻, 那时对他的概念只是沈从文的侄子,是个画家。某日老李跟我说他在凤凰就买了一本黄永玉的书,盖了很多章,很开心的样子;还说他上机前嘱咐他家曼子给他备本书,可巧就是黄永玉的《沿着塞纳河到翡翠冷》。又热心介绍那是本很有趣的书,配有很多图片,看起来也不累,蛮好的。恰巧另一个豆友也在盛赞《沿着塞纳河到翡翠冷》,说是刚订了。我才知道这个老头儿原来写了很多书,上网一查,同时购了《沿着塞纳河到翡翠冷》和《比我老的老头儿》。 《沿着塞纳河到翡翠冷》封面就是干瘦的黄老头儿对牢画布提笔凝神,后面围了一堆身材奇形怪状表情各异的外国人。读完《沿着塞纳河到翡翠冷》,体会到这画就是这个老头儿的精髓。他活得很自我,不是自以为是,而是明白自己所求所需,并不在意周围的眼光,换句话说,他是一个活得非常豁达的耿直老头儿,尤其不善谄媚,不迎奉,不攀缘。看世界的是一双客观的眼睛。比如他说“蒙娜丽莎是一种时髦倾向,但不是艺术倾向”; “徐志摩的极限功绩是为一些有名的地方取了令人赞叹的好名字,如‘康桥’‘香榭丽舍’‘丹枫白露’‘翡冷翠’。。。。。。至于他自己,不过是一位漫游巴黎的‘大少爷’而已。”。。。。。。言辞也许有点尖刻了,取一词叫“片铁杀人”,但细辨也不是没有什么的道理的。 现在这个76岁的老头儿居然还写了《比我老的老头》。看看都是哪些老头哦:钱钟书啦,张乐平啦,林风眠啦,沈从文啦。。。。。。。哇,都是些赫赫有名的老头儿们啊。但是,千万别抱着看八卦的心态想要去挖掘名人的一些揭秘或是小道,好像有很多写毛泽东的书只为了告诉你“主席也是人”的道理,主席没有那么高尚与伟岸,没有那么神话似的。阅罢,你能深深体会“真的勇士敢于直面惨淡的人生。” 那么多的名人面临如常人一般的各种生活琐屑,但正因为他们是名人也会有很多名人的苦恼,比如刻画最深动的就是钱钟书拒绝某权威人士的拜访和拒绝参加国宴。能被某权威人士拜访和参加国宴那该是多么大的荣耀啊,钱老只是开道门缝“谢谢!谢谢!我不去,哈,我很忙,我很忙”。请他的人不好交差问他可不可以以他身体不好为由。哪知钱老很认真地回绝道“不不不,我身体很好,你看,身体很好!我不去,哈,我很忙!”我看这一节时同时在脑海刻画成稍微夸张的电影镜头,真觉得对这位饱学的学者充满了会心的敬畏。又提到一次钱老帮黄老头儿释疑“凤凰涅槃。”黄老头儿直在心底感慨钱老头儿的记忆力和博学,其人简直就是一个浩瀚无边的图书馆。当时看完我便如动画人物一样一脑子瀑布汗,暗暗对自己说要好好利用时间多读书,用心读书,读好书。 也许画家写散文就如同绘画一样需要抓住重点,才能表达一幅绘画的精髓和绘者自己的立意,尤其是人物绘画更需要画龙点睛,就好似画成龙一定要突出他的大鼻子一样。黄老头儿所刻画的老头儿们便是各具神韵。当然这只是他眼中的老头们,他们的可爱也许只示与自己认可的人。如果他要写一本《让我痛恨的女人》,江青应该当之无愧吧。这个女人害惨了黄老头儿和那些比他老的老头儿。本来这些老头儿一腔热血,一门心思地想建设新中国,把他们所有的才华和有限的精力都无限地投入到他们刚刚脱离苦海的中国。但是这个女人发动的文化大革命毁了多少才华横溢的天才与奇才。看的只觉得无比心痛,但也为他笔尖流露的温馨与压抑的愤怒无限感慨。“哭的时间往往比笑的时间充裕”。但这帮老头始终紧抓的依旧是短暂的笑的时间,成全自己逆境里绝不苟且偷生的的存在。 “真正的光明决不是永没有黑暗的时间,只是永不被黑暗所掩蔽罢了。真正的英雄决不是永没有卑下的情操,只是永不被卑下的情操所屈服罢了。所以在你要战胜外来的敌人之前,先得战胜你内在的敌人;你不必害怕沉沦堕落,只消你能不断的自拔与更新。”罗曼。罗兰《约翰。克里斯多夫》里的这段文字便是这些值得我们尊敬的老头儿们的颂歌。

《比我老的老头》读后感(六):我们没有错过的老人

曾经和曾经的女朋友提过这本书

于是分手的时候得到了这本书作为礼物

于是没有心情去看

一年后乘南下的火车准备回杭州时

错手将这本书塞入书包

躺在上铺无事可做 于是不得不读

但是由于书的特殊来源总会勾起万千回忆 于是读的断断续续

老人爱回忆往事 或者对现今生活不满的人也爱回忆往事

黄先生是前者 我是后者

书的语言是简朴,平淡,幽默的

和里面丁聪先生的插图是种绝配

都是寥寥数笔 一个长者的形象就丰满起来

平淡的语言背后是生活态度的支撑

从容淡定的感觉,也许他从来都是如此闲适

看这种文字常常让我觉得自卑

自己的龌龊和局促在这种淡定跟前显得如此单薄

突然又有了回忆

记得以前参加一个zju—ust的论坛

自己提出一个问题

为什么民国时期大师颇多,而我们现在的却是如此沉寂

被教育部某个副部长反驳说我们现在的大师也很多

并举例之。。。

现在想想就算成就上有所接近 感觉上就差别太多了

突然觉得杭州是个好地方 自己该去林风眠纪念堂看看了

《比我老的老头》读后感(七):谁才是最后的贵族?

这本书是连同章诒和的《往事并不如烟》一起看的。头天看的《往》,第二天看的《比》。

看完之后的心情,当真如同从悬崖到谷底。尤其是当中涉及wen革的只言片语。竟是如此的相似,而态度却截然相反。

说是香港版本的《往》的名字叫做《最后的贵族》,取自文中的一节,康同壁母女。读过全文之后,方知大陆的《往事并不如烟》确实要更贴切。

黄老和章老对待wen革的态度并不相同。

同样是无辜蒙冤,受苦受罪,才华搁浅,事中之时,黄老在自己幽默之余尚且还会关怜他人,而章呢?首先自己堕落了,开始说脏话,用一支笔结果了一个神经病的生命,吃不了苦头时还能逃跑坐飞机回家,一解禁时是第一批被释放的。事后黄老是淡然处之,时时不忘与老友调侃几番,反观章,处处是隐隐的愤愤不平。

wen革十年,不知给多少人带来伤痛。吃螃蟹的可以诉苦,喝粥的也可以诉苦。可是往往吃螃蟹的诉苦常常会让人不由得反感,因为即使是吃苦,他们吃的苦也要比一般人少很多,然而秋后算账的气势和能力却是比一般人要强太多了。往往本来能够引得人同情的事,会让人越想越不是滋味。

所以读过章之后,沉郁而不甘,不知是想骂骂那毁人的十年,还是想嘲笑一把狗屁的政治,还是想劝章一句,人要知足。可是想想,凭什么?就因为人家抱怨了,揭露出了赤裸裸的事实吗?

幸好第二天读得黄老的书。文字清浅,字里行间,尽是诙谐的温情,机智之中不乏智慧。纵然是人生坎坷,数度起伏,几经漂泊,依然是那种淡淡的模样,不怨不恨,只拾取生命中最温暖的亮点去照耀他人的心扉。

反复去想导致二人人生态度不同的原因。

章从小的生活与当时普通民众相比可谓锦衣玉食,接触的人也皆尽政治名流,她从小养成的习惯便是精致的、讲究的、统治阶层的。

黄呢,调皮捣蛋的一个乡下娃,名流倒也在后来渐渐认得了几个,可几乎没有高官侯爵的,他的生活是性情的、粗简却快乐的。

世间最残忍的惩罚是,让人拥有了一切之后,再狠狠夺走,让人空叹以前的富丽堂皇,浮生若梦。

更加残忍的惩罚是,夺走之后,又还回,却回给你你以前瞧不起的东西,让你常常自己瞧不起自己的滋味。

这便是章了。

因为她拥有过的是比较高级的生活,所以落入普通之后,会那么怀念以前的精致,等到有机会再回去之时,发现已没有了自己的位置。爱也罢,恨也罢,争取也罢,放弃也罢,怀恨在心也罢,耿耿于怀也罢。总之是今日之章,心心念念的无非是自己曾经所谓贵族的生活,不复存在了,而望周遭之曾经不如自己的人,竟比自己过得好上许多,难免言辞之间,多有褒自己而贬他人。

同样的惩罚,对于黄来说,却是有的没的的。

他的生活,一直不好不坏,有时是中下,有时是中上,直到晚一点的时间后才算是上等吧。然而在他回顾一生之时,也正是因为他一直就是个普普通通的人,才能珍惜到那些苦难中的温暖和慰藉。

不曾拥有,看起来也许是遗憾,有时却更像是命运对我们无形之中的保护。

再比如,章所说的贵族。

章对贵族的看法也很明了,他们需要钱来维持贵族圈的生活,然而当没有钱时,他们也会尽量保持贵族的习惯。对于贵族来说,物质是必不可少的,却不是重要的,因为精神上的贵族更加可贵。然而,她忽略掉的是,所谓精神贵族的精神,到底是一种怎样的精神?贵族圈子的习惯,就是贵族的吗?这些习惯,到底是自发形成的,还是对国外或者旧朝笨拙的模仿和声嘶力竭的保留?

首先,章比不是贵族。纵使她的父母均为蒙冤高官,她本人亦认识不少名流,她也不是。贵族的养成需要几代,至今未有定论,而她仅为第二代,也就是个现在的所谓落寞的官二代吧。

其次,康同壁母女也算不得贵族。康有为尚且不是贵族,他的子女怎就是贵族了?简直是一笑话。所谓最后的贵族,不如说,最后的士大夫贴切。

第三,如果真的非要在《往》中找出一个贵族,一便是马伯驹,二便是出现次数极少的袁克定。这二人对待钱财的看法,一生做出的贡献,堪堪可称得上是末代贵族了。

如此一说,反而觉得人的命运是不可测的。聂绀弩波折的一生,与钱钟书相比,当真不可言。

难怪有人说,搞政治的人,每一个好下场。

《比我老的老头》读后感(八):他和比他还老的钱老头

其实本来是冲着钱钟书才去看的这本书,但是看完了钱钟书的那一部分,就忍不住看后面的,一边看一边乐。觉得黄永玉和比他还老的钱老头都实在是可爱的老头。

“钟书先生是有学问的人,底子厚,他有恃无恐”。

钱钟书可能是最担当得起“有学问”这几个字的中国近代作家了。如果你知道他几乎可以完整地背诵牛津字典,那你也就不会对书里面提到的他居然可以叫黄永玉“去翻翻中文本的《简明不列颠百科全书》,在第三本里可以找得到”的记忆力惊奇了。

黄永玉也算学识渊博的大杂家,可竟然也要恭恭敬敬地说一句:“我以为钱先生这位人物真不平常,读那么多书都记得住,作了大发挥,认认真真地不虚度时光地劳作,像这样的人剩下的不多了。”

但钱钟书若只是学识渊博,博古通今,那也不足为奇,充其量就是一本活字典罢了,只能让人敬仰,却没有爱。

幸亏,钱老头是个顽童。小的时候是钱小玩童,老的时候是钱老顽童。用他自己的话来说,叫“痴气十足”(无锡人的“痴”包括很多意义:疯,傻,憨,稚气,淘气等)。

事实上我在看这本书的时候,就一直想起钱钟书说他小时候最喜欢玩一个叫“石屋里的和尚”的游戏。他夫人杨绛回忆说,最初听他讲得津津有味,以为是什么有趣的游戏‘原来只是一个人盘腿坐在帐子里,放下帐门,披着一条床单,就是“石屋里的和尚”。他还说好玩的很,并且玩得很乐。所谓“玩”,不过是一个人盘腿坐着自言自语。

再比如,他能一直记得关公的青龙偃月刀有八十斤重,李元霸的锤头子有八百斤重,孙悟空的金箍棒重一万三千斤,却连阿拉伯数字的1,2,3都不认识。

再比如,他逗女儿玩,每天临睡在她被窝里埋置大大小小的各种玩具、镜子、刷子,甚至烟台和大把的毛笔。这种玩意换一般人玩的话,或许几次就会觉得没意思而作罢,他却天天玩。

再说黄老头。这老头顽气实在重。三联周刊上以前有人这样写过他:“我常听认识黄先生的人说他“好玩”,无论做什么,都是一种顽童心态与一种玩物手段。玩在其中,各色杂等就皆为追寻,一点负担没有;一点负担没有,年龄也就好比悠悠空山回音,在身上留不下什么痕迹,老了老了照样鲜蹦活跳。黄先生说他几十年开过音乐、拳击、摔跤讲座,也讲过地质学、林学与昆虫学,他说他依仗的是“童叟之言,百无禁忌”,认识他的人都说他的好处在不仅童叟,而且身边匆匆流过各色杂等总在有滋有味之中。这童、趣、滋味合在一起,就大雅大俗,生气远出,澹不可收。”

我倒是因为他那句““他妈的,谁把我的时光偷了?把我的熟人的时光偷了?让我们辜负许多没来得及做完的工作,辜负许多感情!” 笑了好久。

突然就想起王小波曾经说这个世界上只有两种人:有趣的和无趣的。

所以说,有才的人光有才是远远不够的,只有才没有趣就只能像那些大部头的名著,平时就高高地摆在书架上,除非有灰的时候擦一擦,不然是不敢轻易去碰的;有才又有趣的人就不同了,他们是可以亲近可以爱的,所以也就可以闲聊的时候跟人闲扯到他们的“石屋里的和尚”或者是“他妈的谁偷了我的时光”。