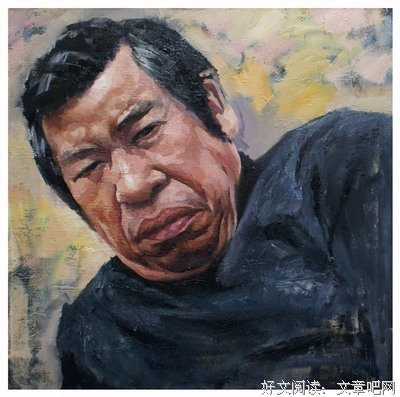

大哥

作者:王博

侄儿侄女们提说着那一天要给他过个生日。勤劳、辛苦,善良、懦弱的大哥,就要走过人生历程中最重要的那轮甲子,进入他的老年时光了。作为最小的弟弟,又是他含辛茹苦养育、供养上学,并有了一份工作的小弟,自然要在他的寿诞之时,献上最珍贵的生日礼物——为大哥写篇文字儿。

幼时是个病腔腔

父母成家并养育孩子是在上世纪四十年代中期,先是接连生了三个女儿,大的还早早夭折了。父母盼星星、盼月亮一样,盼着生养一个能顶门立户的男娃,这个愿望直到解放以后,“三反五反”运动中,父亲被定为“历史反革命”接收专政管制时,老天才在悲苦中赐给他们一个男娃。大哥不择时机的到了世间,新中国伊始血雨腥风的政治斗争,注定了大哥悲苦的一生。

由于此前母亲身体虚弱,求医问药那是家常便饭,自然大哥出生时,就像从母体里带了病灾似的。但这毕竟是长子降生,父母和奶奶,还是很欣喜的。当时一家人的希望,全都寄托在大哥身上,为了大哥能顺利成长,父母们使尽了所有的招数。母亲出月(妇女产孩子30天以后才算出月)不久,春天到来,大地回暖。奶奶便领着母亲到处求神拜佛,为了虔诚,还从西边哑姑山开始,依次天台山、建基崖、洞阳宫一线向东“朝转转山”,这一圈下来,半月有余。也许是神灵庇佑,或许是大哥生命力的顽强,竟然呼灵(健康机灵的样子)了很多。就这,奶奶和母亲还是不放心,听信了村里长辈的建议,又去给他拜干大(干爸),根据命相,终于觅到了位于余家桥的一个健康、子女繁盛的人家,并被赐名“桥生”。

日子一天天的过,天空的流云,大地上的风儿还是那样平平淡淡地走,转眼到了六十年代初,那时二哥也出世了,大哥到了入学读书的时候。那时候本村还没有学堂,只有邻村吴家山有一个叫草堂寺的初级小学堂,父亲便背着大哥去入学。学还没上成个名堂,自然灾害到来了,一家人又受着饥饿的煎熬。某一日,大哥在课堂上晕倒了,连日的高烧,导致他患上了脑膜炎,他的耳朵里“贯通”流胧,尽管想尽一切办法医治,可是大哥的耳朵留下了后遗症——听力下降,随之人也变得有些“愣里楞憎”(迟钝)。这多半月医治下来,大哥又是药罐不离身,见了药罐子就浑身发怵,闻见苦药味,就直犯恶心······学业自然就断断续续,耐磨到初小毕业,也就离开书本,回家务农了。

嫩肩上,过早掮起生活的重负

那时,奶奶已经故去了,生产队的农活鬼吹火一般,一茬接着一茬。大哥便跟随着父母也到田间劳动了。那时他才每天挣4分工(一个成人男劳力出工全天记10分工),一般妇女们每天7分半工,也就是说他干两天才相当于一个妇女一天的工分。先是学着除草、点种,慢慢的学着挖地、修沟,再后来也跟着大人担粪挑尿,也到北山里背柴担草,三两年下来,个子高起来了,尽管还显单薄,也算是一个精壮壮的小伙了。

七零年前后吧,还不满18岁的大哥,被派往阳安铁路线上的西乡马鬃滩段修铁路。那时的铁路修建,完全是土法上马,几乎没有什么机械辅助。在一年两个多月的修建中,老实的大哥自然受了无穷的苦累,由于父亲的成份问题,大哥始终得不到同行者的待见,有时还故意捉弄他;吃饭的时候,先尽别人抢先,最后的焦渣、汤汁才是他的;干最脏、最累、最危险的活计,大哥都默默无闻的挺受过来了。尽管手上、腿上伤痕累累,但总算平安的回到了父母身边。

七二、三年那阵,大哥已经能够挣成人的工分了,所有的农活他几乎都会做了。偶尔的几次派外工,也是别人嫌太累、太远不愿承担,才会落到大哥头上。那时我们生产队还不通公路,进村的物资还都依靠肩挑背驮,上一次汉中城来回100多里,还要挑着百十斤重的挑子。就这,大哥也是很欣喜的接受着,认为总算有进城开眼的好机会,也算别人把自己当人看。后来,随着父亲的身体病弱,年岁渐高,大哥就成了家里的挣工分的顶梁柱。

七十年代中后期,随着二哥初中毕业回家务农挣工分,我家在生产队里,年年都是“余粮户”。大哥那时除了在生产队里挣工分,还找机会去北山深处捡干柴堆码在场院里,等到年终腊尽,挑到街镇上卖几个零钱,供家里称几斤食盐,打一斤煤油,或是集中在一起,添置一半件粗陋的家具。除了这些,大哥还干着大队里强加在“四类分子”的父亲头上的无尽的义务摊派,这不仅要出力,更重要是备受欺凌侮辱。每每看到父亲瘦弱、无赖又屈辱的眼神,大哥只好默默地受了;偶尔几次家里养到年终的肥猪宰杀了,除了上交给公家的大半的猪肉外,剩下的少许也舍不得自家享用,想变几个钱来度过年关,半夜三更偷偷摸摸的担到文川街或是武乡镇上出卖,又多次遭遇市管会的追堵,这一切都是因为父亲不好的出身······

帮扶着母亲,撑起破碎的家

七五年冬天,大哥刚刚成家不久,山崩一样的灾难降临到了我家。受尽屈辱、怀才难遇的父亲,终于不堪忍受苦难生活的重负,撒手离开了我们母子四。那时我还不满十岁,二哥也才十五岁,大哥从安葬父亲的坟头回来,坚毅地站在弟弟们的前面,站在母亲的身边,用他已经健硕的身躯,用他勤劳的自信,撑起这个破碎的家。

大哥的婚事处理并不理想。因了我家“成分高”(那时农村实行阶级成分,地主、富农是高成分,属被专政对象),再加上他自小患有耳疾,所以父母在亲友的劝导下,订下了相邻生产队一家母亲的同娘家姐姐的女儿,因这个女子小时掉入过粪坑,呼吸道呛了粪尿,语言表达极不利索,也就是人称的“半哑子”,也没上过一天学,可她身体好,干现成农活、生育孩子估计没有啥问题。迫于种种无赖,大哥只能听从父母的劝说,答应了这门亲事,也就开始了悲苦一生的家庭生活。

不管咋说,日子还要一天一天往前挨,脚步还要一步一步往前走。随着七六年的到来,“四人帮”被粉碎,我们小山村里的阶级斗争的弦稍微地有些松动。由于母亲的精打细算,加上大哥夫妻的勤劳肯干,我家窘困的日子些微地有了好转。母亲专心的喂猪、养鸡,或是到山里掐些野韭菜,把它们拿到叫“六五五”厂所在的大集镇上,变成活钱,用来维持一大家子的用度。大哥也率领着双肩稚嫩的二哥,去到天台山背后的银洞沟、展坡、钻天坡一带,要么继续捡干梢,或是割下一人高的霸王杆(一种相似小芦苇的山草),或者到更远的陡坡跟下,采挖带跟的野山竹,回来绑制打场用的连枷。他们每次往返山路都在五十里以上,中间里休息歇气时,只能就着山里的泉水,咽下几口用毛巾包起来的冷红薯疙瘩,或是冰冷冷僵硬的浆水菜蒸饭疙瘩······这还只是为了变弄几个钱,更要紧的是随着家庭成员增多,局促的房舍需要扩大,大哥便又没明摸夜地一天三趟去浅山处割柴,山头一样的柴垛矗立在院场里;大哥又经心地利用农忙间隙,肩挑、车推(那时乡村时兴独轮手推车)不含杂质的熟土,多日浸泡发熟后,请来砖瓦匠人做砖打瓦;等到了年底农闲,便与其他的人家合伙烧制一窑砖瓦;再出钱买来木材,加上几百上千元的手工费,置换下生产队没收了的我家的两间房舍。

七八年那阵,中央开了三中全会,一些信息吹到了乡村,听说政策有所松动。那时我开始读初中,已经没有机会(大哥)、人家不给机会(二哥初中毕业,成绩很好,但因家庭成份问题不被推荐上高中)的两位哥哥一直叮嘱我要好好学习,因为我们看见了希望······

那满背盐粒,是我锥心的疼痛

一九八零年,大哥的大女儿降生;年底,上边落实政策,彻底纠正了对我家“四类分子”的错误处理,给我家退赔房屋财产。尽管很微薄,但这些都不重要,重要的是我家的人从此再也不需要低着头做人,再也不会无端地经受不尽的屈辱了。第二年,我们母子齐心合力,一鼓作气把原来的残破的房舍进行整修,一溜串簇新气派的六间大瓦房呈现在我家的宅基上,引的四邻八乡的过往行人啧啧称赞。

一九八二年,我以高分考取地区师范学校,这在我们这个小乡村引起了轰动,全家人的眉眼、脸面流溢着无尚的光彩。一个备受摧残的、几乎沉到沟底的家庭,将要直起身子昂扬做人了······收到录取通知书,一家人笑脸欢颜的背后,又是隐隐的忧愁。当时尽管师范学校国家负担,学生不需要交学费,还要按月发给生活费用,但是即就是置办一套新的被褥,还是需要不少钱的。因为那时物资很匮乏,人们穿衣吃饭的日常用品,价格却是不低的;更何况我的原来的那一身衣妆,是无法穿进城里去的。所以,家里秋收后堆在堂屋里的几千斤包谷,就成了我进城读书的依托。

首先按照学校要求,大哥用鸡公车分两次把好几袋包谷推到地段储备粮库,折换成白米细面这种细粮,这样才办好了我的粮油转换关系。接下来,大哥继续多次推着鸡公车,推着整包整包的、也浸透了我的少许汗水的金灿灿的包谷,去到街市上出售。刚去时,为了卖个好价钱,先不急于出手,为了一斤一分二分的差价,可以苦等两三小时;出售完了,钱装在衣兜里,舍不得买个饼子充饥。从我们家到武乡镇街上,往返近30里地,还要经过九岭十八坡的丘陵沟洼地。鸡公车推上尽管便捷省力,但也不好操作,一定要掌握好平衡。下坡时,车在前,人在后,负重的车轮的惯性滚滚向前,拽的大哥一面掌好车把,一面跟头磕趴地向后施力拖住车,尽量使它慢下来,有几次脚上的已经破了后跟的解放牌黄胶鞋都被跘掉了;下坡艰难,上坡那才叫使死力;几个大坡,长度都在五六百米远,从坡跟开始,大哥都要扎紧裤腰带,匀匀地运足了气息,逐渐加力,尤其快到坡顶的时候,也是力气快要用到极限的时候,尽管我在前边用拉绳帮他出力,但大哥的脸色已经憋成酱紫色,呼吸急促,几乎是上气不接下气了。九道梁、十八个坡折腾下来,大哥已是汗流浃背,甚至连胳膊上的衣袖都湿溜溜的。在平地上前行一阵,还是威力不减的秋阳,把大哥的背脊烤干了,在强光下,大哥的整个脊背全是白白的、结晶的盐粒······

我每每看见大哥脊背上白霜一样的盐粒,我的心锥子扎一样难受,大哥,我苦累的大哥!人常说长兄比父,更何况是父亲已经不在了的长兄!是你抚育我成长,是你托举我向前,我一定要努力学习,要用好成绩报答你为我、为一家人付出的辛劳!

安好!我的好大哥

随着我考上中专,落在家里的二哥也要有个出路呀,妈便和大哥一合计,把二哥送到五世中医的二舅家学中医。本来正在出力的二哥一走,家里的十几亩责任田全都压在了大哥和大嫂的肩上。当时许多村人、邻居都议论纷纷,说是再也没有大哥这么傻的人了,别的像他这样成家有孩子后,都分家另过了,只有他们瓜两口累死累活地供了小的供大的(我和二哥)。大哥却不理会他们,还是满脸喜悦地给二舅家按时挑去烧饭的柴草、吃喝用的粮食菜油。估计大哥心里想的:我小弟以后毕业教书挣钱了,我二弟学成看病挣钱了,一家人的日子肯定会更加好过的。

我毕业后,分在镇上的高中教书,二哥再进一步到卫校进修,大哥还是毫无怨言,每周给二哥去上学的钱款,很有几次周日下雨,出村的那段山湾路,非常泥泞,大哥就帮二哥把自行车掮在肩上,送二哥到平整的大路上;二哥毕业后,大哥和母亲使尽浑圆的力气,操持二哥成了家,还把二哥送进村里卫生室;直到我成家后,二哥的孩子出生了,他才和二哥分了家。分家的时候,他提出母亲跟他过,又有村里闲人说话了:把两个有出息的兄弟供出来,他们咋图撇脱,不养老母亲,还不是你这背时鬼倒霉?大哥见他们搬弄,只是平淡地说:他们两个一个不在家,一个刚成家,做的饭食我妈吃不习惯,再说我的几个娃儿还要靠老妈照应哩。

时光不觉间到了上世纪末期,大哥的几个孩子同我们两个弟弟的孩子们,渐渐长大。我照看着他的孩子在街镇上读书学习。大哥的孩子们都没有因为学习获得更好的机会和前景,尽管因素很多,但我还是感到深深的自责。好在他们姊妹几个都还懂事、成行,现在大的已经成家立业,小的也出外奋斗,掌握了一门养生立家的本领。

一个是我在城里买了新房,开始装修那天,大哥说要随我去看看,到了新楼下,正好赶上三轮车把水泥拉过来。当他听到搬运工提出一袋水泥背上楼去要一块钱费用时,他赶紧拦住我,支走了搬运工。说是“哪有那么多钱给他们出,现成的资源你不用,是不把我当大哥了?”说完,他拿过我准备的旧衣服披在身上,搬过水泥袋子甩到肩上,脚步有力的上楼去了。搬完了,他一边喝水,一边嘻嘻的笑“咋样,省下四十多块钱吧?”,过了他还开玩笑“兄弟,你这新房,哥可是要常来的吆”。我一时无语,只能轻轻拍拍他的肩“走,赶紧出去吃饭去”。

六年前,我们的老宅地基滑坡下陷,大哥把房子搬移到规划好的新地址。由于他两口老实,不多言善辩,所以强势的邻居就特别过分的骑瘪(欺负)他,把他的新宅基侵占得常人都看不过眼。那时母亲还在,我们便出面找了镇村领导,算是协调解决好了邻里纠纷,不成想我和二哥离开后,那一家人还是无良的侵占了他宅基的一部分,导致院场出入都不方便。过后我们知道了,心头那个气呀,满肚子抱怨:哥呀,你咋这么软弱无能?大哥也挺伤心地说“你跟他好恶霸道的人,缠不过,再说闹大了,害怕老妈受吃亏”。

也就是那年冬天,一生身体健康硬朗的母亲,在过了85岁生日后不久,突患脑梗塞,瘫倒在床。在医院医治无果的情况下,病疴沉重母亲搬回老家,住在大哥新修的房子里。在弟兄三彻夜守护一周后,她似乎轻缓过来了,还能啜吸进一些菜羹。我们三弟兄便排下班次,准备比较长久的轮班伺候她。我和二哥都到了城里上班、营业,大哥也到了汉王集镇上要为母亲买一条鲜鱼炖汤给她喝······可就在我们到城里两小时不到,电话打来了——母亲走了,安详的,口合眼闭地走了。那时,大儿不在她身边,二儿不在她身边,我这个幺儿也不在她身边!母亲为什么这么放心?她肯定放心,因为她知道我们三兄弟都成人成气了,有这位好大哥做柱子,我们这个家族,一定会平安富贵、繁荣昌盛的······

安好吧,我的好大哥!尽管我对你很多地方做的不好,但我们心里一直惦念着你。我也会让我的子侄们,通过我的只字片纸牢记你的好,并把这种好传递下去。你是我们家庭的梁柱,你是弟弟们、晚辈们心中的骄傲。

王博,陕西汉台区人,高级教师。汉中市作协会员,汉台区作协副主席,《汉风》执行主编。出版散文集《且听风吟》,曾在《延河》、《东方散文》、《汉中日报》、《华商报》、《三秦广播电视报》等公开报刊发表文字百余篇。

觉得不错,请在下方点赞

特别推荐百家讲坛《钱文忠解读弟子规》

百家讲坛《钱文忠解读三字经》

百家讲坛《刘心武揭秘红楼梦》

百家讲坛《易中天品三国》

百家讲坛《鲍鹏山新说水浒》

百家讲坛《先秦诸子百家争鸣》

百家讲坛《孔子是怎样炼成的》

百家讲坛《易经的奥秘》

百家讲坛《孟子的智慧》合集

百家讲坛《人间词话》合集

百家讲坛《唐诗的故事》合集

百家讲坛《诗歌唐朝》

百家讲坛《风雨张居正》合集

百家讲坛《贞观之治》合集

国学经典诵读合集(珍藏版)

《中国诗词大会》合集(共20期)

《中国成语大会》合集(共24期)

《朗读者》合集(共12期)

《唐之韵》合集(共20集)

《宋之韵》合集(共20集)

《唐宋八大家》视频合集(共75集)

《红楼梦》(87版)合集(共36集)

《路遥》纪录片合集

读名著、听音乐、品美文

给你不一样的视听新感觉

长按识别二维码关注我们点击下面“阅读原文”查看精品合集