我的父亲胡问遂 | 胡炜

父亲一生唯一专注的就是书法艺术,他的大愿就是“愿华夏文化千古绝艺能得广传万代,问遂之心足矣”。

今年是父亲的百年诞辰之年。“正大气象——纪念当代中国书法大家和著名书学教育家胡问遂先生诞辰100周年”系列活动得以举办,并列入今年中国上海国际艺术节的活动内容,既是对父亲的纪念和缅怀,也是对中国书法艺术这一华夏文化千古绝艺的传承和发扬。

父亲离开我们已有18个春秋,他用过的许多物品,依然在家里原地陈设。每当我看到它们,就仿佛走进了他老人家丰富的精神世界。父亲常说,他这辈子就是为书法而生,年轻时,还立下过“书不惊人死不休”的誓言。但在我看来,父亲对人生、对理想的追求和抱负,则是他人品和人格中最首要的一面,也是使我们子女最为感动的。

父亲是一介书生,但在1937年,抗日战争全面爆发,国难当头时,尽管他心中怀有许多艺术梦想,还是毅然投笔从戎,加入了当时由周恩来担任政治部副部长、郭沫若为第三厅厅长的国民党陆军第105师,在政治宣传处宣传队参加抗日。他能画一手好画,用油画和水粉色画了大量的抗战宣传画,还在卫生局战时卫生人员训练班画过医用挂图。当时他已经能写一手好字了,自然在战地宣传画中发挥了作用。1941年战火蔓延时,他又放下画笔随军开赴缅甸腊戍,在运输处当了机务员,参加修建二战中的重要国际通道滇缅公路。不幸染病回到地方后,父亲又想以实业救国,就筹备开设了一家印刷厂,取名“时轮印刷厂”,规模从小到大,成为西南最有影响的印刷厂之一(为现在贵阳新华印刷厂的前身)。解放后,父亲认为他的实业救国任务完成了,就主动把工厂交给政府,举家迁往上海,来实现他的书法梦想。

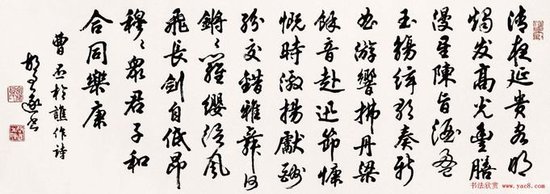

1973年,当中日邦交恢复后,多位日本当代大书家组成第一个日本书道代表团访华。父亲代表中国书法家参加接待,即席书六尺大幅草书“神女应无恙,当惊世界殊”赠日本代表团,表达了中国知识分子在特殊形势下的胸怀。1977年,在周总理逝世一周年的日子里,父亲在淮海路围墙上饱含深情写下百米巨幅大字——赵朴初的《金缕曲·周总理逝世周年感赋》:“……转眼妖氛今净扫,笑蚍蜉撼树谈何易。迎日出,看霞起。”当时千百观者静静肃立,注目仰望。

中国书法艺术也给了父亲不向命运低头的巨大力量,就是在最艰难岁月,他也绝不放弃,以隐忍率真之心,发愤于书法研究。记得小时候,家住南京西路324弄19号石库门老式住宅,父母亲居住在三楼亭子间。无论酷暑还是严寒,无论是被批斗还是受表扬,每天一旦拿起毛笔,父亲便可以忘却外面的世界,连续十几小时沉醉在翰墨留香之中,疾病缠身时也从不间断。父亲经常临摹颜真卿、欧阳询楷书,米芾草书和北魏正书拓本,仅颜真卿 《自告身书》,4年中他竟临了1000余遍。他日临毛边纸一刀,写坏毛笔200多支。从南京路旧居搬家时,我发现阁楼父亲睡床的上方、墙面、木头移窗上,密密麻麻地写了许多小字,凑近一看,全是他学习书法的心得。我想,没准他的书法理论雏形就是从这里“起源”的呢。父亲最终成为书艺“五体皆善”的集大成者,并自成一家,成为海派书法界的重要领军人物,是和他几十年间在书法艺术上锲而不舍、勤学苦练又不断创新分不开的。

父亲晚年得了帕金森症后,吃饭穿衣拿东西手都是抖的。大家说,这下他可不能写字了。令人惊异的是,生活都不能自理的他,只要拿起笔,手竟然一点不抖,写出来的字依然苍劲浑厚!这种毕生练就的功力,竟连不以人意志为转移的疾病也不能削减半分,以至于后来有人称这种奇迹为“胡问遂现象”。

父亲的成就是与他的老师沈尹默先生分不开的。1951年父亲34岁,通过柳非杞先生结识了曾任北大校长的中国新诗体裁倡导者、书法大家沈尹默,立即投帖拜师。沈老从父亲的书法作品到经历、品行,几经考核,终于同意收他做第一位入室弟子。此后,遵从沈老的教学要求,在“读帖、背帖、摹帖、临帖四个方面下功夫”,历经寒暑风雨,直至沈老逝世的20余年间,父亲学书从未中断。父亲在长期书法实践中逐渐形成了自己的艺术风格。他擅长正、行、楷、草书,书法作品浑厚凝重、雄强峻快、气势磅礴,尤其是楷书,书如其人,一派“正大气象”。由于沈尹默先生1961年向陈毅副总理的提议,上海成立了中国第一家书法篆刻研究会。父亲经沈老推荐成为驻会干部,主持日常工作,用他的话讲,“终于成了一名专业书法工作者”。

1962年,父亲执行沈老倡议,全力操持与市青年宫联合举办的大型书法学习班,前后三年,共办七八期,学员四千余人次,可谓盛况空前。父亲从此开始致力于书法教育培训,把为学生授业解惑视为神圣的使命,学生的成就是他最大的快乐。他在上海美术学校、上海出版学校、上海市青年宫、上海工人文化宫、上海电视台开办讲座,前后就学者近万人。我还记得1963年,父亲第一次在上海电视台做书法讲座,带着一口浓浓的绍兴口音。这些学习班实际上成了大量优秀书法家的摇篮,周志高、张晓明、俞尔科、潘华鸣、林仲兴等后来事业有成的年轻人,都在这里汲取过营养。“文革”期间,我家成为各路青年才俊的艺术沙龙,每次受冲击后,看到家里济济一堂的学生,父亲的眼里就充满了激情。他不仅关心学生们的书法实践,也关心他们的家庭和子女教育状况,学生们也把这里当成自己的家,父亲生病时常常陪在左右,许多学生甚至比我们兄弟姐妹对家里状况还熟悉,有些东西放在哪里,一问他们就知道。

父亲认为书法是我国传统的具有独特东方色彩的艺术,朴素、简练、宁静而又生动,每个中国人都应该写好中国字。他不问出身、不问工作岗位,学生中有工人、教师、菜场营业员,有学中医西医的,也有来自里弄的待业青年,只要人品好,热爱书法,他都愿意手把手地教,不仅不收任何费用,还为学生免费提供纸笔。有一天晚上父亲受批斗回来,雨下得很大很久,几个在家里学书法的学生没带伞回不去,家里也没多余的伞,父亲便叫我赶快冒雨去街上买了几把伞,让学生们撑回去。父亲逝世后,逢年过节,学生们还是和往年一样聚到家里来。如今父亲的学生已遍及国内各地及欧、美、亚三大洲多个国家地区。

对于子女的教育和发展,父亲态度开明,只要求我们做正直善良的人,为社会做贡献,在职业上并不强求。但他还是希望我们兄妹四人中有一人能传承他的书法事业,要挑选最有天赋、最热爱书法的一个跟他学书法。父亲便让四个儿女各写一幅习作。我当时觉得学书法枯燥无趣,生怕被抓去苦行,就故意把字写得歪歪扭扭、乱七八糟,结果自然是被淘汰出局。这个当时我曾窃以为喜的举动,现在想来却成了终生憾事。哥哥胡考被挑中后,全力投入学习。那时还是小学生的他,放学回家后还要练习五六个小时的书法,就是得了肺炎,吃药的同时还要继续练。为了增强哥哥运腕的功力,父亲在哥哥用的毛笔里灌上铅。在如此严格的训练下,哥哥早早就成为了书法家。

父亲不仅自己恪守学生之道,也要求我们做到。当年沈尹默老看到哥哥书法功底不错,提出要好好培养。他认为书画同源,哥哥还可以学习国画,就专门写介绍信让哥哥拜书画大师谢稚柳为师,哥哥由此成了谢老的学生。“文革”后,谢老得到平反,当年抄家拿走的一些东西要发回来,父亲知道谢老家没有劳动力,而当时哥哥又正在外地,就叫我去帮忙。我当时忙于负责区里一家单位的工作,心想派个人去取不就行了吗。父亲说,谢老是你哥哥的老师,你要帮哥哥尽到做学生的责任。我于是借了黄鱼车,一个人骑到上海博物馆,将发回的红木家具等物件,送到乌鲁木齐南路谢老的家中……

说到父亲的学生,不能不提到陈逸飞。这次将挂在书法大展上的一幅画父亲的油画,其实就是这位大画家作为学生要对父亲表达的心意。上世纪六十年代初,父亲曾在上海美专教过陈逸飞书法,从此建立起师生之谊。逸飞先生对父亲的艺术修养和人品特别尊重,只要在上海,他每年大年初一一定来给父亲拜年,父亲也会与他讨论艺术观点。逸飞一直在酝酿给父亲画幅油画肖像,但最终还没有完成时就突发疾病。临终时,他还特别交代了让弟弟陈逸鸣把没有完成的肖像画画好。逸鸣花了很大精力,才精心完成了他的遗愿。

1986年4月,父亲获得上海市文联颁发的首届文学艺术奖,他激动地对学生说,这不是对我个人,而是对海派书法艺术的肯定,我们还要更努力。1995年10月,父亲又荣获上海第三届文学艺术奖。1997年4月,父亲获国务院突出贡献表彰……父亲一生唯一专注的就是书法艺术,他的大愿就是“愿华夏文化千古绝艺能得广传万代,问遂之心足矣”。父亲一生也因书法艺术而饱经磨难,但他始终对社会发展充满了感激之情,特别是晚年欣逢改革开放,心情舒畅,老而弥笃,在书法艺术上取得了他所追求的“坚持继承与发扬时代精神和个人相结合”的重大收获。

(刊于2017年11月02日解放日报朝花周刊品艺版)

点击下面链接,可读“朝花时文”上月热读文章:

王春鸣:好看的皮囊背后

奚美娟:一位让我在想象中怀念不已的前辈艺术家

于文岗:这是个嘚瑟的年代吗?

唐吉慧:醇香过心,人生艳丽

詹克明:关于绿萝的无言大义

陈鲁民:鲁迅还很“值钱”

何永康:在秋雨里想起余光中

王坚忍:啊,想起那些年的橡皮鱼

这是“朝花时文”第1373期。请直接点右下角“写评论”发表对这篇文章的高见。投稿邮箱wbb037@jfdaily.com。 投稿类型:散文随笔,尤喜有思想有观点有干货不无病呻吟;当下热点文化现象、热门影视剧评论、热门舞台演出评论、热门长篇小说评论,尤喜针对热点、切中时弊、抓住创作倾向趋势者;请特别注意:不接受诗歌投稿。也许你可以在这里见到有你自己出现的一期,特优者也有可能被选入全新上线的上海观察“朝花时文”栏目或解放日报“朝花”版。来稿请务必注明地址邮编身份证号。

“朝花时文”上可查询曾为解放日报“朝花”写作的从80岁到八零后的200多位作家、评论家、艺术家和媒体名作者的力作,猜猜他们是谁,把你想要的姓名回复在首页对话框,如果我们已建这位作者目录,你就可静待发送过来该作者为本副刊或微信撰写的文章。你也可回到上页,看屏幕下方的三个子目录,阅读近期力作。

苹果用户请长按并识别二维码,向编辑打赏