人生拼图版读后感摘抄

《人生拼图版》是一本由[法] 乔治·佩雷克著作,安徽文艺出版社出版的平装图书,本书定价:20.60元,页数:490,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《人生拼图版》精选点评:

●略毛啊!没想到法语翻译也轮得到我吐槽,还整段整段随意删削,动动脑子用点心好吗?唉,现代中译不过百年历史,拓荒阶段难免筚路蓝缕,不想受气还是读原文吧。| 骆胖这辈子能(我觉得他能)写出(这就得看缘分了)这样一本书也就值了。| 巴特尔布思的计划是关于人生最绝望的隐喻,读到“再现的是一张雪白的好像没有用过的瓦特曼图画纸”,悲不能抑。我不认为现代性与冷漠有什么必然联系,所谓邻里和睦不过是过分美化的乡愁。

●人得有事儿干

●“我同时追求永恒和瞬间。”故事和模式,构成一个循环中套着循环的完美结构,这种过于详述的物,意义与无意义不停转换,物与人生,很神奇的书

●杰作。

●巨型密码书

●只读了十分之一。

●比卡尔维诺强大

●牛逼!

●PDF,对比新版看:-D

●空间小说。比所有空间理论都好看。这个名字实在太不中文太不高级了,改个什么比较好。

《人生拼图版》读后感(一):失之交臂,嚎啕大哭

因为是安徽本地出版社的缘故,这书当年很常见。2000年前后新华书店二楼的半价书里,这套“法国廿世纪文学丛书”有几十种,后来的特价书店中也见过,2、3块钱一本。我没买,不知道是好书,后来懂行的朋友——豆瓣认识的——告诉我这书既好又难得,我这才痛心疾首、噬脐莫及!同样让我后悔的,这套书里还有格利耶的《幽灵城市.金姑娘》……

《人生拼图版》读后感(二):一本上帝手册

拿到这本书,心生敬畏,猜到又一本解剖人性的书。然而这是一本非常奇特的书,全新的阅读体验,它并不具备小说精彩性,说它毫无章法,却又超现实,具有极高还原度。对我而言,相当有启发性,甚至可以说这种观念的颠覆将在此后不断发酵蔓延。作者用一个超长镜头,跨越时空,把曾经或者现在居住在这栋楼里人物悉数罗列,好像一个上帝的视角,不加任何批判。记录的模式也极其丰富,人物关系网,成长的阅历,跌宕的命运,家居的布设,详尽到甚至有对他们收藏品,小说,菜谱的介绍,简直包罗万象,各种学科大杂糅,其中不乏说明书,书评,人物志,家谱,短篇小说,艺术品鉴赏,图解注解,诗歌摘抄,填字游戏……

看了五分之四的进程已是400多页,还在期待出现高潮,直到翻到最后的附录,才得以肯定,这确实是对这栋楼生态圈万物的拼图。构思如此缜密的一本书,大格局小细节,是上帝遗落人间的记事本。

《人生拼图版》读后感(三):拼图板人生

法国小说家乔治·佩雷克 写的小说人生拼图板,最为有意思的就是男主角巴特尔布思的可爱的理想,就是到实地画出500幅拼图,然后到实地销毁。但是他不会画画,就花去5到10年的时间学习绘画。最后,空缺的形状正好是X,而死者手里拿的一块拼版形状却是W。小说说到了永恒的瞬间。但是我还是没有感受到这种瞬间发生的永恒,楼道里的故事瞬间发生,但是却永恒吗?只有风景是挺永恒的?

喜欢里面离奇的故事,首先是那个瓦莱纳的画第51章是目录,里面记载着各个离奇故事的简要内容。其中破相的自行车手和他师傅的妹妹的故事,国际窃贼是一名高级法官;被一名美国富婆雇佣的当厨师的演员;年轻的杂技队员再也不肯离开千秋架;离奇的金鱼杀人案;温克勒的爱情悲剧;故事里面无时无刻不体现着人性的矛盾性,人生无常,衰老的状态,理想的理想状态,一切都像流水一样的从容的发生,但是让人感觉到那么的离奇。

每个人经历的人生不同,都会有不同的领悟。感觉一切都是在岁月的无情之中消逝。

《人生拼图版》读后感(四):平面衔接和无限嵌套

这篇评论还没有写完

暂时只有一些笔记。

1,第五十一章末尾,瓦莱里的目录,(compendium,意为“目录”。)。

一共179行,分为三个部分。每60行划为一部分,每行有60个字符(每个字母,标点符号,空格都记作一个字符)。总共60*60*3-1个字符。在文本中看去,是三个方阵,唯独最后少了一行。本书章节100-1也有类似效果。

这个设置由Perec告诉了德文译者。其中暗含着另一处设置:第一方阵第一行最后一个字母为A,第二行倒数第二个字母同样是A,依次类推到60行,第一个字母为A。在第二方阵中这个字母是M,第三方阵中是E。这样构成了一个单词AME,意思是”灵魂”。

德文翻译遵循了这个限制,除了方阵以外,三个跨行重现的字母分别是I C H,意为 “我”。

英文版Bellos的翻译,重现的字母分别是E G O,ego意为“自我”。

最后一行179的E在第二位,而这也是无限嵌套的一个标记。老画家要把整座房子画到自己的画里。可是他的画本身也是画的一部分。这种缺一位,可以看做是一个衔接点。不存在180行,将有可能和第一行重复。

2,五十一章开头略去的部分

这部分是开头绪言的重复。Perec在笔记中原文“pour un effet très cinéma(sic)”,“一个很电影的效果”。实际上,这部分解释拼图版的部分,在第二部分和第一部分有细微的差别,图例中的拼图版在五十一章的时候,每列减少了一块。第一次是4,3,2,第二次是3,2,1。

《人生拼图版》读后感(五):凝视的欲望

希区柯克的《后窗》设置了一个奇妙的观察点,从侦探杰夫的窗口出发,移动的摄像机以一系列情节性镜头连续捕捉着对面公寓楼里各家住户的境况:芭蕾舞者迈着优雅的步子做家务、她楼下的雕刻家在忘情工作、右侧的作曲家常弹于座钢琴前,沙龙灯火通宵达旦、一楼的剩女总是孤身一人……在观察的过程中,侦探杰夫的眼睛与摄像机这台一工具合二为一,纵情偷窥,取消了任何道德评判。

在论及希区柯克电影时,齐泽克曾言:“剪辑的胜利、特写、静态镜头、凝视以及相应的对身体姿态的抑制,导致了大量电影元素的消失,电影再也不能恢复到最初的丰富。”在他看来,早期的电影都是“清新之作”,而从希区柯克的悬疑片开始,为了产生悬疑感与焦虑感,必须使用一种恶意性的镜头,当“客体在特写镜头被发现的同一时刻浮现,它凝聚着特写镜头典型的恶意,这就是凝视。”可以说,是电影的效果需要引发了凝视,而凝视本身“进入了欲望的规则”。

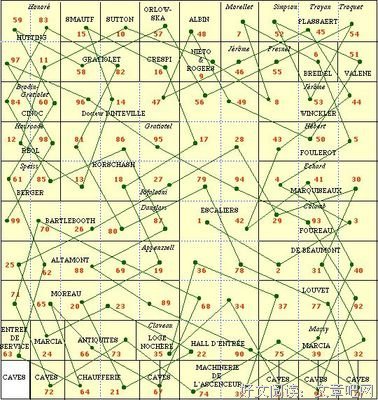

巧合的是,一部文学作品引发了和《后窗》类似、甚至是为浓烈的凝视效果,它同样聚焦于一座现代公寓楼的居民众生,同样地遵从着观看欲望的规则,高悬在正文之上的引文坦然暴露出作者的意图:“睁大你的双眼,看,看吧!”——这就是乔治•佩雷克堪称现代“人间喜剧”的《人生拼图板》。将多部小说置于同一主题下,以形成一种具有普世性视角的家族小说的创作并不新鲜,从野心勃勃的巴尔扎克到左拉,从高尔斯华绥到亨希利•曼,无数文字的帝国崛起于历史的废墟间,如蛛网般聚合在一起的家族与社会成为历历劫灰的幻景重现。

然而,《人生拼图板》另辟新径,只将目光凝聚在一栋公寓楼的三十四个单元中,这些人的生活各不相关,封闭在各自的生存领域内,每家住户所触发的人脉社会网络也互不相交,楼道作为“公共生活”唯一发生的场地,住户们往往仍“互相视而不见。”与其说这反映出现代社会里人们原子化的孤绝冷漠,不如说它恰好隐喻着“拼图板”游戏的必然规则:纵使拼成一整幅作品,无数裂痕依然爬满画作,这些裂痕是一块块拼图板整合在一起的线索,也是使整幅拼图不能像普通画作那样光洁无痕的命运所在。在开篇煞有介事的《教学笔记》中,佩雷克指出:“不可能通过对组成整体的各部分的分割的认识,来推演得到对整体及其结构和规律的认识。”因此,用恒量传统家族式写作的标准来考评《人生拼图板》已是不合时宜了,公寓中形形色色的人生也许并不指向一个现代社会中人类生活的总体境况,那么,佩雷克意图何在?

《人生拼图板》的叙事极为复杂,在挖掘佩雷克埋下的意图之种前,不妨先将叙事的阿里阿德涅线团解开。罗兰巴特对巴尔扎克的《萨拉辛》解读时,采用结构主义的手法将文本拆分成五种类型的叙事符码,文本的每一部分都可以与符码一一对应,丝毫不差。面对庞杂的《人生拼图板》,大概也可以归纳出四种类型的叙事模式,这些模式相互交织,一砖一瓦,一血一肉地构筑出公寓大楼内的人生百态。

其一,可称之为“物叙事”。这类叙事极具特色,大量充斥文本,同时兼具深厚的书写传统。在任何一间屋子的任何一角落,佩雷克都以令人瞠目结舌的手法对场景进行描绘,细腻犹如工笔画。如在德博蒙夫人家,我们随着作者的眼睛看到:“客厅的右角,有一把样式时兴的座椅,上部是用一个钢圈固定的有机玻璃制成的巨大半球形,下面按着电镀金属底座。椅旁放着一个八角形的大理石块,当小桌子用。”或者,在温克勒的客厅里,放着一只雕花碗橱,雕花的图案是神秘岛的主要场面——用很长的篇幅,佩雷克又描绘了碗橱上花纹的细节。这类叙事很容易使人想起罗伯•格里耶的笔触或者是20世纪60年代兴起于美国的照相现实主义画派,对具体细节无节制的堆叠与对“物”大量的呈现都使得“真实”的概念岌岌可危。

福楼拜曾用简省的笔法描绘了一架钢琴上的一只气压计,巴特据此认定这是现实主义所一再试图捏造的“真实幻觉”,然而,在新小说中,这类“真实幻觉”没有减少反而如病毒般凶猛繁殖,于是,在格里耶的《快照集》中、在佩雷克的《人生拼图板》与《物:六十年代纪事》中,逼真的、繁多的“物”如潮水般溢出文本。发达资本主义中过剩的商品不仅使需要成为被造物,它还使得各种“物”本身成为一种符号体系(按鲍德里亚的说法),这些大量复制的“物”形成类象,从根本上颠覆了长期以来形成的真实观念,使后现代文化整体上处于一种虚拟现实和仿真的逻辑中,微观世界也应运而生——不该忘记,《人生拼图板》对物的描绘甚至精细到一个香烟纸盒上的图案——如有显微镜神助,微小的物质细节成为日常生活的绽口,佩雷克从中爬入,谋杀了真实。可以说,现代小说中(尤其是法国新小说)“物叙事”恰恰不是对传统现实主义小说中“真实幻觉”的继承,而是通过大量繁殖“真实幻觉”,将所谓“真实”概念逼上绝路,在这个符号与现实对等的乌托邦中,佩雷克已悄悄流露的其暗示所在。

其二,可称之为“画作叙事”。《人生拼图板》中充斥着各种画作:油画、广告画、人像画、风景画、招贴画,佩雷克无一例外用极为精细的笔触对画作内容进行了描述。“画作叙事”与“物叙事”看似有包含关系,实则不然,“画作叙事”成为类似“戏中戏”的存在,独立为一个意义系统,佩雷克将整部作品比一幅拼图板的制作,而文本中对每一幅画的描绘,则表现出内嵌在拼图之中无数小图的发生与循环,即“画中画”。画中画的叙事对拼图板的第一层次构成了一种陌生化的效果,也释放出大量反讽与戏拟的空间。

约翰伯格曾做此提醒:“艺术专家和历史学家经常忽略拥有(possessing)油画和观赏油画之间的相似处。”对大多数西方艺术画作的收藏者来说,画作本身首先是可以购买和收藏的物品,对画作中高贵衣物、得意神态、精美装饰品的描绘首先也是一种炫耀,因为这一切都来自劳作着的纺织工人、珠宝工人、裁缝、皮匠、脂粉商人。因而,画作中这些细腻、富丽堂皇的内容本身就是一种等级与权势的标榜。佩雷克在处理画中画时,一方面一本正经的描摹着,另一方面却不时冒出一副一群人面无表情围观鸡奸场面之类的荒诞内容,不同画作画作之间的正经与荒诞构成矛盾,这一矛盾又叩响了作品的第一层次————拼图板本身——真实合理的大门。

其三,可称为“瞬时间叙事”。第九十九章,描绘巴特尔布思的办公室。章节下面横空出现一个小标题:“我同时追求永恒的瞬间。”在文本之末,佩雷克终于吐露了部分创作的意图:在永恒流动的时间之河中,拦截住片刻的瞬间。《人生拼图板》中,共时与历时的双重叙事交叠展开,两个乃至多个层面的场景伸缩闪进,在截断的时间涌流上把整栋大楼中居民及以其为圆点展开的社会经历并置在了一起,形成一种独特的文化地理景象:在大楼的这瞬间,一位女经营所助理正在检查房间状况,那一瞬间,两位送报人相遇了;这一刻,三楼来了一位赴宴的工业家弗格,可惜来早了,那一刻,五位送货员走进后门,为阿尔塔蒙家送宴会用的食品。

在“瞬时间叙事”中,前者行动之间的连贯性被后者所打断,行动的目的也因现在时无限延续而模糊起来。这一行动中的一切变化都发生在“现在”,就像萨特评价福克纳笔下的“现在”是由一个个瞬间构成,没有未来性的纯粹存在,流动的时间因此被截住,弥漫出许多永恒的想象、情境与隐喻。诗人帕斯曾在访谈中描绘:“用时间的媒质——相继说出的词语,诗人构造空间,反过来,空间处于运动之中,仿佛像时间一样漂流。”无数个瞬间的场景漂流不定,再次对历时的故事线索造成疑问——仿佛那不是真的。

其四,称之为“历时性叙事”,这是最为普遍的一种叙事方式,开头高潮结尾必备,使得每家住户的人生经历都具有了可理解性与可读性。佩雷克的创新在于,他并未平铺直叙地讲述每个人的生活经历,而是通过一个偶然的原因——比如一本侦探小说,一间房间的前住户的经历——而引申出当下住户的境况。

大体看来,这四种叙事模式支撑起了整栋公寓楼,整副拼图板,现在回到原初的问题:佩雷克创作意图何在?对叙事手段的梳理已然暴露出不少作者意图,然而回到初始的那篇《教学笔记》,更多的蛛丝马迹显露出来。拼图者“拿取和重取,检查和抚摩的每一块拼图板块,他实验的每一种组合,每一次摸索,每一次灵感,每一个希望,每一次失望,这一切都是由制作者决定、设计和研究出来的。”也就是说,人生拼图板早有既定命运在先,拼图者能做的只是在规定好的命运中摸索。可是,一旦拼图者“凝视”发生,一种权力转换与让渡的过程就启动了。由此,我们可以猜想,佩雷克装配并凝视着公寓中、拼图板上的众生,是想要扭转某种冥冥中既定的人类命运。令人遗憾的是,佩雷克发现,凝视在文本内部造成了矛盾,造成了虚无,也许在命运之战中,权力扭转本身就是一场徒劳。

凝视,作为一种带着权力运作或欲望纠结的观望方法,使得佩雷克面对既定人类命运那只看不见的大手时,充满了希望。无论是面对潮水般的“物品”、花样繁多的“画中画”瞬间或流动时间里人们的举动变化,凝视都如同摄像机一般全知全能,佩雷克甚至明确用“镜头推进”这一类词汇来描写场景,透视以观看者(拼图者)的目光为中心,统摄万物,如灯塔中射出的灯光烛照四方,全知全能的视角带来一种上帝般的满足感,存在仿佛瞬间摆脱了那个古希腊命运般高悬头顶的拼图“制作者”的控制。

可是在文本内部,各种凝视、注视却出现了麻烦。在历时性叙事中,有一个和马塞尔•毛斯(佩雷克真够恶搞啊!)见过面的人类学家一心想去苏门答腊岛的库布仁村那里做田野调查,这位人类学家跟踪他们,向他们献礼,村民们都不接受,反而一再避开这位闯入窥探他们生活的外来人。人类学家跟踪了五年,村民们也被迫迁徙了五年,人类学家终于失望了:“哎,可惜他们不要我,他们不想把他们的习俗和信仰告诉我,他们不需要我放在他们身边的礼物,不需要我力所能及的帮助。”这位可怜的人类学家最后不知所终。他没有意识到,他对土著的调查正是一种殖民意味极强的凝视,这种凝视在确立自己为看的主体的同时,就将对象降格为被观察、分析、赏玩的客体。他目光中胁迫的压力正是驱使土著们逃离的原因。

在另一个历时性叙事中,佩雷克讲述了一个极其精彩的侦探故事,一位法国女佣人淹死了雇主的孩子,伤心的母亲自杀,雇主倾家荡产追寻那个法国女佣复仇,手段无所不用其极,令人叹为观止。在找到女佣后,他派出大量侦探监视女佣,在女佣的周围形成了一双双密集之眼,女佣后来说:“我感到每时每刻每处都有人在窥视我,我开始怀疑所有的人。”而在实现了对凶手残忍的凝视之后,雇主本人也进入了疯癫状态:“有时我处于无比沮丧的状态,常常整整几周昼夜都睡不上几分钟……”这一次,凝视产生了双向的伤害,只有对凝视形成的他者不断的“缓刑”才足以造成巨大的伤害,同时,这一缓刑又迟迟延宕着复仇的决心。雇主的凝视将他者牢牢地固定在自身之上,犹如为自己打造了一所囚牢。

在更多的故事中,我们看到父母对子女私人生活的介入与凝视造成的不和,看到居民楼中人们对神秘美艳的女郎不怀好意的凝视,这些下场悲剧的凝视与拼图板上佩雷克想要抗衡“制图者”的努力构成了滑稽的反讽与矛盾。在无所不能的观察中,佩雷克终于承认,文本中那些凝视更多的造就的是“荒诞”与“虚假的真实”——那些对叙事类型的归纳已经一再说明这一点,因而,他与“制图者”争夺权柄的努力也终告失败。文本中那个象征作者本人的拼图者巴特尔布思穷尽一生心血,临死时还差最后一块拼图就拼完整了——如果他能拼完图,就意味着佩雷克依靠全知全能的凝视战胜了人类既定命运——可是,佩雷克写到:“空缺的形状正好是X,而死者手里拿的一块拼版形状却是W”:拼图永远不可能完成,凝视永远不能够改变必然性的存在。

这是佩雷克给出的最后答案。

:鸿篇巨制的《人生拼图板》虽然类属现代性小说,但在很多地方多有向古典前辈致敬之意。巴尔扎克的人间喜剧中,人们为各种情欲与癖好所催动,如《贝姨》中的色欲、《幻灭》中的名利欲、《交际花盛衰记》中的金钱欲,在《人生拼图板》中,佩雷克也创造出怀揣各色欲望的男女,档案、精致钟表、地图等物品,都有其狂热的收藏者;而记得福楼拜在创作《布瓦尔与佩居谢》时,为了研究各种现代职业的细节查阅了几百种书,佩雷克做的工作大概也绝不逊色,医学、舞蹈、机械、化工……各色专业的内行话他都讲得头头是道——这是所有心怀描绘人生宏图的人的必修课,哪怕这理想终成烟云。