嵇康之死读后感摘抄

《嵇康之死》是一本由陈滞冬著作,新星出版社出版的平装图书,本书定价:28,页数:172,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《嵇康之死》读后感(一):嵇康虽去,广陵不散

历史类书读的不多,学力所限,无法在浩瀚的书海选择要读的史书,干脆就少读了。而两晋南北朝这一段更显杂乱的历史,也就无心关注了。但关于《与山巨源绝交书》、《思旧赋》是读过的,竹林七贤也是知道的。古琴曲《广陵散》也曾听过,但从没明白这铮铮琮琮的旋律想要说些什么,更多的是听高山流水了。 也没对读库的小册子上心,只因书小,便于放到包里,有空时翻翻。未曾想,只这一翻,就被击中了,一口气读完。忽然明白嵇康“顾视日影,索琴而弹之”的那种深深的悲哀。又找来管平湖先生《广陵散》,静听,听蔡邕的聂政执剑而舞。岁月静好的下面永远不是我们看到的那个样子。印象中的两晋,只有天天喝酒的竹林七贤和悠然见南山的陶渊明,哪里知道会有那么悲哀惨烈藏在文字之下,而这惨烈也曾浸染我老家田地里的某一块青砖。 老家的村名叫古城,儿时常在田间地头遇到青砖,前不久终于在故纸堆里知道早在南朝宋,老家是西苞信侨置县城。所谓侨置就是原来的城池被侵占,居民流亡后,朝廷指定一个地方作为临时县城。从衣冠南渡的西晋末年,到唐朝贞观初年废县,那几百年间,那个如今叫古城的地方,一半以上时间都是拉锯混战的前线。 恍惚间,那些青砖走到一起,走成了一座城,不倒的城。

《嵇康之死》读后感(二):发短评说太长,只能发这儿

不是书评,就是读后杂感。豆瓣不知怎么又把短评字数限制在350,二百五。

----------以上牢骚豆瓣,以下碎嘴书----------

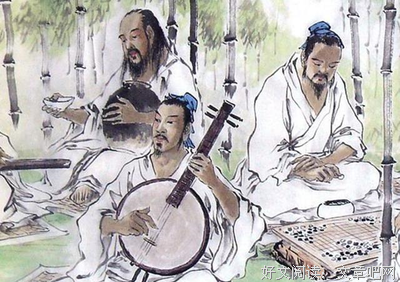

每个中国文人的心中,大约都住着竹林七贤,尤其嵇康。大学时读《思旧赋》,尤爱其序,读到嵇康“临当就命,顾视日影,索琴而弹之”,心中摇摇,恨不为三千太学生之一,亲睹这一文化史的永恒画面。

大生兄善古琴,似乎在唐山书言书店做活动时,谈过一段《广陵散》。羡慕,也想学,终究只是“想”。

所有文化传奇,都是被后人建构起来的,竹林七贤的传奇便是如此。认识到这一点,不免沮丧。

陈滞冬这本薄薄的《嵇康之死》,专门有一节讲竹林七贤神话诞生史,就是在解构这所谓的传奇吧。

他解构了传说中的嵇康,给出了另一个嵇康的形象(专制皇权的不合作者,专制政治下的自由思考、人格独立者),比诗酒逍遥的传统竹林形象,更为深沉而动人。然我感觉,陈先生其实也是在建构,建构有关嵇康的另一种神话。起码,他写出的嵇康,跟我感觉中的嵇康,还不一样。

另外对此书不无微词者,就是时不时冒出来的长句,是陈先生有意为之吗?读着有滞涩之感。有评论指出此书史实有误,我对魏晋史不熟,没发现,没想到。

《嵇康之死》读后感(三):瑕不掩瑜其实还好

陆陆续续在地铁上看完这本去年的书。经常看得忘记了时间,快到站的时候一个回神,赶紧从书里收回注意力狂奔下车。作为口袋书,这本书的实际内容比我想象的更详实,不单是写了嵇康的死,还包括了嵇康在当时及后世的文人心中逐渐变化的形象和内涵。

一个典型的树立与其本人的特质是分不开的,他会作诗,会弹琴,懂得生活,又不会被生活击垮,真实而自在,创造了不与权势合作的另一种生活方式,并且这种方式很美好。同时,司马家甫一登天,受不了这样一朵白莲花的存在,必然也要将他树立成一个典型,吓瘫一众想拒绝为天子效命的文人。天时地利人和,他不死也得死了,死后却因他的死声名大噪。。。历史就是这么魔幻又现实。

关于后世文人将嵇康等7个人奉为圭臬也实在是一代人有一代人的想法,作者认为正是7个人代表的元素:诗歌、酒、音乐、竹林等充满着内心平静,宠辱不惊的仙道之气与西晋实际充满了战乱的悲惨世界有着南辕北辙的差异,这美好的符号满足了普通文人对文化和拥有文化后生活的那种向往,越是与现实背离,其实越贴近真实情感。一个虚假但是很美的意象就是后世人们对残酷世界加载的厚重滤镜。是啊,谁不想活的更轻松呢。

作为没什么知识库存的读者,看到这本书感触还是挺多的,唯一的遗憾是,作者在写书的过程中各种推测,待考之处太多了。尤其是就是中间袁宏写《竹林七贤传》的内容,基本靠猜。也许传说都要带些猜测和想象,才能让内容更具有传播性。

《嵇康之死》读后感(四):不知道该归类为书评,还是单纯的笔记

之前在读库公众号偶然看了些许内容,对于嵇康居然是个锻铁匠人有了兴趣。

于是618索性买了个拼盘,以慰藉自己日渐空无的大脑。六本书一到,这本最薄,就翻开了。

全书结构:

1、阮籍与嵇康;实际是在叙述嵇康其人。

2、嵇康之死;实际是在追因,他为何而死?从诱因吕安的信,到表因钟会的记恨,到本质统治者司马昭及整个皇权对于独立于政治之外的精神的扼杀。

3、广陵散;此曲由来,成型,缘何有此影响?缘何嵇康“顾日影而抚琴”,言此曲绝矣。虽然作者言明是否是此曲待考,但从他对此曲故事的挖掘和叙述来看,他是相信嵇康死前抚的正是此曲,也言明了,此曲某种意义上的作为文人精神自由的象征。此后几百年,因政治和社会环境的变化,专制权力的统治下,独立理性自由的思考不复存在。

4、竹林七贤;依旧是追其因,顺便阐明了自己的态度。也发出了疑问。在谢安袁宏等出于对嵇康推崇,试图政治正确化嵇康,使之可以被讨论被传播被铭记,与圆滑世故的山涛、毫无建树的阮咸、视财如命的王戎之流并称“竹林七贤”,是对他本人声誉的增加还是减损?对于人去了解一个真正的嵇康是好还是不好?

犹记书中言,历史的吊诡之处,司马昭之流的专制者,希望借由泯灭嵇康的肉身来消除其影响力,却反而使之在死后更富盛名,影响更广。

纵观古今中外历史,这样殒命后反而声名显赫者比比皆是,是否也是给活着的不得志者以启示。坚持本心本性,遵守自己的义与道,忘却现世的名与利。留待后日评说?不过这是否是另一种俗世的执念?活自己,哪管他人评说,后人言语。

向秀似乎才是大多数文人的缩影。

《嵇康之死》读后感(五):跨年所读,甚是沮丧

跨年而读的书,读得人沮丧,书带着作者鲜明的观点,有些史实可能有问题,但不影响是本好书。

历史上,庄子也好,陶渊明也罢,其实多少都带着避世思想,陶渊明更是在进出之间徘徊。唯有嵇康,是不妥协的,独立而清醒,不拥抱权贵,也不鄙视世俗,保持着思想的自由和人格的尊严,以打铁为生,是真正可以称为士的人。

内不愧心,外不负俗,交不为利,仕不谋禄,鉴乎古今,涤情荡欲,何忧于人间之委屈?这样一个越名教而任自然的嵇康,选择这样的生活方式,最后死于言论,而且是来自给朋友的绝交信,这种陷害和撺掇,真是呜呼哀哉啊!

书中开始的两章论述了嵇康之死的前因后果,大笔墨叙述当时环境及嵇康的生存状况,作者在逻辑上鲜明的亮出自己观点

完全没有政治兴趣而又有世俗影响力的文化人必然为专制者所忌恨,因为政治上的不合作与游离于政治生活之外,其实才是抗议于瓦解专制主义的有力方式。这句真是让人感慨万千,回想这几年的各种事件,以及很多的老师远离政治而隐居,开始以某种手工业为生,真是魏晋士人之风又要再现人间啊!

没钱,有文化,底气还足的人,嵇康之外,举世无双。为何说嵇康死,广陵散绝也?《广陵散》这章节则以小见大,从现象挖到本质, 既说《广陵散》的命运,也梳理了皇权在不同时期的渗透程度。

而竹林七贤确实后人的想象成分居多,很难经得起考据,也在很大程度上消解了嵇康的精神内核。正如作者所言 “竹林七贤”是一场成功的创意宣传计划 。

作者毕竟不是史学家,本书不是史学学术,更多的是杂文。胡适说历史是任人打扮的小姑娘。可历史也是客观存在的,耐不住深究,但足以引以为鉴。

《嵇康之死》读后感(六):有零星启发但远未达到预期

一、叨叨叨

买这本书源于编辑杨芳洲在读库公众号的推文,她写的对通俗历史读物的需求和批评深得我心。加之刚刚读完读库出的《战国歧途》,这本书充分体现了我希望看到的历史读物风格,具有清晰的脉络和全局的视野,讲述重点是历史发展所代表的社会变化,写出了可感受、可思考、可对照的、没有陌生感的历史,所以我对《嵇康之死》也有同样期待。读完之后,这种期待基本落空了。

二、读后感想

读完这本书,整体的感受是内容组织不紧密,但偶有闪光点让人眼前一亮。我私下揣度,认为这本书好像是作者汇总呈现了自己感兴趣的几个问题的研究成果,资料丰富,有鲜明的观点,四个章节的内容也前后贯通,但材料的组织却比较松散,写着写着就会夹带一点关联不强的其他内容,需要不断提醒自己总结、记忆作者到底要说明的是哪个主要问题。

这本书很多观点很有意思,也与我的模糊认知相符合,但是因为支撑证据并不充分,我对作者本身的历史学术水平也不了解所以不敢轻信。不过其中有一个观点确实打动了我,就是作者对于以嵇康为代表的自由知识分子生活方式的论述。他讲到,这些人既追求精神独立又要解决生存需要,于是都选择了各自的谋生手段,在闲暇时则聚友、清谈、壮游,他们的这种生活诉求和方式深深地安慰了我。最近一年多以来,我一直面临一个困扰:一方面从自身感受出发,希望过自在的愉快轻松生活,跟着兴趣读无用的书;另一方面从事业发展角度出发,希望找到真正热爱的事业,全情投入,但又担忧事务性工作挤压“无用但美好”的时光。我一直没有想到解决这个困扰的好方法,后来开始怀疑这是不是因为我的愿望跨越了自身的条件限制,是不是在经济条件完全没有具备的情况下奢望一种悠闲而不切实际的生活。读到了这本书中关于嵇康打铁和斯宾诺莎磨镜的论述,看到相隔如此久远的时间也有人有同样的诉求,让我感到很安慰,也让我确定了自己的想法是可以实现的。投入多少精力用于工作,剩余多少心力用于做点想做的无用事情,这完全取决于我自己的选择,再也不用担心和反思自己是否根本不应该思考这个问题,这种轻松感是本书带来的最大启发。

《嵇康之死》读后感(七):嵇康,《广陵散》,“竹林七贤”,立场

一句“司马昭之心,路人皆知”,奠定了司马昭广泛形象。不同立场而已。 公元262年,司马昭、钟会以“莫须有”罪名,推定嵇康死刑,行刑于洛阳东市。流传其行刑前,“顾影而弹琴”,一曲《广陵散》。曲罢说“《广陵散》从此绝矣”。而且他死后,真就没有人能弹此曲了。据传,《广陵散》有明确叙事背景,原名《聂政刺韩王曲》,即《史记·刺客列传》中的聂政,或许因此,后被民间各种传闻神化,指其充满“杀伐之声”。在金庸笔下,《笑傲江湖曲》便来自于《广陵散》。 嵇康好老、庄,清谈。清谈,大约是魏晋时期的“辩论赛”了吧。嵇康作《声无哀乐论》。是音乐的旋律让人哀喜,还是人心中先有哀喜,才使得音乐表现出哀喜。他以为“声无哀乐”。记不大准,大概是电影《秦颂》中吧,姜文扮演的嬴政让葛优扮演的高渐离作国歌《秦颂》,大臣们担忧反对,秦始皇便说了大致的言论。看来编剧也是穿越式借鉴。 嵇康死后一百多年,《竹林名士传》成书,成为“竹林七贤”神话奠基性文献。“竹林七贤”神话一经形成,立即在社会上广泛传播。我脑子中魏晋风度的形象,首当其冲的便是“放浪形骸”。“也许正是这个文化创意中包含的诸如诗歌、饮酒、音乐、文人、悠游、竹林等意象,与人们所熟知的战乱残酷的西晋时代的真实历史记忆有着极大的反差,也许这些意象满足了普通人内心深藏着的某种文化期待,也许这些意象好似被从现实生活中抽取出来、丧失了具体的社会背景而更显独特色彩,也许这些意象因其非现实性反而显得更为接近真实的情感,总之,‘竹林七贤’一经提出,人们立即随之津津乐道,一个虚假然而优美的神话尽管是对残酷现实的嘲讽式的虚拟,却仍然让白年前真实的黑暗历史从此变得很少为人们所关注,嵇、阮时代他们所亲历的痛苦也因此被一个虚幻的光环所遮蔽。” 同样,立场而已。帝王书《资治通鉴·魏纪》记载,“谯郡嵇康,文辞壮丽,好言老、庄而尚奇任侠,与陈留阮籍、籍兄子咸、河内山涛、河南向秀、琅邪王戎、沛人刘伶特相友善,号竹林七贤。皆崇尚虚无,轻蔑礼法,纵酒昏酣,遗落世事。……会因谮‘康尝欲助毌丘俭,且安、康有盛名于世,而言论放荡,害时乱教,宜因此除之。’昭遂杀安及康。”从政权统治来看,“轻蔑理法”、“言论放荡”、“害时乱教”确也是重罪。

《嵇康之死》读后感(八):读《嵇康之死》,我的一丢丢感想

竟然陪我从2019年跨到了2020年,也算是很有仪式感了吧(拼命为自己的拖拉找借口)

室友觊觎我这本书好久了,终于可以在她回家之前交给她啦,她特别喜欢嵇康,从我告诉她我买了这本书时她的反应就可以看出来,当时我纳闷,现在看完《嵇康之死》,我有点明白了,试问,这样一个“七尺八寸”“龙章凤姿”“在人群中一望而知其为非常之人”的男子,谁会不喜欢呢?

彩虹屁吹完了,我也有几点思考的。

1.嵇康这个人,离世之后,关于他的故事愈发离奇精彩,人们始终保持着对他的好奇,却又在当时专制主义下不敢明摆出自己的好奇,人们也将他看做是思想自由的一种象征,却只敢将这样象征自由的人变成一种符号,变成一种故事进行传唱,始终做不到身心如一如嵇康般自在过活。其实我在想,是否嵇康对于追求个人信仰的精神真正感染到了某一个人呢?许多人通过那些充满幻想色彩的故事去了解他,是否真正对自己的人生有过一点点思考呢?他们会不会从嵇康短暂的一生中体会到人在死后也可以拥有强大无比的力量呢?

2.后人借着前人的故事来了解从前的事和人,这些故事大多都是许多元素杂糅在一起的,真实性不可考究,但确实,我们都愿意看我们想看的东西,尤其是别人想让我们看到的东西。在思想逐渐固化的时代,人对于过去的反思都寄托在了这些不可过分考证的故事里,喜欢一个只好饮酒作乐的知识分子,总比崇拜一个不与当权合作的高洁之士更能让人心安理得一些。

3.嵇康始终是一条线,这根线连接着许多人,从吕安向秀到钟会到向涛再到后来的袁宏,他们都有一个共同点,多少都被嵇康与世俗格格不入的理智所吸引,有的人是与嵇康一样,本身就洁身自好,怀揣崇高的理想,而有的人却只想借用嵇康给自己立个有学识的人设。嵇康的这根线,也牵动着《广陵散》在后世的影响,后人对这首曲的若即若离也反映了他们对于嵇康矛盾的感情。

4.正如陈老师所说,“竹林七贤”是一场成功的创意宣传计划,这个话题以超高的点击量和正面的调性,将嵇康这个形象永久地立在人们的眼前,弱化了嵇康的政治态度,反而以“酒”为诱饵,引发后世文人对大隐隐于市的自在豪情的共鸣,这不就是一场成功的情感营销嘛!

5.这本书,让我对史学类的书籍有了一个新的认识,嘻嘻嘻~希望以后还可以看更多这样的书,我觉得我史学素养太差了……

上面都是虾叭叭,我会看努力更多的书提升我的素养,争取把我的想法表达的更清楚一些!

《嵇康之死》读后感(九):嵇康之死

读书是件很私人的事情,读书感受更是私人。被误解是表达者的宿命,但写作是写作者的奖励。一点感受,记录一下。

且不论作者为这本书付出了多少心血,不过分表达对读库的热爱,只谈读书的感受。

《嵇康之死》,是一本我读得很沮丧的书。

沮丧的原因之一在于自己语文、历史差劲。书中引用的古文大多读不懂,除了长段引用,作者一般不解释,是认为大家都能读懂,不需要解释。每次读到古文就觉得自己很文盲。作者讲到的历史人物,我大多不认识,对于历史朝代的更替也不熟,除了知道电视剧里的元明清、四爷、八爷,真的需要恶补历史。(书里提到了一些古代的刑法, 正巧因为学了法制史,感觉有点亲切,还是需要多读书,扩大知识面。)

沮丧的原因之二在于嵇康的死因。

嵇康的好朋友吕安被兄长诬告“不孝”(当时是大罪),被判流放。钟会趁机伪造书信证据,牵连嵇康,在审理中把嵇康的生活方式、行为模式、价值取向上升到政治正确的高度来加以评判,结果自然是嵇康必死。历史学家认同“嵇康等见诛,皆会谋也”,但历史记载总说“司马昭杀嵇康”,是的,是司马昭杀了嵇康。

嵇康令司马昭必须杀他的原因,很可能是他提出了一种知识分子不与权势合作的另类生存方式。嵇康说自己“但愿守陋巷,教养子孙,时与亲旧叙阔,陈说生平,浊酒一杯,弹琴一曲,志愿毕矣”。嵇康以锻铁为生,生活是很苦的,但他始终不愿为官。固执于自己的理想,坚守于自己的尊严,足以让专制统治者感到恐惧,并绝对不能容忍。嵇康做出了一个文人不依附权势而过有尊严生活的榜样,司马昭消灭掉这个榜样,就是杜绝嵇康对当时青年知识分子产生的人格、精神上的巨大吸引力。

读书的过程里一直想起《局外人》,想知道我们在多大程度上能够“做自己”而不受到外界的干涉。如嵇康一般生活,为什么不行呢?想起一句话,过自己认为对的生活不是自私,强迫别个过自己认为对的生活才叫自私。参差多态乃幸福本源,愿我们都能过自己想过的生活,且不干涉他人的生活。

书的后半部说起了《广陵散》和“竹林七贤”。《广陵散》与嵇康的联系紧密,因嵇康之死,这首曲也被认为“弹之不吉”。曲子并非嵇康所作,时代造就了它坎坷的命运。如今,还能听到曲子已是有幸,虽不知与古曲有多大差别。

讲“竹林七贤”的神话,其由来是为重新宣扬嵇康,却完全消解掉了嵇康的精神气质。

唉。心情惆怅到不想细说。

《嵇康之死》读后感(十):我读完《嵇康之死》了,并没有哭

我读完《嵇康之死》了,并没有哭。

我觉得那些说读完这本书哭得哇哇的人,是不是也产生了诸如“竹林七贤”神话的幻觉?

这书通篇都充满了学术考据,没有任何抒情。作者所有的情绪、感受,对嵇康的崇敬与感伤,都在最后的那首七律中。书里没有哪个地方是值得要哭的,第一篇和第二篇重点讲嵇康,作者从浩如烟海的史料中,用现代的历史观点,还原了一个真实的嵇康,一个理性浪漫、豪放任侠、对政治没有一点兴趣的古代文人。

我读完这本书,又听《广陵散》,又读了嵇康最著名的散文名篇《与山巨源绝交书》,你问我现在是什么感受呢?

我没有高明那种巨大的悲伤,我也没有特别大的感慨。之前高明不让我读,怕我沉浸在如他一般的伤感中,我也一直听他的话,并不去碰这本薄薄的小书,但我终究还是挑了一个阴天,在家读完了。

我最大的感受,是我觉得嵇康作为一个个体户文人,这是我发明的词,就是自食其力,不依附任何任何集体,不当官,也不当什么门客相公的文人,竟然出现在政权交叠异常残酷、皇权统治异常黑暗的司马昭时期,最贫瘠的土地才会开出最 美艳的花,所以嵇康真是牛逼死了,真是太牛逼了。

嵇康的人生命运,在他的名篇开篇就说了,也是我这篇读后感的标题:性有所不堪,真不可强。

说直白点,他就这样的,他改不了。

他就不爱当官,也不想做官,他得到的知识,他拥有的文采,他保持独立思考的能力,他身上一切的一切,都来自于:他就是这样的,他成为嵇康不是为了当官,而是为了他自己。

他的确太特别了,想想一千五百年以后的文人,如唐寅如徐渭,当不上官实现不了报复就困顿萎靡成啥样了,儒家文化要求文人读书要“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”,做不成文天祥也得做个苏轼,总之要出仕。而嵇康读书就为他自己,写文弹琴搞音乐,也为他自己,一个一千七百多年的人,竟然能够冲破封建皇权独立至此,嵇康的确值得令人钦佩。

我最动容的地方,来自嵇康说他“若道尽穷途则已耳”,他坚持他的“道”,他的生存方式与行为准则,到了穷途那天,也没有办法,则已耳。

他不会改,他也不会低头,他顾日影而弹琴,叹一声《广陵散》绝矣,从容赴死了。

嵇康死后的事,作者也写了很多,尤其是怀着嘲讽的笔触拆穿了“竹林七贤”的虚假神话。这个神话最大的讽刺之处在于,它是靠一群文人,人云亦云、捕风捉影拼凑出的,并不存在的文人集团,而最被推崇的嵇康,其实是一个为了保持独立人格与精神尊严,身处黑暗皇权专制下,仅仅活了四十年的人。

但我不在意了,我觉得嵇康也不会在意后人怎么攀附他,怎么消费他,怎么神话他了。他活着的时候都不太理睬这些人,死了更不管了。反正他这一生,完美地秉承和坚持了自己的处世信念,这就可以了。君不见多少明末清初的文人,因为给朝廷打了几天工,就一辈子悔恨莫及呢。其实对于文人来说,书读到一定程度,物质的优渥很容易实现,精神的自由才是最难得的。

嵇康身体力行地做到了,厉害。

感谢陈滞冬,感谢读库,让我有生之年了解到了嵇康的真实面目,在此之前,我也以为打铁是嵇康的爱好,而不是他在那个残酷社会中坚持自己的唯一谋生手段。

其实最早我在赵柏田的《南华录》中读过嵇康拜见孙登的故事,但所述是否真实,如今我也不敢妄言,真相通过时间的帷幕,长长地掩藏在史书后面,后人无法分辨。

总之那个故事是这样的。嵇康去找孙登,孙登是一个当时的制琴大师,住在山上,用长发遮盖身体,吃草种生活。嵇康问孙登:您如此有才学,为何不下山呢?

孙登让嵇康看他点燃的柴火,说:展露才学就好像发出火光,而你就是木柴。你要发出亮光,就得燃烧自己。

嵇康就走了。

我理解的孙登的话,是告诉嵇康,想在司马家篡权这个黑暗世道好好活着,就别发光,躲山上做琴得了。

但嵇康并没有听孙登的,他还是选择留下了数十万字的作品,坚持在黑暗的年代里做自己,不妥协,不低头,甚至为了好友吕安的案子奔波劳累,毫不顾忌已经被仇人钟会盯上。

我想只因嵇康已经全想明白了,他就那样的,他一辈子都那样,他改不了也不想改。他婉拒山涛,说性有所不堪,真不可强,但他真正要跟山涛说的是,老子就是这么骄傲和谁也看不上,你趁早离我远远的吧!