亲爱的图书馆读后感1000字

《亲爱的图书馆》是一本由[美]苏珊·奥尔琳著作,文汇出版社出版的精装图书,本书定价:69.00,页数:352,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

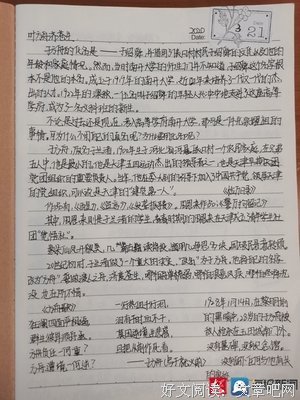

《亲爱的图书馆》读后感(一):图书馆是必要的存在

在我的记忆里,很小的时候我就会经常逛图书馆,无论是学校里的校图书馆,还是社区里的公共图书馆,都会给我留下很深的印象。对于爱书的人来说,图书馆真的是一个神圣的存在。而对于我来说,图书馆是能让我真正的静下心来沉浸在书籍中的一个真实存在的世界。

《亲爱的图书馆》这本书是美国作家苏珊的一部纪实作品。创作这本书横跨了7年,也是苏珊对于图书馆的前世今生的概括。一起真实的案件改变了洛杉矶图书馆的命运。1986年洛杉矶图书馆大火,超百万册书烧毁,谁是焚书凶手?或许对于每一个爱书之人,当时这一则新闻会成为噩耗。但是这种内心的想法是只有我们自己才能知道的,百万册图书的烧毁,是人类文明财产损失。 故事从这场大火开始,对于当时的犯罪嫌疑人并没有给出明确的答案,在30多年后的今天作者开始走访和调查,了解嫌疑人的背景和成长经历,请教当时调查的警察,并且去了解焚烧书籍的心态,他把对于图书馆的探讨,对于书籍的一种喜爱,都融入到了这本纪实的作品中。而我也感受到了真正热爱书籍,热爱知识的人,对于图书馆焚烧这一事件的看法。 当然了,这本书中除去对于30多年前洛杉矶图书馆的焚烧事件做了探讨,还有许多关于图书馆的故事。关于作者在成长道路上对于图书馆的看法,让我们看到了美国图书馆的一种形象。除去回望图书馆的过去,我们也看到了作者对于图书馆将来的展望。作者也有一种期望,希望我们能更多的走进图书馆,让所有人都能感受到图书馆的魅力。 我一直以为图书馆的存在是一种文明的象征。世界最早的图书馆是伊拉克境内的亚述巴尼拔图书馆,距今2000多年前。亚述巴尼拔是亚述末代国王,他认为从书中可以学到各种知识,并且能养成高贵的气度。而随着人类的发展,文明的进步,图书馆越来越多也越来越常见,越是高度文明的地区,他拥有的图书馆数量越多。我所在的城市上海,就拥有100多座图书馆。我也会经常寻找这些图书馆,徜徉在知识的海洋中。 我觉得只要人类在这个世界上存在,图书馆就不会毁灭,因为人类和人类的文明以及知识是需要共存的。可能现在的科技进步变成了数字化的时代,实体书的存在也会受到打击。但是如同很多事情一样,图书馆仍然会有存在的必要性,对于不会去购买书籍的读者,仍然能捧上一本书阅读,感受纸质书和文字的魅力 最后如同这本书上所说“火可以烧毁书籍,但无法烧毁知识,更无法烧毁我们的记忆和好奇,我们的生命故事。”只要人类存在,知识和生命就仍然会延续下去!

《亲爱的图书馆》读后感(二):人类将自身的成长释放于图书馆中,而图书馆则默默的承载这些期望

按照图书馆的释义,我们可以理解为这是搜集、整理、收藏图书资料以供人阅览、参考的机构。图书馆作为一种文化和精神财富的聚集地一直在人类文明中扮演着举足轻重的角色,虽然从几千年前开始出现到当代世界的过程中,认可与否,作用大小等一直在众多争议中发展着,但不可否认的是,图书馆作为文明的象征意义悠远留存。

由美国作家苏珊·奥尔琳历经七年写就的《亲爱的图书馆》是一部以图书馆为主题的纪实类型的作品。书中以1986年4月29号上午洛杉矶公共图书馆发生的一场火灾作为起点,勾连出了千百年来图书馆的前世今生。洛杉矶中央图书馆的火灾历经七个多小时后才被完全扑灭,四十万本书被烧毁,七十万本书被损坏。这是美国历史上影响力和破坏力最大的图书馆火灾事件,但令人遗憾的是至今仍没有确定火灾爆发的原因,也没有找到真凶。

在洛杉矶中央图书馆的火灾发生三十多年后的今天,苏珊·奥尔琳带领读者们重拾那段令人悲伤的事故的同时,也为读者们讲述了关于图书馆、文化、公共服务、人类文明发展的多样性故事。

历史上正式记载的第一起焚烧图书馆事件发生在公元前213年,当时中国的皇帝秦始皇采纳李斯的建议,下令焚烧《秦记》以外的列国史记,对不属于博士馆的私藏《诗》、《书》等也限期交出烧毁;有敢谈论《诗》、《书》的处死,以古非今的灭族;禁止私学,想学法令的人要以官吏为师。此即为“焚书”。这其中必然是统治思想在作祟。人类焚烧图书馆的历史几乎与建造图书馆的历史一样悠久。公元前48年恺撒大帝在攻打亚历山大港时,他在港口引起的大火蔓延开来,最终吞噬了图书馆。

直到19世纪末,公众才真正开始认同共同图书馆的价值。在此之前,图书馆一直被视为一种学术且精英的机构,只是偶尔会被派上用场,但并非不可或缺。

1949年,联合国教科文组织发表了一份公共图书馆宣言,确定了图书馆在联合国议程上的重要性。宣言指出:“图书馆是让公民使用信息权和言论自由的前提。在民主社会中,自由获取信息对于公开辩论与创造公众舆论是十分必要的。”

自中国传说仓颉造字以来,人类社会便有了记录各种事物的载体,造纸术的发明则促成了图书的出现,在此之前,竹简书、兽皮则一直是主要的记录载体。这些记录记载了从古至今人类历史的发展和演变,是人类文明必不可少的历史沉淀。久而久之,图书馆的出现和发展成为历史前进的必然。

人类与图书馆的故事,与书的情感跃然纸上。《亲爱的图书馆》并不是那种刺激、惊险的小说,也不是沉默、繁杂的论文,这本书承载的是人类与图书馆发展命运的关联和羁绊。人类将自身的成长释放于图书馆中,而图书馆则默默的承载这些期望,这种情感朴实无华。

如今全世界共有三十二万个公共图书馆,为地球上每个国家里的数亿人提供服务。中国最早的省级图书馆为1904年创办的湖北省图书馆。

《亲爱的图书馆》读后感(三):图书馆的前世与今生

文/舒念

和图书馆的缘分开始于很早的时候。在我们小时候,学校里有小小的阅览室,里面很多书都是靠每届学生捐赠的书籍,偶尔还能在角落里找到一些残缺的漫画,没头没尾,但是足够让我们脑补出整个故事的开始与结束。如果有零花钱,学校门口还有各种小人书的摊子,可以花一点零花钱买一本,或者花更少的钱借一天,甚至可以赖在摊子上蹭书看,看摊子的大爷有时候自己也忙着读书,也睁只眼闭只眼,一起偷得浮生半日闲。

不管我们是不是喜欢读书,图书馆一定曾经出现在我们的回忆中,童年时期家长最喜欢带我们去的地方之一大概就是图书馆,这里就是我们开启看世界的视角的地方。在《亲爱的图书馆》中,作者苏珊·奥尔琳就用这样一种即怀念又伤感的笔调,讲述了纽约图书馆的几十年历史。

说是历史,其实这段历史带着很多个人的感受,奥尔琳小时候经常和妈妈一起去图书馆借书,两人进门开始兵分两路,各自寻找自己的阅读乐趣,在回家的路上也会一起聊到图书馆的话题。图书馆也是亲子关系的一部分,它沟通了几代人的故事。

当然,《亲爱的图书馆》更重要的内容是讲述纽约图书馆的大火,作为一部非虚构作品,作者记述了自己在当时对案件的感受,以及整个案件的发生与审理的过程。与同期发生的切尔诺贝利核泄露事件相比,图书馆的大火似乎不值一提,但是依旧会有很多人注意到这个悲剧,并自发地走到图书馆,去为整个修复与重建贡献自己的一份力量。

作为图书馆的爱好者,大概天生就和其他爱好者不一样,这些人显示出自己沉稳、安静、协作的一面,用非常切实有序的方式传递着对书籍的关心与喜爱。这也许在当今的电子书时代有点不可思议,但是确实是有一群人愿意去专注于保护一堆纸制品,并相信其中是蕴含有值得纪念的能量,需要我们去铭记的。

整个纽约图书馆大火的事件其实延续了很长的时间,事后的调查与责任划分,对重建的意见与资源的整合,以及真正开始重建的过程。书是沉默的,但每个人都有自己的意见,在这个过程中,我们最终还是会发现自己真正需要的东西,透过书也好,图书馆也好,我们所获得的心灵的平静,这就是图书馆最重要的作用之一,这里就是所有人都可以使用的心灵的慰藉之地。

甚至,对于纽约图书馆而言,它承担了更多的责任,不仅仅服务与书籍爱好者,对于那些流浪汉,甚至半夜打赌的人,还有那些困于内心的人而言,纽约图书馆都是一个解决问题的地方,若不是这样一场大火,我们又何能完整地去审视一个图书馆对一个地区的人们的作用,它的存在不仅仅是一个地标性建筑,同时也通过陈列过去取创造未来,每一代人都会有走进图书馆的机会,他们阅读历史,也在历史中寻找自己的对未来的认知。图书馆的宝贵之处就在于此,它一方面继往开来,一方面也创造了我们的回忆。

对于《亲爱的图书馆》,爱书人士怎能没有一声感叹呢?也许我们现在已经开始自己的藏书之路,但是那些关于图书馆的记忆总不会褪色,即使是学校中小小的阅览室,在卷帙浩繁中找到一本属于自己兴趣爱好的书,那种惊喜与快乐,只有在图书馆才能找到。

《亲爱的图书馆》读后感(四):《卫报》书评:当有人去世时,我们会说“他的图书馆被烧毁了”

苏珊·奥尔琳对洛杉矶公共图书馆进行了令人着迷和鼓舞人心的描述。其中,她提到了塞内加尔人在某人去世时常用的委婉说法,"他或她的图书馆被烧毁了"。这种诗意表达,蕴含着对大量知识丧失的遗憾之情:1986年4月29日,洛杉矶图书馆失火,40多万册图书被烧毁,依赖图书馆资源的社区遭到了重创。

图书馆火灾现场

然而,如同一只凤凰,图书馆终从火焰中重新立起,比过去任何时候都更加伟大,更受人喜爱。《亲爱的图书馆》不仅是致敬了图书馆重建者的精神和毅力,也致敬那些在公共阅读宫殿改变生命的人——位于借阅台两侧的读者和馆员。

奥尔琳以娓娓道来的小说式口吻描述了这场大火。当“烹饪书被烤焦”时,她彻底写出了火有多么恐怖:它 “愤怒地咆哮着,一本接一本地给自己喂书,就像一个怪物在吃薯片”。火焰本身是“非同寻常的,令人难忘的”——如同一种无所不包的无色力量,可以像玻璃窗一样盯着它,即使它能摧毁了它经过的一切。是什么导致了这场大火?当时,人们怀疑是哈里·皮克,尽管他最后从未被起诉——在这场火灾后,没人被起诉。皮克看似是个演员,但更像个幻想家,他一边承认是自己干的,一边又否认罪责。奥尔琳明智地让读者来决定皮克是否有罪,还只是一个哗众取宠之人。

杀死百万册图书的嫌疑人

这不是一本关于未解案件的书。奥尔琳还关注了火灾及其后果,今日复兴的图书馆生活,图书馆的基础和之后的平稳发展。读者几乎可以从书中的每一页读到有趣的内容,比如,我们会读到图书馆被偷的最大威胁不是来自穷人或愤青,而是来自新生的好莱坞电影公司——这些公司在财务支出上非常谨慎,会派人去偷电影研究的相关书籍。

奥尔琳所写的图书馆历史——在建造时“似乎更像一个宣言,而非一座建筑”——引出了大量不可思议的生动角色。比如世俗牧师吉恩·斯科特,你很难不被他逗乐。此人组织了一场为图书馆重建的电视筹款节目,筹得了数百万美元。斯科特自称是"最具怀疑精神的信徒及最虔诚的不可知论者",他总爱抽着雪茄,在穿着比基尼的舞女的围绕下,向他的会众发表亵渎的布道。

神奇牧师斯科特,布道播客第一人

还有早年的馆员查尔斯·鲁米斯,他是一个作家、社会先驱和怪人。为了庆祝自己得到图书馆任职,他步行数千英里穿越美国,从辛辛那提到洛杉矶,之后展开了一系列曲折的冒险生涯。在奥尔琳的笔下,他看起来更像是小说人物,而非能为图书馆组织贷款的人。

最重要的是,这本优秀的书是一封写给公共图书馆系统的深情情书。尽管英国读者可能会对其中的一些说法表示惊讶——例如,我们会读到今天洛杉矶图书馆馆员起薪已经超过6万美元——但正如狂热的街头传教士所说,“图书馆给了我们力量”,这一主题既普遍又动人。奥尔琳很早就写道:"我是在图书馆长大的,至少我自己是这样认为的。”在这个精致而诚挚的故事中,她以激情和优雅报答了图书馆的终生养育之恩。

《亲爱的图书馆》读后感(五):Some memo

这本书总体读的很愉快。不明之处两相对照,随手记下一些差异。

1. 11章开头 心理治疗在哪里?

译文:大家正在努力适应新环境,试着在受火灾影响时期做一名合格的洛杉矶公共图书馆馆员。馆员正在接受心理治疗。中央图书馆已经关闭,没有重新开门的计划。”

原文:To have been city librarian of Los Angeles at the time of the fire would have been trying. The staff was distraught. The main library was closed, with no schedule for reopening. ”

trying: difficult or annoying, hard to endure. distraught: 心烦意乱

2. 11章中,募捐到底多久才结束?

译文:募捐活动转眼就结束了。因为资金募集得实在太快。

原文:The solicitations went out immediately. The money came fast. 募捐活动立即传开了。

3. 12章, 图书会腐烂吗?

“有些书还在地下室腐烂了。”

“ Some moldered in the basement. ”(因为书太多地方太少,)有些书不见天日,要放坏了。

4. 13章,Lummis上任后的使命包括(身体)健康吗?

“他认为自己应该为读者的智力和健康负责。”

“He felt personally responsible for theintellectual health of the library’s patrons. ” intellectual:形容词。

5. 13章,Lummis的年报标题里,豆子与货架有机会相遇吗?

““他很乐意写这类报告。 他将它分为几个部分,标题是诸如”袋子打开后货架与豆子之战以及我们在这里究竟是为了什么?”这种模式的。有些报告甚至超过了一百二十页。在全国所有馆长中,卢米斯的报告成了传奇,”

“He took great pleasure in writing the reports. He divided them into sections with titles like “The Battle of the Shelves” and “Beans When the Bag Is Open” and “What Are We Here For?” The reports sometimes ran longer than 120 pages. To head librarians around the country, Lummis’s reports became legendary, ”

“The Battle of the Shelves”and “Beans When the Bag Is Open” - 袋子打开后货架与豆子之战?

6. 14章 Feathers 怎么把地图放进音响的?

一套立体音响也已经非常努力地为一堆《汤姆士导览》腾出了空间。...“你应该来看看这个,”格林伯格告诉他,“我的房子里全是地图。”

A stereo system had had its guts pulled out to make space for a heap of Thomas Guides. .... “You should come see this,” Greenberg told him. “I have a houseful of maps.”

guts是指音响的内部结构,被掏空来放地图了。 “I have a houseful of maps.” 我有一屋子地图。

7. 16章 Goodhue的aesthetic翻天覆地了吗?

“他的观点在1892年时发生了天翻地覆的变化。当时他游历了墨西哥和西班牙,爱上了他们建筑中明亮的色彩和热情洋溢的氛围。”

“His aesthetic began to change in 1892, when he visited Mexico and Spain and fell in love with the bright color and exuberance of the architecture. ”

从新哥特风格到受墨西哥和西班牙建筑风格影响,并无“天翻地覆”。

8. 19章 青少年部

“作为青少年部门的馆员,麦考伊可能会有些措辞不当。青少年部门的馆员一般将自己视作非官方的建议者、兼职风纪委员和家庭作业指导员的混合体。"

“Being a teen librarian is a slight misnomer. The librarians in the department view themselves as a hybrid of unofficial advice-givers, part-time disciplinarians, and homework coaches.”

misnomer指名称teen librarian不够准确,因为还要揉合其它角色。

9. 19章 想吃薯片的女孩

我们正聊着时,一个女孩朝着书桌走去,脸上画着高高扬起的夸张黑色眼线,手里还拿着一包奇多。“你是不是以为自己不看书时就可以在这里吃东西?”麦考伊告诉她,这里不允许随便吃东西,于是女孩便走到满是漫画书的书架前,抖动着手里那一大袋奇多。

“Just then, a girl with black eyeliner winging skyward approached the desk holding a bag of Cheetos. “Are you allowed to eat in here if you’re not using the books?” she asked, looking anxious. McCoy said that eating wasn’t permitted. The girl sighed and then walked over to shelves of manga books, jiggling her Cheetos bag.”

是女孩主动走到服务台去问,没看书的话是否允许在这儿吃东西。知道不允许后叹了口气,去逛动漫书架了。可怜的McCoy都不知道自己变这么凶。

这章还有check out是借一大堆漫画书不是连续看。同事上班找McCoy 的 check in是来报到。

10 19章 少儿部

story time 是少儿部办的活动,不是空间。

一个穿芭蕾舞短裙的孩子试图朝着她的方向走去。 “A child in a tutu was trying to stand on her head.”——做倒立的小女孩。

孩子们则给这首歌——现在图书管理员正唱到“脚趾、地面、耳朵、鼻子”——带来了自己的诠释。比如,轮到他们唱时,歌词就变成“手、手、手、手”。 “The children brought their own interpretation to the song—“toes, floor, ears, nose,” for instance, or “hands, hands, hands, hands.”孩子们按自己的理解演绎这首歌—比如... 或者...