我的外祖母

高中同学结婚,提前小半年就给我说了,中间又陆陆续续说了好几次,是非去不可了。又因为一个初中同学在我最困难的时候给我很大的帮助,年前必须去见一下。这两个事情加起来,促成了这趟行程。

还有一件非常重要的事情,我不知道能不能来得及,一直没对家人说。临出门了,母亲终于叮嘱“晚上去看看你外婆,明天一早去吃八碗也来得及”。

我说哪来得及啊!要是借个车开着还行。母亲和妻子赶快阻止,大约意思是人生地不熟的,不安全。

听他们说话,我随即想着下火车到家的路,每一个镇子,每个坡道转弯,甚至沿路村庄的模样,一样样的,像放电影似的,从我的脑海中掠过。这段号称一百二十里其实只有不过一百里的路程,随着记忆的沉淀和人事的疏远,模糊而又清晰。

我想,人生地不熟。怎么能这样说呢?那是生我养我的故乡,虽然我不是什么大人物,也不曾发过什么感慨,但她的每一次黄昏,每一缕炊烟,早已水墨般印在我的心幕上,深入骨髓。

所以说,地不熟,是不合适的。

祖辈目前唯一健在的,就是我的外祖母了,我不知道她具体九十几岁,总之她的重孙最大的大约24岁了,甚至更大。

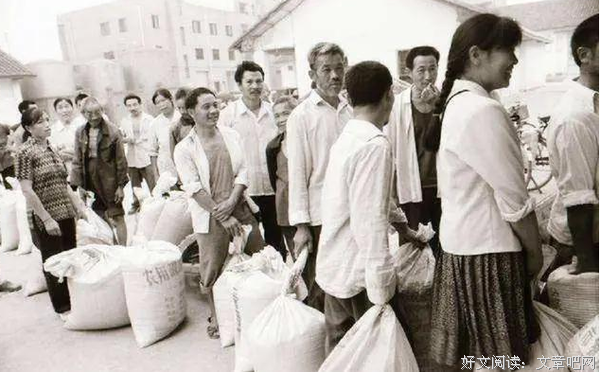

外祖父和外祖母,都是山东人,出生大户人家,早年过着衣食无忧的生活,听说被定为“富农”还是托了人情。三年自然灾害的时候外祖父在大年之夜和自己的亲兄弟躲过种种人事外出逃荒,老大到了东北,应该就是“闯关东”,外祖父到了陕北。老二半道被人谋害,据说经常给外祖父托梦,他的死是怎样的,他的褡裢在河南某某处茅房的半截子土墙上,里面有两块银元,在梦里一再嘱咐外祖父一定要取回来。

外祖父到陕北土煤窑背煤的大约第三个年头左右站稳了脚跟,发报给老家,把外婆和大舅和两个姨姨接了过来。而他们刚好度过身体浮肿得可见五脏六腑,睡在炕上等死的最困难的时期。约定好了日子,外祖母们坐火车到西安,外祖父从延安出发,脚步在铜川汇合。用我今天这趟行程来看,没坐动车犹嫌太慢,不知道在那个年代,那是一场怎样漫长而热切的生死重逢。

他们在陕北的某个山沟里安了家,继续生儿育女,也就是我的母亲和两个舅舅。六个儿女包括在山东生活过的三个在内,都不会说山东话,而外祖父母却用未变的乡音提醒着别人,也提醒着自己,他们是外地人。他们把窑洞箍在了黄土崖上,而根却留在了在齐鲁大地。

外祖父生前,特别是去世前几年,但凡不顺心了,就叫嚣着要回山东,给先人们发丧。孔老夫子的规矩我不太明白,但我知道,也就是叶落归根的意思吧。然而终究没能回去。随着通讯的普及,时隔半个世纪,居然又联系上了山东老家人,远隔千里也能互闻乡音,于是外祖父又打发舅舅表哥他们回了一趟山东,续了家谱,认了亲。这在当时的老马家已然成为一场盛事,具体细节就连在陕北出生的早外嫁出去的母亲也常常打听,清楚异常。

外祖父去世的时候我不在身边,具体细节也不甚清楚。但我想,这一场盛事,多少能慰藉他那半生遗憾。

外祖母是一个坚韧冲淡的人,小时候是小家碧玉,懂事后家道中落,遭遇人生第一次变故。十八岁嫁给比他小五岁的外祖父,第三个孩子出生不久就逢天灾,外祖父出逃的那几个年头,拉扯三个儿女徘徊在鬼门关,后来大舅被公社救济,每天怀揣两个菜窝窝舍不得吃,爬回家去救他的娘亲和两个妹妹,边爬边喊“娘你别死,你别死,我拿吃的回来了”,同时还要因外公的出逃忍受公社的排挤,遭遇了人生的第二次变故。

最令人痛心的是,在逃到陕北稳定下来后,竟再次遭遇变故,令她孤独一生。那时母亲已经记事,因日常的拌嘴,外祖母被自幼习武练拳的外祖父一把拽起从院子甩到河滩,一条腿被打入几十枚钢钉。而最可恨的是,他们家后来搬到全村最高处的半山顶,距离每一家邻居都是那么远。生冷倔硬的外祖父终于不再动武,却碎碎念了大半生,甚至动不动就爆粗口。而这也是六个儿女成家后,外祖母的日常中仅剩的交流对象和内容了。从此,外祖母依靠裹缠的两只小脚和一只拐杖,在那个小小的院子徘徊了大半生,门口的一张高脚方凳就是她的整个世界和每天的日出日落。

有一段时间,一家大脑都不灵光的夫妻生了一儿一女,一天跑到外祖母那里,老人高兴极了,从此就用儿孙们给他拿那些零食来换取两个咿呀学语幼儿的片刻陪伴。于是外祖母的生活里又多了一项内容,看得出来,那几年,那两个孩子给她带去了莫大的快乐,使她觉得日头不再那么长。对于两个贪食的孩子,我的内心充满了感激。

外公去世后,外祖母的生活还是那么孤独,似乎没什么变化。唯一变化的,就是她每隔一段时间会把自己的孤独和苍老带到某个儿女家。我想,这是外婆遭遇的第四次变故。而死亡则是她的解脱,我清晰的记得,她对我说过,但愿不要有来生。

每次去外祖母家我都要至少住一晚,而每次回老家,都得“顺便”去看望一下她。这似乎成了言不由衷的倔强,而我知道,实际上是我对自己的一种自我审判和压迫,是对外祖母难以割舍的情感,不仅仅因为中间还有母亲,更因为外祖母的孤独,外祖母对我的爱,还有外祖母重复了几十年的讲述。

月初时间外祖母病重,好几天水米不进,叫几个儿女都回来准备后事。母亲和二舅回去一段时间后,外祖母又神奇的缓过来了。母亲回家后我问她具体情况,突然想起去年大概这个时候,也是因为同样的原因母亲回去住了一段时间。我不知道是不是外祖母想他的另外几个儿女了,但无论是不是,我没有将自己的臆想告诉母亲。因为这样的臆想本来就不应该。

这就是外祖母的讲述,大约还有更多,有些现在已经记不清了,或者夹杂着其他的事情和记忆。而随着我的长大,随着越来越少的“回家”和聆听,这些往事终将越来越模糊,随着外祖母的老去而渐渐消散,永远尘封在那个饥饿的年代。可怕的是,随着往事的渐渐消散,我们也将一步步迷失在他乡的浓浓雾霾之中,找不到回家的路。

那时候,面对我们的子孙,又该讲述些什么呢?那可真的就是“人生地不熟”了!