叩问周同宾散文之民间精魂

叩问周同宾散文之民间精魂

——以《皇天后土》等散文作品为例

张勇

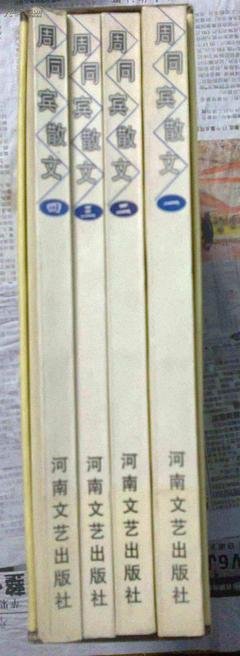

一生致力于散文创作,正如农民一生对土地的深情,对散文艺术独到的见解乃至于艺术阐释,通过《周同宾散文》(1999年10月,河南文艺出版社)一一呈现在我们面前:“皇天后土”、“浮生踪迹”、“远村风景”和“文心春秋”,构建了周同宾散文艺术世界的大致轮廓和探寻的足迹。

自农民身份契入,从农民立场出发,回到农民本色,周同宾散文带着农民自发自觉的主动意识和神性色彩,带我们步入一个极为广阔的艺术天地,有着极为鲜明的个性化特征,同时亦有着极为突出的民间文化特质。这种来自民间,同时带着深深烙印之聊天、闲话、说书、喧荒的民间文化特质,我们称之谓民间文化精魂。

按照余秋雨的说法,“文化,是一种包含精神价值和生活方式的生态共同体。它通过积累和引导,创建集体人格。”也就是说,文化是一种成为习惯的精神价值和生活方式,它的最终成果是集体人格。周同宾散文的民间文化精魂最终指向了农村农民,远村风景和皇天后土,乃至于更为久远的民间文化传统,其背后的文化传承值得叩问、探究。

一、口述实录的底层话语系统

口述实录体和口传文学有着极为密切的承传关系。“断竹、续竹、飞土、逐肉”,后世记录下来的这首民歌,就是典型的口传文学。口传文学,顾名思义,以口相传的文学之总称,用以区分用文字记录的文学;口传文学的主要体裁有“说话”(即故事)、民谣、巫歌、谚语、谜语等;其特征是口头、集体创作并辅之以声音、表情、手势等身体动作。《断竹歌》中的“断竹、续竹、飞土、逐肉”,据说是黄帝时代的作品,算是质朴、简洁到极点了,这是不是聊天式的作品?

看似周同宾散文选择的“口述实录体”回到了最初的文艺形式——歌谣、神话、聊天和闲话,实则大有寓意,更耐人寻味。就散文而言,采取口述实录,我觉得周同宾抓住了散文的本质——本真生活、生命常态、真精神、真境界。口述实录和个人日常生活密切相关,与人民群众生活息息关联,又和时代相契合,是当下的历史、活着的现实,口述的历史更是流传的历史,历史在口述实录体的传唱中得以保留,成为追踪远古时代的只言片语。去掉了文人的粉饰、美化,舍弃掉意识形态的笼罩,回到生活本身,还原到社会现场,感受和体悟生活生命乃至宇宙之大道,会感受到醍醐灌顶般的洗礼。

区别于张辛欣的心理小说和纪实小说、口述实录文学,以及冯骥才的普通市民阶层、个体,作家周同宾则专注于散文创作领域,植根于农村,把眼光投向自己生活的农民、深入农户,置身其中,体悟其中的苦辣酸咸,感受农民心理,记录农村的变迁,从1988年10月1日,到1995年4月10日,前后经过约8年创作,《皇天后土》终于诞生了,其副标题“99个农民谈人生”,从采访的100多位农民,到最终作家选取99个农民结集成篇,体现了作家对农民这个庞大群体的深切关注与美学思考。

这种田野调查的人类学研究,正是费孝通进行乡村研究的基本方法,成就了《江村经济》的世界经典之作,以至于被国外许多大学的人类学专业列为必读参考书,并启发了人类学者研究中国社会的兴趣,后来费孝通又续写了《江村五十年》,把江村从1936年到1985年近半个世纪里的变化写下来。理解了农民农村,就等于理解了整个中国社会,费孝通的学术研究这样,周同宾的《皇天后土》也具有了这样审视的视角。

这种口述实录式的底层话语系统,从文学的最早起源蔓延到上世纪的“新新闻主义”,再到如今人类学盛行的“田野调查”,乃至后来兴起的纪实文学、非虚构写作,这和周同宾以文学的形式为新时期中国农民树碑立传的“皇天后土”式作品,都纳入到一种宏大的叙述视野之中,深刻影响着当代文学的创作,也影响着散文文类的变迁。

富于时代感的纪实小说、口述实录作品,展示了众多不同年龄、职业、身份、地域的普通人的经历,多侧面、多层次地反映了我国当代社会生活。深入民间“采风”,通过众多普通人的自述,让人真正了解“活的中国”,因而具有了社会学、民俗学以及文学等多方面的价值。

二、沟通古今之民间隐秘传统

中国诗文传统源远流长,一直没有中断过,探究其延续之隐秘,民间生活为我们提供了取之不竭、用之不尽的创作资源库。

这里隐含着两个传统,一是知识分子的显性书写传统,长期占据主导地位,她以书面语为主要呈现方式,其特点是比较稳定、系统、呆板和严谨等,她常常和官方意识形态结合在一起,体现出国家、族群或者民族的意志;另外一个就是沟通古今的民间隐秘传统,她以口语为主要呈现方式,主要特点是,比较生活化、个人化、富于流变性、通俗易懂等,体现的是民间生活化的图谱。

文学创作之目的,特别是散文创作,在我看来就是挖掘民间、生活化的图谱,易造成感性的、栩栩如生的生活画卷,形象生动地感染着自己的同时,也濡染着读者,此文学之功效,亦是文学之精神。

长期耕耘于散文领域的周同宾,非常善于在散文创作领域中汲取这种民间的智慧,并运用到其散文创作的实践中去。散文创作伊始,他借鉴杨朔秦牧刘白羽之散文构思方式方法,这是当代散文创作的惯性;之后的文化散文乃至学者散文,也是当代散文创作求新求变的结果,乃至于后来的新散文倡导,无不出于此考量。中国散文传统非常强大,延续几千年,从先秦的论辩文、两汉之后的史传文,到唐宋的古文传统、庾信体的骈体文,再到公安竟陵派、归有光等人的唐宋派、方苞刘大櫆姚鼐等桐城派,从五四以降,散文又有了新的传统……散文传统一直传承,亦在沿革中不断扬弃,在改变中不断吸纳,创作出富于文学张力的美文经典。优秀的散文作家无不吸收之,并内化成自己可资借鉴效仿的对象,不断推陈出新,结合作家自身的特长,创作属于自己的散文艺术世界。周同宾生活的时代,正好使他有条件,也有机会扎根农村农民,并体悟感受他们的酸甜苦辣、人生百态以及社会人情冷暖,正是在此基础上,并在多年散文创作之经验积累中,他把创作的重心放在了农民身上,九十九个极言其多,正如诗经之篇章的许多数目字可看做虚词,亦极言其平凡,更是中国农民的缩影吧,所以作家在他们身上倾注了更多的心血与寄托。

这种区别于代言的知识分子启蒙视域,农民之倾诉唠叨也罢、闲谈聊天也好,说书喧荒也行……一个时代的声音被凸显出来。《皇天后土》从这个意义上看,沟通了古今之民间隐秘传统,并赋予时代之新的内涵和艺术魅力。

三、系列散文的纪实传记笔法

系列作品层出不穷,源于对文本的不断丰富、深化过程。系列小说,往往能容纳更多的社会生活内容,反映更深广的历史哲学意蕴,三部曲的形式是我们常见的小说形式,写一部不足以表现生活,或者不足以反映作家对世界的艺术概括,或者不足以表达复杂幽深的思想,这就需要以系列的形式呈现出来。从中国现代文学史来看,巴金的“激流三部曲”、矛盾的“农村三部曲”……都是以系列小说形式出现的。

诗歌往往比较简短,但是叙事诗,尤其是长篇叙事诗是个例外。西方的英雄史诗,往往超过想象,故事情节和人物形象塑造,都打上了西方文化的烙印。譬如《伊利亚特》《奥德赛》,文艺复兴时期但丁的《神曲》之“天堂”、“地狱”、“炼狱”,更是充满了浪漫瑰丽的神奇想象力。

就南阳而言,历史小说也是有传统的,千年文化的历史积淀,这给历史题材写作提供了丰富的沃土和取之不竭用之不尽的历史文化素材。譬如姚雪垠的《李自成》,自1957年10月动笔,到1963年出版了第一卷,第二卷于1982年获第一届茅盾文学奖,再到五卷本的出版完成,创作过程贯穿40余年,其规模之大、创作时问之长,反映社会生活之广,刻画各阶层人物之多,在中外文学作品中部是罕见的,其开创性贡献享誉中外,被公认为是“五四”以来长篇历史小说领域的填补空白之作,是具有里程碑意义的文学巨著。还有二月河,其“落霞三部曲”——《康熙大帝》《雍正皇帝》《乾隆皇帝》,其百年的王朝历史,也就是后人常常提及的“康乾盛世”,煌煌500万言,再一次给予世人一个惊喜。

就散文而言,散文观念也在变迁之中,自1998年云南《大家》刊物提出“新散文”这个概念以来,新散文创作倡导二十余年,新散文借鉴小说、诗歌、纪实、消息、特写、传奇、新闻、诗的留白、公共语言的抄录、书信、日记、访谈、科学笔记、蒙太奇、年谱、故事等应用、非应用体裁乃至手法的借鉴转化,这使其“新散文”文体实验的性质更为鲜活与突出。

在周同宾之后,以祖克慰为代表的动物系列散文创作,不同程度影响了当下中国散文的创作生态,并被纳入到宏大的散文创作视域中去,未来可能会形成某种创作惯性,形成散文创作的某种传统,深刻影响散文的创作,或许会成为新散文创作的一种审美取向。

如果再向上追溯,鲁迅诗化小说《伤逝》、小说戏剧化的《起死》、散文体小说《鸭的喜剧》《兔和猫》、史铁生散文化小说《我与地坛》《命若琴弦》《病隙碎笔》以及京派文学的诗化小说,都说明小说在发展演变中,向诗歌、散文、戏剧借鉴有益的营养与成分,反过来也促进了小说文类的丰富;同样周同宾散文向也突破了之前散文的呆板与拘谨狭促的格局——秦牧、杨朔、刘白羽式散文的终结,吸收小说、诗歌等其他文体,特别是民间口传文学的营养与成分,接续“延安文学座谈会上的讲话”文艺精神,不断扩展散文表现的领域,以口述实录式的探索,不断突破已有散文的格局,记录新时期中国改革开放的进程,这是新时期以来散文作家的特殊使命决定了的。

纪实和传记,作为文学遗产来说,对当代的创作者而言,更容易消化吸收,甚至经过创新性转换,以一种崭新的文学姿态重新呈现出来,展现出一种独具魅力的文学神采。

史记开创的“纪传体”,是为帝王将相而作;周同宾的“皇天后土”,是为底层农民树碑立传,一个个鲜活的个体,一个个迥异不屈的灵魂,一个个朴实无华承受底层重压的生命,体现的不正是一种新的历史观和新的文学观念?

周同宾之散文被誉为“中原农耕文明活化石般的记录者”,源于取材于农村生活,反映农村的沧桑巨变,描绘农民的心路历程,充满了真挚朴素的乡村情感。口述生存的艰难,作家将其置于“悠悠岁月”一辑中;喟叹与土地无法割舍的情节,“茫茫大地”这一辑有集中的展示;抗争与屈从,对自然命运的观念认同,“芸芸众生”体现的比较突出。

对采访对象的选择,是作家的匠心独运处。99个农民各有各的神态性情,源于不同的生活经历。共性中有个性,但主要突出了个性。不同的生活之路、性格、口吻,我们身边熟悉的陌生人形象呼之欲出。《苦菜》中屈巧儿是个守寡熬岁月的寡妇形象,《西风》中的张成群则是个穷得娶不上媳妇的形象,《肉味》中的洪保太被刻画成了“几十年不知道肉香”的老农,“活着”的艰辛在他们口中生动饱满鲜活。

《皇天后土》中,多种声音被凸显出来,呈现出一种众声喧哗的场面。农民的声音被强调突出,看似作家的声音被忽略掉了,实则不然,透过农民的口述背后,有作家缄默悲悯的叙述,不动声色的转述。看被看、讲述被转述,构成了周同宾散文的口述模式。

在这里,我们可以窥视到:有靠养鳖、种花致富的专业户吴柱子,有一心为公的老模范张玉兰,也有往鸡嗉子里填石子的贩子靳春阳,一改农民都是一个模样的文学史形象,为农民注入新的性格因素和命运特色;既有视土地为生命的传统农民赵德富、邵金聚,又有离开土地换一种活法的新型农民。

褪去“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”的传统知识分子的价值认同之外,“究天人之际,通古今之变,成一家之言”,可否成为散文作家的责任所在、追索所在?散文是最接近百姓的一种文体形式,她以其体裁的大众化、日常的审美化、生活的情趣化和启迪的思想化是不是正成为当下公民社会最为显著的一个特征,愿其成为反映农民人生、浓缩百姓生活、推动社会变迁的一种散文化的审美趋向。

(字数4976)

张勇,男,河南新野,文学硕士,文学评论者。中国现当代文学研究会会员,河南省作协会员,签约作家。创办《黄河会》《草庐文学》等刊物。曾参与编纂《南阳历史文化大辞典》、《赢在中国》《大国律师》《向公正致敬》等系列丛书,现任职于某大型企业集团。作品多发表于《中华读书报》《新华书目报》《中国地名》《文学报》《宁夏大学学报》《华中师范大学研究生学报》《昌吉学院学报》《宁夏大学校报》《躬耕》《六盘山》《山东商报》《新消息报》《半岛都市报》《贵阳晚报》《江苏作家》《青年文学家》等刊物。