贝姨读后感1000字

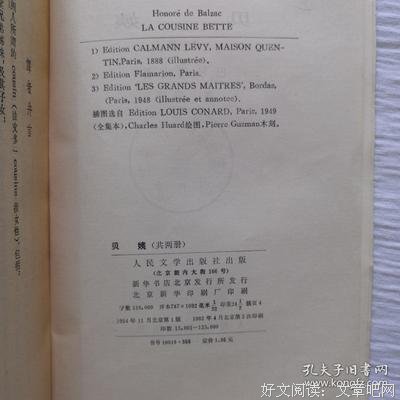

《贝姨》是一本由巴尔扎克著作,人民文学出版社出版的373图书,本书定价:20.00元,页数:2005-12,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《贝姨》精选点评:

●总觉得约涩法比贝姨,阿黛丽娜,奥堂丝,瓦莱丽,比《贝姨》中的所有角色来得可爱,性格更有血肉,人物更丰满,直爽,敢爱敢恨,对世界有自己的一套观点,对于鄙视的敢于发声说不,在不洒脱的社会洒脱的做自己,率性而活,忠于自我。因為約瑟法很喜歡巴爾紮克~

●重读。心目中最好的巴氏小说。巴尔扎克笔下的坏人,我一直认为比好人好看,至少他们不像好人那样乏味,但总的来说,仍如面具一样单薄。而《贝姨》则丰满许多,这些坏人,无一不是卢梭、伏尔泰、孟德斯鸠这些思想家的孩子,他们有作恶的激情,又有将作恶付诸实践的理性。贝姨嘲笑基督教的宽恕,说“小虫子受到攻击时,为了满足报复的需要不惜丧命。”交际花殒命前想到讨好上帝,但她是这么说的:“这将是我最后一次卖俏了!是的,我必须把好上帝勾到手!”投机家对穷途末路一点也不惊慌:“我以前是旅行推销员,对出门上路已经习惯了。我才不为世俗之见左右呢。”较之好人,他们更能呈现生命的力量。巴尔扎克有惊人的洞见:愚蠢、虚荣和罪恶,与真正高尚的感情拥有同等的力量,“驱使内心活动的原因似乎与结果毫不相干。”一个罪大恶极的人所展示的力量,

●还是更喜欢看雨果逼逼叨那些政治历史宗教文化,既浪漫又现实的超脱于尘世,而更为底层的巴尔扎克内心则极度阴暗,总是捕捉到人性最为卑劣之处,于是生活中我们就能称呼某某某就是贝姨、某某某就是于洛男爵了。说来荒唐,“人间喜剧”才是一部活脱脱的“悲惨世界”啊!结尾真是可怕!

●为了描写这出人间喜剧,巴尔扎克夸张地塑造了一个好色的浪父(于洛男爵)、淫荡贪婪狡猾的女子(瓦莱丽)、阴险的老处女(贝姨)、野心膨胀却又愚蠢的商人(克勒韦尔)、极端贤惠忍让的男爵夫人(阿黛莉娜),以及众多个性鲜明的人物,共同组成了这幅淫乱贪婪、没有道德底线的巴黎情场。

●“借刀杀人”的复仇故事,结局肯定是恶有恶报,但是人的本性不管怎样感化还是很难改变的。作者展示了十九世纪法国上层社会的腐败,堕落,淫乱,即使是万能的上帝也没能改变这一切。情节紧凑,还是挺吸引人的,推荐!!!P.S江西教育出版社

●巴尔扎克用“了不起的勇气”取得了“现实主义最伟大的胜利之一”,在伟大的人间喜剧中,这部属于“惊心动魄的巴黎风化史”,七月王朝为背景,两条线的平行展开,于洛和克勒凡贪恋女色荒淫堕落,贝姨奸诈阴毒,两面三刀的报复,围绕金钱拜物教的尔虞我诈,互相倾轧,早期资本主义上流社会的丑态活灵活现

●初中看的,觉得甚是无味。梓淳借的书。

●个人认为是老司机巴尔扎克写的最好的一部作品,集幽默讽刺与掉书袋之大成

●4.5

《贝姨》读后感(一):无处安放的荷尔蒙|《贝姨》

这世上有三件事情拦不住:天要下雨,娘要嫁人,老房子要着火。

《贝姨》中的男主人公于洛男爵此生都在乐此不疲的婚外情中度过。女儿出嫁前豢养歌女,少女养成;女儿出嫁后放飞自我,与情妇双宿双飞;花甲之年,当欠了一身债务不得不隐姓埋名东躲西藏时,还不忘与穷人家的女孩姘居;情妇染病身亡后,所有人都认为,已年过古稀的于洛男爵终于该回归家庭安度晚年了,男爵又热情地勾搭上了厨娘,在夫人尸骨未寒之际就匆匆迎娶了新的男爵夫人。

老年人的情欲一直是个剑走偏锋的主题,毕竟“晚节不保”并不契合主流价值观。川端康成在《睡美人》中描写得含蓄隐晦,谷崎润一郎在《疯癫老人日记》中将老人描写成SM成瘾者才能使得一切顺理成章。

相比而言,巴尔扎克使得这个古旧的“妻不如妾,妾不如偷”的故事带上了浓重的巴黎色彩,其中对老人追求年轻少女美貌少妇的描写要开放自然得多,是巴黎人随性而浪漫的传统性格。

曾经看过一个报道,跟踪采访老年相亲角中的常客。令人意外的是,陪伴、财产、儿女并不是他们相亲时关心的重点,直截了当的激情才是。这又恰恰是我们最常忽略的人之常情。

或许是,人的肉体和精神的衰老程度并不成正比,要到热情耗尽、油尽灯枯,人才肯真真老去。

《贝姨》读后感(二):那些被恨或爱燃烧成灰烬的人

记得革命导师曾经说过,巴尔扎克是十九世纪历史的书记。导师的话当然是对的。在巴尔扎克小说中的男男女女身上,有着历史风云激荡留下的痕迹。但我总觉得历史的背景中,所要洞察的,巴尔扎克所要洞察的,其实是人间的悲欣。正如他的作品叫做《人间喜剧》,戏演什么并不重要,看戏的,演戏的,从来都是活生生的人。在《贝姨》中,我看到那些为恨、为爱所裹挟的人,看到那些为欲望所驱使的人,也看到那些视尊严高过生命的人。

比如贝姨,她的一生为恨所裹挟,疯狂地嫉妒,恨似乎她生而为人的唯一目的,就是要毁掉堂姐阿特丽纳一家的幸福,不管最后她的目的有没有达到,也不管她的堂姐是不是真的这么值得她恨,我想,倾尽一生来恨、来设计、来暗算,这样的一生,无论如何算不上幸福。在人类的道德观念中,恨是一种相对负面的情绪,所以,对于贝姨的人生,读者易有相似的看法。

然而,哪怕不是恨,哪怕是爱,倘若一生为其裹挟,也未必谈得上幸福吧。阿特丽纳一生都在爱,无原则地爱,毫无保留地爱,爱丈夫,爱儿女、爱贝姨,又怎么样呢?面对她的爱,别人未必领情,丈夫对于她的爱无动于衷,贝姨又将她的爱,视作仇恨的根源。就算别人能够响应她的爱,又如何,她的一生为爱而爱,唯独不曾爱过自己,又如何谈得上幸福。况且,爱与恨,看起来泾渭分明,实际上往往纠缠不清。常常见过那些很痴心的父母,倾其一生来爱孩子。要付出那么多的爱,往往是以牺牲自己为代价,结果这种爱,成为不堪忍受的重负。重负之下,被爱的一方,很容易滑向恨的深渊。所以,恨也好,爱也罢,倘一旦激烈失控,很容易将自我燃烧成灰烬。

在《贝姨》中,将自我燃烧成灰烬的,还有于洛男爵。当然,他并非为爱所累为恨所苦,却是为欲望所驱使。而我又觉得,于洛男爵的兄长于洛元帅,最后为了军人的尊严,饮弹自尽。一个伟大的生命以这种形式结束,固然壮烈,然而就人的生存而言,又何尝不是悲剧。

当然,生存并不是生命的唯一目的。我们固然要为燃烧成灰烬的生命扼腕叹息,但所有的生命,最后不都归结于灰烬?爱、恨、或者欲望,乃至尊严,所有种种,对于生存来说,都是一种负累。然而,生命的韧性与精彩,不正是在负累之下,才得以最淋漓的展现?

所以,《贝姨》中的那些人物,或为恨、或为爱、或为欲望、或为尊严所负累。负累的轻与重、善与恶,并不决定生命的底色。生命的底色,取决于在负累之下,究竟是长歌,还是悲吟。

小说如此,真实的人生又何尝不如此?

《贝姨》读后感(三):难以预知的故事

很久没有读外国名著了,初读《贝姨》,还是有一点小小的不适应。当知道这是一个关于大龄单身女报复亲人的故事时,我在内心里按照自己的逻辑勾勒了许多情节。随着故事的展开,我试图去推测后续发展,发现自己每一次都预判错误,这勾起了我极大的阅读兴趣。

当奥棠丝决定抢贝姨的心上人时,我简直大吃一惊,无论如何,我都想不到故事会往这样一个方向发展,而且还和这个年轻的艺术家结了婚。我试着用自己道德标准去评判奥棠丝的做法:她这样做合适吗?她将置亲情于何处?她如何面对自己的姨妈?李斯贝特将会作何反应?这一系列的问题促使我继续读下去,寻找答案。不知道奥棠丝在决定抢自己姨妈心上人的时候,是否有想过自己的姨妈有一天会报复自己?!阿黛莉娜把女儿的这种行为看做是天真的表现,“让一个好吃的人在一盘果子中挑,他不大会错的,甚至用不着看,就能抓到最好的。”阿黛莉娜是否有想过女儿这样做的后果?!当于洛劝李斯贝特放弃文赛斯拉时,我清楚记得李斯贝特的回答:穷人有一只羊,富人有一群羊,而富人要抢走穷人唯一的一只羊,多么绝望的回答。很不幸,于洛一家碰上了如此有心计的李斯贝特,注定了人生的坎坷,而这样的悲剧难道不是他们自己咎由自取吗?!

这本书有一点是我在阅读中一直关注的,就是巴尔扎克对每个人物的住所内部描写,阿黛莉娜的家——破败的富贵;克勒韦尔的家——尴尬的高雅;李斯贝特的家——逼仄的简陋;克勒韦尔与瓦莱丽密会处——低调的奢华····尽管对于每一处住所的描写我读的并不明白,甚至这样的巴黎室内装潢我也难以联想,但还是给我留下了深刻的印象,每一处住所都反衬了人物的阶层、审美和财力。

另外,书中还有一些相当富有哲理的句子,发人深思。关于爱情,有“爱情是理性的放纵,是伟大心灵的享受,阳性的,严肃的享受;肉欲是街头巷尾出卖的,庸俗猥琐的享受:两者是同一事实的两面。能同时满足两种天性的两种口味的女子,和一个民族的大军人、大作家、大艺术家、大发明家,同样难得。”这或许可以解释为什么会有如此多的人选择出轨,他们无法同时享受两种天性,阿黛莉娜虽美,却不会像瓦莱丽一样卖弄风情;关于力量,有“美,是人类最大的力量。而一切力量,要没有平衡的势力,没有阻碍而自由发挥的话,都会走上漫无限制与疯狂的路。所谓专制,便是滥用权力。女人的专制则是她想入非非的欲望。”所以要把权力关进制度的笼子里,绝对的权力意味着绝对的腐败。关于道德,有“凡是很有教养而行为不检的人,总比正人君子可爱得多;因为自己有罪过要补赎,他们就先求人家的宽容,对裁判他们的人的缺点,表示毫不介意,使个个人觉得他们是一等好人。正人君子虽然也有和蔼可亲的,但他们总以为德行本身已经够美了,毋须再费心讨好人家。而且,撇开伪君子不谈,真正的有道之士,对自己的地位几乎都有点儿介介于怀,以为在人生的舞台上受了委屈,象自命怀才不遇的人那样,免不了满嘴牢骚。”道德上有瑕疵的人,宽己宽人;道德卫士,严己严人,究竟道德该如何衡量,大抵是严己宽人吧!

此外,我还对巴尔扎克笔下的阿黛莉娜、瓦莱丽、奥棠丝特别感兴趣,她们究竟有多美,我想见见·······

《贝姨》读后感(四):荒淫荒唐难以善终 害人害己不得好死

于洛年轻时是政府军和拿破仑方面得力的军需官,一次在外省执行任务时,娶了比他年轻十多岁美丽善良的农家女孩阿黛莉娜.斐歇尔。复辟年代,于洛受冷遇,直到路易.菲力普朝代才被重用,在陆军部任一有实权的署长。于洛从赋闲时起,就在外面用大笔钱财经营外室,包养女演员。他与儿媳妇的父亲,做花粉商人起家的暴发户克勒韦尔臭味相投,却抢走了她的情人女歌唱家约瑟芬,花了大量钱财,几年后又人财两空。克勒韦尔厚颜无耻公然向于洛太太提出愿意出二三十万求得垂爱,遭于洛太太据理驳斥。于洛太太有个相貌很丑的堂妹李斯贝特,被于洛夫妇从乡下带到巴黎,一直在成衣厂做工,当她有能力自己开办经营工厂时,恰遇改朝换代,只能继续做工人。于洛夫妇曾为她物色男人,先后找了五个,都是相当于下级军官一类,均未成功。李斯贝特曾救下了从波兰流亡到巴黎因穷极潦倒而自断的青年雕塑艺术家斯坦卜克,且从此给他吃食,进而把他当情人兼儿子看待(此时的她已四十二岁)。贝姨常在她外甥女奥棠丝面前吹嘘。奥棠丝动了心,瞒了贝姨去认识斯坦卜克,两人一件钟情,得到于洛夫妇的支持,很快结婚。贝姨虽气愤也无计可施。于洛手下一小办事员玛奈弗的外观标致内心恶毒的妻子瓦莱丽故意让于洛看到,于洛也有心,两人都托贝姨牵线搭桥。于洛又是用大量钱财为瓦莱丽建造了爱巢,无底洞一样的宴会和服饰,加上女儿的婚事,于洛亏空借债无数。而瓦莱丽非但拉上了克勒韦尔,还让艺术家自投罗网,又同她最初的情人从巴西回来的富翁续起前缘。于洛为筹钱,安排于洛太太的叔叔去殖民地阿尔及尔收罗军用粮食。然这个斐歇尔没有提防好他的卷了二十万潜逃的助手,在受审查时自尽在狱中。在于洛仅得到叔岳要求汇钱去的消息,去求他的上级陆军部长时,他的兄长老将军也同时去找他老同事陆军部长,部长给他们看了写了斐歇尔已自尽的消息的信件。老将军将自己所有的一切凑足了二十万交给了部长,不顾即将同贝姨结婚,尽管贝姨提防,几天后去世了。于洛昏睡了几天,不顾他太太一再表明原谅他过去的一切,只要从此回家,他仍独自一人出走,理由是他已无脸见家人。他找到约瑟芬,这约瑟芬身边正好有个乡下来的每天做绣作赚几个铜板的小女孩,她就出资弄了个绣作小铺子安置于洛。但年把后,另有小女子从绣作女孩那里抢走了于连,后又抛弃他,于连也不知躲到哪里去了。痨病鬼玛奈弗死了,瓦莱丽要和克勒弗尔结婚,而那巴西人也在采取行动......

这就是1838年到1846的法国巴黎,就是那么个对金钱和异性的私欲极端膨胀的巴黎。从政府署长到暴发户到小办事员,无非都是为了这种私欲,然最终不会有好下场。在这物欲横流的社会里,唯有两个例外,那就是于洛太太和于洛元帅。于洛太太在嫁给于洛后的最初的十二年内,是享受到精神上丈夫忠于她的优越的生活,而以后,对丈夫在外包养情妇始终是容忍,直到最后,于洛感到无脸见人要出走时,还一再挽留,又拼力寻找;最后丈夫回家后又去拜倒在一个小蜜的裙下,她受不了了,说到头,于洛太太可怜。于洛元帅,一生耿直,最后,为名誉,自行了断,可叹!即使贝姨,也是因私欲而走上不归路。她想做上等人,做不到,想嫁个上等人,也嫁不到;她很满意把那艺术家当作儿子和情人,艺术家却被外甥女抢走,她把怨恨都出在她堂姐和堂姐夫身上,与瓦莱丽狼狈为奸,结果也是什么也没有捞到,根本上,这是个可悲的小脚色。

巴尔扎克笔下的这些人物,至今仍有其警世意义。

《贝姨》读后感(五):娼妓的客厅,情欲的坟墓,你睡得正酣

一个隐藏在19世纪巴黎角落里,虎视眈眈窥视着那些道德败坏者的老处女——贝姨,她是上帝派来惩罚这个肮脏世界的使者。

阅读巴尔扎克的作品,大多数时候人们会被带进一种情景,回到巴黎,欣赏着作者精心制造的每一副嘴脸,读者是隐匿在现场之外的第三个窥探者。对一个典型论者而言,创作手法更多的只是逼近真相,没有优劣之分。过度的阐释似乎也显得累赘,作者一贯的风格仅是赤裸裸地展现出当时的社会生活现状,留给阅读者的空间是前所未有的广阔,当然作品中有些部分无可厚非带有自说自话的巴尔扎克的影子。

面对这样酣畅淋漓的作品,我们没有必要去怀疑为了强化戏剧性,对叙事技巧过分的运用,和出人意料的结尾。一个妖艳的少妇会只用三年的时间积聚惊人的财富,让男爵和大商人几乎倾家荡产,间接的谋杀了开国元帅。周旋在两个体面的男人,一个艺术家,一个忠诚的巴西人之间。这个女人玩弄男人的手段,或许能让一切真正沦落风尘的女子自叹不如。可是真正吸引人的瓦莱丽,是她作为女人的精明,作者极力的想告诉我们,看吧。一个真正想要锁住丈夫的女人,不是像男爵夫人阿黛丽娜那样虔诚的对丈夫无私奉献的圣女,也不是像娼妓一样,或极端的心狠手辣,或动了真情。男人想要的是一个表面上端庄贤淑,笃信宗教,私底下能做得了淫娃荡妇的女人。可是阿黛丽娜的圣洁的品性遗传给了她的女儿,所以她心爱的文塞斯拉会当着小宝贝睡床的面信誓旦旦的告诉奥棠丝,他再也不会去见瓦莱丽,刚出门便飞奔到瓦莱丽的住处。巴尔扎克小说的魅力不在于对一个人物,一条主线的叙述一个典型场景,他的伟大之处正是在于能无数条线索,阴谋交叉在一起,塑造出无数个能让读者身临其境的场景。

《贝姨》是他晚年的著作,似乎久经情场看透男女之事的他,在书中对于女人,完全是穷尽式的描写。一个贞洁的妻子对丈夫百般的容忍,用书中嫂子对奥棠丝的告诫就是,你若要保全名节,为什么不降低尊严接受一个回头的丈夫。对于19世纪三四十年代七月王朝复辟的时期来说,贵族对传统道德观的坚守,是这几个贤良淑德的妻子对丈夫容忍的原由。男性在家庭中的地位,在子女心中的地位,由可怜的备受冷落的母亲维持着,于洛夫人对丈夫的爱情中掺杂着狂热崇拜的成分。作者给这个女人以足够的理由去承担她丈夫为她所带来的一切苦难“只有平民出身的漂亮女子才如此过分的体贴,他们能承受打击而不还击,他们的脉管里残留着最早一批殉难着的血液。”

关于奥棠丝,一个女子少女时期的天真和对爱情懵懂的向往,与婚后遭到背叛后的心情,形成强烈反差。当母亲真在为她的嫁妆发愁时,她清楚的了解女儿“神经质的笑,同独自在花园里散步,眼泪汪汪地出神一样,都是可怕的兆头。”美丽的少女一个人孤独的游荡,在哈代笔下的尤太莎,在生命勃动时一个人经常出去漫无目的游荡的习惯,也有这样的征兆。所有的歇斯底里的笑和独处,都成为一个少女最危险的信号。她是一个极端的姑娘,当爱人一文不名时,她可以倾尽所有积蓄奋不顾身下嫁,当遭到背叛和欺骗时,她会奔溃,杀死所爱,自杀。理智告诉她,这些举动都是愚蠢的,因为母亲的苦难让她渐渐平复心里的仇恨。所以她会选择做一个母亲,而不是发疯的妻子。女性的伟大,也许就是这样。愤怒和爱会促使美狄亚亲手杀死自己的亲身儿子,理性也同样会让奥棠丝选择一个人为了孩子而活。

自己堂姐的家破人亡幕后最大的操纵者是一直自以为寄人篱下的丑陋女人。“十足的孚日山区的乡下姑娘,瘦削的身材,褐色的色肤,长脸长着几颗疣,这便是粗粗勾勒的这位老处女的肖像。”起初对这个女人的潜伏和厌倦,是受非黑即白这种定式思维的影响。后来贝姨的外表发生了革命性的变化“这个古怪的女子,如今穿上紧身褡,束起腰身,光滑的头发上抹了发油,裁缝为她做的衣裙不再改动就穿上身,脚踏优质高帮皮鞋,腿上是灰色长丝袜,总戴着那条黄色开司米披肩。”总之贝姨不一样了,用她的话说“我在童年过的是饿狼似的日子,到晚年生活的像母狮一般风光。”这个女人是嫉妒的化身,是潜伏在于洛男爵家的一条蛇,就像于洛元帅所说,她是人民的女儿真正的共和主义者。对于洛元帅的照顾和温情,是野心家的手段,也正巧给临死时的元帅一种慰藉。面对马奈弗夫人突如其来的灾难,她倒是显得很清醒,至死了坚守着秘密,赢得了一大家子的眼泪。这是从小寄人篱下,一个坚毅刚强只能从亲戚眼泪的感到心满意足的老处女,道德在这里是缺失的。当一个社会完整和谐的时候,道德的存在才会更有意义,它是无形中维系人际关系的度量,我们要更多的考虑我们怎样对待他人,把他人放在第一,是因为社会给了个人足够的安全感。而在一个金钱物欲权势至上的社会,穷人的反抗是本能驱使,没有任何人有资格站在道德的立场驱散从各个缝隙中衍伸出来的仇恨。贝姨的所作所为,情有可原。

淫荡总是会为自己找许多冠冕堂皇的理由,比如忠贞的爱情。马奈弗夫人之所以能游走在四个个男人之间,每每能蒙混过关的借口,就是对心里满怀疑心怒气的男人,顷刻间转变态度说出一些平日里不屑启齿,而关键时刻能打动于洛男爵和克勒韦尔已经年老却仍旺盛的虚荣心的甜言蜜语。男人的虚荣心和情欲在一个有权一个有钱的男人身上被无限放大。有夫之妇出轨时为自己寻找的借口,就像这些男人急于去找情人安抚妻子时的借口一样卑鄙无耻。“马奈弗夫人表面上也许不让你为她大肆挥霍,当那令人肉麻的假正经,假扮的贞洁,虚伪的做派,倒叫你悄无声息的破了产。”虚荣的男人就是喜欢消受这种女子在他面前的做作。于洛夫人穷途末路时,为了拯救丈夫的荣誉,压制着自己高傲的自尊向他坦陈相告,在他面前没有马奈弗夫人的娇淫和忸怩,这些都只能说明有能力在男人面前做出一副姿态是多么重要。

巴尔扎克在精彩的叙事中穿插着对家庭、婚姻、男女之欢、爱情都给出了严格的定义,这个一个智者对他读者的馈赠。幽默讽刺的语言,给读者在急于想翻出结局,置身于故事营造的黑色氛围里时,一个心悦臣服的惊喜。我想这便是小说最初最恰当好处的意义所在。帝政时代一去不复返,相似的社会风俗仍然是鲜活的现代生活写照。巴尔扎克说,“想象中的作品,有着孩童的妩媚,生殖的狂喜,鲜花的芬芳艳丽,提前品尝的果实的饱满浆汁。”在对艺术家堕落的评述中,浸透着作家的理想和追求。他清醒的认识到“正如爱情不能持久,大脑也没有召之即来的创造力。”“女人的爱抚会销蚀艺术家的才气,动摇其坚忍不拔的意志。”所以贝姨创作于1984年,距作家离世只有四年。或许在这个勤奋的天才眼中,他清楚的知道自己的使命,不是来这个世界享受大多数人所谓的幸福。“半吊子艺术家”很知趣也很会迎合众人的口味,书中文塞斯拉江郎才尽浪子回头后巴尔扎克很讽刺地将他安排到一个艺术评论家的位置。而真正的艺术家“他们超然物外,一心工作,却被愚夫愚妇视为自私,因为是人要他们穿上花花公子的衣服随波逐流,履行所谓的社会义务,”“他们势必离群索居,在大多数人眼里,他们变得不可理解,而正如人们所知,大多数人是有愚蠢,嫉妒,无知和浅薄的人构成的。”最后大师告诉我们,“人生是一件衣裳:脏了就刷刷,破了就补补,可是好歹得穿上衣服。”这与张爱玲那年轻却沧桑的心里所悟的也竟是一个道理,人生就是一件爬满虱子的华袍,不要苛求十全十美,也不要苛求恋人全心全意的忠贞,生活再肮脏也要选择对自己和他人伤害最小的方式继续下去。