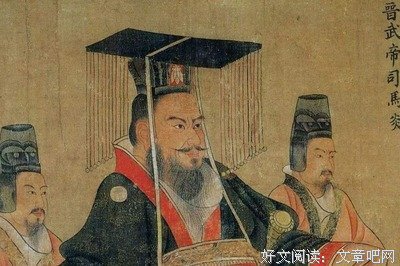

晋武帝司马炎读后感精选

《晋武帝司马炎》是一本由(日) 福原启郎著作,江苏人民出版社出版的平装图书,本书定价:48,页数:264,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《晋武帝司马炎》精选点评:

●这本书,名义上是晋武帝司马炎的传记。其实是以建立晋王朝的河内司马氏家族为视角,描述了汉末至曹魏西晋的历史。通过此书,读者能够切实感受到魏晋王朝的本质以及魏晋时代的精神风貌。

●史论俱嘉,校对有小疵。书名为“司马炎”,其实是魏晋之际司马王朝的兴衰史。于公而言,是魏晋这一国家体制的崩溃、历史中不断上演公室扬抑的罗生门,以及九品中正带来的阶层固化;于私,提倡孝治天下的司马王朝迅速礼崩乐坏,永嘉之乱下一幕幕人伦惨剧,宗室诸王几乎被诛杀一空。。面对中古的重大转折,过程实在是太残酷了。。

●不错

●日人少见的明快之作,关于“八王之乱”之发明颇有意思

●明快之作,可以见到仇鹿鸣的〈魏晋之际的政治权力和家族网络〉一书对福原启郎书中发现的若干问题进行了更加深入的开掘。譬如,福原并没有看到武帝之重用三杨和齐王攸事件乃是通过引入外戚力量冲破宗室和功臣的掣肘,强化君权的有意之举,当然这一切随着武帝故去都化为泡影了。司马氏统治集团凭借的力量是汉末以来通过政治、婚姻乃至文化网络结合而成的世家大族群体,其本身的闭锁和固化阻碍了人才上升的渠道,其也提不出因应新形势的有效举措,无法支撑大一统帝国的存续。西晋覆亡后,经历了五胡内徙、南北分裂,再度实现一统的隋唐帝国依靠的必然是一套全新的政治运作机制了。

●本书名义上是晋武帝司马炎的传记,其实是西晋王朝成立灭亡简史,作者以公权力的私权化和国家的私权化切入,讨论了西晋灭亡的原因。现在看来,魏晋时期官僚制度未能发育成熟,在庄园经济发展、士族阶层壮大新的形势下,只好将公权力私权化,来维护统治,诸如五等爵、宗王出镇制度的实施,在门阀主义盛行的时代,寒微士子上升通道被堵塞,只能和诸侯宗王结合,为个人私欲而鼓动宗室诸王造反,因此形成恶性循环。

●西晋真的是乱

●本书以司马炎为线索,描述了西晋政权的缘起和衰亡,更穿插了亡蜀平吴、贾后干政、杨骏专权、八王之乱和永嘉之乱等深刻影响司马式兴亡的重大事件的描述,同时对汉末和西晋末历史形势有深刻地对比,从而揭露了东汉与西晋在亡国上的相似性在于皇族将国家“公权”持续地“私权化”。

●3.5.中规中矩的西晋史,有数处小错,比如“陈留王曹植”。除结尾外“权利公私化”外没有什么特别新的观点。适合入门读。书里几张梳理用的表格很好。

●将西晋纷杂的历史叙述得比较明晰,该提及的历史点都点到了。讲司马氏祖孙三代的部分,跟仇鹿鸣的博士论文有很多地方有类似的痕迹,然后在书的背面看到了仇鹿鸣的荐言,果然,这本书对他博士论文的撰写应该是有很大启发的。书中很多地方参考了川胜义雄、谷川道雄、唐长孺等前人的结论,学术和科普结合得不错。要称赞的另一点,则是地图、图表的运用,有助于提升读者的理解水平。将西晋之乱,解释为与魏晋社会类似,公权私有化的斗争,也是一家之说。译者水平较高,流畅明白,比同时期上海古籍那几本川胜、谷川的经典著作水平要高,又能校正书中一些有异议的地方。阅读过程中,发现了一些错误,都写在了笔记之中,希望编者再版改正。综合来说,还是比较推荐阅读,再配合仇鹿鸣的博士论文读,更是爽快。

《晋武帝司马炎》读后感(一):3月13日记

书里观点并无特别新颖,但1995年成书刊行,

反映出海外学派对中国历史的关注和探究。感慨且惭愧。

魏明、晋武皆非庸主,弥留之际或被强按改诏,或所用非人,让人唏嘘。

以孙秀、张方为代表的寒门,向上无门,只能攀附宗室、祈求乱世。

有些事情,真是亘古不变。

:“八王之乱争斗表“梳理尤为清晰。

《晋武帝司马炎》读后感(二):还算不错的一本西晋权力斗争普及读本

以司马炎为书名,实际上是一部简明的西晋王朝建国及朝堂政治斗争史,作为写给日本大众的普及读物,已经算是不错了,尽管其中有一些低级错误(比如侄甥不分,荀顗名字的错误已及一些人物关系的错误),但看起来大部分都是翻译的锅。史实方面的错误(不能甩锅给翻译)也有一些,包括夏侯徽的死因,宗部的性质等等。 本书在史论方面并没有太多新意(可能限于普及读物的性质),大部分都是总结的前人的结论,作者着重强调了公权力私有化这个要素,但论证方面并不十分有力。个人觉得最大的遗憾在于书中涉及的社会史的方面太少,而魏晋南北朝的历史不详细考察社会史,只把焦点放到政治斗争的舞台上,是永远讲不到要害的。

《晋武帝司马炎》读后感(三):短评字数超了

内容三星,作者人很好,加一星。先说两个硬伤。119页太尉荀勖应为太尉荀顗,202页宗部不是一个民族,唐长孺已有定论。其他错字也有,我感觉是校对问题,无伤大雅。 再说非硬伤的问题。1.截止司马懿夺权,到底有几个公论?应为三个。党锢清流是一,隐逸(包括黄巾)是一,反对曹爽改革是一,三者并不是连贯的,应该分开讲,而不是放在一起讲。2.认为曹爽政策是加强私权不是不可以,但必须得讲清楚,讲透。此私不是私心的私,反对曹爽的公也不是天下为公的公。作者好像把司马懿清算时扣给曹爽的屎盆子当真了,我不知道该咋评价。3.都什么时候了,还认为曹魏的政策是什么法家路线?

亮点是分析西晋之后的势族,寒族,宗王的关系,很有启发。最后说几点感想。司马炎真不是大度,他是脸皮厚。杜预和张华也不是啥好人,端看和谁比。杨骏的智商恐怕不比晋惠帝高多少,他弟那么聪明都没把他保住。

《晋武帝司马炎》读后感(四):入木三分的话

这本书的后记可看出作者福原启郎的趣味:“此外,还想敬请读者加以谅解的是,出于私心,笔者想将这本小书献给思念万分的爱猫弗兰茨。撰写这本小书期间,弗兰茨病重不起,但依旧陪伴在侧,写作之余,轻呼其名,则摇摆着黑色尾巴回应。在书稿完成、由快递发出的当日夜里,弗兰茨也离开了这个世界。”

《晋武帝司马炎》在日本刊行后,多次再版。作者认为,日本的《三国志》爱好者很多,对三国感兴趣的读者会将本书作为三国历史相关书籍的一种来阅读。书中与此直接对应的部分是活跃于三国时代的司马懿、司马师、司马昭父子的事迹。

福原启郎与宫崎市定等大家不能比,对史料没有创造性的运用,但这本书还是可读的,重温历史兴亡中的人和事总是有意思的。

如魏明帝曾忧心社稷,询问尚书令陈矫:“司马公忠正,可谓社稷之臣乎?”矫答:“朝廷之望;社稷,未知也。”

这是说,魏明帝曹叡问近臣有关司马懿忠诚与否,对方回答是,司马懿已经隐然拥有强大的实力,在官场威望很高;但他对曹家天下忠诚与否,就不知道了。

这话非常精确,入木三分。

曹叡在30岁就离开了人世,年仅8岁的儿子刚一接班,司马懿就开始动手了。

《晋武帝司马炎》读后感(五):几点感想

1,正正经经的一本西晋五十年历史,但细节错误较多,校勘不精,时间人名都有错误,且应该出自中文译者或者编辑校勘的疏忽,译者倒是对日文版的史实错误进行了校对,并且采用脚注形式纠正。以公权力私人化来解释东汉末直至北魏时期的政治理路。适用这个理论来解释的话需要多绕几个弯,其实就是政治上的尔虞我诈与宏大理想的矛盾。 2,部分错误,133页应为“汝南王司马亮”,114第一段倒数第三行应为“不胜悲伤”而非“不甚”。196页最后一行,永嘉元年为307年,而非207。 3,以吝啬或奢侈闻名的人物,大多是政界不得意者,旁观者,委身权贵者。西晋斗富或者金钱观,受到了东汉豪族的散施好名的影响,一为“公”,一为“私”(页142) 4,《钱神论》与一系列批判九品官人法的上奏,互为表里。 5,门阀主义的风潮与猎取官职活动的猖獗这种现象乍一看是相互矛盾的。 通过使用贿赂等手段对中正展开运作,结果就产生了“上品无寒门,下品无势族”的情况。《释时论》也同样论述了两者的因果关系。而正如唐长孺所指出的那样,解决这一矛盾的关键之 一,在于刘毅所言的“势族”并非“世族”,而是魏晋之际连续二三代出仕朝廷的权门势家。他们与东晋时代确立、南朝所继承的“门第二品”的门阀贵族不是一回事。东晋以隆的门阀贵族制度,毋宁说是摈弃了魏晋贵族制中尚不成熟、夹杂浊流的部分,将其中的狂热因子安定化,而后才登上历史舞台的。 6,依托贾氏的“二十四友” “二十四友”中的人物大多属于“寒门”。他们虽有升官发达的志向,但相对于《钱神论》《释时论》所描述的通过贿赂取悦权贵、借机发达的寒门士人,他们以自己的文学才能或实际行政能力为武器,以此获得当时的最大权贵贾谧的青睐。此外,寒门、寒人若要出仕发达,还有另一个途径,那就是与宗室诸王取得联系,而这也正是此后“八王之乱”爆发的要因。(页148) 7,西晋宗师不一定就国,一般情况下居住于洛阳通过九品中正制系统以外的“宗室选”入仕,以散骑常侍(三品)或诸校尉(四品)等异姓无法作为起家官的高品官入仕。 8,西晋王朝设置“宗师”,宗室司马氏一族的长老,在司马氏内部具有“私”的地位,但是身为皇室,又有“公”的色彩。 9,“八王”之乱,“八王”来自晋卢琳《八王故事》,卢琳为成都王司马颖谋主卢志之甥,出自范阳卢氏。(页192) 10,舆论要求的“公”为诸王提供了合法性道义上的外衣,但是其表现却是在利欲的引导下的公权力私化。 11,门阀士族贵族制的发展,正是东汉末年抑制皇帝与宦官私权化的产物,但是最终也变成了垄断的私权。 12,曹魏更倾向于以皇帝威信军队来代替汉王朝重建秩序,司马氏则更倾向于利用诸生的士族儒家反对权力私人化的舆论重建皇帝权威。

【庚子二月癸亥于家中】