《记忆的隐味》读后感摘抄

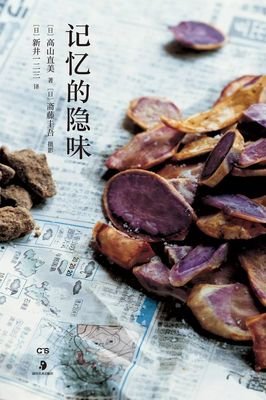

《记忆的隐味》是一本由[日]高山直美 / [日]斋藤圭吾著作,浦睿文化·湖南美术出版社出版的平装图书,本书定价:68.00,页数:144,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《记忆的隐味》读后感(一):味道的記憶

來北京生活幾年以後,對汕頭食物的慾望於發的強烈。想念像芥蘭牛肉、蕃薯葉這樣的家常小菜,也想念各式的生醃海鮮、滷鵝魚飯、牛肉火鍋...以前在悉尼留學的時候,因為那邊有很多廣東人生活,所以日常自己買菜做飯也常常能買到廣東的食材,蔬菜調味料都有,我甚至還記得我在悉尼自己做了腸粉吃。反倒是來了北京,南方的很多蔬菜在北方買不到,食材也不夠新鮮,就比如說汕頭人很愛吃的焯西洋菜豬肉/雜湯,對豬肉豬雜的要求就很高,半點腥羶味都不能有。可北京的豬多數是屠宰後的冷藏豬,也就不適合做生滾湯了。不過也有一些調味料是可以稍許帶回點家鄉的味道,就比如炸蒜末,還有冬菜、沙茶醬等等。偶爾煮個宵夜湯麵的時候下點冬菜,炸蒜末,就會想起小時候放學回家媽媽煮的麵,哦對,還有魚露的鮮味。

作為料理家的高山直美書寫食物自然是沒有什麼問題,不過這本《記憶的隱味》卻更多是她分享生活與旅途中出現的食物。有像《夏橘》這樣“浪漫”的表達(“吃夏橘,母親總是蘸鹽。吃番茄,祖母總是撒白糖,跟下雪一般。”,也有像《納豆》一樣,留存家庭趣事(爭搶納豆)的同時也有關於那位長年賣納豆的阿姨的背影記憶。

儘管食物是共通的,但記憶和情感卻是私人(和家族的)。不過在閱讀過程中卻是可以通過她的描述也勾起自己對相同或其他類似食物的一些記憶。就像她提到夏橘蘸鹽,我倒是想起小時候去外婆家過年,長輩們覺得喝可樂對身體不好(然而卻不知道為什麼不好),所以讓我們喝的時候都在瓶口撒點鹽(因為長輩們覺得鹽可以降火,大概也可以減少一些別的食物不好的問題吧)。現在想來也覺得有趣。

想起了陳曉卿在《至味在人間》裡說的,最好吃的是人,大概也就是高山直美通過“記憶的隱味”傳達的吧。

《记忆的隐味》读后感(二):是记忆容纳了味道

今年清明节的时候,我和朋友去了日本濑户内海,每天从高松坐轮渡前往各个小岛。四月初的日本还有凉风,尤其是小豆岛海边的那天,简直强风吹拂。在坡道上等待去往山上的公交车站旁,我们站了一会儿,那大概需要等将近一小时,我们就决定在周边找找吃的,那地方真的有点野生,至少在那个公交站周围找不到什么成体系的餐饮,最后,我和朋友绕到了路对面一座小房子的背面,找到了一家小小的家庭餐馆。

啊,现在想起来那可真是个家庭餐馆。门牌、菜单都是手写的,电视机既小又老旧,桌子每一张都不太一样,当然可容纳的人最多也就几位,我们进去的时候仿佛一切都是静止的,大概是还差一会儿到午饭时间吧,连主动出来招待的人也没有。

后来在我们的招呼声中,后面走进来了一位颤颤巍巍的老奶奶,我们手舞足蹈的比划着点餐,我和朋友一人点了一份定食,老实讲也是粗茶淡饭,奶奶先是从柜台取了两份定食,微波炉加热,而后又跟后厨另一位老人家问着什么,同时又每份定食加了一些小菜,倒了热茶。接下来打开了老旧的小电视,我和朋友就在安安静静的小房子里吃完了那一餐。

那味道说不上多好,但是有一种朴素的心安。在冷风吹拂的海边,疲惫的旅人找到了一个落脚处,温暖的碳水就像怀抱包裹了饥肠辘辘的身体,这一切与那个空间、空间中的奶奶融合在了一起,那就是一种记忆的隐味。

就如同阅读高山直美的这本书《记忆的隐味》如初一辙的感受。书很薄、文字简单,走马观花的读完也不过几小时罢了。有人质疑它作为一本美食书,没有垂涎欲滴的味觉唤起,作为小清新读物又太过寡淡了,这是必然的,因为作者原本就没有把它作为一本美食书来写啊。

她写了一道道她在路上尝到过的味道,有些料理实在是过于普通了,宛如任何一个旅人可以在路上遇过的粗茶淡饭,唯一不同的是那道料理其时其景,其人与其故事。那故事也并不跌宕起伏,一种熟悉的乡愁和人人可感的情感,三言两语的如同波澜不惊的日常,老实讲,没有人会对这些消化不良,这也是这本书最值得一试的地方。

从日本回来就仿佛进入了今年急转直下的某种情境中。行业寒冬、社会事件、经济下行、内外冲突,每个人都仿佛被时代变革的巨轮默默推着往前行,过载的信息让人情绪失调,在这一切之中读了这本书,在某个下午获得了简单的片刻宁静。也许当一切无解的时候更多的愿意向内求索,回到食物、床铺、家中的灯与旅途中的人,从这个角度来说,阅读高山直美的《记忆的隐味》,何尝不是在习得一种生活观。

《记忆的隐味》读后感(三):美食与爱

我是被这本书的名字吸引的,《记忆的隐味》,记忆有什么味道?我想,记忆是酸甜苦辣都有的。

一个人一生,经历那么多事,有好有坏,有苦有乐,所以一个人的记忆,也一定是充满好坏苦乐的,你的记忆是什么味道的呢?

这本书很神奇,为什么说它神奇,因为在这本书的书封上,有着这样几行字,日本女性皆心向往之的料理家,用味道记忆旅行,用味觉重温回忆。

美食家是一种神奇的存在,不止是因为他们的手下诞生出那么多卖相就很棒的美食,更是因为,那每一盘美食之中,都有着不一样的意义,小时候看过一个动画片叫做《神厨小福贵》,当时还是很不理解,为什么他们一个以做饭为基础的动画片,会有那么深的内涵,长大后的我,见识多了,眼界广了,心胸也不一样了,突然理解了很多过去一直想不明白的问题,比如这本书。

最近看了很多本用物表达感情的书,前两天刚看完的一本《文明密码:地道美物》也是如此,将中国文化的源远流长皆融于书中的一项项物品之中。

这本《记忆的隐味》也一样,翻开目录时,差点以为自己又看了一遍《文明密码》,但不同的是,这本《记忆的隐味》从目录上就有着和《文明密码》不一样的感觉,翻开它时就觉得一股温馨的气息拂面而来。

有没有那么一种食物,是你的亲人或者爱人最擅长的,只要一个味道或者一个熟悉的名字,就能让你怀念起过去。

乍一翻开这本书,第一眼看到的就是书中的食物插图,这本书的设计很棒,不止文字优美,就连书中的美食插图,也有着十分逼真的效果,但其实更有深意的,是这一份份美食背后隐藏的真心。

当我看完这本书之后,我发现这本书其实更像一本随笔,或者说一本游记,而很棒的是,作者不止在这本书里放了很多食物的插图,还有它的做法,简直不要太棒。

当你感冒的时候,是否有一杯温暖的姜汤摆在你的面前,温暖你的人生。以前看过这样一个段子,一个小女孩和妈妈吵架,大雪天里跑到了外面,饥寒交迫之下,她来到一个馄饨摊馆面前,摊主是一位很慈祥的老婆婆,老婆婆给了她一碗热气腾腾的馄饨,小女孩很是感动,流下了眼泪,此时老婆婆告诉小女孩,你都能感谢我一个陌不相识的老太太,那为什么不能原谅养育你那么多年的妈妈呢。此时小女孩突然醒悟,回去找了她的妈妈,那么你,是否也有过这样的经历呢。

一份美食,一份心意。更是一份爱,珍惜那个给你做饭的人吧,或许是你的妈妈,或许是你的妻子,或者是别人,珍惜这些人吧,别让爱你的人受伤害。

希望更多的人看到这本书,美食与爱,学会珍惜,学会懂得爱,才会有更好的精神面貌。

《记忆的隐味》读后感(四):生活味儿与世俗气儿

普通人眼里的平淡,在作者娓娓道来中变得如此温暖。

高山直美旅途中分享的一些料理都很简单易上手,诸如秘鲁式柳橙汁、鸡蛋三明治、波照间炸甘薯、热姜烧酒、烤马铃薯。菲律宾风味炒面等。在备好食材后,完全可以动手做出来,只是味道一定会大不相同,这大概是旅途的一大乐趣——尝到的美食是某个特定的地方,特定的人所做,带着特有的温度。如果用词来形容那就是“生活味儿”与“世俗气儿”。

聊到关于“生活味儿”,想到了去年三月在广州呆的一段时间,住在珠江边上,早上搭船花费五分钟可以到达黄村,然后跟同行的小伙伴一起穿梭在海鲜市场的小巷子中,弯弯绕绕到处找寻,只为了吃当地地道早茶。

白天游荡在公园里,三三俩俩的人唱着粤剧,也有人提着小音箱自带接好的话筒唱着张国荣经典的《千千阙歌》,每当这时候总会坐下来听他们唱,唱歌的人附近还有几个人组队踢毽子,几小世界和乐融融个却又互不影响。

半夜十一二点出门,步行十分钟有一条小吃街,海鲜大排档才刚开始热闹,食客们在露天矮桌上吃着海鲜配着啤酒,聊着感兴趣的话题仿佛比在家里还多了份舒适自在。身处其中,我只想听他们讲粤语,无关什么话题,单纯觉得粤语很好听。这大概是广州这个城市的人情味与“世俗气儿”。

每个城市的气息都各有不同,穿梭于其中,便也构成记忆的一部分。这些记忆会在触碰到相关节点时再度打开,有时候是一些人,有时是一些味道。正如我们对美食的偏好,对味觉的记忆,那是来自故乡的烙印,也是所走过的路留下的痕迹。不经意间尝到熟悉的味道,会想起家人,想起家乡的食物;吃广式早点时,也能回忆起走过鱼市吃到的那次早茶,还有大排档的海鲜。

高山直美分享的热姜烧酒,让我想到了八月在武汉东西湖大道维也纳酒店三层的餐厅喝到的姜丝可乐。无论是姜丝或者可乐都不是我所喜欢的,姜丝辛辣,可乐带气喝起来有点甜涩也有点呛喉的辣。可是一旦将可乐加热煮开,放入姜丝进去便会去掉其中的气体,带入一些姜丝的辣,做出来的姜丝可乐不仅味道不错,也可以暖胃祛寒预防感冒。当时正值第一次体会蒸炉这个词的恐怖,北京温度已经秋高气爽时,武汉依然是四十度高温,呆了一周直接热感冒了,每天晚上喝一壶姜丝可乐,别提多舒服了。

关于鸡蛋三明治,相对印度的厚土司夹炒蛋、芝士、大量高丽菜丝,我却更喜欢直接用葡萄干切片面包夹三文治火腿切片与生菜叶,菜叶与面包内侧两面可以涂抹一些喜欢的辣酱,当早餐别有一番滋味儿。

《记忆的隐味》除了高山直美的文字,便是斋藤圭吾的摄影,很美也极具质感,双页铺开的摄影大图,方便看到更多细节,木质桌面的纹理、桌布的布料及花纹样式、西表岛的便当竹编大碗、酿青梅酒的酸梅瓮,这些迷人的材料也是旅程中最不起眼的一部分,然而更多时候却能为生活增添一些平易近人的幸福感。

《记忆的隐味》读后感(五):比风景更迷人的是,旅行中的味道

大概是日本主妇文化的盛行,自然催生了一批有才华的“料理家”。跟厨师的概念不太一样,同样是料理食物,厨师是有责任去执行一套标准化流程,料理家更侧重于教你如何在家做出好吃好看的料理,可以灵活变通。

出身于日本静冈的高山直美也是其中之一,她曾任东京吉祥寺“諸国空想料理店kuukuu”的主厨,虽然餐厅已经在2003年结业,但里面的食物却以另一种形式被带给大众。看到餐厅名,或许大家也猜到了,这是直美根据她在亚洲、南美各国旅行时吃到的东西,再用日本食材呈现出来的一家餐厅,提供的是“万国料理”。

同样,《记忆的隐味》深深带着她的烙印。类似的书之前也看过,像渡边有子的《我喜爱的厨具与食材》,则是从食器和食材入手,每种关联一个食谱;而高山直美则是用旅行中的故事,来串起令人记忆深刻的当地美味。

巧合的是,书中作者写到的绝大多数地方,都是我也去过、吃过的。于是,看书的过程也变成了自己的一趟回忆之旅。

菲律宾鸡粥、越南烤鱿鱼干、韩式煎饼、泰国卤肉饭、印尼鸡肉米饭、西表岛便当、福冈乌冬面、波照间岛的炸甘薯、法国的芝士焗马铃薯、印度香料红茶、秘鲁库斯科红汤……并不是多么精美的高级餐厅菜色,只是当地寻常百姓接触最多的食物,因为日常,所以经得起时间检验,也适合在家做再创造食谱。

最抚慰人心的,往往就是东南亚的路边小摊,这一点我也和直美小姐有同感。那种走上街头就能遇到的纯粹亲切感,正是冷冰冰的日本大城市所不具有的。在西贡时候,作者每天被酒店对面的咖啡厅老板娘招呼,喝完咖啡,在路边买一片烤鱿鱼干,还会有香香的小姑娘跑来,帮她把烫手的鱿鱼干撕成小片。

人在旅途,总是更加脆弱,也更容易被旁人一些小小举动给治愈。身患感冒在寒冷的加德满都,一个驼背、矮小的尼泊尔老太太,用手势指点直美小姐,如何捏碎、然后煮泡面。来自陌生人不经意的关怀,令人突然鼻酸。回到东京后,直美咨询了尼泊尔商店的店员,试着在煮尼泊尔泡面时加入生洋葱末,作为佐料增添了奇妙风味。

写印度的几篇是最有共鸣的,同样地坐过印度长途巴士、背包穷游、在旅舍做饭,想尽办法找到合胃口的食物。看到直美写的鸡蛋三明治,立刻就想起曾在蓝色之城焦特普尔的经历,最后的最后,被一个廉价、毫无卖相但在当下却无比美味的炒鸡蛋三明治拯救了。

其实,《记忆的隐味》是作者在全日空机内杂志专栏“翼之王国”的文章合集,每一篇都精练好读。中文版的诞生也颇为有趣,译者并非中国人,而是日本作家新井一二三,她曾在中国留学和生活,中文达到了可用它来写作的水平,由她执笔翻译,更多还原了日文原文质朴的节奏、语感。

就像她在书里形容的一样。“一天只做一件事,如俄罗斯民歌般的日子。”直美小姐懂得如何像生活一样去旅行,在每次发现新事物的时候,都能保持一股热忱的好奇心,去尝试、去感受。

我也同样,那些走过的国家和城市,最终都变成了“藏红花酸奶很好吃”、“牛肉汤粉绝妙”等诸如此类的符号,留在记忆中。

《记忆的隐味》读后感(六):旅行,美食,以及记忆的故事

在我看来,这是一本很美的书。

一个关于记忆的故事,一道让人想念的美食。旅行中遇到的风景、人、食物,皆是故事的一部分。

文字与图片的搭配读起来很轻松(晚上看的时候太馋人了)。

在《鸡蛋三明治和夕阳》这篇中有一段让我印象很深刻的文字:

星期一坐巴士去市场;星期二用小石磨把买来的香料磨碎;星期三用磨碎的香料做咖喱;星期四去村子里的邮局……就这样,一天只做一件事。读这段的时候我脑子里会浮现出对应的画面:淡绿色的巴士、台阶上穿着长裙磨香料的女孩、飘香的咖喱、好看的明信片……很宁静、很美好,是那种远离都市喧嚣、回归内心,慢慢地享受生活的画面。

现在正是吃柚子的季节,书中有一页左边配的是剥好放在透明碗里的柚子图,右边是一首小诗《夏橘》:

吃夏橘,父亲总是蘸小苏打。吃夏橘,母亲总是蘸盐。吃番茄,祖母总是撒白糖,跟下雪一般。好清新的画面呀,像是在炎炎夏日喝了一杯冰柠檬水一般透心凉的感觉。虽然已经是初秋了,但武汉的天气依旧炎热。

没有整颗整颗地啃过柠檬,想想都觉得要酸掉牙,但是榨果汁的时候喜欢挤一瓣柠檬汁。不太爱喝茶,但是看了《红茶海报》这篇之后,竟生出了想要喝红茶的念头。用透明的玻璃杯,泡一杯红色天鹅绒颜色的红茶,在某个阳光明媚的午后,一边品茶,一边读喜欢的书……

关于香菜的记忆。

我是打死都不吃香菜的类型,这恐怕是天生基因里带着的,但是也很好奇那些对香菜欲罢不能的人,究竟他们味蕾里的香菜是怎样的呢?在《绿色米饭》这篇当中作者就经历了对香菜从讨厌到喜欢的变化:

“吃下一口,满嘴都是犹如磨碎过的椿象一般的臭味,让人不由得皱眉。实在是很特别的味道。”(特意去查了一下“椿象”,就是臭虫。好有画面感。)

“尽管如此,无论走到哪儿,我都积极地品尝海鲜沙拉……久而久之,我却开始真正喜欢上了这种味道,甚至觉得为游客做的海鲜沙拉里香菜的量不足,吃起来不过瘾。”

嗯……这个变化跨度对我来讲实在太大!

关于记忆里的味道——奶奶做的炒白菜梗。

一颗大白菜在奶奶手中可以变成两道可口的菜(一般叶子和梗混在一起炒,我会专门挑叶子吃),白菜叶子和白菜梗。把白菜梗切丝,用辣酱简单地炒一下,出锅之后味道竟然意外地好,特别下饭。至今我仍怀念着当时的味道。

不论是奶奶做的炒白菜梗,还是作者笔下的《阿爷和黑糖》:炸甘薯(在热油里,甘薯又恢复了鲜艳的紫色。一炸好就搁盐马上吃,既黏又香);《老伯的粥》:炸蒜头片的香,加上鱼露和柑橘的酸,那味道似乎令人越吃越饿;《长屋的便当》:里面有柠檬黄色的米饭、带骨头的鸡块、四季豆、豆芽菜,还有咖喱水煮蛋在米饭周围排队……都是记忆里的隐味。

《记忆的隐味》读后感(七):你的回忆看起来很好吃

1)

前些年在台湾,喝到过一种杨桃汤。深琥珀色的液体,上面飘着青中泛着鹅黄色的,五角星形状的杨桃片。尝起来甜甜咸咸,带着话梅甘草香气,倒像是用腌渍梅子泡出来的。

坐在友人的机车后座,喝着这并不算好喝的诡异饮料,洋红风铃木在头顶一掠而过。这种动画电影一般的场景,不知为何就印在我的脑海中。

后来,在上海的台湾水果茶店,我又买到纯酿杨桃汁,插上吸管小口琢饮,虽然淡了一些,但是舌尖再次绽开咸话化味道的一瞬间,我的耳边有呼啸而过的风,头顶是华丽的粉色风铃木花朵。

那一口杨桃汤,就像记忆的门钥匙,带我穿越时空,回到多年以前的夏天。这是气味带来的“普鲁斯特效应”:只要闻到曾经闻过的味道,就可以解锁以前已经遗忘但却生动、饱含情感的回忆。

因为味道是呼吸和吃喝的伴生,随着空气和食物进入我们的体内,深入心灵,直通向存储记忆的海马体。但凡我们要生活,就永远无法摆脱它。

2)

作为普通人,以味觉存储下的记忆,只有凭缘分才能再次开启。但是,如果你厨艺不错,吃到一样东西,就知道怎么做,那你就可以记下菜谱,然后在想念它的每一刻,都做一顿饭。

这就有了高山直美的这本《记忆的隐味》。

每篇都从一道独具风味的美食入手,勾勒当地旅行散记,或者随写自己成长中的回忆,配上胶片拍摄的食物图片,还有简洁易上手的菜谱。

其中,我最想尝试的,有秘鲁库斯科的的红色虾汤,越南风味鱿鱼干佐糖醋酱,日本波照间岛的榨甘薯,加入印度香料的奶茶冻和蜂蜜,福冈的盐煎土鸡配柚子胡椒……从食材和配料来看,味道应该不会太差。

但是,书中也有一些我一开始完全无法理解的菜肴。比如,只要拧就可以的秘鲁柳橙汁,尼泊尔的酱油味泡面泡的面条汤、烤马铃薯和蚕豆、紫米糙米饭团、热姜烧酒……总觉得是哪里都可以见到的寻常货色,并不值得大书特书。

不过,即使是最平常的烤马铃薯和蚕豆,也和日常吃的有所不同。书中所介绍的,是秘鲁特产马铃薯,黏到会拉丝,充满甜味和苦味。当地盛产岩盐,而且到处都有种植胡椒的农场,所以无论在哪家餐厅,都有岩盐和黑胡椒粒,是食物始祖般的野性组合。作者特地介绍了秘鲁人喝啤酒的方法:用柠檬片擦一擦杯缘,沾上岩盐喝,有点像我们喝龙舌兰酒。以及一种叫“cebiche”的海鲜沙拉,白鱼、乌贼、干贝切成生鱼片,用岩盐和柠檬汁浸泡,加绿辣椒,香菜和黑胡椒拌一拌,吃起来辣味激烈。

(说到岩盐,这种海鲜沙拉,一定是《塞尔达传说》里面那种可以提高抗寒属性的辣味海鲜料理!笑。)

这大概就是阅读这种旅行书的乐趣所在。在世界的那一边,人们和你吃着看起来相同,又有很多奇妙差异的食品。你所知的边界被不断打开,又填入新的见闻。

3)

除了旅行风物,书中也记述了作者的生活回忆。

初到东京时,校园陌生,同学难亲近,作者只有在周末去逛市场时,看到金黄色的蜂蜜、中国茶叶、鲜红的生肉、进口巧克力这些东西,才觉得快乐。

进入梅雨季,买来大粒的新鲜黄色熟梅,泡在清水里,深夜起来,会闻到甘甜的水果香味,这是一年中只能享受一晚的乐趣。

秋天挖花生,洗净根部带出来的泥土,和盐一起煮,在老家方言中,这种做法叫“uderu”……

这些珍贵的生活碎片,读来充满乐趣之外,也让我对自己的生活有了反思:也许,我也该拿起笔,记录下自己生活里看似寻常的四时起居,保留一些记忆的隐味。

《记忆的隐味》读后感(八):探寻世界各地的美食,重温带着烟火气息的记忆,感受味蕾上回忆的绽放

文 | 海蓝蒲雨

静谧的时光,悠然的文字~有一种美食,当我们百炼成钢的味蕾在不断体会食物带来细腻口感的时候,回忆的记忆匣子会不由自主地自动打开,把跟这美味食物相关联的旧时记忆拉扯出来,像看老电影般地在脑海里播放,让食物覆上了记忆里曾经的滋味,让心房体会着曾经的感怀。

高山直美的这本《记忆的隐味》美食散文集自带人间烟火气息,仿佛透过她的眼睛看到了不同时期不同时刻品味到的不同美食,连接着她生命中散发着无限温情的食物记忆,让我们在揣摩食物美妙的同时,还能够感受到“现在”和“过去”跳跃的回忆,让人心之神往。

一张纯净未加修饰的照片,一篇能够呈现美食连接回忆的文章,一个会勾连味蕾并让人想试试看的食谱,就这样成为了高山直美笔下一篇又一篇自带烟火气息的文字。

看着高山直美的文字,会觉得时间在指缝里慢了下来,变得悠然惬意起来。可以窝在沙发上,或者猫在被子里,或者坐在捧着一杯清茶的桌子旁,外面世界的纷扰一下子就隔离开来,只能够听到静静的翻书声音和心脏跳跃的声音,这一场跃然纸上的大餐正拉开了我们记忆的大门。

在旅行中,我们总是会尝试当地的美食特色,高山直美也是亦然,而且她曾经可是一位餐厅主厨,料理手艺肯定高超,所以她笔下的美食总是让人极其期待。一篇又一篇文章看下来,却发现她发现的美食并不是那种厨艺复杂难以复制的那种类型,反而是简单、纯粹、直白的食物,让人惊讶连连。

柔软到不可思议的鸡蛋三明治、混合着黑糖一起吃的炸甘薯、拧到破皮儿混上籽的柳橙汁、松散的韩国寿司、抢着吃才香的纳豆……这些都是随处可见的食物,却最能勾起灵魂最深处缠绕在心灵的羁绊,而沾染上记忆的食物总是多了一些岁月的滋味,仿佛如陈年老酒般越酿越香。

吃过成千上万道美食的高山直美会最喜欢什么样的食物呢?看到最后,我便知晓了。高山直美像一个可爱的小孩子,最喜欢吃的就是烤马铃薯了,不用说太多,大家肯定都知道这跟她的童年记忆有关,而一个香香的马铃薯则映衬着她快乐时光。

在高山直美这么多的旅行中,最让我魂牵梦绕的是她那次为期两个多月的印度之旅,倒不是说印度有多么吸引人,而是高山直美的旅行过程让人十分向往,没有过多的安排行程,只是每天只做一件事,彻彻底底放空自己,发着呆看着海品着最平凡的食物,一点点地看着夕阳落下,多么渴望这样的惬意人生啊!

我的记忆突然迸发了起来,跳转到了云南洱海边,灿烂的阳光,淡蓝的海水,放空的内心,或许在未来的一段日子,我也会跟高山直美一样去悠然地度个假,过一段悠哉快乐的“生活在别处”的日子。

生活的车轮在徐徐向前,味蕾的绽放也在不断更迭,而内心的悸动却停留在儿时品味的食物上,带动了曾经的过往记忆,留在了心灵的某一角上。旅行他乡,某一个时刻,一道带着异国风情的食物,就这样悄无声息地打开了我们记忆的大门,让我们感受那些记忆的隐味!

《记忆的隐味》读后感(九):隐味之味

梅雨季里刚刚泡下的青梅,被甘甜的水果香味惊喜,那是一年享受一晚的乐趣。在似乎已经忘却的时候,却会突然再次被这股香味唤起。为大海和夕阳准备的鸡蛋三明治里夹着炒蛋和芝士,以及不成比例的大量高丽菜。夕阳在海平面上消失的刹那,三明治也吃得干干净净了。加尔各答市场上,各种各样的香料堆成了山形,红茶很香,很好喝。回家后泡时,似乎远方飘来了香料的味道……

高山直美捡拾着记忆的碎片,似乎能回到原点,却又不免残破。浮光片影之间,甚至缺了来龙去脉,没有出处,不再可寻。她还原、改良当时的菜式,也复写或篡改往日的记忆,但更多的是细小点滴。紫色米粒是是藤萝花的颜色,第一次的红茶是红色天鹅绒的感觉,祖母给番茄撒上的白糖跟下雪一般。味道是淡淡的隐味,回忆也是浅浅的、迷离的。毕竟,踩下的脚印再重,经历潮水的反复冲刷,不该巨细靡遗了。

龙目岛的便当里,柠檬黄色的米饭是加了姜黄粉和椰奶;马尼拉大雨中的快餐店里,鸡汤粥里加了炸蒜片、黑胡椒和青葱末,还淋了鱼露和绿柠檬汁;韩国火车上让人迫不及待的海苔寿司卷里有鱼肉香肠、煎蛋和黄色的腌萝卜干;泰国曼谷的那晚卤肉饭的酱汁还融合着蚝油、八角、焦糖和滚烂的蒜头;西表岛的便当里是紫米和白米混合的饭团;还有秘鲁的绿色米饭,是加了香菜、牛至、菠菜一起炊煮的缘故。

因为与各式食材的碰撞,普通米饭透露出了种种隐味,日复一日的人生,也是种种相遇,种种巧合,才让记忆拥有了更绵长的隐味。再一次次地,利用食物索引,凭借味觉标的,重返,咀嚼,串联。

之前读堺雅人的随笔,他说自己是惰怠保守的都市生活者,并非追求刺激的人,但真到了“未知之地”,品尝着当地奇奇怪怪的食物,也会有“心醉神迷”之感。高山直美的文字,似乎也充满着这种迷离的感觉,减去了一些实感,反倒增加了一些梦幻的感觉。

她讲到了在库斯科果汁摊上喝柳橙汁的经历。那里只有一张油漆剥落了大半的小桌子,上面排列着杯子。小女孩背着一个小婴儿,赤着脚,穿着民族服饰,袖口和刺绣早就破了。她用力拧橙子,桌上被弄得湿乎乎,黏糊糊的,地上随意扔掉的果皮堆成了山。她还提到在新潟面筋店里的老先生,他表情始终不变,像机器人一样不停工作着,这日复一日的重复作业一代代延续着。对于旅人,是记忆里特别的见闻,对于他们,只是庸庸碌碌的平凡生活而已。

堺雅人说的一段话很动人:“家务活我也想认真地做。因为我所从事的是非日常性的工作,总感觉有与日常生活脱节的倾向,所以,早晨起床后好好吃饭,了解现在超市在卖什么东西,是非常必要和重要的。产生这样的想法,只是最近的事情。刚开始演戏时,我曾经以为必须要脱离浮世众生,才能当个好演员。“那一年,他三十二岁。

我相信,会留存在漫长记忆里的体验和经历,大多是特别的,是与庸凡生活相悖的。料理中隐味的作用也正在于此,少量的,特别的,或者与主味冲突的,不夺风采,只为了让食物味道的层次更丰富。

高山直美说她自己的舌头已经不太记得那杯柳橙汁的味道了,“除了甘甜之外,似乎还有点野生果物的酸和苦,以及那令人发麻的酸香味……”但每年尝着柳橙汁,她都会努力回想。

生活中的种种想必也是一样的。

《记忆的隐味》读后感(十):唯美食与旅行不可辜负

随着年纪的增长,逐渐歇了很多心思和爱好,而美食和旅行一直我无法放弃的。大学的时候,总觉得生活费不够用,所以除了在武汉市没内晃悠,没怎么去过别的城市旅游。而现在,忙工作的我,放假就只想着躺在床上休息,压根就不想出去旅游,更别谈吃各式各样的美食了。初看到这本《记忆的隐味》的时候就心动了,“如果记忆有味道,那会是什么?”对旅行和美食毫无抵抗力的我根本无法拒绝这么一本好书。读完之后,精美逼真的食物真图,配以温暖的文字,在看到自己心仪的菜品的时,还有制作方法,让你可以学做自己喜欢的食物,更加觉得这就是一本吃货的福音之书。

我最常看的综艺就是美食综艺,看主持人天南地北的吃喝,和家里人聊天,也是聊吃的我最开心最兴奋。看了那么多的美食与旅行,我想了很多,发现其实旅途中好吃的食物,往往不是高档餐厅的各种高级料理,就像高山直美在书中所写的那样,都是些当地百姓接触最多的食物,通过她在旅途中的故事串连起来。日本韩国的饮食,比起我们国家,是要清淡许多的。之前在朋友的推荐下看了《孤独的美食家》,剧中日本人吃东西的样子给我留下了很深的印象。

高山直美讲述旅途中的美食故事,跟着她的文字描述,仿佛就像是在看一幅画。春风明媚,阳光正好,樱花树下,一间不同寻常的商店。穿过潮湿又狭窄的小巷,走过自己曾熟悉至极的街道,那里有我最纯真的日子,只是如今却找不到儿时的那条道路了。最近越来越喜欢看慢综艺和博主的VLOG了,那种宁静祥和的生活方式总能治愈我。清晨,漫步林间小道,煮一壶香茗,焚香,练字读书。黄昏时分,于河边散步,静坐,欣赏夕阳落日。又或是简简单单,家人围坐在一起,聊聊天谈谈心,睡前安静读书。

我一直惦记着姨妈家的锅巴粥,如今想来,好像也不是真的就好吃到了极点。而是每次吃锅巴粥的时候,都会和家里亲戚一起喝粥,欢声笑语才让这碗粥变得异常好吃。当时间慢下来的时候,食物就变得更加鲜美,而记忆也变得更加美好。当时间流逝,最初的食物味道,我们的记忆已然不再深刻,可是与食物相关的人或物我们或许印象会比较深刻。入了手账坑之后,为数不多的旅行都记录在了手账本上。回头翻阅的时候,才发现,关于食物的描写,我其实没有写多少,大部分都是记录我与家人出行的细碎相处。

记得朋友失恋的时候,我们陪她出去散心,当时无意点了一道菜,她听到这道菜名字的时候就哭了出来,我们当时都不知所措。了解之后才明白,原来这是她与男朋友最爱的一道菜,曾经吃这道菜的时候,记忆有多美好,如今想起来就有多难过。一道食物,承载了我们或悲,或喜,或伤,或痛的记忆。可能当初品尝食物的记忆模糊了,但是那一刻的感受定是铭记于心的。幸好,我们还能重温这道菜品。

读完这本书,才发现《记忆的隐味》这个书名取得有多恰当。感谢这本书,让我又回想起了很多我曾经美好的回忆。食物的味道可能相同,可是记忆却是独属我一人的。