《孟丽君》经典影评1000字

《孟丽君》是一部由韩再芬 / 侯长荣执导,传记 / 爱情 / 古装 / 戏曲 / 歌舞 / 家庭主演的一部中国大陆类型的电影,特精心从网络上整理的一些观众的影评,希望对大家能有帮助。

《孟丽君》精选点评:

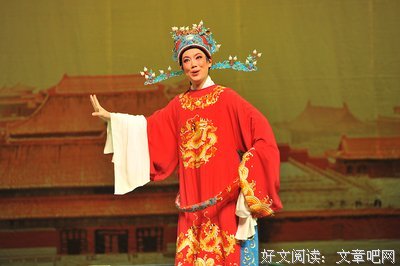

●少见的戏曲电视剧,好喜欢韩再芬,长得漂亮唱的又好!

●韩再芬~

●哈哈哈哈 为什么不嫁给皇帝?一定是觉得皇后太麻烦。有时候不跟某个男人结婚还真不是因为他本人的原因。

●一定要重看一次嘤嘤嘤嘤 修养不够原著看不下去求靠谱的剧本or白话小说

●她真的是相当美了

●现在想来很有可能是人生中看过最多遍的电视剧 韩再芬美炸裂 小时候里面的黄梅戏全都会唱

●对这个黄梅戏印象特别深刻,里面唱段的词和调都记得一清二楚,没事儿还自己唱一唱。韩再芬和侯长荣给我的印象特别好,孟丽君多么聪慧帅气又美丽啊,以至于现在韩再芬的图片被做成表情包到处用但是好多人都不知道这是谁的时候我特别想给所有人安利这部戏啊!侯长荣还有红楼的印象加成,就觉得特别帅,看戏的时候却也觉得这皇帝就不要破坏人家姻缘了嘛,看来我从小三观挺正啊。皇甫少华印象里就记得不太大气的样子,不过小时候的我还是希望孟丽君和皇甫少华能有好结局的。结局很好,我的记性也挺好。 唱起来: 阴时阴来阳是阳,阴阳错位本荒唐。云南有个奇才女,胆识竞比男儿强,中状元,当新郎,拜丞相,入朝堂,文治国,武安邦,倜傥潇洒振朝纲。奇女奇遇展奇才,奇功奇业建辉煌,休怪女儿癫,休怪女儿狂,只因人间有荒唐也只有荒唐对荒唐。

●韩再芬扮相美 唱的也好

●九十年代拍了好多黄梅戏电视剧啊,也是推广的一大生力军,唱段上口有点问题,有换成普通话的也有还是安庆话的,服装比较出色,既绚烂又不会太花。

●童年女神 韩再芬

《孟丽君》影评(一):经典

黄梅戏拍成电视剧,不太多,都挺好看的。这部尤其好看,因为韩再芬。

传统的孟丽君比这个剧的故事要简单些,主要内核不变,就是雪冤最后有情人终成眷属的故事。剧里丰富了许多内容,包括感情戏,更好看了。

韩的扮相特别美,唱腔、身姿都悦耳悦心。男主也英气勃勃。

黄梅戏唱腔婉转,服装美丽,演员都是帅哥美女,可看性特别强。尤其是能听得懂,一大优点啊。

《孟丽君》影评(二):无关孟丽君,关于婆婆

很小很小的时候,寄在我妈妈以前的语文老师家里学习语文,一个婆婆。我在她家看那种已经黄得掉页的儿童文学,年代特别久远的那种。我最喜欢公公把猪瘦肉切得碎碎的一小粒一小粒,加上酱油花生等等我不知道的调味料炖。非常软烂入味。中午吃完饭婆婆会带我一起看今日说法,每天写完一篇作文,看会书,时间没到婆婆会带我看戏曲。我感觉我小时候已经看过无数遍的孟丽君了,那时候婆婆总和我说,孟丽君的主角真漂亮,但是漂亮还不够,做人还得善良,这个女角色和这个男角色真是郎才女貌,如果现实生活中也能够在一起就太棒了云云。婆婆的这些话对我那时候影响挺大的,至少在当时让我作为一个小女孩,我对于一个好女孩的评判标准不止是漂亮,聪明更多是善良。我家里是没人看戏曲的,但是我现在去一些历史文化名城旅游的时候,如果当地的戏剧特别出名,我仍是会去看,哪怕一个人去。小学四年级的时候我的数学成绩一直没有起色,婆婆年纪也大了,身体不行,我便转去数学老师家,和我的一群小伙伴们一块儿写作业学习,也没有在语文这块儿多花时间了。数学老师家小孩特别多,都是一块儿写作业的同学,大家总是爱围着圆桌杂七杂八地说些什么,我的价值观认知可能也是从那儿慢慢开始崩塌吧?这几年总想着有机会再看一次孟丽君,可也一直找不到机会。前年婆婆身体特别差,我妈妈和我家里其他人都去医院看了她,但是我就是不好意思去,觉得特别别扭,我外公说我没良心。他们回来的时候和我说,说婆婆夸了我。我现在也不知道婆婆咋样了,我也不敢问。我现在还记得当时我和婆婆说我的心事,我在婆婆怀里哭的样子,好像还是昨天。

《孟丽君》影评(三):美人未迟暮

粉上韩姐姐就是从这部剧开始的。

当年信息传播不发达,不知道从哪里买影碟,不过95年应该还是录像带的年代呱。于是自己用复读机洗了一堆带,然后给电视录音。然后一边做语数外一边听戏。同桌粉赵雅芝,我粉韩再芬。那个年代,我是小学生中的奇葩。

孟丽君剧作里会有女驸马的元素,但是比女驸马高级很多,情节百转千回,美丽聪慧又有决断力的完美女性形象塑造得让人信服,因为她也有无奈和绝望。

那个年代很多老电视剧,都会主张女性的自立与个人意识的觉醒,以及挣脱男权社会的挣扎。印象深刻的有<上海一家人>的若男,<女人不是月亮>里的扣儿,<情满珠江>里的淑贞。想想80后、85后的扎实沉稳的性格应该很受当年那批正价值观,高审美质量的影视的引导了,包括最爱的<孟丽君>。哪里像现在的鬼畜神剧那么泛滥啊。

老的戏曲电视剧常常重艺术表达而轻思想启发,但是<孟丽君>的剧本创作很明显超越了戏曲的既定框框,具有清晰的人物性格和行为逻辑,情节会有小意外,却在情理之中,不落俗套,所以能抓住人心,并且老少通吃。

当然,当年不到30岁的韩美人正值芳华,服化道在那时的戏曲剧作里算上乘。小时候认定这个姐姐简直是整个宇宙最美好的人儿,可谓文韬武略、风华绝代。直接结果就是以孟丽君为榜样,求学路上考了一辈子第一,一直考进五道口水木站。现在想想再次觉得自己是奇葩。

看过孟丽君,后来一天猛觉得李香君和孟丽君面容有点相似,待电视重播<桃花扇>才印证猜测,原来打动过自己的人是同一个人啊,真是恍若隔世。没办法,<桃花扇>播出时自己年纪有点小,没记住美人的名字。不过,从词曲的艺术性来看,<桃花扇>更胜一筹,毕竟有孔大才子的底本。

后来看韩姐姐的<徽州女人>,身段唱腔中的自信依稀还是当年的孟丽君。至今,虽然韩姐姐脸上难掩岁月痕迹,虽然自己也已到姐姐当年冲锋黄梅舞台的年纪,虽然粉过另一些美好的人,但还是时不时翻翻再芬剧院微博,还是看到她就好开心,只有韩再芬才是心头最深的朱砂痣。等日后忙中偷闲想去一次安庆,找找素未谋面却如旧雨,那些儿时心心念念的美好吧。

《孟丽君》影评(四):电视剧没有表现出女性独立意识

一、电视剧与原著的差别

1、电视剧被改编成了爱情故事,女性乖巧地回归了男性世界;原著则是要女性实现其独立的自我价值,回归男性世界必然抹杀了其存在的意义。

2、为了大团圆结局,让丽君正常回归男性世界,电视剧作了如下改编:(1)把丽君与皇甫少华安排为青梅竹马,情意绵绵的恋人关系,男主人公对丽君一片痴心。

原著中男女主人公相互根本不认识,只是双方父母出面订婚而已,这也为后来少华拜丽君为恩师,但却不认识她的原因。因此,电视剧的改编有一个极大的漏洞,青梅竹马的恋人怎会认不出自己的女友就是恩师?

(2)孟丽君的出逃被安排为为父鸣冤,目的性明确。而一旦这个目的实现,丽君又要考虑如何回归男性世界的问题。电视剧中的女主没有表现出对从政的热心,也没有自我实现的问题,一切的作为都是为了团圆,和家人团圆,和爱人团圆。

原著中孟丽君的出逃、丈夫未婚先纳妾,都是为孟丽君将来的自我觉醒提供契机。

总之,电视剧版的孟丽君只是一个富有传奇色彩的爱情故事,就这一点来说跟《女驸马》、《梁祝》之类的通俗剧没什么分别,完全抹杀了原著中女性自主意识觉醒的关键部分。因此,电视剧无法解答以下疑问:

女主人公最初担任兵部侍郎时,朝廷全是禄蠹、庸臣、废物,经过三年平叛,荣升宰相,在此期间清理了官员队伍,建立了自己的门生故吏体系,把朝政打理得井井有条,难道这样宏伟的事功成就不足以激发她的事业心?有什么理由仍然要以爱情和家庭作为自我价值的归宿?这样的人怎么可能会心甘情愿地回归男性世界作一个贤妻良母?

我们现实中很多女干部都顾不上家,没法履行贤妻良母的责任;而有心作贤妻良母的人也成不了尽职尽责的好干部。这是因为这两种特征根本上是相互冲突的,不可能在一个人身上同时具备,否则必然造成人格分裂。慈禧太后与同治帝的关系也说明了这一点(详见《清史十五讲》第十二讲),一个成功的太后必然是一个失败的母亲。曾经拥有整个天空的雄鹰不可能乖乖地回到笼子中去。

二、尽管剧情建构上有以上漏洞或疑问,黄梅戏的孟丽君仍然受到群众的广泛喜爱,这又是为什么?

B站的弹幕和评论大都集中在喜欢帝君、华君哪一对cp,以及女主角的绝世容颜上。这表明:

(1)电视剧的改编迎合了有情人终成眷属的百姓心理;

(2)观众看戏有一种捧角的心理,表面上是对异性演员的性的喜好,潜在的是对自己喜欢的女主角(或男主角)有一种替代心理,似乎戏台上的角色能替代观众完成其内心的愿望。

以上心理要得以成立,关键在于该剧剧情的起伏冲突能抓住人心。戏中所有的戏剧冲突都是女主所面临的困境,而每次困境都主要是女主人公凭自己的能力予以化解的。其间当然也有贵人相助,但贵人的帮忙只是辅助,女主个人的能力占终究主导地位。最后一次困境简直就是绝境,女主身份暴露,面临被皇帝逼宫的难题,这个难题单靠女主无法解决,需要有更多的贵人出面才能解决。而这些贵人之所以会出面,又跟女主平时积攒的德行人脉有关(比如治好太后的病博得太后好感、打击了国丈的恶势力让太师得利,奖掖后进、门生故吏满朝等),所以归根结底还是女主自己救了自己。这样,大女主的形象由此确立,加上女演员的颜值,自然为其赢得观众的认可。

《孟丽君》影评(五):只缘人间爱芳草——黄梅戏电视剧《孟丽君》分集评论

现在和当年都会去想,到底为什么这部电视这么好看?从小学时代到现在,学识和阅历都有所增长,而它带来的感动悸动依然如昔。

全剧台词唱词皆通俗易懂,却又文采深蕴,曲调演唱贴合剧情,优美动听,有黄梅戏好看好听的优点,无黄梅戏太俗太闹的缺点,但说它是精品是巅峰,原因绝不止于此。

一

孟丽君是自信,活泼,才华横溢的善良女孩,上天赐予她的那么完美,家世容貌才学爱情友情样样不缺,所以她的快乐张扬得嚣张,如同她手中剑尖的锐气,仿佛永远不会有忧伤,就算念着“一寸相思一寸灰”,那也是幸福的思念。

如同孔尚任说的戏剧动人处,就要在快乐时着力渲染,悲伤时则更显悲伤,很快皇甫家得到不好消息,而孟家却浑然不知。看着丽君依然无忧无虑的画像作诗,大胆扮男装玩闹,观者的心情却开始替她着急。这是第一处转折。值得一提的是,电视剧没有一个无用情节,每一个都在塑造人物,同时也将扮男装一事埋伏得极其自然。

平和快乐的日子被一封信骤然打破,孟家人的急痛,时间的紧迫,换了类似摇板转快板的唱腔,将气氛烘托得相当紧张。改扮、逃跑,一番忙乱,正待失去耐心,却恰如其分的在逃难船上插入一段对唱,慢节奏的演唱很好的舒缓了过于紧张的情绪,优美深情的词曲也带来审美的感受。同时也再次加深丽君与少华的情感铺垫,这为后面的情节起到极其重要的作用。

接下来再一转折,将无用的人物狠心去掉,加深丽君的不幸遭遇。

二

凄风苦雨的开头,非常优美的词曲,而丽君的乐观勇敢也得到体现。即便凄惶如此,也带泪说笑,且果敢决断,把握住机会当即决定前去郦家庄。

郦家庄一整段巫婆跳大神,我认为也是安排得很好的情节,有效的冲淡了之前的愁云惨雾,也道出郦明堂病情沉重及全家的绝望,让观者一笑之下,开始期待丽君会怎样去运用她的岐黄之术?

再芬的表演在这里开始显现出很强的感染力,将人物由茫然愁苦到乐观坚强演绎得令人动容,而贯穿始终的沉着自信由内而外自然而然的散发出来。虽然非常年轻,却有一种让人观之感觉安稳的气势,观者的心情由为她担忧着急,不知不觉变成了期待她怎样化解前路上一道道难题。

而丽君毕竟是个女子,面对曙光前最深的黑暗,在用乐观给身边每一个人带来帮助的同时,她夜间难寐,国仇家恨,儿女之情,未卜前途,件件堆上眉头。在“背灯愁泣到天明”之时,陪伴她的只有远方的少华,这也是支撑她数次背水一战的力量,让她义无反顾的选择。

柳暗花明,冒名顶考的机会引出更多期待。

三

考中状元已经是观者意料中事,而接到绣球更是喜剧中的闹剧,即使丽君一万个不愿意,观者也是其乐融融。

而沐浴、新房一段,又有更出乎意料的情节,观者心情随着剧情跌宕起伏。姐妹新房相逢,抱头痛哭辛苦遭逢,刚刚化解的危机,红烛罗帐,喜气之下却不由人不为苦命女子握一掬同情之泪。姐妹深情进一步表现。

集末太师奉旨入朝,情节之环环相扣如此。

“原以为夺魁做官参权奸”一段词,寥寥数句,而写人世艰难,丽君智勇,力透纸背。

四

皇帝的出场即体现人物性格:年轻急躁,判断力倒是很不错,是非还算分明。作为喜剧角色的皇帝,他少决断,爱问怎么办,轻易便下结论。而朝中却是一帮无用之人,太师虽好,年事已高,皇帝需要一个得力大臣。

在这种情况下,之前伏笔两次的岐黄之术再次发挥作用,山重水复之下,孟丽君千呼万唤而又意料之中的登场。这是一种很有型的出场方式,所有人都搞不定的,她敢去试试,而剧中人都怀疑她的能力,观者却期待着她的表现会有多精彩。

皇上说“平身”,走开又回头,是因为这才发现面前的男子容貌相当出众,皇帝心中直以“天下第一美男子”赞之,而同时背景也响起柔情婉转的乐曲,这一乐曲在后来丽君与皇帝独处时,在皇帝思念时,都会出现。伴着这样的音乐,郦明堂的脸呈现在眼前,神色自如中掩饰一分紧张。红色的灯光,红色的官袍,俊美而又妩媚的状元郎,即便一望而知是女扮男装,也不觉跟着皇帝共鸣:的确,“真可谓天下第一美男子!”

就在治病这一小小段落,剧作者依然安排了悬念与跌宕。用不用郦明堂?敢不敢用猛药?太后的明断与果敢,即便重病卧床依然远胜皇帝。治病结束,太后与丽君之间其实已经有了一种棋逢对手的惺惺相惜。而皇帝焦躁的性格弱点也体现得淋漓尽致,有欠沉稳。

丽君治病立功,不求封赏,先求死罪不杀。这自然而然的以退为进,为她赢得三个筹码——保命、封官、太后面前更好的印象。

下一步,她马不停蹄的去寻访将才,既是兵部本职工作,又是成年后丽君与少华初次重逢。如果不再次强调丽君对他的情感,恐怕观者都要忘记少华这个重要角色了哈哈。

少华的演员可能是怨念,我也怨念了很多年,但后来有了新的见解。我以为,胡导在选用少华的演员上,有她的原因和考虑。从剧本来看,皇帝才是男一号,角色也比少华有吸引力(原因后面会分析),胡导偏爱的侯叔叔是那样文采风流潇洒倜傥,而黄梅戏界的男演员我们都了解,如果当年黄叔叔年轻20岁倒是可以演一演少华。而在当年的情况下,胡导找到了一个湖南演员,在祁剧中演过少华,想必比较出色,由他来扮演武将,虽然貌不惊人,却也差强人意。比起丽君来,这样一位少华未免显得普通,而这样普普通通的少华,丽君却为他铤而走险,更显丽君的坚贞。

五

除了见到少华会无意流露女儿心思,丽君已然是远胜一班朝臣。

国家危难,她即以头颅保举少华领兵。这不止是私心;对于她已经很了解的少华,丽君依然上门亲自观察,阅读其所著兵书,有这样的把握,才敢做这样的决定。

也许有人会觉得,她这样也算是结党营私。没错。但是,一个有能力保家卫国的忠臣,集结更多有用之才来辅佐朝纲,于私可以发展势力抗衡刘捷救出孟士元,于公又可以克敌制胜铲除奸佞昭雪忠臣,何错之有?

令人厌倦的战争情节被弱化再弱化,在这样定位的和预算的戏曲电视剧中,这样的处理很赞。兵营中的丽君展现了她黑白分明的军官面貌,对少华和自己的充分自信,两段唱将情节平稳的过渡到凯旋之后。穿上相袍的丽君,已经是威风凛凛不可侵犯。

蓉兰递上鸡毛信,这是在郦家庄喂药之后,对郦荣情感的第三次伏笔。轻巧三笔:一个眼神,一次引见,一次玩笑,两人关系一步步接近。

丽君与少华的封赏,都是太后旨意,太后心意偏向已很明显。

嗯,少华的正式出场本来应该也是威风四面的……哈哈哈

六

丽君把盏之后的一个冷眼,似乎是提醒少华别得意忘形忘记此事。如果少华是因此才鸣冤,那这个人物就更加普通了。勇气有,谋略少,冒死报信却无法相助丽君,上奏鸣冤却拿不出证据,摊手。唯鸣冤一段唱极赞,不知是谁配唱?

皇帝赐婚一段,少华的优点——痴情还是令人动容的,皇后的妹妹不要,宁可得罪皇家,宁可辞官不做,也愿意天涯遍寻杳无音信3年的丽君。如果不是这样,怎么理解丽君的忠贞呢?从电视上看,这一对青年男女的情感正如相赠的诗句:君当如磐石,妾当做蒲草。蒲草韧如丝,磐石无转移。年龄渐长,还有几人能像少年时,执于这样绵亘的爱情呢?如果是这样,那少华即便普普通通,又有何妨,只要他是少华。

丽君的机智灵变,映衬着皇帝的缺乏主见,皇帝的决定总是有失草率,剧情进行到此,大事已了,只剩儿女之事,基调变得轻松而富有喜剧效应。

“她会等你的。”美人远去,余音绕梁,丞相何来如此深情又笃定的承诺?少华也不笨,自然这是戏剧的设定,该醒悟时自然醒悟。于是少华想出来一个很聪明的办法,请丞相治病。可是请来以后呢?

丽君在把握了前面所有情节的主动以后,终于迎来了第一次被动的局面,剧情在这里巧妙的过渡,开始渲染她女性的一面。探病前的姐妹对唱,依然是雅俗共赏的好词句:“人生弹指只一瞬,一人能有几青春?”映雪和丽君各自处境堪忧,却都为对方着想,姐妹之情堪比金石。

七

丽君探病会少华,即便自信能控制局面,一见旧画仍然情难自禁。她不是完美的圣人,而是有血有肉有情有爱的青年女子。见画像一段在再芬的表演下具有了震撼人心的力量,观者情绪伴随剧中人隐忍的情感与眼泪一起涌动:“画像掀起我心底深深的情,好似那一池春水泛波纹”泛波纹三字重复三遍,此处再芬的演唱极为细腻,不知投入了多少深情。“羡慕你得到少华的勤照顾,日日夜夜伴郎君,羡慕你不愁风波不愁浪,堂堂皇皇女儿身”伴以纯女儿家形容的表演,如果没有这样的内心独白,观者可能都快忘记了,哪怕郦丞相再文治武功,她依然是那个期盼幸福,坚守爱情的弱女子。

少华这时的表现实在不佳,居然质疑“喜鹊恋上了凤凰窝”。没有自信和风度,不会体谅丽君的苦楚,反将污水往她头上泼。就算是情急口不择言,换作普通人听来也会很难不生气吧,可是宽宏温柔如丽君,却只是苦口婆心的劝说:“二人相知石也穿,喜鹊怎恋凤凰窝?”表忠诚,宽慰少华,一句话消解少华怒火,这样深情智慧的女子,鲁莽如他是否有福消受?只是,“早已将心托明月,不照郎君照何人。”郎君二字本来就是誓言,观者只愿丽君心愿得遂。

少华不停的证明他只是丽君心中的郎君,而非观者期待着丽君得到的郎君,金殿呈画像的鲁莽行径又一次置丽君于被动。不过,事有不破不立一说,就像下棋苦无头绪时,冲破也是一种办法。高手会怎么样?会将不利局面扭转,反而变成机遇。丽君怎样面对,怎样化解,怎样反过来把握这个被动的机会?

观孟士元的短短表现,便可知丽君的机警变通其来有自。映雪冒名顶替,敢犯欺君之罪,姐妹情又升华一层。

八

“映雪愿为知己死”,映雪的有情有义令人赞叹,同时也为丽君背面傅粉,是怎样的真情厚待才换来这样的决心?

皇帝始终贯穿着他的喜剧人物形象,空有潇洒风度,却把握不住身边的小女子,可笑可惜。“粉妆玉琢俏丞相”,这个应该要赞的是胡导,人物的造型和画面的选取,每当皇帝真心赞赏丽君美貌时,再芬的形象都会让人由衷赞叹,的确如此!她平时不爱打扮,只有在舞台上,镜头前,才会呈现出最动人一面,而胡导可以非常准确的把握到她的最佳状态,并把这些时刻留住,呈现在观者面前。

天子丞相骑马携游,词曲画面皆明媚绮丽,美不胜收。侯叔叔是个好演员,侯方域的懦弱无能,觉新的悲苦隐忍都演得入木三分,这个皇帝则实在风流倜傥,再芬在他处压人的气势站在他身边,却更增妩媚,“紫薇花对紫薇郎”,配唱的声音同样潇洒,而再芬的音色甜腻,令观者一时忘却其他,恨不能改牵红线,让这句唱词成真,让这情景成永远。皇帝数次试探,都被丽君巧妙挡回。暗示不成改明示“长教君王空凄惶”,心意已表露无疑,“不敢谄媚侍君王”,丽君却用两句大义正色坚拒,风骨凛然如此,连皇帝也感惭愧,只能讪讪,明示不成再耍无赖。天香馆之急,丽君竟然预先安排好化解之计,皇帝跌坐在天香馆龙椅,是好事被阻的气苦,懊恼之色令观者莞尔。

剧情至此,虽仍在丽君把握之下拖过了3天,却陷入了一个难解之局。假丽君,假丞相,皇帝,少华,到底要怎样?太师力量有限,这时候需要的是另一个英明如丽君的智者,太后便垂下帷幄。

九

“哪堪君王朝朝暮暮不了情”,在之前无数铺垫下,人物形象已经充满吸引力,看不到的女装丽君,皇帝幻想出来,在简单的泡泡+花瓣+灯光+音乐的营造下,已可令人心旌摇荡。皇帝仍然不敢侵犯,一面是动了真情,一面是对这样的女子做不出猥琐之事。写皇帝深情,衬丽君之可敬。皇帝缓缓坐下,这次是拨着如意小算盘的期待。

故事总要圆满解决的,这次丽君只是摸着石头过河,真正安排好一切的是太后。当然,如果没有当初治病的赞赏,如果没有建功立业,如果没有画观音的恳求,丽君不会得到同情。太后分析利害之后,哪怕皇帝再不甘心,也只得作罢。第三次跌坐在天香馆龙椅,是美梦终成空的无奈。

就在圆满结束的最后,丽君又带来一个点缀:明知皇帝对自己失魂落魄,还要笑着恭喜他喜得贵妃,除了握拳咬牙而笑,皇帝还能怎样?皇帝的人物形象也在此彻底丰满,虽然年轻急躁少主见,却能顾全大局。拿得起放得下,有可爱一面。在皇帝用他的此恨绵绵换来观者一笑的同时,“为何不敢被人爱?为何不敢爱别人?”丽君曾经的苦闷也就这样烟消云散。

老式戏剧必须的大团圆结局是好的,人生本来多遗憾,如果戏剧当中还不能圆满,那么什么才可以支撑我们的乐观、勇气和信念呢?

只缘人间爱芳草,而今犹唱再生缘。