中国文化的张力读后感锦集

《中国文化的张力》是一本由刘梦溪著作,68出版的464图书,本书定价:精装,页数:2019-1,特精心从网络上整理的一些读者的读后感,希望对大家能有帮助。

《中国文化的张力》读后感(一):继往才能开来

继往才能开来 读《中国文化的张力》 ——听雪7801 中国是有五千年历史的文明古国,历史,文化,悠久,博大精深,自不必说。可能有人认为过时了,这么久的东西拿到二十一世纪的今天,不适用了,老掉牙了。我想说的是,再古老的也年轻过,年轻过的,还没有老过。有句话说得好,民族的才是世界的!一个名族没有历史,那怎么使人进步。 孔子作为圣人,教徒弟,就是以“六艺”《易》《诗》《书》《礼》《乐》《春秋》。还有“礼,乐,射,御,书,数”。用现代的话说,就是实践课,书,就是“六艺”之书,是识字课,“数”是计算课,射是射箭,“御”是驾车,这些都是我们现代人也在学习的东西,而且还是必须要学习的东西。先识字,学数学,会算账,学开车,学射击,不是每个人都学射击。但是小时候后肯定都玩过玩具枪,这也可以说是一种学习吧!这样看来,我们今天要学习的很多项目,和古人没有多大区别! 现在再来看看,六经中的五组价值观念,一:诚信,人无信不立,老子也讲“美言不信,信言不美”可见古人把“信”放在非常高的地位。诚一般跟信放一起使用的,王阳明说“立诚”是立德之本。诚信放在现代,也是一个人成败得失的关键。 二:爱敬,尊老爱幼我们现代讲的比较多,敬这里讲的就是尊敬师长,尊敬长辈,尊敬先贤。爱肯定是爱护父母,子女,兄弟姐妹。这是《孝经》里面的词句。可见,我们现代人讲的尊老爱幼,也是古人所推崇的。 三:忠恕,孔子说“吾道一一贯之”就是通貫全体,贯彻始终的思想。取信之道忠也!恕就是“己所不欲勿施于人”将心比心,换位思考,自己不喜欢的东西不要强加于人。世界文学界也是非常重视孔子的这一思想,也是中国文化贡献给世界的一个伟大思想。 四:知耻,让我想到“知耻近乎勇”这也是孔子的话,好学,力行,知耻是孔子思想里修身的三要素。做到这三点就可以,大的判断不发生错误,遇到困难不感到忧虑,面对威胁无所畏惧。 五:和同,就是中国人的文化里面倾向于不把人与人之间的关系搞得那么不可调和,“和而不同”不同文化之间可以共存,沟通,融合,也是中国文化的理念。这也是强暴的事情发生,中华民族也有不为强力所区服的优秀传统,这就是中华民族历史上被其它民族侵略时,都能以自己的文化把他们融合,中华文化不是被消灭,而是把其他外来文化融合了,这才使得中华民族,中华文化一路走来,更会一路走下去,走得更远!

《中国文化的张力》读后感(二):《中国文化的张力》:立足传统,走向现代

近些年来,大街小巷、南北西东,随处可见“国学热”的确凿证据,从各式各样的读经班到毕业典礼上的汉服,再到电视上所谓“国学大师”的经常亮相。这种种现象似乎让人不得不得出结论,即国学正在以前所未有的复兴。然而,在众声喧哗终将沉寂的时候,我们会问,什么是国学?国学研究的对象是什么?国学与现代中国有何关联?

在思考类似的问题时,我们并不孤单,刘梦溪也时常触及,并多次撰文就相关问题进行探讨,《中国文化的张力》一书中就收录了诸多他的思考成果。尽管以往常有“国学即国故学”、“国学即中国一切过去的历史文化”的说法,但是刘梦溪不以为然,他更认同马一浮先生的观点,即“国学即六经之学”,而六经是“中国学术的经典源头,是中国文化的最高形态”,它“可以使国学成为中国固有学术的经典之书”。

以六经之学为代表的传统文化,在刘梦溪看来,拥有诸多特质:历史悠久、“是在一不间断的同时也是较少变化的传统社会形态框架内生存的文化系统”、“是一多元文化形态”、“是富有包容性的文化”、主流意识形态是儒家思想、“中国人的自然观、对自然的态度,是主张‘天人合一’的”,等等。然而,尽管对国故的耙梳让我们意识到了这些特质对历史的重要性,可是,它们仍然适用于现代中国吗?或者,它们能再次融入现代中国吗?

对此,刘的回答是肯定的。这不仅因为传统中国与现代中国之间存在各个方面的继承关系,还在于,传统中国的历史文化与文化传统——“传统文化背后的精神连接的链条”,主要由“文化精神的规则、秩序特别是信仰构成”。在刘梦溪眼中,文化传统中的包容性对于转型时期的中国来说尤为可贵,这不难理解,因为在走向全球化的过程中,中外难免会存在制度架构、价值观念上的分歧和摩擦,“和而不同”、“己所不欲勿施于人”的原则因此格外具有普世意义。

传统文化如何走向现代,这是困扰不少学者和政策制定者的问题,当然,可能或多或少也是我们不时需要面对的问题。尽管社会结构和制度框架发生了一定改变,但是传统文化的现代转化并非完全不可能,在中国历史上,作为主流意识形态的儒家思想,就曾几次发生转型,进而催生出了程朱理学、陆王心学,以及近代的新儒学,并焕发出了新的活力,尽管在儒家思想的大传统外,还有民间文化种种小传统。

不过,我们也要看到,传统文化并非完完全全都是精神财富,其中也存在不少值得怀疑甚至是否定的因素,对此,精准地甄别和果断地抛弃显得格外关键。此外,在全球化愈发深入的今天,也许,传统的内涵还可以扩展,或至少可以商榷,洛克、卢梭、马克思、韦伯何尝不可以是我们的传统?孔子、庄周、朱熹、王阳明何尝不能成为西方人的传统?当然,这怕是另一个问题了,在此暂且打住。

《中国文化的张力》读后感(三):理想很丰满

阅读这本书的感受是比较复杂的。先卖个关子,慢慢展开。

随着国家经济实力的增加,中国文化对外的影响力也越来越大了,这是一个不争的事实,同时,由于互联网的发展,我们接触国外文化的机会越来越多,也越来越容易了,文化的碰撞也越来越频繁,仿佛我们看到与我们不一样的思考、生活方式就是不合适的一样。

有几个有意思的数据,大家可以去查查近些年移民国外的中国人的数量,这是一个很有意思的数据,主流媒体动不动就呼吁要这样、要那样,微博这个自媒体上也有很多人动不动就呼吁,这种呼吁很有意思,有些事儿,大家都知道怎么样是对的,但是就是不行执行对的做法,很奇怪。

《中国文化的张力》这本书,作者也给了一个比较有意思的解决世界文化、政治、军事争端的解决方案——中国文化中的——世界大同,包容。其实这么提到没有什么错误,毕竟这么提太抽象了,抽象到每个人都可以用自己的视角去解释,最后幻化成为一种没有一致意见的虚无。

欧洲、美国的文化信奉对外的强权,对内追求公平、自由;中华文化对外的政策每一个朝代都不是很像,多数是和平的,除非是外族欺辱才奋起反击,对外扩张不是主流,对内更多的是控制和制衡,喜欢制造国强民不富的状况。不能简单的说哪种文化更好,可能生活在西方国家的一些人觉得中国更好,可能一些中国人觉得西方的文化制度更好,这都是跟个人感官有很大关系的。

现代社会纷争多,看似很多,其实和历史上的其他时期一样都有纷争,不过是现代社会通讯技术的发展,让我们对世界的感觉变小的,如地球另外一端的某件事儿,可能很快就传到地球的这一端,所以很多人的感官被现代的科技强化了,这种情况下,我们可能觉得世界怎么这么乱,怎么这么多战争,只不过是现代社会强化我们感官的结果罢了。

上面看似很多无所谓、无聊的话,其实就是这本书《中国文化的张力》要讨论问题的表象而已,文化的张力这个问题的核心,就是要解决什么样的困境。现代社会文化的冲突很多,西方、中东、非洲等国家的的战争不断,文化冲突也看似越来越激烈,中国文化是否能够给这种绝大的差异提供一种新的解决方案我判断不了,现在西方文化中对自由、平等的追求与某些文化追求控制的矛盾是不可调和的,如果几百年、上千年的时间都没有能够化解这些矛盾,那么用他们已经知道、可能是我们自己都已经不再相信的大框架来试着解决这个矛盾,很大的可能性是行不通的。

希望我们能够在生活中把公平、正义、自由当做基本追求,并且能够把堂堂正正做人做事当做基本要求而不是需要巨大的勇气,这样的社会才是我们应该去努力建设的,如果我们自己都不能够做到这样,就还是不要想着解决人家的困难了。这也算是回应开头的小问题吧。

《中国文化的张力》读后感(四):中国文化的张力

在《中国文化的张力》之前,我从未阅读过作者刘梦溪先生的任何一个作品,甚至连作者的名字都未曾听闻,这当然是我的孤陋寡闻所致,同时也从另一个角度让我感受到自己对于国内作品的阅读之浅薄,当这本书拿到手上时我才意识到自己对它的期待或预想又是多么渺小,于是在阅读本书之前我特意查阅了作者的生平及作品,而不是简单浏览书封上那短短的一段。

刘梦溪先生是中国文史学者,主要作品有《传统的误读》、《中国文化的狂者精神》等,令我颇感兴趣的是2014年新加坡青年书局出版的《当代中国之传统与现代的变奏》,最早于2009年刊于《中国政协》中,未得见此文略感好奇,遂以《中国文化的张力》来领略,本书亦是刘梦溪先生几十年来的研究文章之精华。

翻开书,终是忍不住赞一下中信的装帧,封面简洁大方,附有中国传统文化的象征符号,内封用色更是沉稳,内文纸质细腻且印刷清晰,排版提升了阅读的舒适感。翻看书的目录,大致了解本书的内容,主体共分为六篇,以“传统的理念”开场,经“文化与传统”到“传统解放”及“传统的反思与重建”直至“现代学术与传统”为止,内含48篇文章,虽是不同时期的作品,但在本书的集结中却有着一定的脉络,而在每一篇文章的末尾也都有它最初的发表出处。

在第一部分“传统的理念”中,首篇便是与书同名的文章,副标为“传统文化如何进入现代生活”,中国文化其传统与现代之间的碰撞与融合成其表里,正如文中所言,文化包含了经济、政治、宗教、哲学、艺术等领域,用传统文化加以笼统的标称是对传统与现代做一个区隔,其演变是一个漫长的历史过程。

通过刘梦溪先生这样的学者对中国文化所做的研究辩析,以学术理念对其加以梳理概括后,中国文化从古至今究竟是如何构成以及传播衍生的,人与文化之间又是如何相互影响直至今日。观察、理解、体会均是阅读过程中最好的体验。

比起研究中国文化的理念与传统,我对本书第三章及第四章的内容更感兴趣,至少“传统解故”里的小标题对我这个国学小白来说显得更友好,也恰好我在补三国后期魏晋南北朝时期的历史,所以阅读此章顺便也刷新一下我的历史观念。

阅读“历史上哪个朝代最开放”的过程中,内心不时感叹这可能是我读到目前所有内容中最感轻松舒适的部分了,关于唐朝的传统文化相对感到熟悉,当然前面“白鹿洞书院访学记”我也是读得很过瘾,只是遇见更熟悉的内容会让人放松。唐朝的盛世与开明景况不是三言两语可概括的,之前读到甲骨文丛书中的一本《撒尔马罕的金桃》后,便对唐朝仅关于舶来品的研究与描述就够让人感叹的。

一直以来,魏晋南北朝就是我背读历史年表时一闪而过的几个字,对其历史进程的记忆几乎为零,直到去年补完春秋战国到秦汉,今年才想要补三国及以后。看作者在《中国文化的张力》中谈古论今,论述魏晋风尚时提及的中国文化大家,便想起那句阅读文学先从国学开启,由古典至现代,循序渐进的发掘文化的根源,我想也是时候调整自己的阅读方向与范围了,可能这也是阅读《中国文化的张力》之后带给我最大的收获吧。

疯猴勿杀20190322

e h�x� y

《中国文化的张力》读后感(五):中国文化源于内在

说起中国文化,我们大多数中国人都耳熟能详,无论是诸子百家、四大发明,还是优美绘画、高超书法无一不彰显着中国文化的博大精深,从古至今也都对外国文明产生着深远的影响。

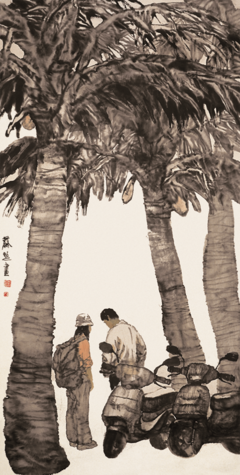

中国传统图腾有缘读到刘梦溪先生所著的《中国文化的张力》一书,我更是对中国文化有了更加深刻的了解并且也有了自己独到的体会。

作者首先带我们分析了传统文化和国学两大概念。一直以来,我也认为传统文化便是国学,然而作者却这样向我们解释:传统文化是一个蕴含多重的极为宽博的范畴,章太炎称之为“国故”,胡适之解释为所有过去的历史文化。而国学所涉的,则是对传统文化进行学术研究。在1938年5月,马一浮先生在浙江大学举办国学讲座的时候,则给国学下了一个新的定义,“今先楷定国学名义。举此一名,该摄诸学,唯六艺足以当之。六艺者,即《诗》《书》《乐》《易》《春秋》也。此是孔子之教,吾国二千余年来普遍承认一切学术之源皆出于此,其余都是六艺之支流。”而作者也向我们补充道,这六本书读起来很是烦闷,《论语》事实上可以作为六艺的简要读本,学习国学,可以从诵读《论语》开始。 其实近年来,我也渐渐发现,我国的小学甚至是初中,已经开始将国学定为晨读或早读的必备内容,甚至还增加了一些弟子规,三字经等中国传统的启蒙书籍,这些做法对培养孩子从小理解中国传统文化有着不可或缺的作用。

如今,还有一词名为中华文化,相对于中国文化来说,中华文化辐射范围更大,影响更加深远。中国文化不同于中华文化的国际属性,它是以华夏文明为基础,充分整合全国各地域和各民族文化要素而形成的文化。中国文化不但对日本、朝鲜半岛产生过重要影响,还对越南、新加坡等东南亚、南亚国家乃至美洲地区产生了深远的影响。中国发达的造船技术和航海技术以及指南针技术首先应用于航海,才导致了人类所谓蓝色文明和环太平洋文化圈的形成;郑和七下西洋更加深了这种文化的传播和辐射,并由此形成了世所公认的以中国文化为枢纽的东亚文化圈。

除此之外,这本书的传统解故两章也是值得我们深入思考的。其中令我印象最为深刻的便是宫廷文化与时尚。自从故宫“掌门人”故宫博物院院长单霁翔上任之后,他便充分利用互联网等各种现代资源,结合故宫文化传统发展出一系列的网络活动以及产品推广,600多岁的故宫也再次走入人们的眼帘,宫廷文化与时尚也逐渐与现代社会相融合,宫廷传统文化也使人大开眼界!

种种案例全都都表明,中国文化源于内在,源于千百年来的文化传承。

《中国文化的张力》读后感(六):弘扬优良传统文化,“补钙补气”刻不容缓

近期有幸翻阅《中国文化的张力》,这本书详细叙述了传统文化这个名词的定义以及发展历史,较为批判性的对其相关内容进行评论,并展望式的研究现代学术和传统的关系。文中论学说艺,数典谈经,实在是字字珠玑,蕴含丰富。看了这本书,真的感觉自己的阅读量很窄,了解的不够多,不够深。

曾经有看过这么一段类似的话,说的是研究历史,有三种资料。第一种是古代的各种历史传记和县志等资料,如《史记》、《二十四史》等等,有些资料权威性比较高,但有些加入了自己的个人主观情绪或者被后人所篡改,有待商榷。第二种类型书籍资料,是通过考古分析并结合第一种类型资料,深入研究出来的资料,这种比较真实,可信程度极高。第三种资料就是各种故事性的历史小说,如《三国演义》等,具备一定的浪漫色彩,但可信程度是这三种资料中最低的一种。

这本书中每个篇目每个章节都是作者曾经刊载在各大公开刊物或者会议上的论文文章。相对于故事类型叙述的相关书籍作品,这本书所展示的相关内容,具有较好的真实性和公正性,所以很适合对传统文化有所研究需求的同志。

这本书我比较感兴趣的是当今文化传统的承续与重建这个话题。历史上的焚书坑儒、文字狱与四库全书的修建乃至近代清朝被列强瓜分、五四反传统等等都是一次次文化的浩劫。可以来说,近些年来我们过多的注重发展经济,中国传统文化恢复与发展却相对迟缓了很多。令人欣慰的是,在2014年2月24日的中央政治局第十三次集体学习中,***总书记提出要“增强文化自信和价值观自信”。越来越更多的人认识到中国传统文化的独有魅力。作者在书中提到了

我认为当今文化传统的延续与重建,有三条途径比较行之有效。第一是文本经典的阅读,第二是文学典范的熏陶,第三是礼仪文化的熏习。书中关于文本经典的阅读特别具有启发意义。作者推荐要认真读“百三千”和“四五四”。“百三千”指《百家姓》、《三字经》和《千字文》;“四五四”指四书、五经和“前四史”,其中《论语》和《孟子》是必读课目。

对于社会上的一些“高铁占座”、“抄袭论文”等热点,不难看出,弘扬优良传统文化的重要性。虽然近年来汉服等传统元素兴起,但我们缺失的太多,还有很长的路要走要赶!我认为传统文化就是我们中国人的精神之钙、气质底蕴,“补钙补气”刻不容缓!

《中国文化的张力》读后感(七):和而不同

本书名为《中国文化的张力》,后面紧跟着解释“传统解放”,我认为目的是让中国的传统文化和文化传统得到自由的发展。

作为一个非文学专业的读者,前两章《传统的理念》和《文化与传统》的文学理论部分,我消化内化得不充分,但是,我体会到了作者刘梦溪先生对中国传统文化继续重建与发展的强烈愿景。当然,在文中,作者也对传统文化进入教育给出了建议——“首先应该让《论语》成为各级学校的教科书,先选读,后全读,分级分层,循序渐进,由浅入深。”

我更喜欢读本书的传统解放(上)(下)两部分。文学包含在一个个小故事中,一些文学语言也就容易理解的多。也是从一个个小故事中,不难发现作者对传统文化的态度:想像孔子一样寄望于“狂狷”;想人们想士人学者一样有着大节;对历史人物评价公正;对魏晋时期个性张扬失序的批判;对《红楼梦》的细致研究......

可能也正是作者对传统文化的细致研究使得他发出了种种传统的反思与重建。作者跟随社会脚步,让传统得以发展,不以一成不变的传统服饰、礼仪、文化等给人们以桎梏。而是以“不赞同公司学校实行跪拜礼”“一国之内也应尊重文化差异”“古籍今译不应大力提倡”等观点,让传统以一种民族信仰,德行规范的面貌指引国人的思想和言行志向。

本书中绝大部分的文章都曾经发表于各种报刊或者演讲与各种论坛讲座,所以作者很多一贯的观点重复出现。比如文中多次出现张载的“四句教”——为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平和“哲学四句教”——有象斯有对,对必反其为,有反斯有仇,仇必和而解;费孝通先生的四句话——各美其美,美人之美,美美与共,世界大同;孔子的“狂者进取,狷者有所不为也”......诸多学者的名言在本书的诸多文章中得以引用和赞赏,也好久不难发现作者为学的目的——和而不同。读本书时,我对作者的感慨“我们是一个伤痕累累的民族,文化传统因屡遭摧折已经流失得差不多了。现在的任务是自觉地传承和重建。”深表赞同。幸而,现在人们已经不再对自己的母体文化自轻自贱,越来越重视传统文化的学习和维护。真心希望现代的新文化与传统文化也能够“和而不同”。

本书名为《中国文化的张力》,后面紧跟着解释“传统解放”,我认为目的是让中国的传统文化和文化传统得到自由的发展。

作为一个非文学专业的读者,前两章《传统的理念》和《文化与传统》的文学理论部分,我消化内化得不充分,但是,我体会到了作者刘梦溪先生对中国传统文化继续重建与发展的强烈愿景。当然,在文中,作者也对传统文化进入教育给出了建议——“首先应该让《论语》成为各级学校的教科书,先选读,后全读,分级分层,循序渐进,由浅入深。”

我更喜欢读本书的传统解放(上)(下)两部分。文学包含在一个个小故事中,一些文学语言也就容易理解的多。也是从一个个小故事中,不难发现作者对传统文化的态度:想像孔子一样寄望于“狂狷”;想人们想士人学者一样有着大节;对历史人物评价公正;对魏晋时期个性张扬失序的批判;对《红楼梦》的细致研究......

可能也正是作者对传统文化的细致研究使得他发出了种种传统的反思与重建。作者跟随社会脚步,让传统得以发展,不以一成不变的传统服饰、礼仪、文化等给人们以桎梏。而是以“不赞同公司学校实行跪拜礼”“一国之内也应尊重文化差异”“古籍今译不应大力提倡”等观点,让传统以一种民族信仰,德行规范的面貌指引国人的思想和言行志向。

本书中绝大部分的文章都曾经发表于各种报刊或者演讲与各种论坛讲座,所以作者很多一贯的观点重复出现。比如文中多次出现张载的“四句教”——为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平和“哲学四句教”——有象斯有对,对必反其为,有反斯有仇,仇必和而解;费孝通先生的四句话——各美其美,美人之美,美美与共,世界大同;孔子的“狂者进取,狷者有所不为也”......诸多学者的名言在本书的诸多文章中得以引用和赞赏,也好久不难发现作者为学的目的——和而不同。

读本书时,我对作者的感慨“我们是一个伤痕累累的民族,文化传统因屡遭摧折已经流失得差不多了。现在的任务是自觉地传承和重建。”深表赞同。幸而,现在人们已经不再对自己的母体文化自轻自贱,越来越重视传统文化的学习和维护。真心希望现代的新文化与传统文化也能够“和而不同”。

《中国文化的张力》读后感(八):细看传统文化与现代生活之间的碰撞与火花

何为文化的张力?其实,在阅读刘梦溪的这部《中国文化的张力》之前,我并未思考过这个问题,也从未着眼于此,甚至,对于张力所指究竟是什么,都一知半解。不得不承认,《中国文化的张力》给予我的启示,是前所未有的。至此,我所理解的文化的张力,是一种文化自身的渗透与扩张,以及在各个时期对于时代和文化带来的影响力,这种力量在潜移默化中也是非常强大的,它甚至可以渗透到方方面面,正如这本书中所讲的传统文化,在现今依然可以渗透进现代的生活中来。

传统文化,是我们中华文化的一个重要组成部分,它所需要的,并不是一味地去固守,而是该如何去“发展”。这种发展,是一种对于传统文化在现代文明中的延展,即便时至今日,生活与文化飞速发展、日益发达,传统文化依然可以以它特有的方式,得以运用其中,从思想、信仰、艺术、文化等方方面面,维系起传统与现代的一座桥梁。我们的文化经过千百年间的千锤百炼,得意留存的这些精华,是传统文化中最本质的体现。

说到对传统文化的研究,这里不得不介绍一下这本书的作者刘梦溪先生。刘老现为中国艺术研究院终身研究员、中国文化研究所所长、《中国文化》杂志创办人兼主编、艺术美学暨文学思想史方向博士生导师,北京大学比较文学与比较文化研究所兼职教授等种种身份,更是我国著名的文史学者,他对于思想文化以及传统文化的研究,专业且深入,非常具有学习和指导的意义,并著有《传统的误读》、《中国文化的狂者精神》、《陈寅恪的学说》、《马一浮与国学》、《学术与传统》等一系列相关著作。

刘梦溪先生五十余年的深入研究,得出的精华集成与一书,于是我们得以遇见《中国文化的张力》。从书中刚一开始,刘梦溪先生就向读者清楚明确地阐释了传统文化与文化传统有何区别。

传统文化背后的那个精神连接链,才是文化传统。文化传统是看不见的,它充溢流淌在不同民族的从古到今的人们的精神血液中。我们的传统文化源远流长,所涉及的典籍更是不计其数,在这浩瀚如星河的文本书籍中,蕴藏着难以估量的价值与智慧。我们通过刘梦溪先生的这些作品,不难看出他对于陈寅恪和马一浮两位先生的研究和观点都是比较认同和推崇的,文中多次提及两位先生的作品及观点,并且进行了深入的研究分析,让读者更加直观的了解和学习到传统文化与现代生活如何渗透贯通的同时,更是留下可以去思考和反思的空间,着实受益匪浅。

刘梦溪先生在书中还向我们阐述了传统文化中,儒释道的一种互补关系,这种关系最能体现传统文化中的张力。三种截然不同的教派可以在中国相互融合,也是经历了一段从对立到逐渐相容的漫长过程,进而共同组成了中国博大精深的传统文化。然后从到生活、政治、文化等各个方面,以及跨越魏晋、唐宋、五四等各个时期,对于传统文化进行了深入剖析。

传统文化其实永远不会过时,他并不是一种只供瞻仰的古老论调,而是无论何时何地,都可以通过各种演变和发展,与时俱进,将发展过程中产生的冲突转化为使其蓬勃发展的活力和动力,让我们的传统文化在得到更好传承的同时,也可以与现代生活很好的对接起来,这也是《中国文化的张力》带给我们的值得深思的问题与启示。

《中国文化的张力》读后感(九):现代文明和传统文化——你中有我,我中有你

那带着历史文化气息的胡同小巷,那被破坏的历史遗迹,那些被淡忘的传统思想,都在逐渐被一个叫做现代文明,现代建筑,现代思想而取代。我们在一段时间里忘记了自己中国的传统,一味追求新颖,追求走在时代的前沿,而那些传统在一定时期是落后的,是古板的。我们仿佛把传统和现代站在一个对立面,一场不是你死就是我活的战场。可是它们真的有这么大的深仇大恨吗?没有吧!那为什么一味的抹杀传统来宣扬现代,或者一味的赞扬现代鄙夷传统。直到走进现代文明是时代的需求,可是我们不能因小失大啊!我们从来都是以我们中国上下五千年(三千年)历史而引以为豪的。它是我们的底气,它让我们有根可寻,这是很多国家可望而不可求,我们是最古老的文明古国。在这一段岁月的长河里,我们涌现了多少种优秀的人物和思想。他们经过时间的考验,至今仍是我们最宝贵的财富。我们不能一味的说摒弃和抵触它们,而要传承它们,让它们融入这个时代,找寻它们最适宜生存在这个时代的办法,分清楚里面的精华和糟粕,例如:“三从四德,一味埋没女性地位,宣扬男性主导地位的思想,就应该摒弃。”“而孟子的:老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”和“富贵不能淫,威武不能屈”等等。社会变革需要有先进思想的导引,同时也需要常态的文化制衡。

在这一方面讲诉我觉得吕思勉先生《国学知识大全》,里面对于初学国学这一块的知识点非常全面。他从《国学概论》、《经子解题》、《理学纲要》、《中国文化史》、《历史研究法》、《史学与史籍》、《中国史籍读法》七个方面介绍了国学。是一本国学的启蒙读物。而本书《中国文化的张力》更是把一些旧社会的传统思想通过每个时期的纵向对比,找寻传统和现代趋同存异的地方和我们讲诉了。更是给我们讲述了文化的知识点,让我们文化一词有更深的理解。对中国文化的现状进行了详细的分析,让我们能够明白中国文化的现状。 现在的国家已经发现了这一方面的问题,也在逐渐的挽救和宣扬传统文化。在中小学的教科书里会学习一些优秀的儒家、道家、法家优秀文章和思想等等。还举办一些传统的活动,甚至开设单独的国学课程。还有尽量保存遗迹,国家正在逐步进入一个传统和现代的磨合期,它必须是循序渐进的。作者提到了:“文化秩序”这一概念。它是指:“与一定的生产力水准相联系的人类行为的规则链,特别是社会成员生活方式的文明程度和普遍的理性水平是文化秩序的重要标志。因此它直接涉及全民教育和法制建设,这是一个社会的文化秩序正常与否的必要前提。”

作者说了一下“运动服”似的校服问题,它在一段时间里也引发了舆论,很多人认为是不是应该换掉这类运动服,去追求一些好看和更庄重一点的衣服。 有些人认为:“在什么场合穿什么衣服,在什么场合做什么事情。”学校的千篇一律“运动服”似的校服,不符合那种国旗下的讲话。它应该是庄严和肃穆的,应该配以带点职业性质的学生装。国外和现在一些私立的学校采用的就是类似带有职业装性质的校服,而不是运动服,在这一方面很多学校也开始注重这一方面的服装礼仪。甚至还有学校在校内征集同学一件,改变运动服这种千篇一律的服装。但是同样的“运动服”风格的校服不也是很多前辈的记忆吗?看着这些穿似运动服的校服的莘莘学子,活力四射的样子,你不一眼就能引发你内心的柔软的弦吗?类似职业装虽然很好,很庄重,但是还未进入职场就这样穿,是否显的有点压抑和拘谨,少了那么一丝活力。上面我提到的征集校服的也是大学。我觉得把这件事情也不要一杆子打死一条船,一味的认为这种类型的校服不好,它有它适合的时期,凡是要视情况而定,不一味的讲究礼仪和传统,那样才是迂腐的。那年的记忆,就是穿着运动服似的校服的模样,那样的校服已然有一种情怀,也是一种传承。